設計因學生而善變 課堂因善變而靈動

龔哲榮

[摘? 要] 目前課堂設計倡導變式教學,但離“學為中心”差距甚遠。針對課堂設計固態化,文章結合具體的案例,從學生出發,闡述如何針對學生經驗設計教學引入;如何針對學生差異進行變式教學;如何針對認知變化確定教學序列。

[關鍵詞] 學生;變式;課堂

變式教學理念早已深入人心,教師在設計時大多都會秉承這一理念。但實踐過程中,教師往往只關注設計本身而忽略學生的具體情況,使得設計浮于表面。筆者認為只有從學生實際出發,根據學生的狀態變化去改變教學設計,才能讓課堂更貼近學生。下面筆者將針對課堂教學實踐過程中的一些教學片段,談一談如何基于學生立場進行課堂教學的變式處理。

一、基于學生經驗,設計精準的變式引入

數學學習的過程,其本身是一個經驗改造的過程,這個過程的關鍵之處,是要求教師從生活和數學兩個維度分析學生的經驗,特別是在教學引入時,一定要在認清學生經驗的基礎上,設計精準有效的變式引入。

1. 依托生活經驗,設計貼近生活的引入

數學和生活是密不可分的,教師在進行教學引入的時候,一定要去了解學生平時在生活當中見過這個問題嗎?有這樣的生活經驗嗎?從而選擇能幫助學生學習的生活經驗引入教學,讓數學知識更具象化。例如“等量關系”這一堂課的教學過程。

(板書:關系。)

師:你們知道哪些關系?

生1:我和他是好友關系。

生2:師生關系。

生3:父子關系。

師:剛才同學們說的都是生活中的關系。想想看數學上有哪些關系?

生1:倍數關系。

生2:相差關系

師:今天這堂課我們來研究關系。

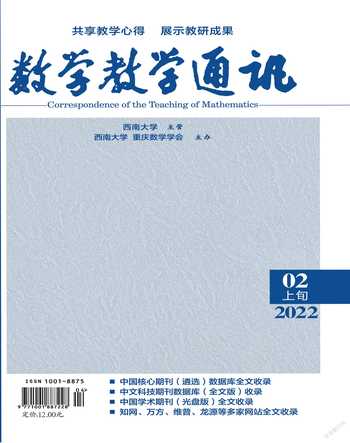

課件依次出示(圖1):

引導學生從使用文字表述到使用式子表示。

1只鵝的質量>1只鴨的質量,

1只鵝的質量>1只鴨的質量×2,

1只鵝的質量<1只鴨的質量×3,

1只鵝的質量=1只鴨的質量×2+1只雞的質量。

師:為什么現在不用大于和小于了呢?

生:因為蹺蹺板兩邊平了,說明質量相等了。

師:很好,像這樣表示數量之間相等的關系,就叫作等量關系,今天這堂課我們就著重來研究這種關系。(擦去不相等的三個關系,板書完整課題:等量關系)

該課的設計思路是依托學生已有的生活經驗當中的“關系”一詞,引入數學知識中的“關系”,讓學生從生活中的關系聯想到數學中的關系,從語言表征抽象到符號表征,并通過不斷聚焦演變,引出用等量關系式表示數量之間的相等關系。

2. 激活數學經驗,設計精準高效的引入

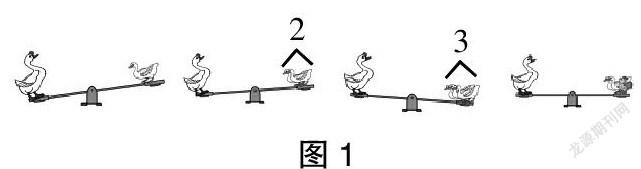

在現行的教材當中,大部分教師在引入環節都會創設一個情景來引入教學。其實利用前期的數學經驗直接引入教學,可以在把握學生學情的基礎上,更加精準高效地引入新課,讓數學學習自然而然地發生,從而提高教學效率。例如“圓柱體的表面積”這一堂課。

教材先創設了一個“兩人制作圓柱形紙盒”的情景,引出圓柱的表面積,然后進行表面積的探究(如圖2)。在實際教學過程中,在“圓柱的認識”課上,學生就提到了可以用一張長方形的紙卷成一個沒有上下底的圓柱體。因此在教學時教師可以直接從學生已有的經驗引入教學。

(1)復習引入。借助上一堂課中圓柱體的相關知識點,引導學生回顧圓柱體的特征(知道圓柱體有2個底面和1個側面),再借助之前用長方形的紙卷成圓柱體的辦法,引入長方形面積即圓柱體的側面積這一要點。

(2)嘗試探究。讓學生結合之前課堂上的探索發現,說一下圓柱體的側面與長方形之間存在怎樣的關系?在此基礎上進行計算,分析圓柱體的側面積、底面積以及表面積。

(3)多元辯證。向學生提出一個問題:圓柱的側面展開一定會變成長方形嗎?這時引導學生展開討論,理解側面的展開會變成正方形,也有可能變成平行四邊形或其他圖形。

(4)實踐應用。……

這一設計改變了教材情景引入,直接從已有知識經驗出發,先引導學生復習舊知,再引出圓柱表面積的含義,并抓住“圓柱的側面和長方形之間有什么關系”這一核心問題展開討論。整個環節在縮短原教學時長的同時還把握了關鍵知識的核心建構,讓學生的數學學習更簡單。

二、基于學生差異,設計開放的變式教學

不同的學生,在學習基礎方面和學習能力方面都各有差異。一成不變的教學設計,是無法滿足學生個體需求的,因此教師應該針對不同的學生,選擇不同的設計,由此讓學生成為課堂教學的主人。

1. 針對起點不同,設計有差異的變式起點

對同一個問題,不同班級的學生會有不同的學習起點。這需要教師設計開放有差異的變式起點,讓學生享受到與自己情況相匹配的教學。下面是“面積”這一堂課同一個環節兩個不同班級的教學片段:

(1)師:同學們,前面的這塊白板的面積大嗎?

生:大。

師:誰來說說看它的面積有多大?

生1:大約是60平方米。

生2:我覺得只有6平方米左右。

生3:我覺得60平方米太大了,大概只有十幾平方米。

師:剛才這幾位同學都選用了平方米這個面積單位來描述黑板面的大小。這是為什么?

生:因為平方分米和平方厘米太小了。

師:看來這些面積單位也是有大有小的。那它們的大小是怎么規定的呢?

……

(2)師:同學們看,上面的這塊天花板的面積大嗎?

生:大。

師:誰來說說看它的面積有多大?

生1:和教室地面的面積差不多。

師:你的意思是有1個教室地面那么大,誰還有不同的說法?

生2:大概是3塊墻面的面積那么大。

生3:大約是8塊黑板面那么大。

師:為什么同樣都是在說天花板的面積,大家表述的方法卻是不同的呀?

生:因為大家用的工具不同。

師:為了便于交流,我們應該怎么辦呢?

生:統一工具。

師:在數學上我們就統一采用了平方米、平方分米、平方厘米等這樣一些面積單位。

對比兩次教學,同樣一個問題,一個班的學生直接嘗試用平方米作為單位進行描述,而另一個班的學生卻只用多少個物體單位面積進行描述,這種區別就是學生對面積單位的認知起點不同所造成的。所以在“面積單位統一”這一環節,筆者在第一個班級選擇直接跳過,在第二個班級則進行了充分引導。這樣開放的變式設計,可以讓教學更貼近學生的實際情況,達到更好的教學效果。

2. 針對學力強弱,設計可變的教學進度

不同的學生,學習數學的能力是有所不同的,我們不能用同樣的教學進度來對待每一個學生。筆者認為,教師應該在了解學生能力差異的基礎上,采取不同的課堂進度來滿足學生的需求。如三年級的“周長”一課的練習應用環節,針對不同的學生,其教學進度自然應該有所不同。

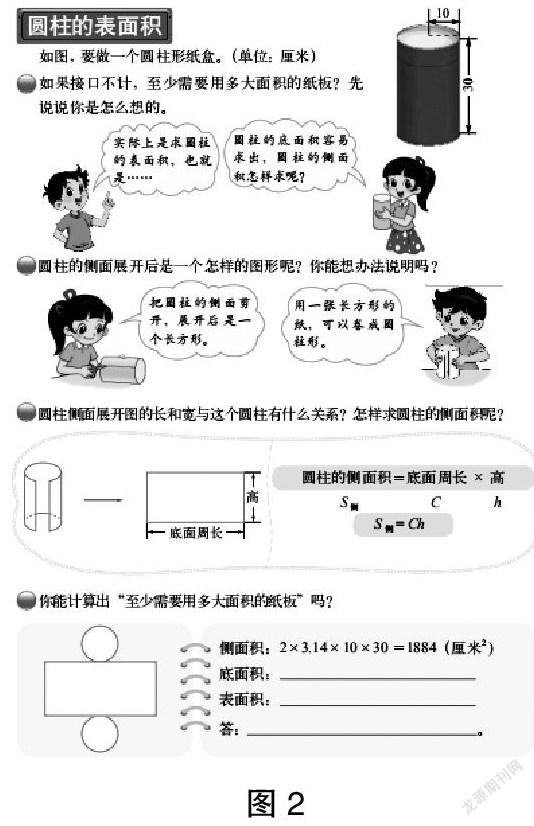

一級:能夠正確數出下面圖形(圖3)的周長。

二級:通過比較發現,理解周長與形狀之間的辯證關系。

三級:保持第二個圖形的周長不變,拿走一塊可以怎么拿?兩塊呢?

四級:拿走之后變多可以怎么拿?

同樣一個教學材料,根據學生的情況不同,教師可以有選擇地提出不同的要求:對有的學生只要求能夠數出圖形的周長即可;對大部分學生要求能夠在原先的基礎上,辯證地理解周長和圖形大小之間的關系;對思維能力較強的學生則要求能夠進行更深層次的理解。

三、基于學生認知,設計多元的變式序列

根據元認知理論,不同班級的學生學習數學的過程是有差異的,知識的建構過程也是不同的,因此而形成的認知結構也是各有側重的。筆者認為,教師需要從學生不同的認識出發,設計不同的教學序列。

1. 關注認知結構,設計凸顯本質的序列

有的學生在學習知識時,總是喜歡刨根問底,探究更深層次的原因。針對這樣的學生,我們可以從知識的本質出發進行設計,讓學生知道“是什么”“為什么”和“怎么做”,促使學生經歷完整的知識形成過程。

環節1:利用方格圖“數”面積。

方格圖上有圖形(每格正方形方格的面積為1平方厘米):

(1)不規則圖形的面積是多少?(數面積單位的個數)

(2)長方形和正方形的面積是多少?為什么數得這么快?

得出:就是快速數(算)

——橫著數,一排有幾個,有幾排。

——豎著數,一列有幾個,有幾列。

——長和寬對應的就是一排幾個,有幾排。(解釋長方形面積計算公式的意義)

環節2:利用方格圖探究平行四邊形的面積。

方格圖上出示一個平行四邊形:

(1)試著數出平行四邊形的面積。

(2)如何數得快?(通過割補,將不完整的格子補全)

底和高對應的就是一排幾個,有幾排。(解釋平行四邊形面積計算公式的意義)

(3)舉例應用并驗證方法。

(4)比較“長方形”和“平行四邊形”面積有什么異同。

環節三:解釋與應用(略)。

……

整堂課,從最初一開始的數面積單位的個數(面積本質)入手,在此基礎上不斷深入,突出了面積本質的含義,從而引入平行四邊形的面積的概念,并在數法優化的過程中充分滲透割補和轉化的思想,最終總結出平行四邊形面積的計算方法。整個教學序列緊緊圍繞“數面積單位——優化方法——總結算法”這樣的認知結構形成過程,讓學生從本質上理解平行四邊形面積的計算方法。

2. 關注認知形態,設計突出思維的序列

小學階段的學生的思維以具體形象思維為主,并逐步地向抽象思維過渡。因此,學生認識世界都需要具體形象的支撐。有了具體表象的支撐,學生理解數學的過程會更流暢、更深刻。因此我們可以依據學生的認知特點,借助于實踐操作,建立數學知識點的相關表象,幫助學生更簡單地掌握和理解數學知識本質。例如“平行四邊形的面積”這一堂課:

環節1:動手操作,發現聯系。

(1)回顧長方形知識。

(2)剪拼活動。(剪一刀,然后拼成以前學過的圖形)

(3)對比聯系。(新的圖形和長方形有什么相同點和不同點?形狀變了,面積不變——等積變形。)

(4)聚焦平行四邊形和長方形的關系。

環節2:猜測驗證,探索方法。

(1)猜測平行四邊形的面積計算方法?

你能推測一下平行四邊形的面積該如何計算嗎?

(2)任意給一個平行四邊形,如何計算它的面積?

①出示一個平行四邊形,并提出問題:能否用底乘以高來計算它的面積?

②讓學生分小組進行合作,并商討計算過程。(每個小組內學生的素材都不一樣)

③引導提示——沿著高剪開,將平行四邊形轉化成長方形。

④提出問題——還可以怎么剪?(滲透平行四邊形的面積=底乘以和它對應的高)

(3)小結:平行四邊形的面積=底×高(S=a×h)。

……

本堂課的重點是向學生演示長方形轉化成平行四邊形的過程,并引導學生了解兩者的面積關系,最后通過多元方法驗證割補轉化思想。整合教學序列緊緊圍繞“實踐體驗—建立表象—猜測實踐—多元驗證”這樣的認知脈絡,讓學生的思維在操作中變得更形象。

數學是變化的,不變的是知識本質,數學課堂就是研究數學中變與不變的藝術。學生是這個藝術中最容易被忽視的變量,但卻是課堂教學最核心的變量。只有在變化的學生中尋求不變的數學本質,才能讓數學課堂變得更有藝術,更貼近于每一個學生的個性成長。