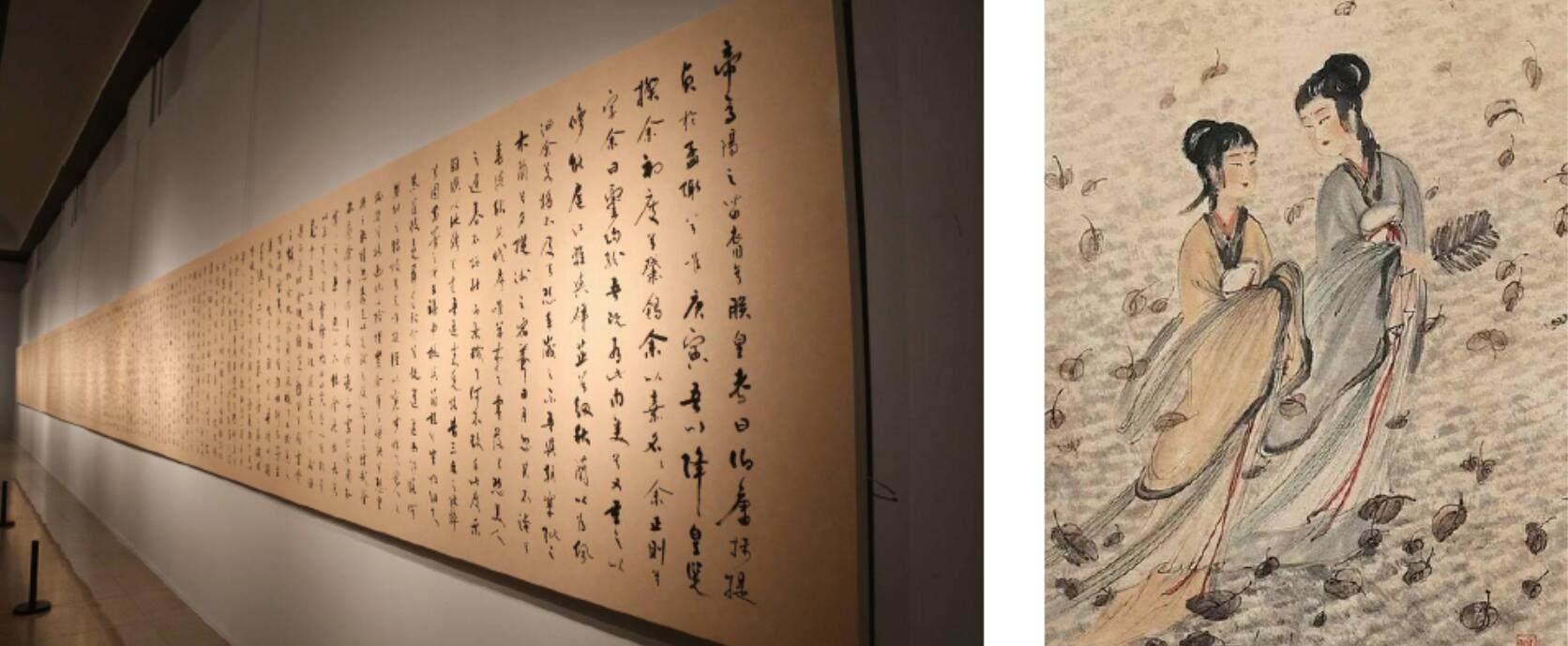

《離騷》互文性初探

摘? 要:楚辭作為浪漫主義的源頭,其內(nèi)容與形式都具有創(chuàng)新性,但楚辭并非完全是文人獨(dú)創(chuàng)的作品,還存在著對(duì)其他文本的吸收、轉(zhuǎn)化。《離騷》作為楚辭的代表性作品,體現(xiàn)著互文性思維在中國(guó)古老作品中的存在。從內(nèi)容上看,《離騷》對(duì)《山海經(jīng)》《爾雅》等作品的借鑒既展現(xiàn)了作者的巫神想象,也印證了巫神文化在早期社會(huì)的存在和影響;對(duì)《詩(shī)經(jīng)》《論語(yǔ)》的指涉則體現(xiàn)了作者尚古崇德的高貴品質(zhì),而這種指涉也進(jìn)一步使得“過(guò)去史”的故事成為典故。從表現(xiàn)方式上來(lái)看,作者大量運(yùn)用“比興”手法抒發(fā)英雄的失路之悲,這既充分展現(xiàn)了古人善于聯(lián)想的互系性思維方式,也開(kāi)啟了中國(guó)文學(xué)的浪漫詩(shī)意之路。

關(guān)鍵詞:離騷;楚辭;用典;互文

梁?jiǎn)⒊凇肚芯俊分姓f(shuō):“中國(guó)文學(xué)家的老祖宗,必推屈原。”[1]楚辭對(duì)中國(guó)文學(xué)影響深遠(yuǎn),成為文學(xué)史上的共識(shí)。《詩(shī)經(jīng)》與《離騷》并稱(chēng)為“風(fēng)騷”,分別成為中國(guó)現(xiàn)實(shí)主義文學(xué)與浪漫主義文學(xué)的源頭。然而,當(dāng)我們承認(rèn)它們巨大影響力的同時(shí),我們就否決了文學(xué)的絕對(duì)原創(chuàng)性,肯定了文學(xué)的借鑒與繼承。西方著名學(xué)者朱麗婭·克里斯蒂娃提出的互文性,在理論上很好地闡明了這一思想。狹義的互文性是指“一個(gè)文本與可以論證存在于此文本中的其他文本之間的關(guān)系”[2]72;廣義的互文性則“指任何文本與賦予該文本意義的知識(shí)、代碼和表意實(shí)踐之總和的關(guān)系,而這些知識(shí)、代碼和表意實(shí)踐形成了一個(gè)潛力無(wú)窮的網(wǎng)絡(luò)”[2]72。在互文性理論視野之下,語(yǔ)言是存在的基礎(chǔ),因此世界就是以無(wú)限的文本方式存在,世界上的一切事物都可以文本化。而這也就意味著文本之間的獨(dú)立性被取締,取而代之的是一個(gè)文本向所有的文本開(kāi)放,一個(gè)文本與其他文本都為互文本。

宋代黃伯思曾在《校訂楚辭序》中概括楚辭內(nèi)容,其謂:“蓋屈宋諸騷,皆書(shū)楚語(yǔ)、作楚聲、紀(jì)楚地、名楚物,故可謂之楚辭。”楚國(guó)處于巫術(shù)盛行的南方,楚辭中充斥了南方巫文化中的人神之戀、狂怪之士、天神鬼怪。不過(guò),這種對(duì)巫文化的文學(xué)表現(xiàn)并非始自屈原,在更早的文學(xué)經(jīng)典如《山海經(jīng)》等作品中,我們已經(jīng)看到巫術(shù)文化的痕跡。魯迅《中國(guó)小說(shuō)史略》中說(shuō):“《山海經(jīng)》今所傳本十八卷,記海內(nèi)外山川神祗及祭祀所宜……與巫術(shù)合,蓋古之巫書(shū)也。”[3]

屈原作為楚國(guó)文人大夫,具有良好的文人素養(yǎng),受到古典文化的熏陶,并創(chuàng)作出極具審美特性的作品。除了內(nèi)容上的繼承借鑒之外,屈原還將“賦比興”等技巧糅合,大量運(yùn)用“香草美人”的意象,使用象征手法把抽象的道德、意識(shí)、觀念和復(fù)雜的現(xiàn)實(shí)關(guān)系生動(dòng)地表現(xiàn)出來(lái)。中國(guó)最早關(guān)于“象”的記載出自《周易·系辭上》:“子曰:書(shū)不盡言,言不盡意。然則,圣人之意,其不可見(jiàn)乎?子曰:圣人立象以盡意,設(shè)卦以盡情偽,系辭焉以盡其言,變而通之以盡利,鼓之舞之以盡神。”[4]圣人為了解決語(yǔ)言文字在表情達(dá)意上的局限,想出立象之法。“象”來(lái)自圣人“觀物取象”,“象”與“意”通,是圣人對(duì)宇宙世界、社會(huì)人生普遍觀照、認(rèn)真思考、高度概括總結(jié)出來(lái)的具有代表性的形象。因此“象”具有暗示性和概括性,滲透著主體的精神情感。由此可以得出,文學(xué)意象的產(chǎn)生展現(xiàn)了文本與具象世界之間的指涉:文學(xué)意象通過(guò)語(yǔ)言文字展現(xiàn),而語(yǔ)言文字記錄存在,因此世界成為一個(gè)無(wú)限的文本呈現(xiàn)在語(yǔ)言文字之中。意中之象,乃世界之象,卻又體現(xiàn)出創(chuàng)作主體的精神世界。意中之象通過(guò)文字記載于文本之中,于是文本意象與現(xiàn)實(shí)世界之間存在一種特殊的對(duì)話(huà)和互動(dòng)。在將文學(xué)話(huà)語(yǔ)與非文學(xué)話(huà)語(yǔ)進(jìn)行分析這一點(diǎn)上,互文性理論受到巴赫金“復(fù)調(diào)”理論的影響。巴赫金在《陀思妥耶夫斯基詩(shī)學(xué)諸問(wèn)題》中指出:“一個(gè)人要為自己在這個(gè)世界上指明方向這就意味著,他應(yīng)把世界所容納的一切物體考慮為同時(shí)存在并從時(shí)間上的某一刻去猜想它們之間的相互關(guān)系。”[5]克里斯蒂娃后來(lái)進(jìn)一步指出:“無(wú)論一個(gè)文本的語(yǔ)義內(nèi)容是什么,它作為表意實(shí)踐的條件就是以其它話(huà)語(yǔ)的存在為前提……這就是說(shuō),每一個(gè)文本從一開(kāi)始就處于其它話(huà)語(yǔ)的管轄之下,那些話(huà)語(yǔ)把一個(gè)宇宙加在了這個(gè)文本之上。”[2]74這就認(rèn)為作者作品與世界具有無(wú)限交流的可能。這與意象產(chǎn)生的原理具有高度的相似性,其都體現(xiàn)著文本與世界的互文。屈原以香草美人代表高潔的品質(zhì),是因?yàn)橄悴荼旧淼拿篮眯蜗笈c人的美好品德具有相似性。《詩(shī)經(jīng)》中廣泛運(yùn)用“賦比興”手法,而《楚辭》不僅繼承“比興”更是發(fā)揚(yáng)了整體的象征。這不僅將文學(xué)與世界這一張巨大的網(wǎng)聯(lián)系起來(lái),更是開(kāi)創(chuàng)了中國(guó)文學(xué)中意境營(yíng)造的先河。

一、《離騷》對(duì)前文本的借鑒

克里斯蒂娃認(rèn)為,“任何文本的構(gòu)成仿佛是一些引文的拼接,任何文本都是對(duì)另一個(gè)文本的吸收和轉(zhuǎn)換”[6]。這一特點(diǎn)在楚辭中其實(shí)有很突出的表現(xiàn)。王逸就曾在《楚辭章句》中指出:“夫《離騷》之文,依托《五經(jīng)》以立意焉。‘帝高陽(yáng)之苗裔兮,則‘厥初生民,時(shí)維姜也。‘紉秋蘭以為佩,則‘將翱將翔,佩玉瓊琚也。‘夕攬洲之宿莽,則《易》‘潛龍忽用也。‘駟玉虬而乘翳,則‘時(shí)乘六龍以御天也。‘就重華而嫩詞,則《尚書(shū)》咎鯀之謀謨也。‘登昆侖而涉流沙,則《禹貢》之敷土也。”[7]這就強(qiáng)調(diào)了《離騷》在立意上對(duì)“五經(jīng)”的依托。他認(rèn)為屈原在行文之間有對(duì)《詩(shī)·大雅·生民》《詩(shī)·鄭風(fēng)·有女同車(chē)》《易·乾卦》《尚書(shū)·陶謨》《尚書(shū)·夏書(shū)·禹貢》等文本的“引用”。在某種程度上,《離騷》可以看成是對(duì)“五經(jīng)”的拼接,是對(duì)先前其他文本的吸收和轉(zhuǎn)化。

(一)名物的相關(guān)性

《離騷》中出現(xiàn)了大量動(dòng)植物以及地名,如鸞凰、蒼梧、圃、蕙、杜衡、薜荔、扶桑、若木等,其中15種名物出自《山海經(jīng)》。《山海經(jīng)》留下了大量關(guān)于神話(huà)世界空間的文字記載,保存了凝聚著古老文化信息的原始巫術(shù)占卜、神話(huà)故事原型。作為古人記錄山川河流的地理博物類(lèi)書(shū)籍,《山海經(jīng)》的本意是紀(jì)實(shí)的,如記錄物種蕙、杜衡、薜荔,但由于古人不能夠清楚地認(rèn)識(shí)到自然事物的本性,因此加入了許多想象的成分,如鸞皇、蒼梧、扶桑等。除此之外,《離騷》中還有一部分名物(如四荒、宿莽、四極等)來(lái)自《爾雅》的記載。《爾雅》作為辭書(shū)之祖,其記載亦有僅存于神話(huà)的虛幻名物(如狻猊)。《離騷》不僅直接引用了《山海經(jīng)》《爾雅》中的這類(lèi)名物,更進(jìn)一步拓展了想象的空間,通過(guò)語(yǔ)言強(qiáng)有力的修飾,將奇譎瑰麗的山海鬼神想象與個(gè)人神游漫想相結(jié)合,借神話(huà)地理名物,表現(xiàn)自己于現(xiàn)實(shí)中困厄難行,希冀在虛無(wú)縹緲的神游中尋找理想價(jià)值的實(shí)現(xiàn)。這使得《離騷》不僅傳達(dá)出了巫神思想,更增添了文學(xué)的形式美。透過(guò)《離騷》,我們不僅看到了《爾雅》《山海經(jīng)》等前文本中的神奇名物,也感受到了屈原在當(dāng)下文本中所賦予它們的情感意義。

(二)典故與新意

典故指詩(shī)文中引用的古代故事或有來(lái)歷的詞語(yǔ)。南朝劉勰在《文心雕龍·事類(lèi)》中第一次從修辭學(xué)角度涉及典故:“事類(lèi)者,蓋文章之外,據(jù)事以類(lèi)義,援古以證今者也。”[8]“文章之外”說(shuō)明事類(lèi)并非出自作者本身的語(yǔ)言,而是為該文本服務(wù)的。“據(jù)事以類(lèi)義,援古以證今”,即通過(guò)古事來(lái)證明當(dāng)時(shí)之事。通過(guò)恰當(dāng)?shù)挠玫洌芭e正于中,而酌事以取類(lèi)”,甄選相關(guān)的前文本來(lái)印證自己的觀點(diǎn)、闡發(fā)自己的思想,這種創(chuàng)作方式在我國(guó)古代文學(xué)作品中大量存在。格非在《文學(xué)的邀約》中提道:“典故作為一種歷史故事的濃縮或提純,作為一個(gè)文本對(duì)另一個(gè)文本的征引,既是歷史對(duì)于現(xiàn)實(shí)的直接切入,同時(shí)可以看成是現(xiàn)實(shí)對(duì)歷史的有意識(shí)的指涉。”[9]《離騷》吸收和轉(zhuǎn)化了許多前文本,將這些歷史中的打撈之物與自己的創(chuàng)作相結(jié)合,表達(dá)自己的傷懷憤懣。如:“荃不察余之中情兮”[10]5借用《莊子》“得魚(yú)而忘荃”的典故[11],荃是認(rèn)識(shí)事物的工具,但是不是事物本身,借得魚(yú)忘筌、得意忘言的典故,原本是討論言意關(guān)系的論題,在這里被注入新的個(gè)體體驗(yàn),表達(dá)自己的志向不能夠被君王看見(jiàn),自己的愛(ài)國(guó)愛(ài)君之情不能被君王察覺(jué)。“怨靈修之浩蕩兮”[10]7,為何可怨?孔子曰“《詩(shī)》可以怨”。孟子曰:“《小弁》之怨,親親也。親之過(guò)大而不怨,是愈疏也。”[11]32將孟子解詩(shī)與自己的遭際結(jié)合,用新的事例印證君與臣之間應(yīng)該是“親親”的關(guān)系。

從根本上說(shuō),典故的運(yùn)用仍是作者深層自我的展現(xiàn),只不過(guò)在歷史事件、詞語(yǔ)的運(yùn)用中一方面成就了該典故,另一方面展現(xiàn)了自我心理甚至整個(gè)族群的歷史文化心理。這些屬于“過(guò)去史”的故事在成為典故的過(guò)程中,經(jīng)過(guò)新文本的吸收轉(zhuǎn)化,已經(jīng)具備了被充分顯現(xiàn)和發(fā)掘的可能,才具有新的詩(shī)學(xué)闡釋的空間。正如克里斯蒂娃所說(shuō):“每一個(gè)詞語(yǔ)(文本)都是詞語(yǔ)與詞語(yǔ)(文本與文本)的交匯;在那里,至少有一個(gè)他詞語(yǔ)(他文本)在交匯處被讀出……任何文本的建構(gòu)都是引言的鑲嵌組合;任何文本都是對(duì)其他文本的吸收與轉(zhuǎn)化。”[12]或者依據(jù)羅蘭巴特以“文際關(guān)系”的表述:“常套的延伸,源起的顛倒,先前的文本在后來(lái)的文本中逸出來(lái)的從容不拘……于無(wú)限文本之外生存,絕不可能。”[13]互文性從方法論上為我們解讀中國(guó)古人詩(shī)詞文章作品中的用典提供了有效的切入角度。

《論語(yǔ)》《詩(shī)經(jīng)》《易經(jīng)》《莊子》作為國(guó)學(xué)經(jīng)典,其中包含豐富偉大瑰麗的思想,屈原僅僅是借鑒了其中的冰山一角,便表達(dá)出自己的哀國(guó)之不幸、怒君之不爭(zhēng)的心聲,這也成就了《離騷》的波瀾壯闊、幽深雋永。這一方面實(shí)現(xiàn)了典故的生成,即歷史故事只有不斷地被書(shū)寫(xiě),才有可能成為典故,進(jìn)而使得一種歷史現(xiàn)象被挖掘出深層意義,成為民族底蘊(yùn);另一方面,在典故的運(yùn)用過(guò)程中,借用歷史事實(shí),展現(xiàn)出當(dāng)下的新的歷史際遇、個(gè)人情懷,為不變中注入變的因素,為文學(xué)發(fā)展賦予新內(nèi)涵。

二、《離騷》對(duì)類(lèi)比、象征手法的運(yùn)用

“《離騷》之文,依《詩(shī)》取興,引類(lèi)譬喻,故善鳥(niǎo)香草,以配忠貞;惡禽臭物,以比讒佞;靈修美人,以媲于君;宓妃佚女,以譬賢臣;虬龍孿鳳,以托君子;飄風(fēng)云霓,以為小人。”[14]屈賦的引譬連類(lèi),以香草比喻美人,以巫文化中的神女、神仙起興,表達(dá)自己的潔白無(wú)瑕,表達(dá)浪漫瑰麗,繼承并發(fā)揚(yáng)著《詩(shī)經(jīng)》以來(lái)的取象“比興”傳統(tǒng)。《毛詩(shī)序》云:“詩(shī)有六義焉,一曰風(fēng)、二曰賦、三曰比、四曰興、五曰雅、六曰頌。”[11]63風(fēng)、雅、頌是《詩(shī)經(jīng)》的體裁,而賦、比、興是《詩(shī)經(jīng)》的表現(xiàn)方法。朱熹認(rèn)為,“賦者,敷陳其事而直言之者也”“比者,以彼物比此物也”“興者,先言他物以引起所詠之詞也”“直指其名,直敘其事者,賦也;本要言其事,而虛用兩句釣起,因而接續(xù)去者,興也;引物為況者,比也”[15]。比興手法的本質(zhì)是事物之間的關(guān)聯(lián)性。《離騷》之中也有大量的引譬連類(lèi),如以善鳥(niǎo)香草自喻,以靈修美人以喻君王,以惡禽臭物比喻讒佞小人。其中的香草美人、神女、好的巫神融合了作者主觀的情感與想象,寄寓了主人公的人格品質(zhì)以及人生理想,正如司馬遷說(shuō)的“其志潔,故其稱(chēng)物也芳”。這種芳菲美好,引出主人公志潔的美好理想,正是起興的表現(xiàn)。而之所以會(huì)有這種“比興”的創(chuàng)作手法,與古人特殊的思維方式具有莫大關(guān)系。學(xué)者張東蓀認(rèn)為古人所意識(shí)到“有無(wú)相生、高下相形、前后相隨”以及“一陰一陽(yáng)謂之道”是與《易經(jīng)》思想一脈相承,展現(xiàn)的是“相關(guān)律名學(xué)”或者“兩元相關(guān)律”。

展現(xiàn)早期國(guó)人哲學(xué)思想的《易經(jīng)》在記載占卜與解占的過(guò)程中,就使用了象征手法。比如以“飛龍?jiān)谔臁毕笳魇挛锇l(fā)展到最好的狀態(tài),而“亢龍有悔”則象征事情發(fā)展到巔峰即將要走向衰亡的狀態(tài)。龍飛升的高度與事物的發(fā)展?fàn)顟B(tài)之間具有某種共通性,這種共通性被發(fā)現(xiàn)并被運(yùn)用,就是諸如“興”“象征”“意境論”等的來(lái)源。無(wú)獨(dú)有偶,哪怕是在西方如此強(qiáng)調(diào)個(gè)體“存在”的世界,也孕育出了強(qiáng)調(diào)對(duì)話(huà)的巴赫金的“復(fù)調(diào)理論”和克里斯蒂娃的“互文性”等理論。克里斯蒂娃認(rèn)為:“‘互文性與‘對(duì)話(huà)性不是靜止不變的概念,被作為一種便于使用的概念,先入為主的教條。對(duì)我而言,它們是我用來(lái)發(fā)現(xiàn)新的邏輯思維的鑰匙。”[16]而這種互文思維模式正是突破“同一實(shí)體的思維框架,走向另一種通向?qū)υ?huà)前行的思維模式”[17]。這種交融互動(dòng)、變化生成的思維模式與中國(guó)古老的《易經(jīng)》變與不變的思維具有極大相似性,在《離騷》中表現(xiàn)為屈原將一種意志寄托到香草、善鳥(niǎo)、美人、神女等意象之上,將惡鳥(niǎo)惡草與奸臣的特點(diǎn)進(jìn)行關(guān)聯(lián)。屈原生性浪漫,即使身處泥淖依然熱烈地向往美好,既理性清醒又感性迷狂。他“既滋蘭之九畹兮,又樹(shù)蕙之百畝。畦留夷與揭車(chē)兮,親杜衡與芳芷”“制芰荷以為衣兮,集芙蓉以為裳”。他將美好的花草佩戴在自己的身上,實(shí)則象征自己美好的品質(zhì);他憐惜花草的衰敗,則是害怕世間這種美好的品質(zhì)凋零。他“鷙鳥(niǎo)之不群兮,自前世而固然”,不愿意與奸佞小人同流合污,用鷙鳥(niǎo)的不合群比喻自己的高潔品質(zhì)。他“前望舒使先驅(qū)兮,后飛廉使奔屬”“忽反顧以流涕兮,哀高丘之無(wú)女”“為余駕飛龍兮,雜瑤象以為車(chē)”。屈原寄托情懷,上下求索,追古爍今,上天入地溝通天人,請(qǐng)上古神仙為自己引路,請(qǐng)神巫降神。通過(guò)這些象征和比興,表現(xiàn)自己品性的高潔和對(duì)真理的苦苦求索,希望明君早日認(rèn)清現(xiàn)實(shí),展現(xiàn)著自己內(nèi)心關(guān)于去或留的矛盾與沖突。

屈原通過(guò)對(duì)現(xiàn)實(shí)世界中具象的描寫(xiě),展現(xiàn)自己內(nèi)心想要表達(dá)的意志,體現(xiàn)的是將現(xiàn)實(shí)世界與人物內(nèi)心進(jìn)行關(guān)聯(lián)的對(duì)話(huà)交流思維。儒家文化強(qiáng)調(diào)積極入世的人生態(tài)度,表現(xiàn)出溫柔敦厚的詩(shī)學(xué)風(fēng)格,在文學(xué)上體現(xiàn)出含蓄蘊(yùn)藉的特點(diǎn),在創(chuàng)作技法上則運(yùn)用賦比興的手法。而道家哲學(xué)強(qiáng)調(diào)捉摸不透的“道”,其是陰陽(yáng)、難易、有無(wú)的對(duì)立統(tǒng)一,難以把握,但“道”蘊(yùn)乎技,見(jiàn)于日常生活,可以通過(guò)寓言的方式掌握“道”,而這種寓言的方式往往體現(xiàn)出一種關(guān)聯(lián)性思維。關(guān)聯(lián)性思維通過(guò)具象的意象化實(shí)現(xiàn)。追根溯源,中國(guó)的漢字本身就是對(duì)具象世界的象征性反映,這種表意的文字,可以將抽象的、不可見(jiàn)的東西具體化,這就成就了《詩(shī)》的“比興”、《易》《楚辭》的象征,以及后世諸多文學(xué)講究的意境、韻味。在這種思維的影響下,屈原在他的文本中通過(guò)對(duì)“比興”、象征手法的運(yùn)用,將世界具象化為文本,以表現(xiàn)自己高潔的品行,寄托自己為國(guó)為君的哀思。

三、結(jié)語(yǔ)

互文性作為現(xiàn)代西方學(xué)者克里斯蒂娃提出的著名理論,曾受到中國(guó)學(xué)者張東蓀思想的影響[18],這本身就表現(xiàn)出東西文化的某種對(duì)話(huà)性。本文以互文性思想觀照楚辭的代表之作,通過(guò)解讀《離騷》中的典故、引用,認(rèn)識(shí)到文本網(wǎng)絡(luò)之間的復(fù)雜關(guān)系,并了解到文學(xué)發(fā)展對(duì)民族意識(shí)的構(gòu)建作用,從而探索到到古人的關(guān)聯(lián)性思維。《離騷》通過(guò)“比興”“象征”等修辭技巧將客體世界與主體世界進(jìn)行聯(lián)結(jié);通過(guò)浪漫奇譎的語(yǔ)言藝術(shù)實(shí)現(xiàn)了文本與文本、文本與世界之間的無(wú)限交流,這種交流既展現(xiàn)了民族文學(xué)的根基,也推動(dòng)了民族文學(xué)的發(fā)展。

參考文獻(xiàn):

[1]梁?jiǎn)⒊?梁?jiǎn)⒊?jīng)典文存[M].上海:上海大學(xué)出版社,2003:124.

[2]程錫麟.互文性理論概述[J].外國(guó)文學(xué),1996(1):72-78.

[3]魯迅.中國(guó)小說(shuō)史略[M].北京:中國(guó)書(shū)籍出版社,2020:11.

[4]李若水.李忠愍公集[M].北京:中華書(shū)局,1985:15.

[5]巴赫金.陀思妥耶夫斯基詩(shī)學(xué)諸問(wèn)題[M].白春仁,顧亞鈴,譯.北京:生活·讀書(shū)·新知三聯(lián)書(shū)店,1988:20-23.

[6]克里斯蒂娃.詞語(yǔ)、對(duì)話(huà)與小說(shuō)[J].祝克懿,宋姝錦,譯.當(dāng)代修辭學(xué),2012(4):33-48.

[7]王逸.黃靈庚,點(diǎn)校.楚辭章句[M].上海:上海古籍出版社,2017:11.

[8]劉勰.陳書(shū)良,整理.文心雕龍[M].北京:作家出版社,2017:322.

[9]格非.文學(xué)的邀約[M].上海:上海文藝出版社,2016:118.

[10]屈原,宋玉.楚辭[M].太原:山西古籍出版社,2001.

[11]張松輝.道冠儒履釋袈裟——中國(guó)古代文人的精神世界[M].長(zhǎng)沙:岳麓書(shū)社,2015:48.

[12]克里斯蒂娃.符號(hào)學(xué):符意分析探索集[M].史忠義,等譯.上海:復(fù)旦大學(xué)出版社,2015:87.

[13]巴特.文之悅[M].屠友祥,譯.上海:上海人民出版社,2009:.

[14]王逸,章句.洪興祖,補(bǔ)注.夏劍欽,校點(diǎn).楚辭章句補(bǔ)注·楚辭集注[M].長(zhǎng)沙:岳麓書(shū)社,2013:2.

[15]朱熹.詩(shī)集傳[M].北京:中華書(shū)局,2011.

[16]克里斯蒂娃.互文性理論對(duì)結(jié)構(gòu)主義的繼承與突破[M].黃蓓,譯.當(dāng)代修辭學(xué),2013(5):1-11.

[17]王琦.中西“互文”比較研究的現(xiàn)狀與反思[J].社會(huì)科學(xué)論壇,2018(4):131-136.

[18]克里斯蒂娃.主體·互文·精神分析:克里斯蒂娃復(fù)旦大學(xué)演講集[M].祝克懿,黃蓓,編譯.生活·新知·讀書(shū)三聯(lián)書(shū)店,2016:147.

作者簡(jiǎn)介:李潔琳,西安工業(yè)大學(xué)文學(xué)院文藝學(xué)專(zhuān)業(yè)碩士研究生。