從“順朱”到“描朱”看學童習字方法的演進

——以習字蒙書《上大人》為中心

任占鵬

近世學童初學習字時,在一種印有紅色楷字的習字紙上摹寫,這種方法叫做“描朱”或“描紅”①參見漢語大詞典編輯委員會漢語大詞典編纂處編纂:《漢語大詞典》第6卷,漢語大詞典出版社1990年版,第640頁。。明清時期,學童習字最常用的描朱教材就是《上大人》。現在學者們在敦煌文獻中發現了一類唐五代時期的學童習字寫本,有朱字,形式為反復臨習,完全不同于“描朱”,這種習字方法應該是“順朱”。海野洋平先生依據南宋守堅集《云門匡真禪師廣錄》中關于“順朱”的記載,結合敦煌寫本P.4900(2)《上大夫》、BD12160+BD12162《千字文》等,認為“順”與“描”突顯的是習字方式的區別,“順朱”應該是在上端寫有朱筆(或者墨筆)范本的紙上進行習字,有時老師會根據情況在適宜主要是習字一行半的地方進行指導的習字方法,與在朱字上用薄紙影寫的習字方法“描朱”不同①海野洋平:《童蒙教材としての王羲之〈書論〉(〈尚想黃綺〉帖)—敦煌寫本·羽664ノ二Rに見るプレ〈千字文〉課本の順朱—》,《杏雨》第20號,2017年。。本文將以習字蒙書《上大人》為中心,在海野先生研究基礎上,對“順朱”和“描朱”的特點與區別展開討論,以期對學童習字方法及其演變有進一步的認識。

一、唐五代“順朱”的特點及其傳播

有關“順朱”一詞的史料記載可以追溯到宋代。據宋守堅集《云門匡真禪師廣錄·垂士代語》載:“師因摘茶云:‘摘茶辛苦,置將一問來。’無對。又云:‘爾若道不得,且念《上大人》。更不相當,且順朱。’”②釋守堅集:《云門匡真禪師廣錄》卷中《垂士代語》,《大正新修大藏經》第47冊,第1988號,大藏出版1924—1934年版,第562頁a。又宋賾藏主編集《古尊宿語錄·智門(光)祚禪師語錄》載:“問:‘如何是祖師禪?’師云:‘上大人。’又云:‘會么?’僧云:‘不會。’師云:‘不會且順朱。’”③賾藏主編集,蕭萐父、呂有祥點校:《古尊宿語錄》卷39《智門(光)祚禪師語錄》,中華書局1994年版,第732頁。這兩條資料中,禪師們分別面對弟子的無問、無知,用《上大人》為“禪語”作解,讓弟子去“順朱”。《上大人》是學童習字入門的蒙書,“順朱”一詞又與“描朱”類似,應該是一種習字方法。從禪師與弟子的對話當中,我們可以把《上大人》和“順朱”視為入門知識和過程,禪師所表之意應該是讓弟子從初級知識學起。那么這里的“順朱”究竟是一種什么樣的習字方法?

首先來看今人對“順朱”一詞的認識。《佛光大辭典》載:“順朱,又作述朱。朱,朱墨;將先人之言教、行履,以朱墨記錄于簿本。順朱,謂仿照先人之言教而行。”④釋慈怡主編:《佛光大辭典》第6冊,佛光出版社1988年版,第5354頁。并舉《古尊宿語錄·智門(光)祚禪師語錄》為例。《漢語大詞典·寫順朱兒》解釋:“初學兒童在印好的紅色楷字上描摹習字,謂之‘寫順朱兒’。又稱描紅。”⑤《漢語大詞典》第3卷,漢語大詞典出版社1989年版,第1626頁。日本《禪學大辭典》亦有解釋,翻譯如下:“順是遵從,朱是朱墨,用朱墨在寫好的范字上描摹,記憶文字。或者是遵從先人的言教。也作述朱。”⑥駒澤大學內禪學大辭典編纂所編《禪學大辭典》的原文是:“順はしたがう。朱は朱墨。朱墨で記された手本の上をなぞって、文字を覺えること。先人の教え·行履そのままにしたがうこと。述朱。”(大修館書店1985年版,第519頁)另外日本《禪語辭典》對“順朱”解釋作:“小孩子習字的時候,用朱筆寫范字,讓他們在范字上面描摹。按照所教進行學習,遵守規范。”⑦入失義高監修、古賀英彥編著《禪語辭典》的原文是:“子供に習字をならわせるとき、朱で手本の字を書いて與え、その上をなぞらせること(《葛藤語箋》三)。教えられたとおりに習う、規范を遵守する。”(思文閣1991年版,第207頁)綜合這四本辭典的解釋,“順朱”基本上包括兩層含義:其一,是“述朱”,即把先人言行用朱墨記錄,進而遵從之;其二,學童在寫好的朱筆范字上進行描摹習字,等同于“描朱”。清代德玉曾書《梵網經順朱》《禪林寶訓順朱》《道德經順朱》,從其序文可知,德玉為了潛心修行,遂用朱墨抄寫這三本經書。這里的“順朱”即“述朱”,使用的是上述辭典中的第一層含義。《禪宗頌古聯珠通集》載:“雄鎮南陽傳祖令,清風凜凜動寰區。老來偏愛晚生子,把手時時教順朱(佛心才)。”⑧釋法應集,釋普會續集:《禪宗頌古聯珠通集》卷8《祖師機緣·東土旁出諸祖》,《卍續藏經》第115冊,新文豐出版公司1993年版,第89頁。此中“順朱”表示學童習字,自是使用的上述辭典中“順朱”的第二層含義。前引《云門匡真禪師廣錄》和《智門(光)祚禪師語錄》中關于用《上大人》進行“順朱”的記載,自然也是使用的“順朱”的第二層含義。然而“順朱”是否等同于“描朱”,筆者認為還值得商榷。海野洋平先生認為把“順朱”和后世的“描朱”等同而視的話是有問題的,《云門匡真禪師廣錄》中的“云門匡真禪師”是晚唐五代名僧文偃,他生活在9、10世紀,而從這一時期的敦煌紙張來看,當時的紙張不適合影寫,又敦煌本P.4900(2)《上大夫》是咸通十年(869)寫本①敦煌寫本《上大夫》全文為:“上大夫,丘乙己,化三千,七十士,爾小生,八九子。”該書在宋代以后變成了《上大人》,全文為:“上大人,丘乙己,化三千,七十士,爾小生,八九子,佳作仁,可知禮也。”關于《上大夫》的編撰年代及變化過程,詳見任占鵬:《論唐代敦煌蒙書〈上大夫〉與后世〈上大人〉的關系》,《浙江師范大學學報(社會科學版)》2021年第3期。,其中行頭為朱筆范字,下面為習字,因此這件寫本應當是文偃所說的《上大人》“順朱”的真實樣本。海野先生進而主張“順朱”應該是在上端寫有朱筆(或者墨筆)范本的紙上進行習字的方法②海野洋平:《童蒙教材としての王羲之〈書論〉(〈尚想黃綺〉帖)—敦煌寫本·羽664ノ二Rに見るプレ〈千字文〉課本の順朱—》,《杏雨》第20號,2017年。。筆者以為此說較有說服力。下面具體來看敦煌寫本P.4900(2)《上大夫》的書寫狀態與內容。

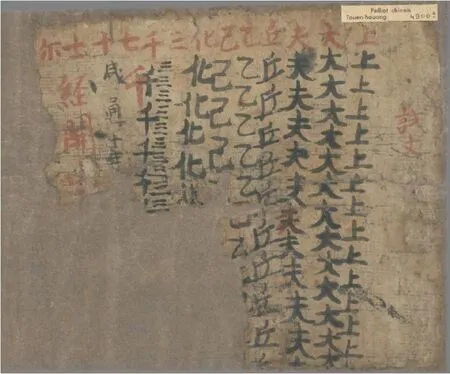

敦煌寫本P.4900(2)(圖1),卷子本,本是P.4900(1)《尚書序》背面的襯紙③參見海野洋平《童蒙教材〈上大人〉の順朱をめぐって—敦煌寫本P.4900(2)·P.3369Vに見る〈上大人〉黎明期の諸問題—》,《歷史》第117號,2011年。,首全尾殘,共14行,從第6行起寫本下殘。寫本右側首題朱筆“試文”,每行首字為朱筆,頂格書,從右向左為“上大夫,丘乙己,化三千,七十士,爾”14字。朱字下面是墨筆習字,每字習寫1行,每行11到15字不等。從筆跡來看,行首朱筆略好于墨筆習字,應該是教授者所寫。學童墨筆習字止于“千”字行。朱字“七”“十”下有墨筆“咸通十年”(后缺),該紀年的書法明顯比前邊習字好,應該是教授者所寫的習字日期。“士爾”下有朱筆“經開□”(后缺)等字,可能是教授者對學童習字的評語或者鼓勵的話語。墨筆習字有大有小,筆跡稚嫩,說明該學童應該是入門不久。值得注意的是,“夫”行和“乙”行第7字、“己”行約第6字,“千”行第2字有朱筆痕跡,應該是教授者對學童書寫不規范的矯正行為。

圖1 P.4900(2)《上大夫》(IDP)

關于該寫本首行中的“試文”,應該是一種考試。《新唐書·柳璨傳》:“或薦璨才高,試文,帝稱善,擢翰林學士。”④歐陽修、宋祁:《新唐書》卷223下《奸臣傳下·柳璨傳》,中華書局1975年版,第6359頁。《舊唐書·李揆傳》:“開元末,舉進士,補陳留尉,獻書闕下,詔中書試文章,擢拜右拾遺。”⑤劉昫等:《舊唐書》卷126《李揆傳》,中華書局1975年版,第3559頁。從這兩條資料來看,“試文”應該是一種文學考試,也可以作“試文章”。結合P.4900(2)內容和書寫情況來看,顯然不是文章,而是習字。“試文”還見于敦煌寫本P.3738p1和P.3738p3V。前者首題墨筆“試文”,其下寫《宣宗皇帝御制勸百寮》和社司轉帖⑥上海古籍出版社、法國國家圖書館編:《法國國家圖書館藏敦煌西域文獻》第27冊,上海古籍出版社2002年版,第198頁。。后者首題墨筆“試文”,其下是人名、姓氏習字,后題“辛酉年歲十一月燉煌郡金光明寺學”(后缺)①《法國國家圖書館藏敦煌西域文獻》第27冊,第199頁。。從這3件寫本的內容和書寫情況來看,它們應該是在教授者指導下完成的考試寫本,而習字蒙書、德行蒙書、日用文書、人名、姓氏都是考試的內容。因此,筆者推測P.4900(2)是教授者用《上大夫》對學童進行的一次習字考試。

對于P.4900(2)中反映的習字方法,筆者以為該寫本中范字在行首,學童習字緊接在范字之下,從習字方法上來說,學童是在臨寫,而非摹寫。古人對臨與摹有明確區分。宋代桑世昌《蘭亭考·臨摹》載:“黃伯思云:‘世人多不曉臨摹之別。臨謂以紙在古帖旁,觀其形勢而學之,若臨淵之臨,故謂之臨。摹謂以薄紙覆古帖上,隨其細大而搨之,若摹畫之摹,故謂之摹。又有以厚紙覆帖上就明牖,景而摹之,謂之響搨焉。臨之與摹,二者迥殊,不可亂也。’”②桑世昌集:《蘭亭考》卷5《臨摹》,王云五主編:《叢書集成初編》第1598冊,中華書局1985年版,第46頁。可見宋人對于“臨”與“摹”的概念是有明確區分的。“描朱”注重的是“摹”,而非“臨”,所以把P.4900(2)中的方法稱之為“描朱”是不準確的。該寫本中,學童的習字在朱筆范字的下面,可以說是順著范字臨寫,當如海野先生所言,此法實為“順朱”。

這類“順朱”寫本在敦煌文獻中有不少,海野先生舉出了19件③根據海野先生《童蒙教材としての王羲之〈書論〉(〈尚想黃綺〉帖)—敦煌寫本·羽664ノ二Rに見るプレ〈千字文〉課本の順朱—》(《杏雨》第20號,2017年)一文中對“順朱”寫本的判別,可知他的判別依據主要有二:一是寫本行首有明顯范字者為“順朱”;二是寫本行首殘缺的情況下,行中有矯正痕跡者亦為“順朱”。筆者贊同這一判定標準。海野先生文中所舉敦煌“順朱”寫本,除了《上大夫》(P.4900(2)),還有《千字文》寫本12件(S.2703、P.3114、S.4852、S.5723、S.5657V、S.5787、S.12372、BD9326、BD9350、BD9328+BD9354、BD12160+BD12162、BD13210F+BD13210D)、《尚想黃綺帖》寫本 6 件(羽 664ノ2、P.3194p3、P.3643p14、P.3349p4+P.3368p7+P.4019p4+P.4019F16a+P.4019F16b+P.4019F16c+P.4019F16d+P.4019F16e+P.4019F16f+P.4019F22+P.4019F27+P.4019F35、S.12372、BD13210F+BD13210D)、《蘭亭序》寫本2件(S.1619V、羽664ノ2V)、《蘭亭詩》1件(P.3305p5V)。由于羽664ノ2中同時出現了《尚想黃綺帖》和《蘭亭序》,BD13210F+BD13210D和S.12372中都同時出現了《千字文》和《尚想黃綺帖》,所以海野先生文章中所提到的“順朱”寫本數量實際為19件。而且,S.12372的4塊碎片中,由于殘缺,行首部分不存,行內亦未發現矯正痕跡,海野先生推測該寫本可能是“順朱”,筆者以為該寫本暫不能視為“順朱”。,筆者在海野先生的基礎上統計為34件寫本,其中《千字文》18件④敦煌《千字文》“順朱”寫本 18 件,為 S.2703、S.4852、S.5657V、S.5723、S.5787、S.12144A、P.3114、P.3849p、P.4019F19+P.4019F20+P.4019F21+P.4019F23+P.4019F26+P.4019F28+P.4019F31+P.4019F32+P.4019F33+P.4019F36a+P.4019F36b+P.4019F39+P.4019p2b(寫本綴合參張新朋《敦煌寫本〈開蒙要訓〉研究》,中國社會科學出版社,2013年,第149-150 頁)、BD9326、BD9328+BD9354、BD9350、BD9353+BD9327(寫本綴合參張新朋《敦煌蒙書殘片考》,《文獻》2013年第5期)、BD12162+BD13204+BD11187A(1)+BD13157(44)+BD12190A+BD9941(3)V+BD9941(2)(寫本綴合參張新朋《敦煌蒙書殘片考》,《文獻》2013年第5期)、BD13185BV+BD13187+Д.1495+BD13185AV+BD13185CV(寫本綴合參張新朋《敦煌蒙書殘片考》,《文獻》2013年第5期)、BD13210F+BD13210D(寫本綴合參張新朋《敦煌文獻王羲之〈尚想黃綺帖〉拾遺》,《敦煌研究》2018年第 6期)、BD16038B+BD16038A、Д.2201+Д.2204+Д.2482+Д.2507+Д.3095A+Д.3095B+Д.5169+Д.5171(寫本綴合參張新朋《敦煌寫本〈開蒙要訓〉研究》,第151-152頁)。,《尚想黃綺帖》5件⑤敦煌《尚想黃綺帖》“順朱”寫本5件,為P.3194p3、P.3643p14、P.3349p4+P.3368p7+P.4019p4+P.4019F16a+P.4019F16b+P.4019F16c+P.4019F16d+P.4019F16e+P.4019F16f+P.4019F22+P.4019F27+P.4019F35(寫本綴合參海野洋平《敦煌寫本P.4019pièce4·P.3349pièce4·P.3368pièce7の綴合·復原—童蒙教材としての王羲之〈書論〉(〈尚想黃綺〉帖)—》,《集刊東洋學》第116號,2017年;張新朋:《敦煌文獻王羲之〈尚想黃綺帖〉拾遺》,《敦煌研究》2018年第6期)、羽 664ノ2、BD13210F+BD13210D。,《蘭亭序》4件⑥敦煌《蘭亭序》“順朱”寫本 4件,為 S.1619V、S.11344B、BD10451+BD12045+BD10358、羽 664ノ2V。,雜字、姓氏、不知名文獻各2件⑦敦煌雜字“順朱”寫本為S.11969B、S.12458CV,姓氏“順朱”寫本為BD16181V、P.3738p3,不知名“順朱”寫本為P.3305p5、BD13188。,《上大夫》、《蘭亭詩》、數字、契約各1件⑧敦煌《蘭亭詩》“順朱”寫本為P.3305p5V,契約“順朱”寫本為S.1478V,數字“順朱”寫本為Д.18938。。根據統計結果,可知《千字文》《尚想黃綺帖》《蘭亭序》這3本與王羲之有關的書帖是當時“順朱”的主要教材。34件“順朱”寫本中,除了P.3194p3、P.3643p14、S.11344B、BD9353+BD9327、BD10451+BD12045+BD10358這 5件寫本由于行首缺失,范字不可見以外,其余的29件寫本中的范字有朱筆與墨筆的區別。其中朱筆范字寫本僅有3個卷號,為P.4900(2)《上大夫》、BD12160和BD12162《千字文》①張新朋《敦煌蒙書殘片考》(《文獻》2013年第 5期)一文指出 BD11145、BD12163、BD12160、BD12161、BD11187A(6)、BD11187A(3)、BD11187A(4)、BD11187A(2)、BD10103、BD12190B、BD12190C、BD9941(1)等碎片在書風、字體等方面,與BD12162、BD13204等7則殘片頗為一致,疑出自同一寫本。,后兩個卷號的形式和筆跡一致,當出自同一寫本,那么朱筆范字寫本實為2件,而墨筆范字寫本的數量達到了27件,不過二者除了范字顏色不同,在習字過程中并無區別,只是說明當時墨筆范字的情況更為常見。

綜合34件敦煌“順朱”寫本來看,唐五代時期的“順朱”主要有以下兩個特征:其一,由教授者書寫范字(朱筆或墨筆),學童順著范字由上而下進行反復臨習,每字至少1行;其二,教授者在學童臨習的過程中進行指導,現在可知的指導行為是教授者會選擇學童的某一字進行寫法的矯正,學童在接受矯正指導后繼續練習②從34件敦煌“順朱”寫本來看,并不是所有寫本都有矯正行為,說明隨著學童習字能力的提升,教授者的矯正行為會減少,直至不再矯正。,而矯正行為多發生在每字第2行行中,所以海野先生稱之為“‘一行半’での指導”③海野洋平:《敦煌寫本 P.4019pièce4·P.3349pièce4·P.3368pièce7の綴合·復原—童蒙教材としての王羲之〈書論〉(〈尚想黃綺〉帖)—》,《集刊東洋學》第116號,2017年。。在充分認識了這些“順朱”寫本的情況之后,筆者認為“順朱”即順著教授者書的范字(朱筆或墨筆)進行反復臨寫的習字方法。

另外,“順朱”寫本不限于敦煌文獻中,在吐魯番、和田出土文獻中亦有不少發現。依照判定敦煌“順朱”寫本的兩個基本條件,經過筆者統計,吐魯番、和田文獻中共有18件“順朱”,其中《千字文》8件④吐魯番《千字文》“順朱”寫本7件,為72TAM209:85(b)、TAM240:1/1-1(b)+TAM240:1/1-2(b)+TAM240:1/1-3(b)+TAM240:1/2-1(b)+TAM240:1/2-2(b)+TAM240:1/3(b)+TAM240:1/4+TAM240:1/6、72TAM518:2/1、大谷5378(B)+大谷5418(B)、Ch3004、Ch1234+Ch3457、Or.8212.625V。寫本綴合,參張新朋《吐魯番出土〈千字文〉殘片考》,《文獻》2009年第4期;張新朋《吐魯番、黑水城出土〈急就篇〉〈千字文〉殘片考辨》,《尋根》2015年第6期;張新朋《吐魯番出土〈千字文〉敘錄——中國、德國、英國收藏篇》,金瀅坤主編《童蒙文化研究》第2卷,人民出版社2017年版,第55-72頁。和田《千字文》“順朱”寫本僅1件,為GXW0450(該寫本的情況,詳見陳麗芳《唐代于闐的童蒙教育——以中國人民大學博物館藏和田習字文書為中心》,《西域研究》2014年第1期)。,《尚想黃綺帖》2件⑤和田《尚想黃綺帖》“順朱”寫本2件,為M.T.095、GXW0125:047a+GXW0125:047b+GXW0125:047c+GXW0125:047d+GXW0125:047e(該寫本的情況,詳見陳麗芳《唐代于闐的童蒙教育——以中國人民大學博物館藏和田習字文書為中心》,《西域研究》2014年第1期)。,《孔子廟堂碑》1件⑥吐魯番《孔子廟堂碑》“順朱”寫本1件,為72TAM157:10/1(b)(該寫本的定名,參見李紅揚《吐魯番所見“〈孔子廟堂碑〉習字”殘片考釋》,《吐魯番學研究》2019年第2期)。,不知名文獻7件⑦吐魯番不知名“順朱”寫本2件,為72TAM157:10/2、72TAM157:10/4。李紅揚指出72TAM157:10/2中“西奴輕漢”“將自此而”8字,應該與《宋書·衡陽文王義季傳》中“且匈奴輕漢,將自此而始”一段有關(參見李紅揚《吐魯番所見“〈孔子廟堂碑〉習字”殘片考釋》,《吐魯番學研究》2019年第2期)。和田不知名“順朱”寫本 5件,為 GXW0171、GXW0172、GXW0191、GXW0118+GXW0119+GXW0120+GXW0121+GXW0122、GXW0126:048d+GXW0126:048e+GXW0126:048f+GXW0126:048g+GXW0126:048h(這5件寫本的情況,詳見陳麗芳《唐代于闐的童蒙教育——以中國人民大學博物館藏和田習字文書為中心》,《西域研究》2014年第1期)。。這些“順朱”寫本中,吐魯番出土者皆為墨筆范字,其中德國藏吐魯番寫本Ch3004《千字文》中有朱筆矯正的痕跡。而現藏于中國人民大學博物館的相關和田寫本的圖片尚未完全公布,陳麗芳《唐代于闐的童蒙教育——以中國人民大學博物館藏和田習字文書為中心》一文對相關寫本進行過介紹。但是關于教授者所書范字的顔色,陳文中沒有說明,茲據其文末所提供的3件寫本的黑白圖片可知,GXW0171和GXW0125中當為墨筆范字,而GXW0450中首字“欣”墨色較淡,疑為朱筆。從吐魯番、和田“順朱”寫本的書寫狀況來看,形式與敦煌“順朱”基本一致。據陳麗芳的推斷,這些和田習字寫本的書寫時間應該在8世紀后半葉⑧陳麗芳:《唐代于闐的童蒙教育——以中國人民大學博物館藏和田習字文書為中心》,《西域研究》2014年第1期。,時代基本早于敦煌“順朱”寫本。吐魯番“順朱”寫本中,72TAM209:85(b)《千字文》習字內容中存“神龍二年七月日交河縣學生劉虔壽放書”字樣,得證該寫本的書寫時間在唐中宗神龍二年(706),而這一時間不僅早于敦煌、和田“順朱”寫本的書寫時間,更是現在已知的吐魯番“順朱”寫本中書寫時間最早者。此外,吐魯番出土72TAM179:18《尚想黃綺帖》,每字練習2行,由于寫本被剪為鞋子狀,各行首缺失,亦未發現矯正痕跡,所以暫不定為“順朱”。寫本題記“三月十七日令狐慈敏放書”中的“月”字、“三月十九日生令”中的“月”“日”2字為武周新字,福田哲之推斷該寫本的書寫時間在7世紀末8世紀初①福田哲之:《吐魯番出土文書に見られる王羲之習書—阿斯塔那一七九號墓文書〈72TAM179:18〉を中心に—》,《書學書道史研究》第8號,1998年。,榮新江認為是武周時期②榮新江:《〈蘭亭序〉與〈尚想黃綺帖〉在西域的流傳》,故宮博物院編《二零一一年蘭亭國際學術研討會論文集》,故宮出版社2014年版,第31頁。。關于武周新字“月”“日”的出現時間,《新唐書·則天武皇后傳》記載為“載初中”③《新唐書》卷76《后妃傳上·則天武皇后傳》,第3481頁。,今研究者認為具體時間應該是載初元年(689)正月④參見施安昌:《武周新字“圀”制定的時間——兼談新字通行時的例外》,《故宮博物院院刊》1991年第1期。。該寫本雖然暫時不能判定為“順朱”,但是其形式與“順朱”非常相似,因此我們可以斷定至遲在武周時期“順朱”這一習字方法已經在西州普遍使用。

至于當時普遍采用“順朱”的原因,海野洋平先生認為“描朱”是在朱字上用薄紙影寫的習字方法,而9、10世紀敦煌地區的紙太厚而不能影寫,更早的唐麻紙也是如此,因此采用“順朱”⑤海野洋平:《童蒙教材としての王羲之〈書論〉(〈尚想黃綺〉帖)—敦煌寫本·羽664ノ二Rに見るプレ〈千字文〉課本の順朱—》,《杏雨》第20號,2017年。。筆者以為此說有一定道理,然而不夠全面。“描朱”其實是在朱字上直接摹寫。德國藏吐魯番寫本Ch1986R“習字”中“自然成”“無等倫”6字即是先朱筆,后墨筆⑥參見榮新江主編:《吐魯番文書總目(歐美收藏卷)》,武漢大學出版社2007年版,第164頁。,墨筆覆蓋在朱筆之上,雖然并非反復習字,但是呈現出“描朱”的形式,說明唐代已有類似于“描朱”的書寫方法。而不普遍使用“描朱”的原因,其一,當如海野先生所說,當時使用的紙張普遍是麻紙、楮紙⑦參見石塚晴通著,唐煒譯:《從紙材看敦煌文獻的特征》,《敦煌研究》2014年第3期。,紙張太厚,不適于影寫;其二,應該與當時“描朱”成本過高有關。“描朱”需要在朱字上直接摹寫,然而印刷術尚未普及,朱筆范字需要教授者一一書寫,這樣的話,教授者的工作量大大增加,一旦學童較多,這樣的習字方法就不太現實了。所以當時采用“順朱”,僅用1行范字,學童便可以反復臨寫。這樣看來,“順朱”應該是當時技術條件下的最好選擇。

二、宋以后“描朱”的出現與發展

宋代明確出現了摹寫朱筆范字的習字方法“描朱”,也叫“摹朱”“描紅”。明代畫家仇英《臨宋人畫冊》之《村童鬧學圖》這一畫作中便保存了宋代學童用《上大人》進行“描朱”的情形(圖2)⑧黃小峰《孔夫子的鄉下門生:解讀〈村童鬧學圖〉》(《中華遺產》2010年第9期)一文指出:“在仇英的畫中,這位模范生身穿紅衫,手拿毛筆,不以為然地扭頭看著鬧學的同學,桌上的描紅本上端端正正寫著一行字‘上大人孔乙己’,這是唐代以來開始盛行的童蒙讀物的起始句。”,成為宋代已用《上大人》“描朱”的珍貴例證。

圖2 明代仇英《臨宋人畫冊》之《村童鬧學圖》

該《村童鬧學圖》描繪的是宋代一個學堂里村童鬧學的場景。畫中老師書桌右側坐著一位紅衣學童,面前的書桌上依次擺放書、白紙和硯臺,該學童右手握筆,左手壓白紙,似乎在寫著什么。如果仔細觀察的話,就會發現這其實是一張描朱紙,共5行,每行3字。第1行寫的是墨筆“上大人”3字,第2行寫的是墨筆“丘乙”2字,“乙”字下隱約可見朱筆“己”字,第3行隱約可見朱筆“化”字,第4行隱約可見朱筆“十士”2字,第5行較為清晰,是朱筆“爾小生”3字。由此可見,這個學童正在用《上大人》進行“描朱”,已經摹寫了“上大人,丘乙”5字。這張描朱紙上的朱字,究竟是印刷字還是老師所寫,難以判定。這幅畫展示了宋代學童用《上大人》進行“描朱”的具體形態:一張描朱紙上字不宜多,3字1行,與《上大人》3字句的形式契合,學童可在寫完1行后讓手腕得以休息;范字較大,正合宋人王虛中《速成門·小兒寫字法》中所云:“寫字不得惜紙,須令大寫,長后寫得大字。”①陳元靚:《事林廣記》丁集卷上,長澤規矩也編:《和刻本類書集成》第1輯,上海古籍出版社1990年版,第253頁。另外,從畫中可知,老師就在旁邊,案頭右上角的硯臺中有朱色和黑色墨水,可以隨時對學童習字進行矯正和批閱。

宋以后的文獻中出現了很多“摹朱”“描朱”的說法,表明“描朱”成為了主流的習字方法。如南宋晁補之《胡戢秀才效歐陽公集古作琬琰堂》:“長年囊楮況易擲,兒作摹朱婦遮壁。”②陳焯編:《宋元詩會》卷27,《景印文淵閣四庫全書》第1463冊,第408頁。元代蒲道源《閑居叢稿·贈寫字張童子序并詩》:“夫兒童七八歲入小學,執筆摹朱始能成字,唇吻襟袖皆黑,古今天下皆然也。”③蒲道源:《閑居叢稿》卷18,《景印文淵閣四庫全書》第1210冊,第708頁。這兩條資料中的“摹朱”,即同“描朱”,強調了摹寫。元代馬致遠《薦福碑》第一折載:“么篇:則這寒儒,則索村居,教伴哥讀書,牛表描朱,為什么怕去長安應舉。”④馬致遠:《薦福碑》,臧晉叔編:《元曲選》(二),文學古籍刊行社1955年版,第579頁。元代王伯成《貶夜郎》第二折載:“怕我連真帶草,一劃數黑論黃,寫仿描朱。從頭至尾,依本畫葫蘆。”⑤王伯成:《貶夜郎》,徐沁君校點:《新校元刊雜劇三十種》,中華書局1980年版,第448頁。清人張照、梁詩正等《石渠寶笈》載:“否則用墨不精,如小兒學描朱耳。”⑥張照、梁詩正等奉敕撰:《石渠寶笈》卷10,《景印文淵閣四庫全書》第824冊,第286頁。這些資料說明了“描朱”已經成為宋以后學童習字的重要方法。而《上大人》更是成為了通行全國的“描朱”教材。明人葉盛《水東日記·描朱》載:

“上大人丘乙己化三千七十士爾小生八九子佳作仁可知禮也。尚仕由山水,中人坐竹林。王生自有性,平子本留心。王子去求仙,丹成入九天。山中方七日,世上已千年。”已上數語,凡鄉學小童,臨仿字書,皆昉于此,謂之描朱。爾傳我習,幾遍海內,然皆莫知所謂。⑦葉盛撰,魏中平點校:《水東日記》卷10《描朱》,中華書局1980年版,第105-106頁。

據此可知,明代《上大人》和《尚仕由山水》、《王子去求仙》組成了當時學童“描朱”的主要教材,“爾傳我習,幾遍海內”,即便是鄉學村童,亦常用之。

“描朱”在宋以后開始普及的原因,當與印刷術和造紙術的進步有關。宋代雕版印刷術開始普及,不斷發展的印刷業不僅需要大量紙張而且對紙張的質量提出了新的要求,進一步刺激了造紙業的發展,“這一時期所造的紙品質優秀,潔白光滑,吸墨良好,最適合書法繪畫”①錢存訓:《紙和印刷》,李約瑟主編:《中國科學技術史》第5卷“化學及相關技術”第1分冊,科學出版社、上海古籍出版社1990年版,第43頁。。于是,習字教育也開始利用印刷術,把范字刻在印版上,隨用隨印,或者直接印刷成冊,既可直接摹寫,即描朱,也可用白紙覆在上面摹寫,即仿影,使用起來非常便利。明代姚旅《露書·跡篇》載:“莆陳山頭一神宮,因就頹更作,于梁上得宋時歷日及童子仿紙一本,仿書即‘上大人孔乙己’詩。”②姚旅著,劉彥捷點校:《露書》卷7《跡篇》,福建人民出版社2008年版,第176頁。此中的“仿紙”應該就是印好的描朱紙,證明宋代習字教育中已經使用印刷好的《上大人》作“描朱”用。清代黃宗羲《明儒學案·東廓論學書》云:“有疑圣人之功異于始學者,曰:‘王逸少所寫《上大人》,與初填朱模者,一點一直,不能一毫加損。’”③黃宗羲著,沈芝盈點校:《明儒學案》卷16《江右王門學案一·東廓論學書》,中華書局1986年版,第338頁。王逸少即王羲之,但他是不可能寫《上大人》的,這條資料中所載顯然是傳言,但反應出時人對于《上大人》習字的重視。這里的“朱模”就是印好的描朱紙,“填朱模”即“描朱”。

印刷本之外,老師手寫朱字《上大人》的情況亦較為常見。清人張爾岐《蒿庵閑話》載:“近日吾鄉蒙師,為童子描《上大人》,常倒書‘爾小生,八九子’二句,不知其為韻語也。”④張爾岐:《蒿庵閑話》卷2,《筆記小說大觀》第16冊,江蘇廣陵古籍刻印社1983年版,第286頁。這里的蒙師便是手寫朱字,讓學童摹寫。“倒書‘爾小生,八九子’”是說先寫“八九子”,再寫“爾小生”,這可能是因為鄉間蒙師不解《上大人》文義,以致書寫顛倒。清人范寅《越諺》載:“‘上大人,化三千’,童子初就傳,師寫朱書,抱童加膝,把述以墨,此最古。”⑤范寅:《越諺》卷中,婁子匡主編:《國立北京大學中國民俗學會民俗叢書》第4輯第73冊,東方文化供應社1970年版。這里老師是寫好朱字《上大人》后,由于學童年齡小,要把他抱在膝上,手把手教他摹寫。又俞樾《補自述詩》云:“嬌小曾孫愛似珍,憐他涂抹未停勻。晨窗日日磨丹矸,描紙親書《上大人》。”俞樾自注曰:“小兒初學字,以朱字令其以墨筆描寫,謂之描紙。上大人孔一己等二十五字,宋時已有此語,不知所自始。僧寶雖未能書,性喜涂抹,每日為書一紙,令其描寫。”⑥俞樾:《補自述詩》,《清代詩文集匯編》編纂委員會編:《清代詩文集匯編》第685冊,上海古籍出版社2010年版,第149頁。俞樾是晚清著名學者,他的曾孫僧寶便是紅學家、詩人俞平伯先生。俞樾也是書法家,因疼愛曾孫,竟親自磨墨,每天寫《上大人》“描紙”一張,令幼時俞平伯描寫。

民國時期《上大人》“描朱”依舊流行,不過多稱為“描紅”。魯迅《孔乙己》一文中的主人公的綽號,就出自《上大人》描紅紙。其文曰:“因為他姓孔,別人便從描紅紙上的‘上大人孔乙己’這半懂不懂的話里,替他取下一個綽號,叫做孔乙己。”⑦魯迅:《魯迅全集》第1卷《吶喊》,人民文學出版社2005年版,第458頁。這當中的描紅紙應該是印好的習字紙,而鼎鼎有名的“孔乙己”,正是從描紅紙上誕生的。

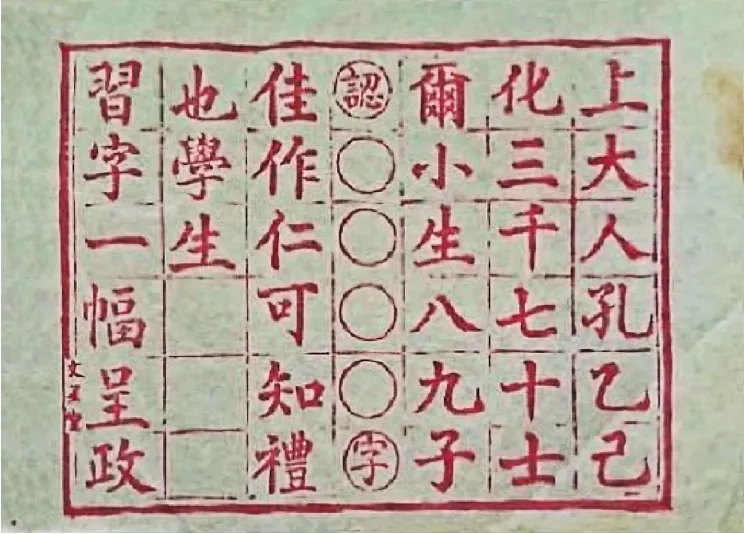

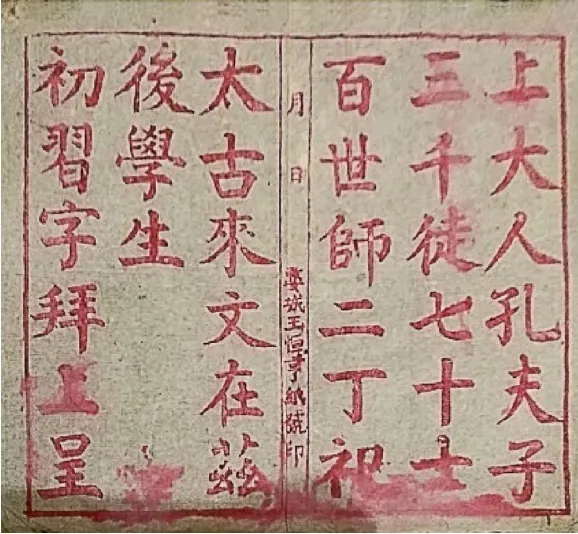

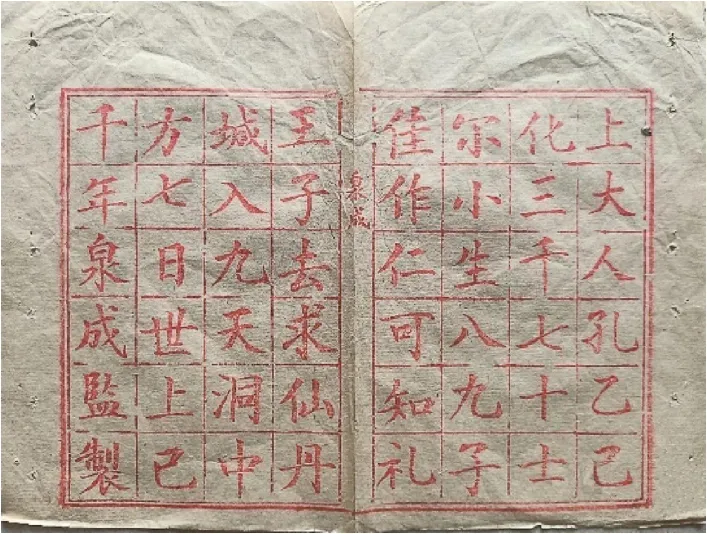

民國時期《上大人》的描紅紙和習字簿現在還有不少留存,內容和形制各有千秋,足見這類描紅紙在當時非常普遍。描紅紙中有傳統25字的《上大人》(圖3),也有一些改編版。如圖4描紅紙的內容是“上大人,孔夫子,三千徒,七十士,百世師,二丁祀,太古來,文在茲。后學生□□□初習字拜上呈”。朱其華《是“孔乙己”,還是“孔乙已”》一文中提到一種描紅紙內容是“上古大人,孔氏一已,化及三千,七十二氏”⑧朱其華:《是“孔乙己”,還是“孔乙已”》,《語文教學通訊》1993年第11期。。這兩種內容都是基于傳統《上大人》文本的改編。還有在《上大人》之后接《王子去求仙》的描紅紙(圖5),說明明代已有的習字教育傳統一直影響到了民國(以下4張圖片源自孔夫子舊書網)。

圖3 《上大人》描紅紙一

圖4 《上大人》描紅紙二

圖5 《上大人》描紅紙三

圖6 《上大人》描紅習字簿

這類描紅紙的印版現在還有留存,成為民國時期《上大人》“描紅”的真實存證。朱鳳玉先生《敦煌寫本蒙書〈上大夫〉研究》一文中介紹了作者在黃山屯溪老街所購得的一塊《上大人》印版和彰化鹿港民俗博物館收藏的印版①朱鳳玉:《敦煌寫本蒙書〈上大夫〉研究》,《第五屆唐代文化學術研討會論文集》,麗文文化事業股份有限公司2001年版,第95頁。。張新朋先生《〈上大人〉與民間戲曲》一文中亦介紹了作者收藏的兩塊《上大人》印版②張新朋:《〈上大人〉與民間戲曲》,《尋根》2019年第4期。。兩文中皆提供了印版的圖片,可供參考。

民國時期流行一種發蒙儀式,其主要內容就是用《上大人》進行“描紅”開筆。當代作家饒平如老先生在《平如美棠——我倆的故事》一書中記錄了自己幼時的發蒙經歷:“我的完整記憶起始于八歲那年,家里為我舉行發蒙的儀式。既然是儀式,首先要揀一個好日子。發蒙那天,凌晨三點左右,傭人就來喊我起床。梳洗好到了廳堂,見那里早已經布置好,正面供奉著孔子牌位,父親和發蒙先生端立在前……書桌上的文房四寶,全都換成簇簇新的。發蒙先生……捉著我的手在書桌前描紅,寫的是‘上大人孔夫子化三千七十士……’我的手被先生攥得很痛,卻在這場面下不敢出聲。按照規矩,發蒙時用的筆和剛剛寫下的字立刻被母親小心地收藏起來。禮畢,客廳的一旁早已備下酒水肴饌……大約過了個把月,大哥便帶著我到離家很近的珠市街小學去報名上課了。”③饒平如:《平如美棠——我倆的故事》,廣西師范大學出版社2014年版,第2-4頁。可見當時富人之家,要在學童正式入學前鄭重舉行發蒙儀式,在孔子牌位前,由發蒙先生手把手帶領學童進行一次《上大人》的“描紅”,代表學童正式拜入孔子門下,之后便可入學。

《上大人》“描朱”在中華人民共和國成立后依然存在。雷實先生《“上大人”描紅本的歷史探尋》一文中載:“1949年前后,一些學校仍然用這樣的描紅本,筆者1950年開始描紅,寫的就是這‘上大人孔乙己’。后來這種描紅本就很快地從現代學校中消失了。但是,我國的澳門,直至上世紀70年代有的學校仍然使用‘上大人’,到了2015年澳門的商店里還有‘上大人’描紅本出售,一般是家長買來讓孩子在家里習字。”①雷實:《“上大人”描紅本的歷史探尋》,《基礎教育課程》2015年第11期。可見現在基本不再用這樣的描紅紙,《上大人》也隨之淡出了人們的視野。但是,《上大人》作為我國優秀傳統文化的一部分,歷史悠久,在今天看來依舊擁有不錯的習字和文化價值,不應該就此埋沒。2015年,雷實先生編著《新撰上大人描紅本》②雷實編著:《新撰上大人描紅本》,河北美術出版社2015年版。,將《上大人》重新拉回了習字教育的舞臺。筆者以為《上大人》的價值還有待于進一步挖掘。

結 論

本文以蒙書《上大人》為中心,探究了唐五代習字方法“順朱”的特點及其傳播,宋以后“描朱”的特點與發展,以及從“順朱”發展到“描朱”的原因。筆者在海野洋平先生的基礎上,以敦煌寫本P.4900(2)《上大夫》為中心展開,認為“順朱”是唐五代時期學童順著范字(朱筆或墨筆)進行反復臨寫的習字方法,重在臨寫,為“觀其形勢而學之”。習字時,先由教授者書寫范字,學童順著臨習,根據學童的能力,每字1行到7行不等,臨習過程中,教授者會選擇部分習字進行矯正說明,然后再讓學童繼續練習。筆者統計了敦煌、吐魯番、和田出土寫本中的“順朱”,暫得寫本總數為52件,說明唐五代習字教育普遍采用“順朱”,而且影響遠及西域地區。根據吐魯番寫本72TAM179:18《尚想黃綺帖》習字,可推知早在武周時期的西州地區已經采用“順朱”。唐五代普遍采用“順朱”,應該與當時紙張較厚,雕版印刷術不普及,不利于“描朱”有關。宋以后,出現了薄且白的紙張,印刷術開始普及,習字可以在印刷好的描朱紙上覆蓋白紙影寫,或者直接在描朱紙上摹寫,更為便利,所以“描朱”逐漸取代“順朱”成為了主要的習字方法。《上大人》一直到民國時期還被用于“描紅”,當時的各類描紅紙和印版到現在還有留存,甚至民國時期還流行一種發蒙儀式,用《上大人》“描紅”作為儀式的主要環節,足見這一蒙書及其“描紅”的深遠影響。