南少林理筋整脊在椎動(dòng)脈型頸椎病患者中的應(yīng)用

林志宏 許鞏固 王和鳴

頸椎動(dòng)脈型頸椎病是臨床中常見(jiàn)的一種頸椎病類型,主要因頸椎退變、頸椎失穩(wěn)及頸部受損等因素導(dǎo)致椎-基底動(dòng)脈供血不足,出現(xiàn)眩暈、頭疼、惡心嘔吐等癥狀,嚴(yán)重影響患者的日常生活及工作。目前臨床中多采用推拿手法進(jìn)行治療,雖在一定程度上可獲得良好效果,但傳統(tǒng)推拿治療過(guò)程中對(duì)穴位及部位的選擇,多賴于醫(yī)者個(gè)人經(jīng)驗(yàn),臨床治療個(gè)體差異性較大,導(dǎo)致部分患者治療效果不甚理想。而相關(guān)研究指出[1],南少林理筋整脊手法在治療頸椎病中具有良好效果,利于患者臨床癥狀的改善,但目前臨床中將其應(yīng)用于椎動(dòng)脈型頸椎病患者血液流變學(xué)中相關(guān)研究較少。筆者作為廈門市第六批中醫(yī)后備人才跟師王和鳴教授,在老師指導(dǎo)下采用南少林理筋整脊手法治療椎動(dòng)脈型頸椎病患者,觀察其臨床癥狀及對(duì)血液流變學(xué)的影響。現(xiàn)總結(jié)如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料選取廈門市同安區(qū)中醫(yī)醫(yī)院2019年1月—2020年1月骨科門診治療的90例椎動(dòng)脈型頸椎病患者為研究對(duì)象,按照隨機(jī)數(shù)字表法將其分為對(duì)照組(45例)和觀察組(45例)。對(duì)照組:男16例,女29例;年齡42~70歲,平均年齡(46.38±5.14)歲;病程最短6周,最長(zhǎng)12年,平均病程(4.34±1.02)年。觀察組:男17例,女28例;年齡42~70歲,平均年齡(45.98±5.08)歲;病程最短4周,最長(zhǎng)11年,平均病程(4.46±1.05)年。2組患者性別、年齡和病程比較,差異無(wú)統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P>0.05),具有可比性。本研究已獲得廈門市同安區(qū)中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)學(xué)倫理委員會(huì)審核批準(zhǔn)。

1.2 診斷標(biāo)準(zhǔn)參照《中醫(yī)病證診斷療效標(biāo)準(zhǔn)》[2]中相關(guān)診斷標(biāo)準(zhǔn):①頸部有慢性勞損,在后頸部觸診檢查,上頸椎或其他椎體未發(fā)生位移,可發(fā)現(xiàn)部分患者相應(yīng)的關(guān)節(jié)囊部腫脹、壓痛;②頭頸部體位變化會(huì)引起眩暈、惡心、頭痛,或視力減退、耳鳴、耳聾、舌活動(dòng)障礙、血壓異常;③位置性眩暈或體位性摔倒,壓頸試驗(yàn)陽(yáng)性;④頸椎正側(cè)雙斜位X線片顯示,頸椎生理弧度變直或側(cè)彎、鉤椎關(guān)節(jié)增生、橫突間距變小、椎間孔狹窄等。

1.3 納入標(biāo)準(zhǔn)均符合上述診斷標(biāo)準(zhǔn);治療期間未接受其他治療方案;無(wú)精神疾病,且具有認(rèn)知能力者;患者均簽署知情同意書。

1.4 排除標(biāo)準(zhǔn)伴有頸椎椎體滑脫、脊髓損傷、脊髓型頸椎病者;合并腫瘤及頸椎結(jié)核病者;伴有骨質(zhì)異常及骨質(zhì)疏松者;依從性較差,未完成本次研究者。

1.5 方法

1.5.1 治療方法對(duì)照組傳統(tǒng)推拿手法,采用常規(guī)手法[3]治療。患者取坐位,術(shù)者站于患者側(cè)后方,先采用按摩、拿捏、點(diǎn)壓、彈撥等手法放松緊張攣縮的肌肉;接用頸項(xiàng)定位旋轉(zhuǎn)扳法,患者頸部放松,術(shù)者將患者頭部像頭頂方向牽引,爾后向本側(cè)旋轉(zhuǎn),當(dāng)接近極限時(shí),再以適度的力量使其繼續(xù)旋轉(zhuǎn)5°~10°,可聞及或觸及輕微關(guān)節(jié)彈響聲,按前方法進(jìn)行另一側(cè)旋扳;最后用放松手法以緩解治療手法引起的疼痛不適感。間隔1 d一次,2周為一個(gè)療程。觀察組給予南少林理筋整脊手法治療,具體如下:患者取仰臥位,保持頭頂與診療床齊平,頭中立位,醫(yī)者馬步站于患者頭前端,雙手叉手于頸部進(jìn)行牽引,醫(yī)者雙手交叉將患者頸部托牢,用食指輕按壓病變頸部節(jié)段,手掌根尺側(cè)部將患者兩側(cè)耳后乳突夾住,將托著頸部雙手緩慢向上托起,保持頸部處于微微后伸狀態(tài),而后進(jìn)行縱向拔伸,力度以保持患者身體不動(dòng)為宜,間隔30 s后再緩緩放松,間歇5 s為1次,在持續(xù)拔伸過(guò)程中可進(jìn)行左右旋轉(zhuǎn)活動(dòng),保持以15°為宜;患者頭部轉(zhuǎn)向健側(cè),醫(yī)者改為弓步將重心移于患側(cè),采用南少林探爪功法,一手拇指按壓患側(cè)頸部出現(xiàn)突出及壓痛的關(guān)節(jié)突上,其余四指微屈將患者下頜部輕撫保持穩(wěn)定;另一手將患者頭部最大限度上托,而后發(fā)力向前、向上各旋轉(zhuǎn)45°。取雙側(cè)斜方肌、提肩胛肌、背肌、項(xiàng)肌及肩胛部等部位用雙手進(jìn)行搓揉,以放松周圍頸部肌肉。1次/d,5次/周,共治療4周。

1.5.2 觀察指標(biāo)①血液流變學(xué):分別抽取患者治療前及治療4周后清晨空腹靜脈血3 ml,檢測(cè)并比較2組血漿黏度、全血低切黏度、全血高切黏度。②頸椎中立位椎動(dòng)脈血流參數(shù):采用經(jīng)顱多普勒超聲檢測(cè)儀檢測(cè)并比較患者治療前及治療4周后頸椎中立位椎動(dòng)脈平均血流速度、舒張末期流速及收縮期最高流速。③中醫(yī)證候積分:參照《中藥新藥臨床研究指導(dǎo)原則》[4]進(jìn)行癥狀評(píng)分,包括:頭暈、惡心嘔吐、視物模糊、偏頭疼及椎旁壓痛等5個(gè)癥狀進(jìn)行評(píng)價(jià),按照嚴(yán)重程度不同將其分為重度、中度、輕度、無(wú)4個(gè)級(jí)別,分別記6、4、2、0分,評(píng)分越高臨床癥狀越嚴(yán)重。

1.5.3 療效判斷標(biāo)準(zhǔn)參照《中醫(yī)病證診斷療效標(biāo)準(zhǔn)》[2]相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)價(jià):顯效:癥狀明顯改善,頸部活動(dòng)不受限,中醫(yī)證候積分減少≥80%;有效:臨床癥狀改善,頸部活動(dòng)略受限,35%≤中醫(yī)證候積分減少<80%;無(wú)效:癥狀未有改善,頸部活動(dòng)受限,中醫(yī)證候積分減少<35%。總有效率=(顯效+有效)例數(shù)/總例數(shù)×100%。

2 結(jié)果

2.1 血液流變學(xué)指標(biāo)治療后,2組血漿黏度、全血低切和高切黏度均低于治療前,且觀察組上述指標(biāo)水平低于對(duì)照組,差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.05)。見(jiàn)表1。

表1 2組頸椎病患者治療前后血液流變學(xué)指標(biāo)對(duì)比 (例,

2.2 頸椎中立位椎動(dòng)脈血流參數(shù)治療后,2組平均血流速度、舒張末期和收縮期最高流速度高于治療前,差異均有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.05);組間治療后觀察組上述3個(gè)指標(biāo)均低于對(duì)照組,差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.05)。見(jiàn)表2。

表2 2組頸椎病患者治療前后頸椎中立位椎動(dòng)脈血流參數(shù)對(duì)比 (例,

2.3 中醫(yī)證候積分治療后,2組中醫(yī)證候積分均高于治療前,差異均有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.05);治療后,觀察組降低更為明顯,差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.05)。見(jiàn)表3。

表3 2組頸椎病患者治療前后中醫(yī)證候積分對(duì)比 (例,

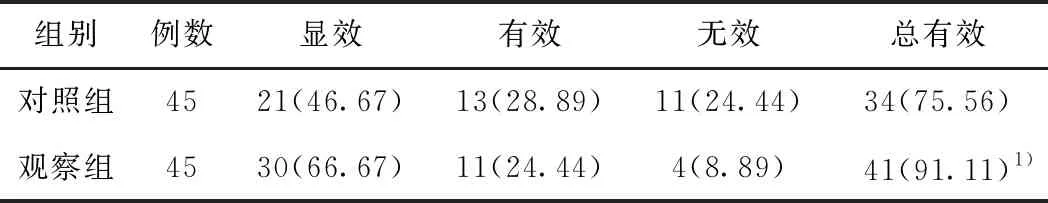

2.4 臨床療效對(duì)照組治療后總有效率為75.56%,觀察組為91.11%,明顯高于對(duì)照組,差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.05)。見(jiàn)表4。

表4 2組頸椎病患者臨床療效對(duì)比 (例,%)

3 討論

目前現(xiàn)代醫(yī)學(xué)對(duì)椎動(dòng)脈型頸椎病患者的具體發(fā)病機(jī)制尚未達(dá)成統(tǒng)一共識(shí),但交感神經(jīng)刺激及機(jī)械性壓迫是目前公認(rèn)的致病因素[5]。而隨著現(xiàn)代醫(yī)學(xué)對(duì)該疾病研究的不斷深入,多數(shù)研究學(xué)者認(rèn)為頸動(dòng)脈型頸椎病發(fā)生主要與頸椎間盤退行性改變、關(guān)節(jié)突及椎體骨質(zhì)增生形成骨刺有關(guān),使椎間隙變窄,將頸椎正常生物力學(xué)平衡打破,加之椎動(dòng)脈的扭曲、壓迫等改變,誘發(fā)頸椎動(dòng)脈供血不足,導(dǎo)致患者在頸部正常旋轉(zhuǎn)屈伸時(shí),增生骨刺附近的交感神經(jīng)纖維興奮性增加,繼而使椎動(dòng)脈出現(xiàn)痙攣,縮小血管內(nèi)徑,致使血液流變學(xué)發(fā)生改變,降低血流流動(dòng)障礙,而出現(xiàn)一系列癥狀及體征[6]。臨床研究發(fā)現(xiàn)[7],椎動(dòng)脈型頸椎病患者椎-基底動(dòng)脈供血不足,血漿黏度、全血低切和高切黏度等血液流變學(xué)指標(biāo)水平與健康人群存在顯著差異,而改變血流動(dòng)力學(xué)狀況,增加椎動(dòng)脈供血量是治療椎動(dòng)脈型頸椎病的關(guān)鍵。

中醫(yī)學(xué)將椎動(dòng)脈型頸椎病歸屬于“痹證”“眩暈”“頭痛”等范疇,認(rèn)為主要病機(jī)為頸部長(zhǎng)期勞損、風(fēng)寒濕邪侵體,而致肝腎內(nèi)損,氣血失和;氣虛則清陽(yáng)不升,瘀血阻滯脈絡(luò),腦絡(luò)、筋骨失養(yǎng),而致頭暈、頭痛等癥。故中醫(yī)治療主張以疏通脈絡(luò)、扶固陽(yáng)氣,促進(jìn)血液循環(huán)為基本治療原則[8]。南少林傷科流派在治療脊柱傷科疾病重視督脈、脊柱功能,凝練出的一套南少林理筋整脊學(xué)術(shù)思想,通過(guò)醫(yī)武貫通及內(nèi)外兼施手法通調(diào)督脈、整復(fù)脊柱、扶固陽(yáng)氣以此達(dá)到治療目的。本研究結(jié)果經(jīng)統(tǒng)計(jì)學(xué)分析,觀察組總有效率高于對(duì)照組,血液流變學(xué)、血流參數(shù)及中醫(yī)證候積分改善也均優(yōu)于對(duì)照組。說(shuō)明椎動(dòng)脈型頸椎病患者給予南少林理筋整脊手法治療,對(duì)比于傳統(tǒng)推拿手法治療更利于改善患者機(jī)體血液流變學(xué)、血液參數(shù)及臨床不適癥狀。究其原因:①治療體位的改變。傳統(tǒng)推拿治療手法采用坐位,不利于此類患者頸部肌肉的放松和投入治療狀態(tài);而南少林理筋整脊手法在治療椎動(dòng)脈型頸椎病所選取的體位為臥位,這與傳統(tǒng)推拿采用坐位比較,在治療過(guò)程中更有利于患者放松頸部肌肉和配合醫(yī)者治療。②醫(yī)者施術(shù)過(guò)程中狀態(tài)的不同。在手法的執(zhí)行過(guò)程中采用馬步和弓步的轉(zhuǎn)化,這就要求醫(yī)者進(jìn)入練功的狀態(tài),凝神靜氣,全神貫注,故而能保證施術(shù)的質(zhì)量,同時(shí)能給患者安全感和儀式感,減少患者緊張情緒,增加配合度。③南少林理筋整脊手法融入武術(shù)巧勁。在手法的選擇上結(jié)合南少林功法主要采用馬步牽引和弓步探爪。在患者臥位的基礎(chǔ)上采用馬步牽引,牽引柔和持久,有利于進(jìn)一步放松患者頸項(xiàng)部筋肉組織;而弓步探爪手法輕巧,充分體現(xiàn)南少林功夫中的巧勁,相較于傳統(tǒng)扳法更為安全有效。南少林理筋整脊手法講究醫(yī)患合作,施術(shù)要求醫(yī)武貫通,通過(guò)體位及馬步牽引充分放松痙攣肌肉及降低肌肉緊張度,而后在通過(guò)弓步探爪整脊手法采用巧勁進(jìn)行整復(fù)錯(cuò)位、通利關(guān)節(jié),緩解患者頸部壓迫,糾正椎間孔大小,緩解頸動(dòng)脈痙攣,促進(jìn)頸部血流速度的改善,繼而改善患者機(jī)體血液流變學(xué)指標(biāo),恢復(fù)椎-基底動(dòng)脈對(duì)腦部的供血,從而起到緩解頸椎及腦部缺血缺氧狀況,繼而改善臨床一系列癥狀。

綜上所述,南少林理筋整脊手法可有效改善椎動(dòng)脈型頸椎病患者血液流變學(xué),促進(jìn)血液微循環(huán),改善患者臨床癥狀,提高臨床治療效果。