實物編程融合STEAM課例對兒童進行計算思維啟蒙的探索

陳 潔,陳 麗

(深圳市華強職業技術學校,廣東深圳,518034)

一、探索背景

(一)計算思維及其重要性

為了順應信息社會對信息人才的需求,培養學生的計算思維能力逐漸成為各國培養未來人才的重要目標之一。“計算思維”這一術語最早由西蒙·派珀特(Seymour Papert)提出,后經周以真教授界定,得到全世界范圍內眾多教育工作者的認同及進一步研究。[1]周以真教授及其合作伙伴將計算思維定義為一種思維過程,這種思維過程有助于確切表達實際問題及其解決方案,這種解決方案的表達形式有利于信息處理設備(通常情況下指計算機)的高效執行。我國《普通高中信息技術課程標準(2017年版2020年修訂)》中明確定義:計算思維是指個體運用計算機科學領域的思想方法,在形成問題解決方案的過程中產生的一系列思維活動。[2]計算思維是信息技術學科核心素養之一,但其作用范圍并不只限于信息技術領域,而是一種可以為大眾應用于其他各領域的思維工具。

綜合新課標和周以真教授對計算思維的定義,我們可以將使用計算思維解決問題的思維過程歸納為:界定問題—抽象特征—分解問題—組合形成問題解決方案—總結過程方法—遷移解決其他問題。其中,關鍵的步驟是抽象特征、分解問題和組合形成問題解決方案。抽象特征可以理解為:從具體事物的多種特征中忽略一些與解決問題無關的特征,保留一些與解決問題相關的特征的思維活動。[3]分解問題是將一個大而復雜的問題分解成一個個適合由計算機進行處理的小問題。組合形成解決問題的方案是將每個小問題的解決方案組合起來,最終形成解決大問題的整體方案。

(二)對兒童進行計算思維啟蒙的可能性

根據發展心理學的信息加工理論,3—7歲學齡前期兒童關于熟悉事件的記憶常常以腳本的方式進行組織,即事件及其發生順序在兒童的記憶中被概括地進行表征。[4]例如,兒童對于“去餐廳吃飯”這件事情的記憶可能是以下幾個步驟:開車去餐廳—點餐—等待—吃飯—結賬—回家。這種記憶過程與計算思維過程中對問題進行分解是一致的。

根據皮亞杰的觀點,學齡前期兒童可以用象征符號表征行為,例如用“汽車”圖像代表真正的汽車,并進一步與“坐車”這個行為相連接。[4]這使得處于這一發展階段的兒童可以使用符號對問題進行描述和表達。

學齡前期兒童的精細運動技能也正在進步:他們能夠將簡單的拼圖拼到一起,能夠將不同形狀的木塊放入相應的孔中。但他們的動作還未達到精確和完美,因而更精細的鼠標定位與點擊操作及鍵盤操作并不適合這個年齡段的兒童。

6—12歲兒童中期的兒童開始具備具體運算思維[4],他們能夠將邏輯運算用于解決與具體的物理事實相關的問題。具體運算思維使兒童能夠理解類似時間與速度之間的關系這樣的概念。同時,這個年齡段的兒童已經可以通過文字對問題進行描述和表達。

6—12歲兒童中期的兒童的精細運動技能進一步發展,已經可以完成在計算機鍵盤上打字、用筆寫字這樣的精細動作。特別是處于這個發展階段后期,即11—12歲的兒童操控物體的能力幾乎與成人無異。

考察這兩個年齡階段兒童的身心發展特征和計算思維的思維過程,我們可以發現,對學齡前期兒童和兒童中期兒童,培養他們的具象問題界定、簡單特征抽象、問題分解、問題解決方案的組合等能力是符合兒童身心發展規律的。

抽象思維是一種高階思維能力,是未來人才培養的重要目標之一。它可以分成不同層次的抽象程度。例如,11—12歲的兒童在理解如自由意志、形式邏輯等高度抽象內容時還會遇到一定困難。因此,我們在挑選交給兒童解決的問題時,需要辨別其抽象程度是否符合兒童身心發展水平。

(三)實物編程在兒童計算思維啟蒙中的作用

編程教育是培養計算思維的重要載體。如今,小學高年級信息技術課程普遍引入圖形化編程教育。然而,學齡前期兒童受精細動作的發展水平制約,尚不能精確完成圖形化編程所必需的鼠標定位及拖拽、鍵盤輸入等動作。處于兒童中期的兒童,雖然理論上精細動作的發展水平足以完成圖形化編程所需要的鼠標和鍵盤操作,但實踐中,兒童個體精細動作發展水平參差不齊,在接受圖形化編程教育時,可能會影響計算思維的訓練效果。

世界衛生組織在2019年提出,為了孩子們的健康,應該限制5歲以下兒童使用電子屏幕;5歲以上兒童使用電子屏幕的時間也應該控制在一定范圍內。因此,教育低齡兒童時應盡量回避電子屏幕的使用是教育界的主流共識和大部分家長的期望。如此一來,常見的在計算機上實現的圖形化編程教育并不適用于學齡前期及剛進入兒童中期的兒童。因此,在盡量減少使用電子屏幕的前提下,我們要通過編程教育培養兒童計算思維,實物編程是較好的解決方案。

實物編程是一種特殊的編程方式,它的交互界面以實物形式出現,讓低、幼齡兒童得以直接將實物編程工具抓握在手中,通過選擇、組合程序積木塊進行程序設計。兒童可以從簡單的編程活動中習得粗淺的編程經驗和運用計算思維解決問題的能力。

通常,實物編程工具的設計符合低幼兒童的精細運動發展水平。各程序模塊均具有體積較大、易于拾取、便于安裝且色彩鮮艷的特點。實物編程具有操作直接,編程簡單,交互性強等特征。因此,使用實物編程對低、幼齡兒童進行計算思維的啟蒙,可以繞開精細動作發展水平對兒童的制約,專注于對兒童思維能力的訓練。部分實物編程模塊如圖1所示。

圖1 5歲兒童手中的實物編程模塊

(四)實物編程與STEAM教育的融合

西蒙·派珀特在他的研究成果中指出:“當我們教兒童使用計算機解決數學問題時,應將兒童的目標從‘解決問題’轉為‘完成項目’,讓兒童‘沉浸于項目當中’。”[5]這種方式能夠讓兒童解決在傳統學校數學教學中看似不可能為該年齡段兒童解決的問題。

基于上述計算思維的思維過程,界定問題這個步驟的存在正是由于先存在一個具體項目。每個項目可以由多個待解決的問題構成。這些問題可以被“解決”,也可以因為“無法解決”而被別的問題替代。但這些問題都從屬于項目,項目優先于問題。

STEAM教育通過跨學科整合科學(science)、技術(technology)、工程(engineering)、人文(rrt)和數學(math)等內容,培養學生運用多學科知識來解決實際問題的能力。不同項目需要用到的學科知識可以各不相同,但都需要綜合多個學科的知識。計算機科學是在數學的基礎上發展起來的,其本身也屬于工程類學科,天然具有T、E、M幾個屬性,故最適合在STEAM教育中扮演“黏合劑”的角色。

我們培養學生的計算思維能力,并不是要將每名學生都培養成信息技術領域的專家,而是要培養學生使用計算思維遷移解決其他領域問題的能力。因此,在STEAM教育中融合計算思維培養符合STEAM教育的目標。

二、實物編程融合STEAM課例

(一)項目情景創設

兒童天生對大自然及其中的各種生物感到好奇。根據動物行為學家卡爾·佛里希對蜜蜂的交流方法的研究,蜜蜂是通過圓圈舞和“8”字形舞蹈來交流蜜源的距離和方位信息的。圓圈舞意味著蜜源離蜂巢較近。“8”字形舞蹈意味著蜜源離蜂巢較遠,蜜蜂需要通過舞蹈與太陽的夾角、舞蹈的速度等將蜜源信息傳達給同伴。

人工模擬蜂群建立自組織群體是人工智能研究的一個分支。[6]我們可以通過在課堂上向兒童展示關于蜜蜂交流情況的紀錄片片段,激發兒童對蜜蜂交流行為的好奇心,引入本課要完成的項目:用實物編程機器人模擬蜜蜂交流行為。

(二)界定問題

接著,教師與兒童一起將模擬蜜蜂的運動路線用上、下、左、右箭頭等符號進行表示,即使用低齡兒童可以理解的符號表達需要解決的問題。

(三)抽象特征

兒童再次仔細觀看蜜蜂交流情況視頻片段并參照前述跑動活動的路線,并在教師的引導下,將蜜蜂的行為抽象為圓圈舞和“8”字形舞蹈。

學齡前期兒童可能存在不認識數字“8”的情況,則可引導兒童將“8”字形軌跡識別為兩個相連的圓形。教師引導學生將圓圈形軌跡和“8”字形軌跡進一步抽象,簡化為正方形軌跡和兩個重疊的正方形軌跡。(一般實物編程機器人都支持直線前進、直線后退、右轉、左轉這四個指令。)

兒童中期的兒童已經有了具體運算思維,并且他們在小學五年級數學課上會學習角度與方位等相關數學基礎知識。因此,可以將圓圈形軌跡和“8”字形軌跡轉為實物編程模塊所支持的不同角度對應的不同多邊形軌跡。例如,實物編程機器人支持旋轉15°指令,則可通過旋轉15°、前進,如此重復24次,對應于24邊形軌跡。

(四)分解問題

我們可以將使用實物編程機器人模擬蜜蜂這個問題分解為對蜜蜂的行為模擬和外形模擬兩個子問題。

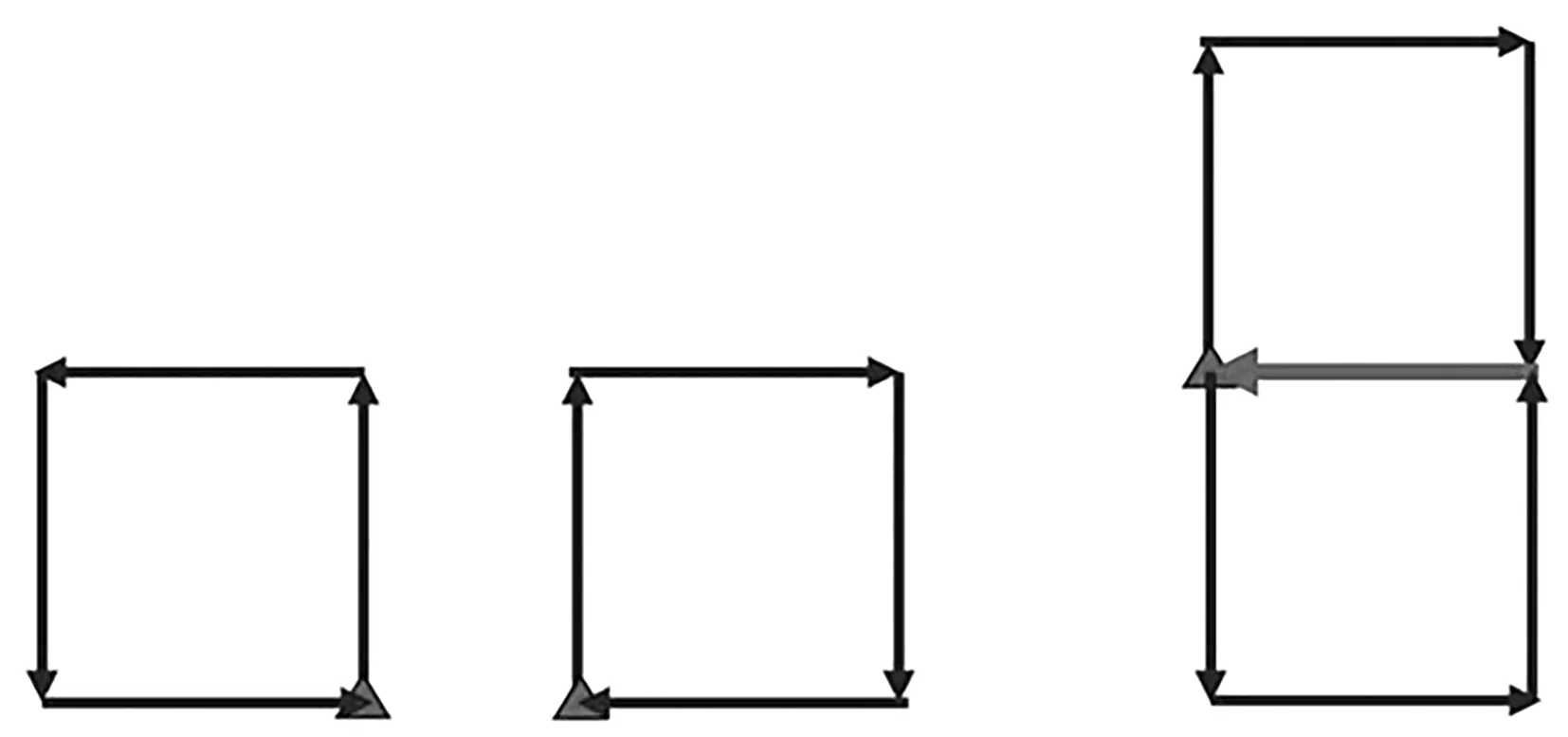

1.對蜜蜂的行為模擬

教師引導學齡前期兒童將正方形軌跡分解為“前進”—“左轉”—“前進”— “左轉”—“前進”— “左轉”—“前進”(圖2),并引導兒童自行得出正方形軌跡的另一種分解方法(“前進”—“右轉”—“前進”— “右轉”—“前進”— “右轉”—“前進”)。

三要積極參與中國—中南半島、孟中印緬經濟走廊建設,創新對外合作模式,找準同各國互利合作的契合點,統籌推進經濟、農業、科技、文化、教育、旅游、金融等合作,讓周邊國家在與云南的合作中實現互利共贏。

圖2 正方形與“8”字形軌跡的拆分

教師可以引導兒童觀察上述軌跡分解方案,發現其中的重復操作,從而將上述運動方案簡化為:“前進—右轉”(重復3次)—“前進”。由于計算機程序在進行處理時,增加一次“右轉”并不會影響最終結果,但可以讓程序流程更簡潔,因此,將運動方案最終確定為:“前進—右轉”(重復4次)。

在對正方形軌跡進行分解的基礎上,教師進一步引導兒童將“8”字形軌跡分解為“前進”—“左轉”—“前進”— “左轉”—“前進”— “左轉”—“前進”— “右轉”—“前進”— “右轉”—“前進”— “右轉”—“前進”。如同正方形軌跡的處理方法,“8”字形軌跡分解方案也可以進一步簡化為“前進”“左轉”和“前進”“右轉”的重復動作。

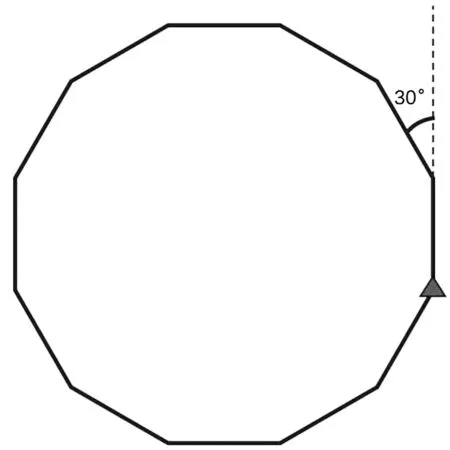

對處于兒童中期的兒童,教師可引導他們將圓圈軌跡分解為“前進”→“左轉30°”(或實物編程機器人支持的其他角度) →“前進”→“左轉30°”……“前進”。兒童可以自行嘗試要重復多少次“前進”,“左轉30°”動作,機器人才能回到起點,形成類圓軌跡(圖3)。通過機器人的運動軌跡,兒童能夠獲得對多邊形更直觀的感受。

圖3 將圓圈軌跡分解為繪制正12邊形

“8”字形軌跡的拆分方案則隨著圓圈軌跡的分解方案改變而改變。某些實物編程機器人支持多種旋轉角度,如15°、45°等,可以引導兒童進一步觀察探究:“在改變機器人單次旋轉角度且不改變機器人單次前進距離的情況下,機器人運動軌跡的大小和形狀、機器人的運行時間有什么變化?”

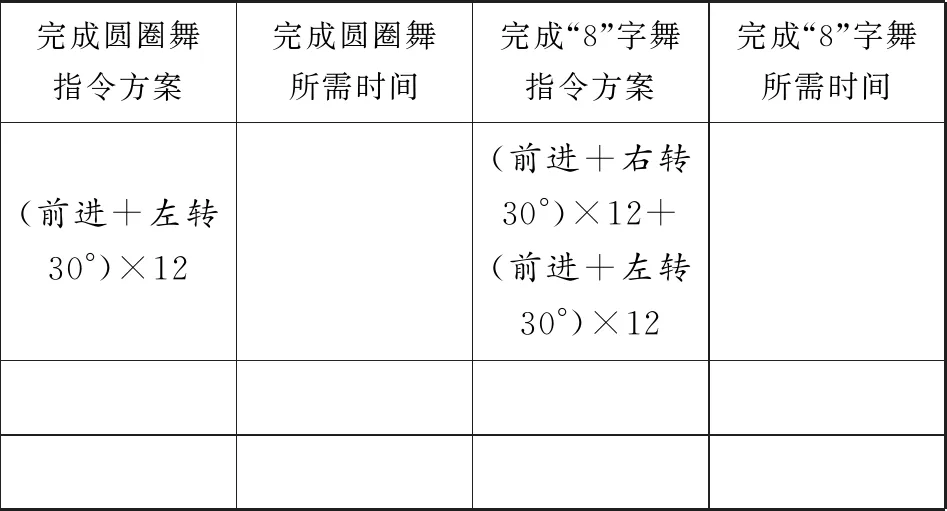

在兒童進行觀察探究并嘗試改變實物編程機器人單次旋轉角度時,教師要引導兒童填寫指令方案記錄表(表1),培養兒童進行科學觀察和記錄的習慣。注意表格中的文字可以由符號代替,以適應兒童的認知發展水平。

表1 指令方案記錄表

在兒童接受情況良好的情況下,教師可以帶領兒童更細致地觀察蜜蜂行為,引導兒童注意蜜蜂擺尾動作,并引導兒童在設計實物編程機器人路線時,自行添加震動功能或蜂鳴功能代表蜜蜂快速擺尾動作。

2.對蜜蜂的外形模擬

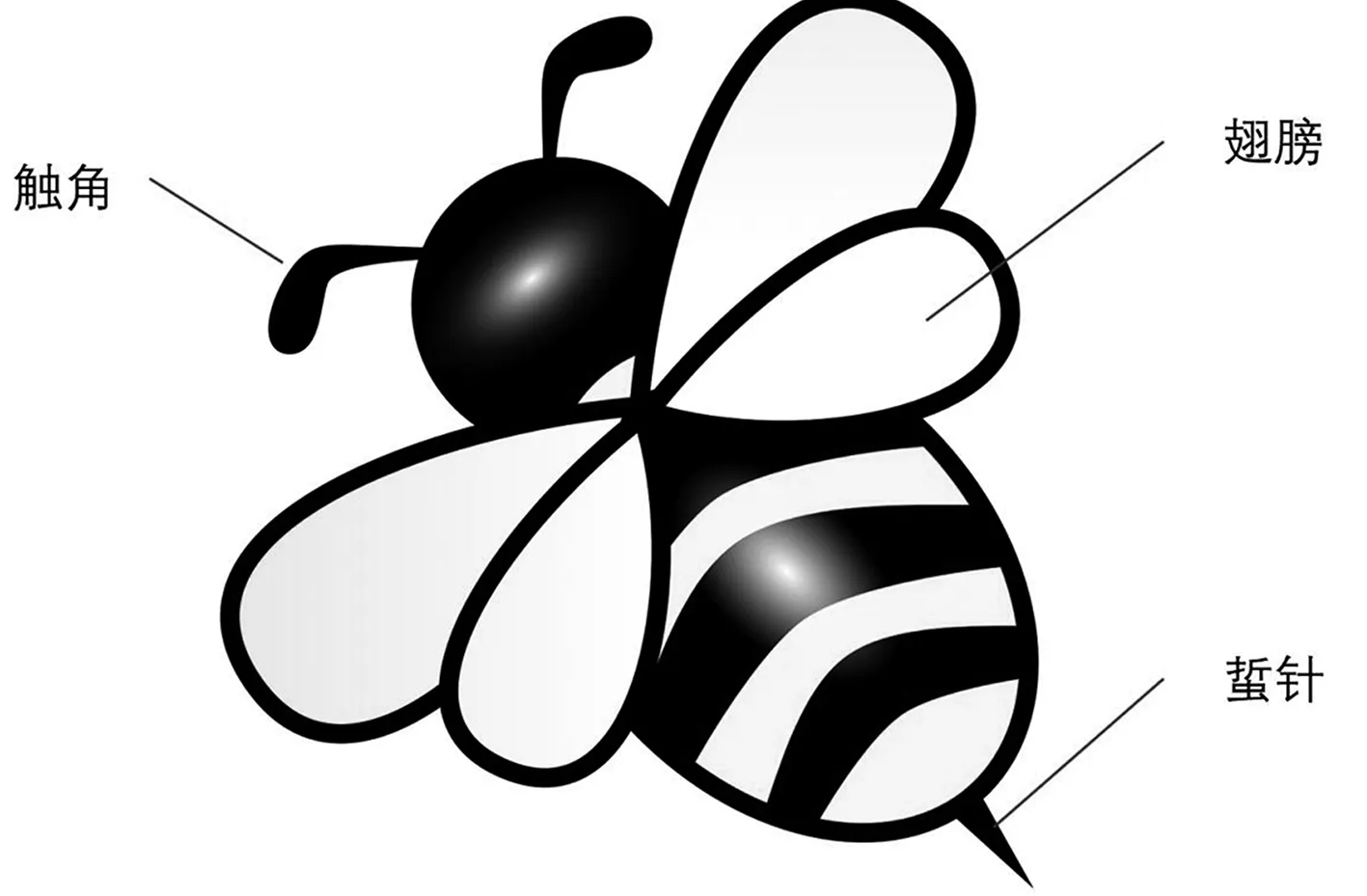

對于學齡前期兒童,可將蜜蜂外形抽象為:觸角、一對翅膀和尾部的蜇針。(圖4)兒童可以自行將蜜蜂圖像繪制于硬卡紙上,或由教師將蜜蜂圖像打印在硬卡紙上,并由兒童將硬卡紙上的蜜蜂粘貼于實物模擬機器人上,模擬蜜蜂的外形。兒童在剪貼的過程中,可以進一步了解并熟悉蜜蜂的特征。

圖4 蜜蜂的身體構造示意

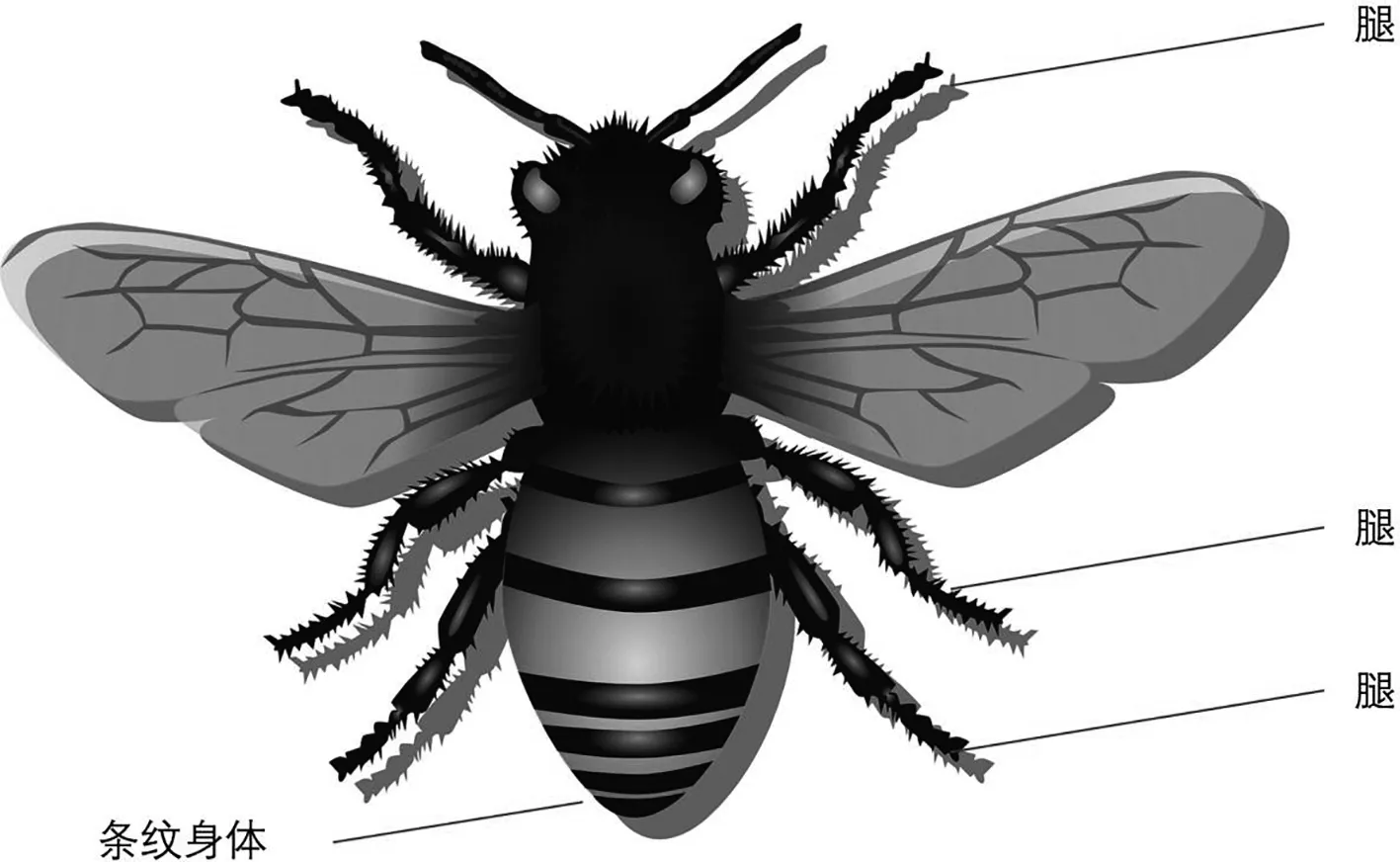

對于處于兒童后期的兒童,可在抽象蜜蜂外形時增加更多細節:如3對足、有條紋的身體等(圖5)。

圖5 較逼真的蜜蜂

(五)組合形成解決問題方案

上文將使用實物機器人模擬蜜蜂這一項目分拆為行為模擬和外觀模擬兩個子問題,然后兒童可分別解決兩個子問題。因此,在解決上述兩個子問題后,教師就要引導兒童將兩個子問題的解決方案合并為一個最終的方案。

可行的合并策略之一是在調試完機器人的動作后,再完成實物機器人的外觀模擬。這種合并策略的優點是在調試機器人的動作時,兒童得以更清晰地觀察機器人行為。

其他的合并策略,如分組完成機器人的外觀模擬和行為模擬等,需要教師根據兒童的具體人數、學習狀態等選擇采用。

(六)總結過程方法

教師引導兒童回顧完成整個項目的過程,進一步加深使用計算思維解決問題的過程給兒童留下的印象。本例中,將對蜜蜂的模擬分為行為模擬和外形模擬兩部分,然后分別對蜜蜂的行為和外形抽取特征。抽取特征的原則是這些行為和外形特征能夠在實物編程機器人上得到實現。兒童在了解需要實現的特征后,再對實編程機器人進行編程,實現相應功能。

(七)遷移解決其他問題

本例中, 將對蜜蜂的模擬拆分為動作模擬和外形模擬兩部分的方法,在很多科學研究領域均可找到類似做法。如在設計人形機器人時,機器人動作和外觀的設計可以由不同的研究團隊完成;又例如,在設計網站時,也可以將其分為后端功能模塊設計和前端交互界面設計兩部分,這兩部分可以由不同的開發人員分別完成。這種分解問題、逐個解決最后加以組合的計算思維思考過程可以遷移解決日常生活中的其他方面。

三、課例中的STEAM要素

本例以生物學科知識,包括蜜蜂的行為和身體結構特征等知識,作為項目的情景導入;通過繪制蜜蜂外形,將藝術與生物科學中的分類學結合起來,將生物學的知識學習轉變為手工作業中的觀察和模仿;通過對蜜蜂行為的模擬,將數學上的角度、正多邊形、方向、圓周角等多個知識點綜合運用;通過對實物編程機器人進行編程,將不同學科知識“黏合”為一個完整的項目;通過項目的實施,直觀地體現了數學概念在日常生活中的運用。

兒童運用自身的知識儲備并學習部分適應自身身心發展水平的知識技能即能完成具體的項目,有助于培養兒童的學習信心、激發兒童的學習興趣。

四、結語

STEAM教育和各學科的核心素養均指向同一個方向——培養未來人才。作為信息技術學科核心素養之一的計算思維可以而且應該成為STEAM教育的有機組成部分。如果把STEAM教育看成一張網,將其中各個部分——科學、技術、工程、藝術和數學有機地交織在一起,則可以把計算思維看成編織這張大網的重要而有效的思維方法之一。送給孩子們一張網,不如教給孩子們織網的方法。實物編程可融合到STEAM教學中,成為各學科知識的“黏合劑”,將各學科知識有機地組織起來,形成綜合的學習項目。