單元視域下的科學教材分析

◇鄒萍萍(山東省:威海市經濟技術開發區教育教學研究中心)

一、單元視域下教材分析內涵

(一)教材分析

淮北師范大學張昆教授指出:所謂教材分析,是指教師將在一段時間內(比如一課時、一單元時段,甚至一個學期時段)要傳授的教學內容分解開來,認識它的每個部分或每個層次的要素及其關聯過程的實質……教材包含廣義的教材(各種紙質印刷教材、視聽電子教材)和狹義的教材(國家免費提供的教科書),本文所說的教材,專指狹義的教材。

(二)單元視域

單元視域是指以一個單元為單位,在這樣的范圍內,對相應的內容進行領會或理解的構架或視野。這個單元可以是教材自然單元,也可以是“大單元”,也就是經驗單元。

(三)單元視域下的教材分析

單元視域下的教材分析是指基于課程標準,深入解讀和剖析同一單元下不同教學內容間的邏輯結構,以幫助教師整體、系統地認識和把握單元教學內容的邏輯關系,為制定教學目標、設計教學評價、實施教學活動奠定基礎,最終實現課程目標。

二、開展單元視域下的科學教材分析的價值

(一)有利于把握“基于課程標準”的精髓

單元是依據課程標準,圍繞主題(專題、問題)或活動等選擇學習材料,并進行結構化組織的學習單位,向上承接課程目標,向下統領單元內的課時目標、活動、作業等。單元教材分析,是課程實施者分解、傳遞和落實課程目標的關鍵一環。

(二)有利于教師見“樹木”更見“森林”

傳統的教材分析往往以課時為單位,忽視課時與課時間的關聯,缺少以單元、主題為單位的結構化研究。單元教材分析,更加強調的是教材內容所體現的目標的整體性、知識的系統性以及分析方法的綜合性等,有利于教師見“樹木”更見“森林”,明白“大處著眼易見人”的道理。

(三)有利于學生經歷完整的學習過程

單元是一個包含了知識、技能和活動的完整的學習系統,唯有進行單元教材分析,才有利于學生在真實的情境中,經歷完整的學習活動,培養結構化的解決問題的思維,進而形成學科核心素養。

三、開展單元視域下的教材分析的方法

單元教材分析,一般需經歷基于“概念確定單元—基于單元分解課標—基于課標確定單元大概念—基于單元大概念梳理單元結構”的路徑。

(一)基于概念確定單元

1.一般流程

通讀教材,初步了解單元內容;再讀教材,厘清領域知識結構;基于教材,提取相應的概念;基于概念,確定單元。

以其中“基于教材,提取相應的概念”“基于概念,確定單元”兩項為例,進行具體方法介紹。

2.基于教材,提取相應的概念

從相應領域中提取單元中每一課所對應的內容標準,先找主要概念,再找具體概念,最后到學段目標,從而完成單元概念框架表。

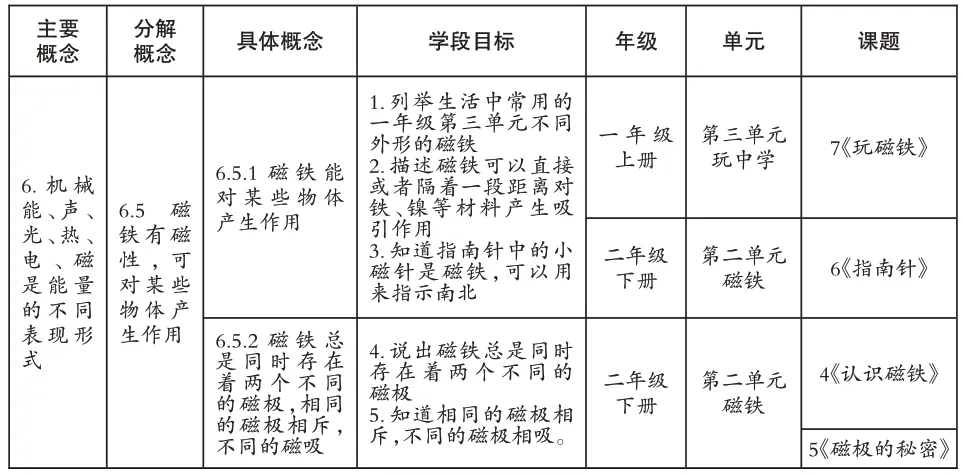

以青島版小學科學二年級下冊“磁鐵”單元為例進行說明:先從課標物質科學領域中提取“磁鐵”單元中每一課所對應的內容標準,找到主要概念6,分解概念6.5,再到具體概念6.5.1、6.5.2,最后到學段目標。完成的單元概念框架表內容如表1。

表1 《磁鐵》單元概念框架表

3.基于概念,確定單元

從單元框架表中的一個具體概念出發,在教材中找課,然后與單元概念框架表中的內容進行對照,綜合考慮具體概念的“完整性”以及概念建構的規律,確定單元。此時確定的單元,如果與教材自然單元內容不符,就需要“增”或“減”,重組單元內容,完成單元屬性表。

以青島版小學科學二年級下冊“磁鐵”單元為例,對“增”這一方法進行說明:首先,從分解概念6.5出發找課,完成單元概念框架表2),與“磁鐵”單元概念框架表(表1)進行對照分析;其次,對分解概念6.5 以及實際的教學效果進行分析,將一上第7課“增”到二下“磁鐵”單元;最后,遵循概念建構規律,繼續找到二下16 課《制作磁懸浮筆架》,補充對磁鐵的“應用”。至此,完成《磁鐵》經驗單元屬性表,如表2、表3。

表2 完成單元概念框架表

圖3 《磁鐵》經驗單元屬性表

(二)基于單元分解課標

基于單元分解課標包含提取并核實四維目標、分解內容標準兩部分內容,下面以其中“分解內容標準”為例,進行說明。

1.分解的原則

拆解、分解與細化。

2.一般流程

拆解“標準”要素;分解或剖析核心概念;分出行為動詞;確定行為條件和表現程度。

3.具體方法

一是按照基本的語法結構,將內容標準拆解為行為動詞和核心概念;二是采用理論意義展開或概念認知展開等方式,對核心概念進行分解或剖析;三是針對行為動詞要具體、明確、可測評的宗旨,對照《國家課程標準學習水平與行為動詞》進行細化;四是針對上述剖析所得的學習結果,結合具體學情和教材,明確實現目標的行為條件、確定表現程度。

以“13.1(3~4 學段)描述一天中在太陽光的照射下,物體影子的變化規律”為例進行說明:一是通過拆解得到行為動詞(描述)和核心概念(一天中在太陽光的照射下,物體影子的變化規律);二是將“物體”分解為“同一物體”與“不同物體”,“變化規律”分解為“長度變化規律”與“位置變化規律”;三是將行為動詞“描述”與《國家課程標準學習水平與行為動詞》進行對照,明確學習水平是“了解”,因“描述”不可測評,因此替換為可觀可測的“說出”;四是補充行為條件為“具體測量”“通過觀察”“小組合作”等,表現程度為“能用自己的話說出”“正確說出”“能從不同角度分析并說出”等。將以上分解結果依次填入內容標準分解框架表中,如表4。

表4 內容標準分解框架表

(三)基于課標提煉單元大概念

1.提煉原則

對具體(分解)概念進行分析。

2.提煉方式

直接使用、對比提取、“優先”選擇。

以其中“‘優先’選擇”為例進行說明:當單元對應的具體(分解)概念涉及同一領域不同內容層級時,本著“層級優先”的原則,優先選擇更上位的具體概念作為單元大概念。

以青島版小學科學三年級上冊“水的三態變化”一經驗單元為例(如表5),這個單元同時對應了物質科學領域具體概念2.1“水在自然狀態下有三種存在狀態”以及分解概念6.3“熱可以改變物質的狀態”中6.3.2 的相應內容。首先,對該領域的知識結構圖進行分析,發現更上位的是“物質世界具有能量”,于是6.3.2 中的具體概念“優先”選作本單元大概念,即加熱和冷卻可以改變某些物質的狀態。

表5 《水的三態變化》單元概念框架表

提煉單元大概念是一項高難度、極為艱巨的專業活動,既要借助教研組團隊的智慧眾籌;又要借助課程專家和學科專家的力量,開展專業化的指導。

(四)基于單元大概念梳理單元結構

1.梳理原則概念+思維。

2.一般流程

縱向梳理單元地位;橫向梳理單元結構;對比分析不同版本的教材;依據技能層級,發展思維能力。

下面以其中“橫向梳理單元結構”“依據技能層級,發展思維能力”兩項為例,進行具體方法介紹。

3.橫向梳理單元結構

對單元教材進行分析,一個核心的環節是橫向梳理出單元內各教學內容間的邏輯關系,便于教師以結構化的思維,引領學生經歷完整的學習過程。教學內容結構一般可分為“總分式”“并列式”“遞進式”及“綜合式”等,梳理后的內容以相應的結構圖進行呈現。

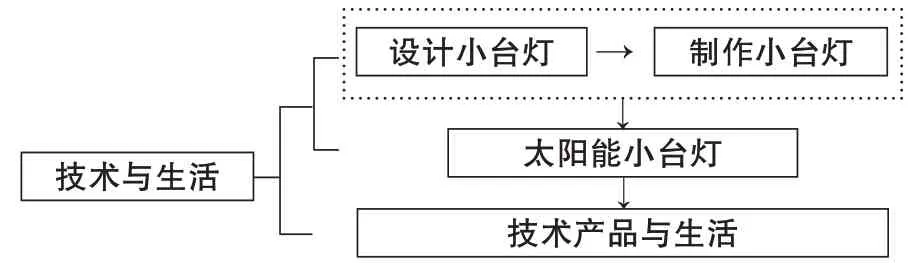

以青島版小學科學四年級上冊“技術與生活”單元為例進行說明。通過對單元教材分析,發現第1課“設計小臺燈”完成的是工程設計中的前兩個步驟——“明確問題”“確定方案”,第2 課“制作小臺燈”完成的是工程設計中的后兩個步驟——“設計制作”“改進完善”,這兩課間是遞進關系;第3 課“太陽能小臺燈”是對前兩課完整工程設計步驟的鞏固與應用,與前兩課間又是遞進關系;“技術產品與生活”的內容是另一個主要概念,由制作小臺燈系列活動深刻理解科技產品給人們生活帶來的變化。這個單元的結構屬于綜合式,如表6。

表6 《技術與生活》單元結構圖

4.依據技能層級,發展思維能力

科學探究能力是以若干探究技能為基礎形成的,青島版小學科學教材1~5年級共涉及26種探究技能。進行單元教材分析時,首先要找到單元主要探究技能,其次,縱向分析探究技能在整個小學階段的進階性發展層級,最后依據層級要求,將探究技能發展為探究能力,最終發展學生的思維能力。

以青島版小學科學一年級下冊第三單元“常見的材料”為例進行說明:分析教材發現,本單元主要探究技能是觀察,然后縱向分析“觀察”技能在整個小學階段的進階性發展層級,明確本單元觀察技能的具體要求,如表7。

表7 觀察技能進階式發展層級

有了探究技能的具體要求,便于明確觀察活動的重點及困難,選擇觀察方法,此時的觀察就不僅僅是一種技能,而是一種觀察能力,一種帶有思維活動參與、能促進學生思維發展的能力。當然,唯有對每一種探究技能,都遵循發展層級進行培養,學生的思維能力才能真正地得以進階式發展。■