預后營養指數對急性肺栓塞患者預后的預測價值*

梁玉靈,王文軍,姚宇

(西南醫科大學附屬醫院 呼吸與危重癥醫學二科,四川 瀘州646099)

肺栓塞是各種栓子阻塞肺動脈或其分支所引起的一系列疾病或臨床綜合征的總稱。肺栓塞臨床發病率為0.4‰~1.0‰[1]。肺栓塞的漏診率、病死率較高,其預后多與肺栓塞的嚴重程度、危險因素及治療有關。若能夠迅速明確地診斷急性肺栓塞并及早進行治療,其病死率將大大降低。因此準確評估肺栓塞危險程度及解除危險因素顯得尤為重要。目前臨床上多采用急性肺栓塞危險分層[2]及肺栓塞嚴重指數(PESI)評分[3]或簡化版(sPESI)評估肺栓塞患者死亡風險。但由于進行危險分層評分復雜,需要進行多種檢查,花費時間長、費用高、檢查風險大或者受醫院條件限制,無法快速評估病情,因此有必要探索一種新的、經濟有效的肺栓塞預后評估工具。白蛋白是人體血清中的主要蛋白質成分,蛋白質營養不良可造成脂代謝紊亂、血液高凝狀態,從而增加血栓栓塞事件的發生率[4]。機體血清白蛋白與急性心肌梗死患者的預后相關[5]。淋巴細胞是血液重要組成部分,參與機體炎癥反應,是免疫應答的核心環節。研究表明,淋巴細胞[6]與肺栓塞的危險程度相關。預后營養指數(prognostic nutritional index, PNI)作為基于患者營養狀態及炎癥狀態的指標,理論上有可能更能反映機體的疾病嚴重程度。PNI 在臨床易于獲得,且可連續檢測。PNI 最初用于評估胃腸道手術患者的營養及免疫狀態。近年來,PNI 在腫瘤、心肌梗死、腦梗死、狼瘡腎炎、手術患者預后判斷中的應用越來越廣泛[7-11],而目前對急性肺栓塞嚴重程度及預后的影響鮮有報道。本研究主要探討PNI 在急性肺栓塞患者中的臨床應用價值,為指導急性肺栓塞患者臨床決策、預后評估提供一種新的預測工具。

1 資料與方法

1.1 研究對象

回顧性收集2013年8月—2019年8月西南醫科大學附屬醫院收治的264 例確診為急性肺栓塞患者的臨床資料。納入標準:所有急性肺栓塞患者均是基于CT 肺動脈造影(CTPA)檢查,符合2018《肺血栓栓塞癥診治與預防指南》 診斷標準[2]。排除標準:①未經CTPA 明確診斷,疑似病例,慢性肺栓塞病例;②惡性腫瘤、風濕免疫病、孕產婦;③入院前有嚴重感染,2 周內使用過免疫抑制劑或激素;④嚴重肝腎功能障礙;⑤入院前輸血、白蛋白等血液制品;⑥存在其他導致血清白蛋白異常的疾病(如腎病綜合征、活動性結核等);⑦資料不全或失訪。基于上述標準,共206 例納入本研究,從入院當天開始隨訪3 個月,主要結局事件為全因死亡,依據3 個月內患者的預后結局分為死亡組48例,存活組158 例,死亡率為23.3%,存活率為76.7%。本研究經醫院醫學倫理委員會批準,所有患者知情并簽署知情同意書。

1.2 觀察指標及檢測方法

人口學資料,如年齡、性別、吸煙史等;既往疾病史,如是否合并糖尿病、高血壓、心臟病、慢性肺病、腦血管意外、外傷手術、臥床制動、栓塞事件等;首次入院24 h 內的靜脈血指標(白細胞、中性粒細胞、淋巴細胞、紅細胞、血紅蛋白、血小板、白蛋白、前白蛋白)、肌酐、PNI。使用邁瑞6800 自動血液分析儀(深圳邁瑞醫療國際股份有限公司)檢測血常規;使用邁瑞BS200 生化分析儀(深圳邁瑞醫療國際股份有限公司)檢測肝腎功能、電解質等。PNI=血清白蛋白(g/L)+5×淋巴細胞數(×109/L)。

1.3 統計學方法

數據分析采用SPSS 22.0 統計軟件。計量資料以均數±標準差(±s)表示,比較用t檢驗;計數資料以例(%)表示,比較用χ2檢驗;影響因素的分析采用Logistic 回歸模型;繪制受試者工作特征(ROC)曲線。P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 一般資料的比較

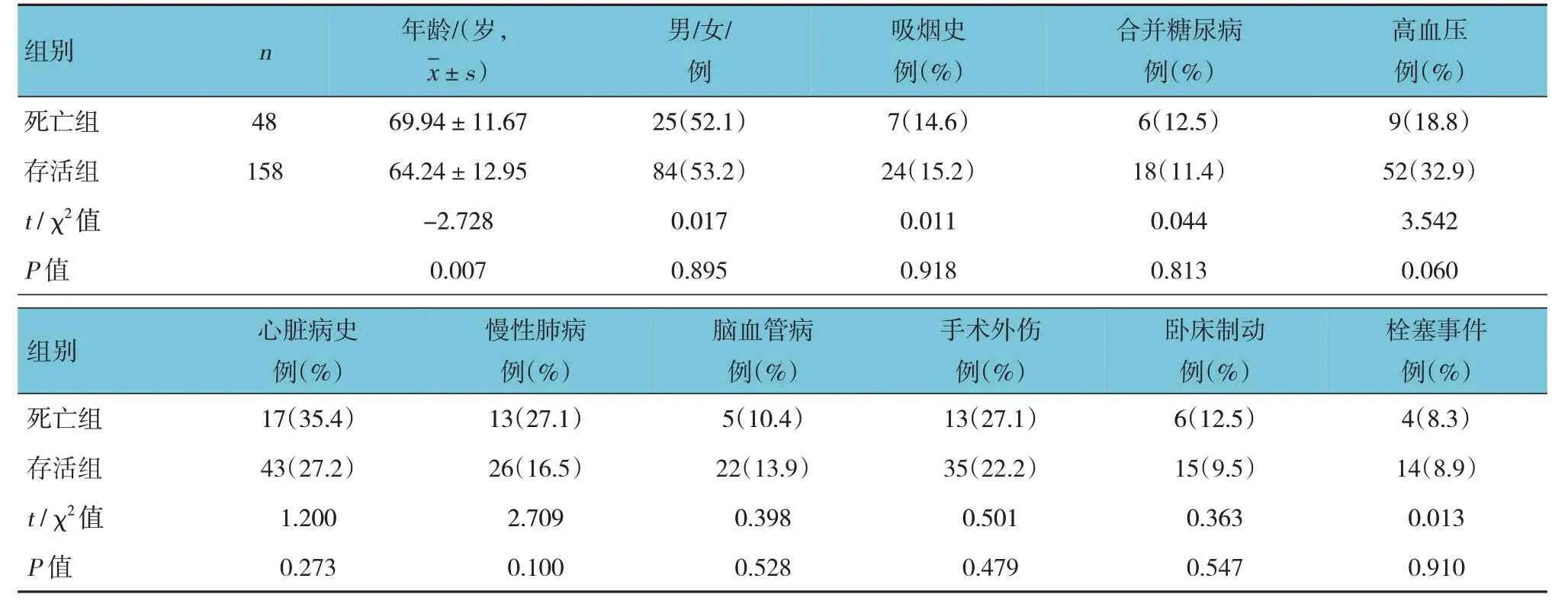

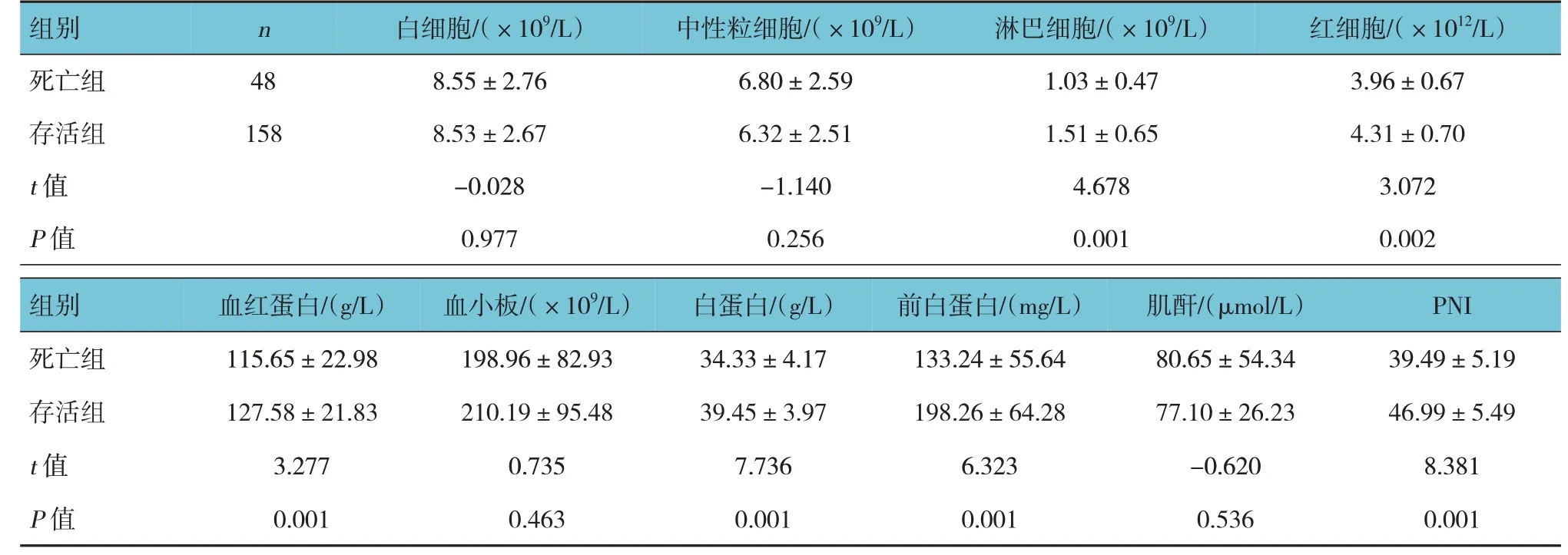

兩組患者年齡比較,差異有統計學意義(P<0.05),存活組小于死亡組;兩組患者性別比較,差異無統計學意義(P>0.05);兩組患者吸煙史、合并糖尿病、高血壓、心臟病史、慢性肺病、腦血管病、手術外傷、臥床制動及栓塞事件發生率比較,差異無統計學意義(P>0.05)(見表1)。兩組患者的淋巴細胞、紅細胞、血紅蛋白、白蛋白、前白蛋白、PNI 比較,差異有統計學意義(P<0.05),存活組高于死亡組(見表2)。

表1 兩組一般資料比較

表2 兩組各血液指標的比較 (±s)

表2 兩組各血液指標的比較 (±s)

P 值0.977 0.256 0.001 0.002組別血紅蛋白/(g/L)血小板/(×109/L) 白蛋白/(g/L)前白蛋白/(mg/L)肌酐/(μmol/L)PNI組別n 白細胞/(×109/L)中性粒細胞/(×109/L)淋巴細胞/(×109/L)紅細胞/(×1012/L)死亡組存活組t 值48 158 8.55±2.76 8.53±2.67-0.028 6.80±2.59 6.32±2.51-1.140 1.03±0.47 1.51±0.65 4.678 3.96±0.67 4.31±0.70 3.072死亡組存活組t 值P 值115.65±22.98 127.58±21.83 3.277 0.001 198.96±82.93 210.19±95.48 0.735 0.463 34.33±4.17 39.45±3.97 7.736 0.001 133.24±55.64 198.26±64.28 6.323 0.001 80.65±54.34 77.10±26.23-0.620 0.536 39.49±5.19 46.99±5.49 8.381 0.001

2.2 急性肺栓塞患者預后的影響因素的二分類多因素Logistic回歸分析

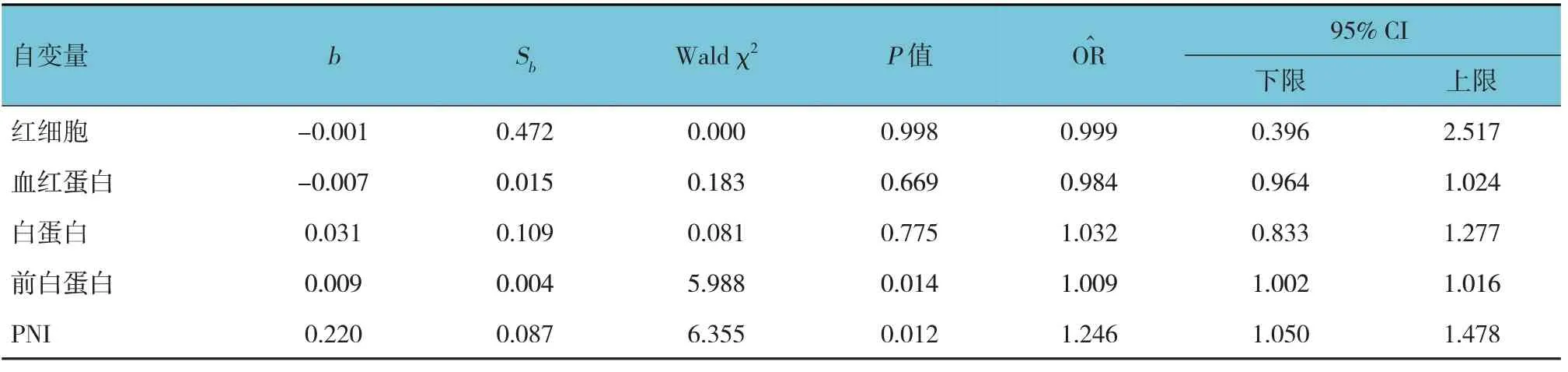

以急性肺栓塞患者預后為因變量,以紅細胞、血紅蛋白、白蛋白、前白蛋白、PNI 為自變量,采用多因素Logistic 回歸分析,結果顯示:前白蛋白[=1.009 (95% CI:1.002,1.016)]和PNI[=1.246(95% CI:1.050,1.478)]為急性肺栓塞患者預后的影響因素,對急性肺栓塞患者起保護作用。見表3。

表3 急性肺栓塞患者預后影響因素的多因素Logistics回歸分析參數

2.3 前白蛋白、PNI及PNI聯合前白蛋白對急性肺栓塞患者預后的預測

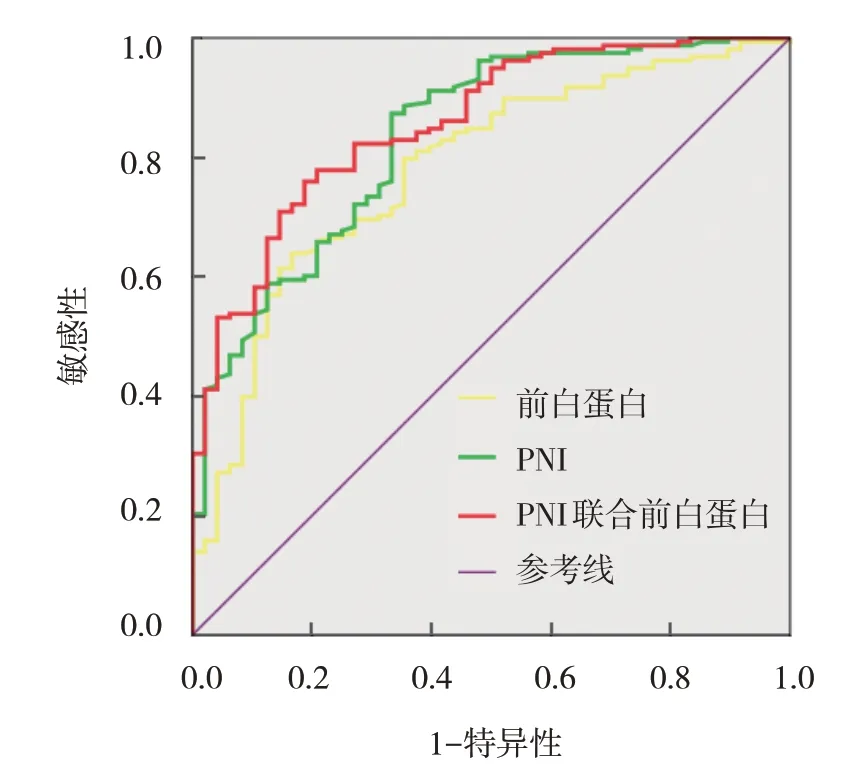

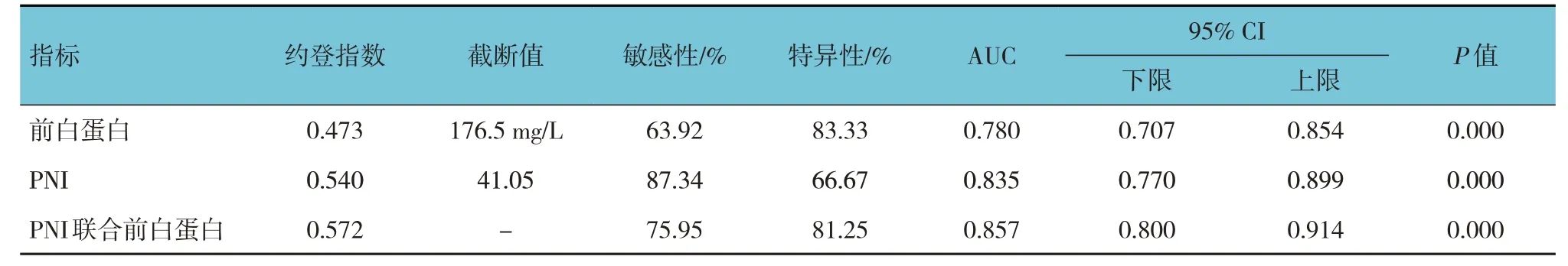

前白蛋白的ROC 曲線下面積(AUC)為0.780(95% CI:0.707,0.854),PNI 的AUC 為0.835(95% CI:0.770,0.899),PNI 聯合前白蛋白的AUC 為0.857(95% CI:0.800,0.914)。前白蛋白的敏感性為63.92%(95% CI:0.566,0.712),特異性為83.33%(95% CI:0.760,0.906);PNI 的敏感性為87.34%(95% CI:0.808,0.938),特異性為66.67%(95% CI:0.602,0.731)。PNI 聯合前白蛋白的敏感性為75.95%(95% CI:0.685,0.824),特異性為81.25%(95%CI:0.679,0.911)。見表4 和圖1。

圖1 PNI、前白蛋白預測急性肺栓塞的ROC曲線

表4 前白蛋白、PNI及PNI聯合前白蛋白的預測結果

3 討論

急性肺栓塞的臨床表現從無癥狀到血流動力學障礙甚至死亡不等。臨床上漏診率、誤診率和病死率均較高。研究表明,急性肺栓塞7 d 全因病死率為1.9%~2.9%,30 d 全因病死率為4.9%~6.6%[12]。近年來相關研究表明,肺栓塞的死亡風險多與危險分層、年齡、機械通氣、合并癥、心臟功能、手術骨折等因素相關[13-15]。2018 版《肺血栓栓塞癥診治與預防指南》將急性肺栓塞分為“高危、中危(中高危、中低危)、低危”,對評估患者疾病的嚴重程度和預后具有重大作用。但該評估分層方法復雜,需要結合心臟彩超、心臟生物學標志物等檢查結果,在某些基層醫院臨床工作中難以順利開展。研究發現,低蛋白血癥[16-17]是影響急性肺栓塞患者預后的重要因素。淋巴細胞計數、中性粒細胞/淋巴細胞比值與急性肺栓塞預后相關[18-19]。

營養不良和免疫力低下往往預示患者預后不佳。PNI 是評估手術患者營養狀況、預測手術風險及進行預后判斷的指標[20]。PNI 是由能夠反映機體營養狀態的白蛋白含量和反映機體免疫功能的淋巴細胞總數計算得出。PNI 早期用于胃腸道圍手術期患者的免疫營養狀況和手術風險評估,現已有學者發現該指數與腫瘤、手術、急性心力衰竭等疾病預后密切相關[21-23]。

與以往研究相似[3],年齡是急性肺栓塞預后的獨立危險因素。本研究中發現存活組和死亡組的淋巴細胞數、紅細胞數、血紅蛋白、白蛋白、前白蛋白、PNI 差異均有統計學意義。結果表明患者的淋巴細胞、紅細胞、血紅蛋白、白蛋白、前白蛋白、PNI 與疾病嚴重程度、預后相關。

本研究將紅細胞、血紅蛋白、白蛋白、前白蛋白、PNI 進行多因素Logistics 回歸分析。Logistics回歸分析結果提示前白蛋白、PNI 的值分別為1.009 和1.246,均>1,提示其為影響急性肺栓塞患者3 個月預后情況的影響因素,隨著前白蛋白及PNI 升高,急性肺栓塞患者3 個月死亡風險降低。上述結果表明急性肺栓塞患者3 個月的死亡風險與前白蛋白及PNI 密切相關。

本研究根據患者3 個月存活情況的ROC 曲線對前白蛋白、PNI 及PNI 聯合前白蛋白進行前瞻性預后分析。結果顯示,獨立前白蛋白的AUC 為0.780,當約登指數最大為0.473 時,截斷值為176.5 mg/L,敏感性為63.92%,特異性為83.33%;獨立PNI 繪制的AUC 為0.835,與HAYIROGLU[24]的研究結果0.790 相近;當約登指數最大為0.540 時,截斷值為41.05,敏感性為87.34%,特異性為66.67%;PNI 聯合前白蛋白的AUC 為0.857,大于獨立PNI 及獨立前白蛋白的曲線下面積,但差異無統計學意義,表示PNI 與前白蛋白聯合不能進一步提高預測準確性。本研究結果提示PNI 對急性肺栓塞患者的預后有較好的預測作用,是評估急性肺栓塞預后的影響因素。當PNI 值>41.05 時,反映患者營養狀態及免疫狀態較好,肺栓塞預后可能較好,病死率較低。

本研究對患者隨訪3 個月,病死率為23.3%,存活率為76.7%,與KEMPNY 等[25]等通過1997年—2015年英國肺栓塞回顧性研究,發現首次急性肺栓塞發作后1 個月、3 個月、6 個月生存率分別為85.0%(95% CI:84.9,85.1),76.9%(95% CI:76.8,77.1)和72.4%(95% CI:72.3,72.5)的報道結果基本一致。考慮其全因病死率高與肺動脈栓塞病死率高峰期發生在初始治療前6 個月內,同時與我國多數患者未接受治療或未正規治療有關。

綜上所述,PNI 可能是急性肺栓塞患者預后的獨立影響因素。但本研究尚存在一些不足,如本研究是一個回顧性研究,未對納入患者進行危險分層,樣本量較少,患者出院后的白蛋白水平未被記錄,同時白蛋白水平不是肺栓塞患者的隨訪指標等。因此有必要在后續的研究中增加樣本含量、收集并隨訪患者出院后的白蛋白水平,同時對患者進行危險分層以驗證此預測工具對不同分層患者預后的預測價值等。以期未來可應用簡單易得的PNI 值加強對肺栓塞患者的危險分層及病情評估,并指導急性肺栓塞臨床治療。