淺談小學數學教學中指導學生解決問題的策略

黃銳媛

【摘要】“授之以魚,不如授之以漁。”

“魚”是目的,“釣魚”是手段,要想學生永遠“有魚吃”,就要教給他“捕魚”的方法。小學數學解決問題教學也如此,與其每天讓學生進行題海戰術,倒不如教給他們解決問題的方法。本文從指導學生解決問題的策略方面展開介紹。

【關鍵詞】小學數學;解決問題;策略;重要性;反思;步驟

學生在解決問題時會出現以下情形:有時面對數學問題不知從何下手;有時明明思路清晰,就是解不出來;有時解題的途中,卻出現了“山窮水盡”等。這就說明教師在解決問題教學中可能更多地去關注“魚”,卻忽略了“漁”。下面,筆者結合自身的教學實踐對指導學生解決問題的策略這一方面提出一些想法。

一、指導學生解決問題的策略的重要性

美國最有趣、最具有影響力的教師雷夫·艾斯奎斯,在他的《第56號教室的奇跡》中有一段話令筆者感觸很深:

老師有時會對解不開題目的學生失去耐性:“動動大腦啊!”動動大腦?這句話到底是什么意思?我還沒見過任何人在聽從這個命令后解決問題的。“自己再看一遍”也是。學生們常會在鼓起勇氣向老師求助,希望老師幫助解決某個問題時聽到這句話。“自己再看一遍”的命令往往讓學生們飽受驚嚇,不敢回答老師說:“喂,這位女士,我已經看了12遍了,就是看不懂才問你啊。我需要幫忙啊!”

在學生的學習過程中,如果教師只習慣給他喂養“魚”,而沒有教會他“漁”,他怎么能自己獨立解決問題呢?在《數學課程標準》解決問題的總體目標中提到:“獲得分析問題和解決問題的一些基本方法,體驗解決問題方法的多樣性,發展創新意識。”這充分體現了解決問題需要相應的策略做支撐。學生只有掌握了一定的解題策略,才會在遇到問題時,找到問題的思考點和突破口,迅速、正確地解題,觸類旁通、舉一反三。因此,在教學中我們要適當指導學生的解題策略,提高他們的解題能力。

二、解決問題的主要策略

策略是學生解題的法寶,一個人的策略應用好壞直接影響著解決問題的過程。解決問題的策略有很多種,下面談談筆者在教學中指導學生解決問題的幾種策略:

1.選擇運算方式

選擇運算方式,意思是利用加、減、乘、除得出正確的答案。相信每位教師在教學中都會遇到這樣的情況:題目是用乘法來解決的,他卻用了加法;或者題目是用除法來解決的,他卻用了乘法等。這歸根到底是學生把加、減、乘、除混淆了,對它們各自的意義還不清楚。要想學生能正確地選擇運算方式,教師一定要先讓學生弄明白加減乘除各自的意義:

加法:知道部分數和另一個部分數,求總數。

減法:知道總數和一個部分數,要求另一個部分數。

乘法:求幾個相同加數的和,也就是求幾個幾是多少。

除法:把一個數平均分成幾份,求每份是多少?或者是把總數每幾個為一份(也就是幾個幾個地分),求可以分成幾份?

然后靈活地去應用。

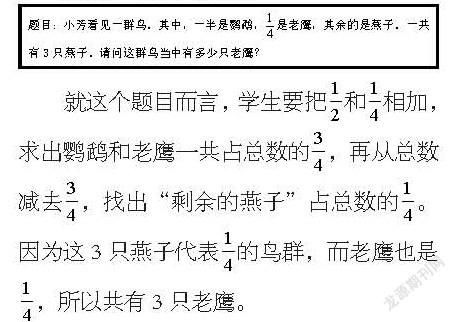

就這個題目而言,學生要把和相加,求出鸚鵡和老鷹一共占總數的,再從總數減去,找出“剩余的燕子”占總數的。因為這3只燕子代表的鳥群,而老鷹也是,所以共有3只老鷹。

2.實際操作

實際操作就是通過學生的剪、割、拼、量等動手操作,對事物進行調整理順,直到發現正確的答案。這個策略在空間與圖形這一個領域用得比較多。

這道題是出現在小學低年級的,由于小學低年級學生的空間觀念較差,筆者會要求他們動手畫一畫、剪一剪、折一折。這樣讓學生通過實際操作,獲得正確答案的同時發展他們的空間觀念。

3.畫圖

這項解題策略比較符合小學生的思維形象性特點。由于小學生的生活經驗和知識缺乏,通過在紙上涂涂畫畫可以幫助他們更快地找到解決問題的思考點。畫圖是解決問題時經常用到的方法,它能直觀地顯示出題目中的意思,有條理地表示數量,便于發現數量之間的關系,從而形成解題的思路。

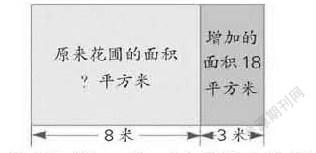

題目具有一定的挑戰性,尤其當只有文字的敘述時,學生往往不能直接看出各個數量之間的關系。因此,他們會產生畫圖的需要。教師并不是要告訴他們怎樣畫,也不是把畫成的圖展現給他們看,而是讓學生在畫圖的活動中學會方法,我們要指導學生根據題目的條件和問題畫圖,如:

這樣的圖能正確、清楚地表達題意,直觀顯示出:小長方形的長=原來長方形的寬。當學生列出式子:18÷3×8=48(平方米)之后,教師讓學生說出“18÷3求的是什么?”再次數形對照,理解列式原理。

4.列舉

這種策略適用于列式比較困難的問題,它是把事情發生的每種可能都進行有序思考,一一羅列,并用某種形式進行整理,從而找到正確答案。

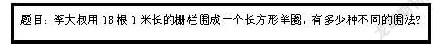

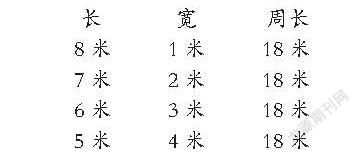

在教學過程中,我們可以先引導學生用小棒擺一擺,通過操作,明確長方形周長是18米,推導出長和寬的和是9米。接著讓學生進行不重復,不遺漏地列舉:

當學生把所有的情況都按一定規律列出來的時候,思路非常清晰,此題就比較容易完整地解答出來了。

5.假設

這種方法適用于解決一些數量關系較為隱蔽的問題。它是根據題中的已知條件或結論,作出某種假設,再根據假設進行推算,對數量上出現的矛盾進行調整,從而找到問題的答案。

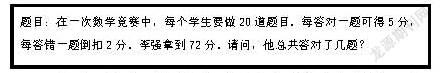

年紀較大的學生會用代數來解題,年紀較小的學生可以用假設法來做。假設一開始猜答對14題好了。14個正確答案可以得到70分,但是6個不正確的答案會讓李強的總分變成58分。答對14題的得分太低了,所以要再假設別的答案,慢慢進行調整,從而找到正確答案。這個策略可以協助學生估算和求數值,也能強化他們的推理能力。

6.逆推法

有些題目正推非常難,而倒過來卻比較容易,這種倒推的策略是從題目的問題和結果入手,根據已知量一步一步進行逆向推理,逐步靠攏已知條件,直到問題解決。

對于這道題,我們必須先整理分析:原有幾張,又搜集35張,送給小圓20張,還剩52張。然后進行逆推:跟小圓要回20張呢?再拿走收集的35張呢?…… 那么就得出:52+20=72(張),72-35=37(張)。

7.替換法

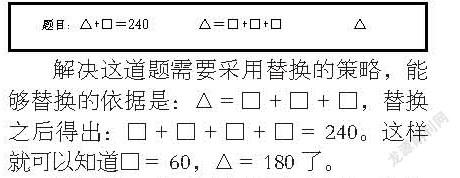

這種方法適用于解決復雜條件關系,沒有直接方法解答的問題,它是用一種相等的數量、數值、方法、思路去替代另一種數量、數值、方法、思路,從而解決問題。

解決這道題需要采用替換的策略,能夠替換的依據是:△=□+□+□,替換之后得出:□+□+□+□=240。這樣就可以知道□=60,△=180了。

俗話說:“解題有法而無定法。”這說明了解題方法的靈活多變。有時一道題是需要多種策略結合才能解決的,以上的幾種解題策略只是筆者平時常用的,如果要想更有效地提高學生的解題能力,還需要學生在解題中不斷地進行反思、積累解題經驗,以此來掌握更多、更具體的解題策略。

三、組織學生回顧與反思,進一步掌握解決問題的策略

回顧與反思是對所經歷的事情進行一個理性的思考,也是學生在篩選并優化解決問題方法,形成策略的一個過程。正所謂:“學而不思則罔。”一味地解題而不勤于反思,學生的解題能力和數學思維難以升華,充其量只是個解題機器,遇到稍有變化的題目就會無所適從了。在教學中,當學生解決完一個問題后,筆者會給他們一些時間,靜下心回顧一下:剛才解決的是一個什么問題?“我”是怎樣解決的?下次再遇到類似的問題時,“我”會怎樣做?等等。如果學生經常反思上述問題,他自然會慢慢形成反思的習慣。這樣,學生做一題就有解這一類題的收獲,何樂而不為呢?

在解決問題的教學中,我們不能一味只是給學生提供“魚”,這不利于學生的長遠發展。我們必須要堅持“授之以魚,不如授之以漁”的方針,授于學生“漁”的技能。這樣,他們不管遇到什么樣的題目時,都能靈活地去解決,在解決問題的領域里展翅高飛。

參考文獻:

[1]教育部.數學課程標準[S].人民教育出版社,2011.

[2]雷夫·艾斯奎斯.第56號教室的奇跡[M].中國城市出版社,2008(7).

[3]左仁江.小學數學解決問題的策略[J].新疆教育,2012(2).

責任編輯? 羅良英