加強校企協同共促大學生創新創業教育*

周杰龍

(廣州工商學院)

在“大眾創業,萬眾創新”背景下,深化高等學校創新創業教育改革勢在必行,提高大學生創新創業能力,不僅是滿足知識經濟對高素質人才的需求,更是應用型教育、職業型教育的使命。無論國內還是國外,產教結合的思想首先是伴隨著職業教育的思想和實踐產生的[1]。隨著高校學生創新創業教育的深入,高校也需要在實踐中根據學生的成長規律,加強與對口企業的合作,落實實踐平臺,在校企協同中提升創新創業教育效果。

當前,高校雙創教育實踐中仍存在一些問題,而這些問題的出現,都會導致難以滿足大學生進行創新創業的現實需要。從整體的角度看,可以分為以下的幾點。首先,創新創業教育實踐體系針對性不足,很難實現學生多元化的實踐需求[2]。其次,實踐平臺很難滿足學生不同階段的實踐需要。最后,實踐教師對實踐指導和服務,出現不足和不配套的問題。此時,高校就需要結合實際情況,加強校企的協同,為學生構建立體化的創新創業教育實踐體系,給予不同程度的教育實踐機會及服務,增強創新創業教育實踐的針對性。

一、校企協同模式下實施創新創業教育的意義

(一)校企協同有助于進一步搭建創新創業服務平臺

隨著大學生數量的逐漸增加,就業的難度也開始逐漸地提升,校企協同發展的方式,可在落實創新創業教育知識的時候,讓學生在做中反饋“教”與“學”的效果,發現不足,提升社會競爭力,找到自主擇業和創業的方式[3]。校企協同模式下,企業可以根據自己的實際情況,為高校提供開放的平臺,加大資源共享,建立電子商務等專業模式,加大政府、企業、行業協會之間的協同發展力度。與當地的企業進行聯盟,一方面是為了促進產業的發展,另外一方面也是為了培養更多的創新創業人才,為以后的可持續發展提供良好的基礎準備。

(二)校企協同有利于進一步培育高素質技能人才

合理地利用高校和企業之間的教育資源和環境才可以建立就業與培養之間的長效機制,為以后的人才發展奠定良好的基礎。應用型本科教育在發展的歷程中,經歷了不斷的創新和改革、借鑒,建立了屬于自己的特色,找到了歷史的新起點。當前,我國也處于從“中國制造”向“中國創造”“中國智造”轉型的歷史時期,不僅需要高素質的人才,還需要保持較高的層次[4]。截止到2021年的年底,企業對高技能人才需求的缺口已經達到了2200萬人。當前,社會對人才的需求并非單向的,而是多維度的,不僅需要適合崗位需要,還需要保持較高的創新能力。此時,校企協同的發展模式就呈現到了大家的視野當中,這種模式可以在實踐、應用、創新型能力培養的基礎上,體現出主體的多樣化,讓創新意識和創新能力的培養形成合力,為以后高素質的人才隊伍,建立良好的基礎準備。

(三)校企協同有益于進一步融合創新創業文化

校企協同推進大學生創新創業教育的方式,不僅符合高等教育的發展需求,也是當前文化的發展需要,可以實現人員、資源等要素之間的互通[5]。企業文化在形成的過程中,不僅需要滿足職業化的發展需要,還需要將職業素養和價值取向等方面的訴求表達出來。也就是說,大學生需要在大環境中,煥發新的競爭力,完成生產力的轉化。高校也需要在學校和企業的雙驅動下,合理地落實多樣化的教學方式,體現企業和職場的文化氛圍,實現學生角色的轉變,可以盡早地融入到職場當中。在高校和企業都保持一致的文化認同時,不僅可以幫助學生樹立較高的價值觀,還可以幫助企業落實創新意識與創業能力,與產業深度融合,符合世界高等教育發展的潮流。

二、校企協同推進“雙創”教育實踐發展

(一)積極構建校內“雙創”教育教學新模式

第一,創新創業教育人才培養的探求。首先,校企協同需要探求一個核心。也就是說,需要在校企合作的基礎上,堅持以人為中心,最大限度提升培養的質量。此外,還需要在大學生的創新創業教育和核心中,讓每一個學生都可以具備自主創業的能力。此種方式,不僅是為了幫助學生塑造創新意識,還是為了提高學生的創業精神,掌握基本的方法。一方面需要保持“實用技能”的實訓價值,另外一方面需要落實“團隊協作”“風險意識”“情緒管控”和“抗擊挫敗”等職業精神,為學生以后進入社會提供良好的基礎準備[6]。

其次,需要保持兩個導向。也就是說,需要在以問題為導向的基礎上,解決自身存在的短板問題,在校企協同的基礎上,使用多元化的教學方式,(講座式課堂、場景式學習、導師制幫扶、創業模擬賽、官方證書、校友活動等),提升學生的實踐能力,落實時代精神,保持創新精神和意識、能力的發展[7]。還需要落實評價的導向性,找到傳統教學方式中存在的不足,促進學生多元化的發展。在創新創業教育中,學生還需要合理地發現和分析問題,有效地解決問題,建立“創新學分”,落實創造性思維、實踐能力、團隊合作表現等方面的主要內容。三個結合,就是需要在校企合作的基礎上,將創新創業教育和大學生的創新創業實踐基地實驗室相互整合起來,滿足雙創的建設需要,提升創新創業大賽的整合力度。例如:高校為了保持來良好的結合性和推動性,建立了青春微視工作室,落實創新創業實踐基地。在“樂帆青年之家”的基礎上,高校與當地的特色企業結合起來,促進了創新創業教育的改革。高校還以團隊的方式,建立了“視圖村”,將青春微視工作室和扶貧工作隊相互結合起來,不僅保持了產業化的發展和扶貧,也以當地的特色農產品為基礎,落實電子商務平臺。打造屬于當地的品牌,建立合理的營銷制度,保持較高的開放性,并且獲得了突破性的銷量。

最后,高校還舉辦了“大學生職業規劃設計大賽暨大學生創業大賽”,將“互聯網 + ”和大學生的創新創業合理地整合起來,并且以技能大賽為基礎,落實不同的獎項[8]。讓學生在實踐中,提高綜合能力,縮小自身與企業之間的距離,提高學生的創新思維,認識到自己還存在哪些不足的地方,合理地評價和優化。

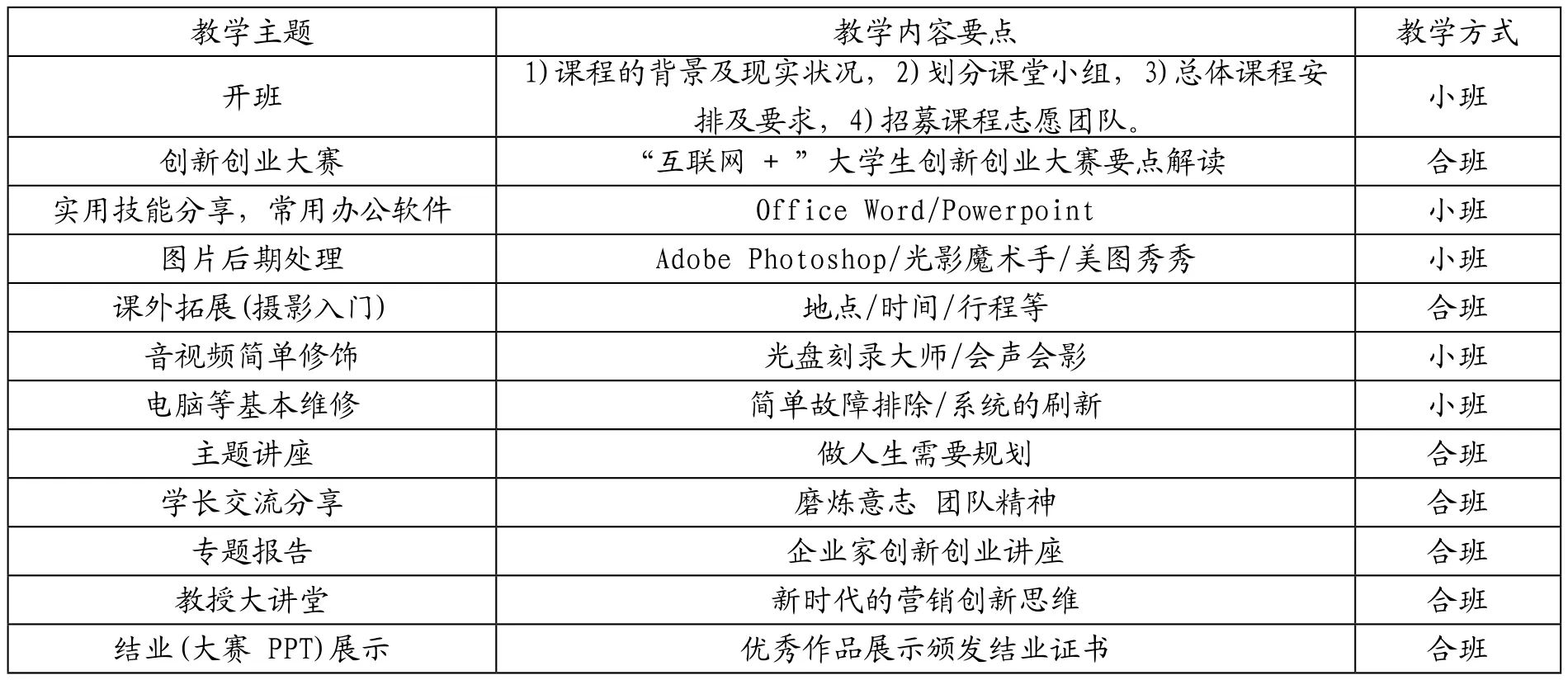

第二,創新創業教育課程設計的落實。從當前的視角看,專業教育和創新創業教育需要在全面的整合中,實現知識的轉化,保持新動能的延伸。也就是說,需要在實踐的積累中,保持學生的全面發展,保持精神上的塑造性,落實人力資本等問題。具體的創新創業課程教學計劃表,參見表1。

表1 創新創業課程教學計劃表

在這里,校企合作的歷程中,需要根據自己的特色性,落實創新創業教育課程的有效設計。在全體成員的基礎上,因材施教,保持專業性,提高實踐性。從另外一個角度看,還需要在大數據的基礎上,找到學生的學習規律,為不同階段的學生量身定制教育資源。在考核的時候,不僅需要分析問題,還需要根據實際解決問題,建立“創新學分”[9]。在使用慕課的時候,需要學生協調課程設計,充分地積累經驗,打造數字移動體系,落實課程體系,打造發展平臺,分享雙創教育的動態信息活動,提高實戰教育經驗。

講座式課堂。此部分是學校和企業相互結合,以實戰課程加大訓練,邀請企業的專家走進課堂,提高課堂教學的針對性。學生在獨特的互動思維下,讓教師和學生、營銷專家之間的距離縮小,增強互動性,提高分享的力度,感知創業的艱辛,找到屬于自己的生存之本。

場景式學習。此部分主要是學校帶領學生到實際的市場創新峰會中拓展視野,加大實踐能力建設。在互動中,體驗特色性的演講,提高“小咖大夢創客沙龍”的交流管理。在“職達校園就業有未來”的基礎上,學校和企業聯合,落實職場模擬面試大賽。在雙創教育中,學生不僅表現較為突出,并且獲得了良好的社會影響力,很多的媒體也紛紛擴大宣傳[10]。

創業模擬賽。此種方式,需要在校企合作的基礎上,以小組的方式,幫助學生參加模擬大賽,并且提升比賽和人工智能等內容的緊密程度。在創業學分和考核的歷程中,邀請大家和企業中的人員加大互動,分享經驗,分析工作技巧。

(二)努力打造校企合作雙創教育實踐新平臺

此時,需要在實踐教育基地、創業示范基地、科技創業實習基地的基礎上,深入地落實實踐活動,培養創新思維,保持創新意識,掌握已有的專業知識,加大創新創業人才的推動作用。學校還需要根據自身的發展需要,保持以學生為本的思維理念,與企業之間保持“資源共享、機制共建、利益共享”的合作機制建設,深化合作,實施產教研的協同發展,提升學生的實踐能力。建立實踐教育基地,建立示范基地和創業孵化基地。與當地的知名企業進行合作,建立校企合作發展平臺,積極投身到營銷實踐戰略當中。知名企業也需要在多個合作項目中,加大資源共享,完善人力資源對接,保持實踐內容的循序漸進性,分階段地將理論知識和創新創業實踐平臺結合起來,加大塑造的力度,保持學生的綜合能力發展。

雙方校企合作協同育人的實踐內容,主要是以企業的實際案例為基礎,落實調查、廣告策劃、推廣、促銷、執行等流程。雙方在真實的實踐中,通過學校組織,擴大互動交流的機會,還可以得到與知名企業合作的機會,保持資源的分享,提高學校的知名度。為教師打造營銷實踐平臺,為學校的學生打造實戰機會。企業的兼職人員擔任就業和業務上的指導,保持與課堂內容的有效對接[11]。就像“6 +1”產業鏈上游的基地,不僅可以讓學生在課堂中,將專業知識和一線的企業整合起來,還可以使用校園招聘會的方式,制定“青藍計劃”,落實重點和難點,形成雙向的選擇,為學生以后進入社會奠定良好的基礎,實現校企雙向的共贏,滿足社會的發展需要。

(三)校企合作雙創實踐的育人成效

從本質上看,在校企協同推進“雙創”教育的實踐中,學校找到了屬于自己的特色發展道路,在協同發展的基礎上,拓展了技能型人才的發展思路,明確了與企業的合作范圍,保持了教學改革發展,優化了專業方面的結構,實現了模式的發展和創新,保持了產業化的深化合作。這在很大的程度上,提升了應用型本科教育的區域服務的力度,并且可以獲得“教育實踐基地”稱號。讓學校和更多的企業開始交流與互動,保持一定的協調性,提高了學校的影響力。之后,學校還會組織相關的學生社團,不僅培養學生合作精神和組織協調能力,還增強學生的創新意識,搭建廣闊的實踐平臺,企業也在比賽的過程中,獲得高度的評價。

在校企合作的過程中,勵志前行,不僅給學生搭建了屬于自己的專業實踐平臺,還保持“不忘初心,砥礪前行”的發展線路,提高了學生的實踐能力和創新思維能力[12]。學生不僅可以以專業的角度,拓展自己的實踐經驗,還可以讓學生在更大的舞臺中,獲得更多可以鍛煉的機會,增強創新創業的發展空間。在實戰發展的流程中,加深思維印象,以校企合作為基礎,保持協同性,促進創新創業教育的落地。此外,學校還可以根據學生需求層次不同,積極對接社會資源,“引進來、走出去”相結合,提供較為全面又具有針對性的教育實踐機會。

三、總結

隨著社會的進步,地方產業轉型升級面臨廣闊空間,呈現出百舸爭流、千帆競發的態勢。科技的日新月異,高校也需要加大自身與企業之間的合作,提高合作機制建設,打造校園載體的深度合作方式。不斷發掘、培養、孵化學生的創新思維和意識,更好地助推大學生提升創新創業能力,并使其成為自身核心競爭力,培養新時代高素質創新性應用型人才,不斷開創創新創業教育工作的新局面。