高鐵建設對產業結構升級影響的實證分析

——以山東省為例

蒲婧

(東南大學經濟管理學院)

隨著《中長期鐵路網規劃》由國務院審議通過,從2004年至今,中國的高速鐵路建設取得了豐碩的成果。至2020年底,中國順利實現了“四縱四橫”的高鐵網絡建設目標。伴隨著“高鐵時代”的到來,區域間原有的地理空間限制被打破,資源與人員的流動性都大大增強,高鐵建設無疑為中國經濟發展營造了重要的積極環境,帶來了全新發展機遇。

當前,中國經濟發展進入“新常態”,呈現出增長速度放緩、發展質量增強的趨勢,產業結構由低端產業為主向以高新技術產業為代表的中高端新興產業邁進。過去中國產業主要集中于勞動密集型產業,存在產業布局混亂、資源配置不合理、自主創新能力有待提高等多方面問題。而高鐵開通大大降低了運輸的時間成本,加快了生產要素的流動,有利于資源的合理配置,正好為解決這些問題提供了有利條件。

山東省人口眾多,地理位置優越,與京津冀區域以及長江經濟帶相鄰,高鐵建設對山東省經濟發展尤為重要。至2017年底,山東省完成了膠濟客專、京滬高鐵、青榮城際和石濟客專四條高鐵路線的建設,全省高速鐵路完成通車1240公里。山東省的高鐵建設在中國具有一定的代表性,具有極大的研究價值,因此本文以山東省為例,探究高鐵建設對產業結構升級的影響。

一、文獻綜述

伴隨著高鐵時代的到來,國內外學者針對高鐵建設可能給經濟發展、產業升級、技術進步等方面帶來的影響展開了大量研究。在高鐵與經濟發展的關系研究方面,國內外學者仍存在一定的爭議。日本學者Nakagawa(2007)認為僅在短期內新干線的建設會對經濟產生正面影響,而在長期則可能對經濟發展產生負面影響[1]。Emilio Ortega等(2012)以西班牙加利西亞高速鐵路為研究對象,結果表明高鐵建設在提高區域可達性的同時能夠有效緩解地區發展不平衡問題[2]。中國大部分學者經研究多得出高鐵建設能夠促進經濟發展的結論,如喬慧(2010)認為高鐵建設提高了地區間的可達性,降低了運輸成本和時間成本,有利于資源的有效配置,進而有利于沿線地區的產業集聚和產業升級[3]。毛琦梁和王菲(2017)研究認為可達性高的地區對自身資源稟賦的依賴程度更低,更有利于這些地區的產業升級[4]。陳豐龍等(2018)就高鐵發展與城鄉居民收入差距的關系展開研究,結果顯示高鐵發展能夠對中國城鄉居民收入差距的縮小產生積極影響[5]。在研究方法方面,莫亞琳等(2018)同樣采用了雙重差分模型,就高鐵建設對廣東、廣西地區經濟發展的影響展開研究,結果發現高鐵建設對區域經濟增長有顯著的積極影響[6]。由過往文獻可知,大部分國內學者關于高鐵建設與經濟發展之間關系的研究多得到正面結論,這可能是由于我國高鐵建設還處在上升階段,有很大完善空間,經濟效應尚未完全釋放。

二、研究設計

(一)模型設定

高鐵建設可以被看作是一項自然試驗,通過雙重差分模型可以測度出該項政策即高鐵開通的實施效果。建立計量模型如(1):

其 中,i代 表 城 市,t代表時間。被解釋變量Yit代表高鐵開通與否對第i個城市在t時期GDP增長率以及產業結構升級的影響。cityi為地區虛擬變量。postt為時間虛擬變量。cityi×postt為地區虛擬變量與時間虛擬變量的交互項,也是核心解釋變量。γ為時間固定效應,μ為城市個體固定效應。ε為殘差項,X為控制變量。

(二)樣本選擇與數據來源

本文選擇的樣本數據包括山東省17個地級市的相關數據,時間跨度為2006年至2017年。在樣本期內,山東省17個地級市中開通了高鐵的城市將作為實驗組,包括濟南、青島、棗莊、煙臺、濟寧、泰安、威海、德州8個城市,而淄博、東營、濰坊、日照、萊蕪、臨沂、聊城、濱州、菏澤9個城市在樣本期內未開通高鐵,故作為對照組。相關數據主要來源于歷年《山東統計年鑒》及《中國城市統計年鑒》。

(三)變量說明

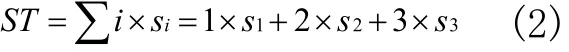

本文中的被解釋變量ST為地區產業結構升級指數,該指數表明了各城市的產業結構升級水平,具體計算過程如(2):

其中,si為城市中第i產業產值在生產總值中的占比。此外還引入人均GDP指標作為被解釋變量,目的是測算高鐵建設對經濟發展水平的影響。

核心解釋變量為高鐵建設指標,用HSR表示。控制變量包括:gov為政府規模,即政府公共財政支出占地區生產總值的比重;inform為信息化程度,即郵電業務總量占地區生產總值的比重;open為對外開放水平,即實際使用外資金額占地區生產總值的比重;human為人力資本水平,即普通高等學校在校學生數與地區年末人口總數的比值;rd為研發投入,即科學技術支出占地方公共財政支出的比值。為削弱異方差的影響,在實證分析過程中對全部指標取對數。以上所有變量的描述統計結果見表1。

表1 變量的描述性統計

三、實證結果分析

(一)高鐵建設對產業結構升級的影響

經檢驗,實驗組與對照組滿足平行趨勢假設。本文采用多期雙重差分模型來對山東省17個地級市的相關數據進行回歸分析,分析結果如表2所示。第(1)列為未加入控制變量的DID估計結果,可以看出,高鐵開通變量的系數在第(1)列中為負,但不顯著。第(2)列為加入相關控制變量后的DID估計結果,可以看出加入控制變量后模型整體擬合優度更好。從回歸結果來看,高鐵開通變量的系數仍為負,且在5%的置信度水平下顯著,由此可以得出高鐵的開通對產業結構指數存在負影響。這可能是因為短期內高鐵開通對不同地區間貨物運輸的影響明顯,而第三產業主要在同一地區內提供服務,故高鐵開通對第二產業的促進作用更明顯,使得回歸結果呈現負相關關系。

表2 高速鐵路開通對產業結構升級和GDP增長率的影響

表3 門檻效應存在性檢驗

(二)高速鐵路對人均GDP的影響

基于雙重差分模型的高鐵建設對經濟發展水平影響的實證結果如表2中第(3)、(4)列所示。表2第(3)列為對于地區人均GDP未加入控制變量的DID估計結果,可以看出,高鐵開通變量的系數為正。第(4)列為加入相關控制變量后的DID估計結果,同樣可以看出,加入控制變量后的擬合程度顯然優于之前。高鐵開通變量的系數為正,由此可以看出高鐵開通對地區人均GDP有一定的正面影響。高鐵開通一方面降低了運輸的時間成本,有利于不同區域間生產要素的流動;另一方面,高鐵運營后能夠大大減少其他運輸方式原有的壓力,為傳統運輸途徑釋放運力空間,進而有利于地區經濟發展。

(三)門檻模型

前文結果顯示,高鐵建設對地區經濟發展有正面影響,但對產業結構升級的影響卻顯著為負,為了進一步探究高鐵建設對產業結構升級的影響及其具體作用機制,本部分將構建面板門檻模型,選取地區人均GDP作為門檻變量,探究高鐵建設對產業結構升級的門檻效應。建立單一門檻模型如下:

上式中,i代表城市,t代表時間。被解釋變量為地區產業結構升級指數,核心解釋變量為高鐵開通變量,為待估計的門檻值,X為控制變量,包含政府規模、信息化水平、人力資本水平、對外開放水平、研發投入等。

為了進行門檻效應分析,選擇地區人均GDP作為門檻變量,并對高鐵開通變量進行處理,在虛擬變量數值基礎上加0.01,避免出現過多0值。地區人均GDP能夠有效衡量一個地區的經濟發展水平,故選擇地區人均GDP作為門檻變量,以探究不同的經濟發展水平下,高鐵建設對產業結構升級的影響是否會變化。

首先進行門檻效應存在性檢驗,結果如表4。可以看出,高鐵建設對產業結構升級的影響存在三重門檻效應。以此為基礎進行門檻效應回歸,結果見表5。

表4 門檻效應模型回歸結果

從表5的回歸結果來看,高鐵建設對產業結構指數的影響會隨著地區經濟發展水平的變化而產生差異,存在基于經濟發展水平的三重門檻效應。可將高鐵建設對產業結構升級的影響分為四個階段:當地區人均GDP處于較低水平時,高鐵建設對產業結構升級具有顯著的負影響;而隨著地區經濟的發展,人均GDP提高到某一門檻值后,高鐵建設對產業結構升級的影響由負轉正,并且隨著經濟發展水平的提升,高鐵建設對產業結構升級的正面影響也將逐步提升,作用愈發明顯。結合上一部分中采用雙重差分模型的實證分析結果,高鐵建設對地區產業結構升級的影響存在這樣的門檻值的原因可能在于經濟發展處于較低水平時,第二產業的發展程度通常也處在較低水平,發展空間較大,而高鐵建設對貨物運輸的影響明顯,在更大程度上助力了第二產業的發展,故高鐵開通對第二產業發展的促進作用更明顯。但隨著經濟發展水平的提升,第二產業的發展空間縮小,高鐵所帶來的生產要素自由流動等正面效應體現到第三產業上,推動了地區產業結構升級。

四、結論及啟示

本文研究結論主要有以下幾點:第一,高鐵建設能夠促進地區經濟發展,對地區人均GDP具有正面影響。第二,從雙重差分模型的實證結果來看,高鐵建設在短期內不利于各地區產業結構的升級。第三,根據門檻效應分析的結果,高鐵建設對產業結構升級存在基于經濟發展水平的三重門檻效應。說明了隨著經濟發展水平上升,高鐵建設對產業結構升級會起到愈發明顯的正面作用。

基于本文的研究結論,提出如下建議:

首先,政府應該借助高鐵開通所帶來的機遇,出臺相應政策支持發展高鐵經濟,同時促進高鐵沿線城市之間的經濟交流與合作,完善基礎設施及相關服務項目。其次,政府應積極調整產業結構布局,注重支持第三產業發展,更好地發揮高鐵對沿線城市產業結構轉型升級的促進作用。最后,要持續性著力推動地區經濟發展,從而使高鐵建設對地區產業結構升級具有正向促進作用,更多地享受高鐵建設為產業結構升級帶來的紅利。