健康中國視角下高校體育教師生活方式與身心健康研究

楊國順

(鄭州西亞斯學院 體育學院,河南 鄭州 451150)

0 引言

2015年10月,中國共產黨第十八屆中央委員會第五次全體會議提出推進健康中國建設。把人民健康放在優先發展的戰略位置,加快推進健康中國建設,多方面保障人民健康是黨和國家的重要戰略[1]。在眾多影響健康的因素中,行為與生活方式占60%,遺傳占15%,醫療占8%,社會因素占10%,生活環境與地理氣候占7%,可以看出,生活方式是影響個體最重要的因素。中國逐步進入了老齡化社會,數據表明人口老齡化可使中國慢性病負擔增加近40%,慢性病患者超過2.6億,由慢性病導致死亡占總死亡人數的86%,疾病負擔占總負擔的70%[2]。健康文明的生活方式可以讓人們獲得享有健康的生命狀態,同時提高個體健康人力資本儲備,進而提高生活質量。

以往對身心健康的研究多集中在體質健康[3-4]、健康促進理論[5-7]、健康服務體系[8-9]和健康促進模型構建[10-11]等方面。這些研究豐富了體質健康促進的理論和實證研究,構建了健康服務有關體系和模型,創新了健康促進管理的理論和模式,為以后的身心健康研究奠定了堅實的理論和實踐基礎。但也存在一定不足:首先從研究對象上多集中在青少年和中老年群體,對高校教師群體研究較少;其次,較少能從社會學的生活方式理論和實踐出發探討人們的身心健康;最后關于生活方式與身心健康的測量和評價定量研究較少,并且不具有權威性和代表性。

高校體育教師是高等教育師資隊伍建設的重要戰略資源,是高校體育專業發展的核心競爭力,是高校體育教育和管理工作可持續發展的決定性力量,他們的道德品質、專業技能、生活方式和身心健康狀況是培養學生體育運動興趣、激發學生體育運動動機、增強學生體育運動信心以及塑造大學生良好人格的重要因素。本研究通過對河南省高校體育教師生活方式和身心健康狀況進行調查分析,旨在探索提高高校體育教師身心健康的途徑,引導高校體育教師樹立健康生活方式觀念,促進健康生活方式形成,遠離傷病困擾,減輕健康中國建設過程中給社會發展帶來的經濟負擔,改善高校體育教師生活質量和生活品質,有助于優化高校體育教師的管理環境,這對營造良好的教育教學環境和教師隊伍的穩定發展具有一定的現實意義。

1 研究對象與方法

1.1 研究對象

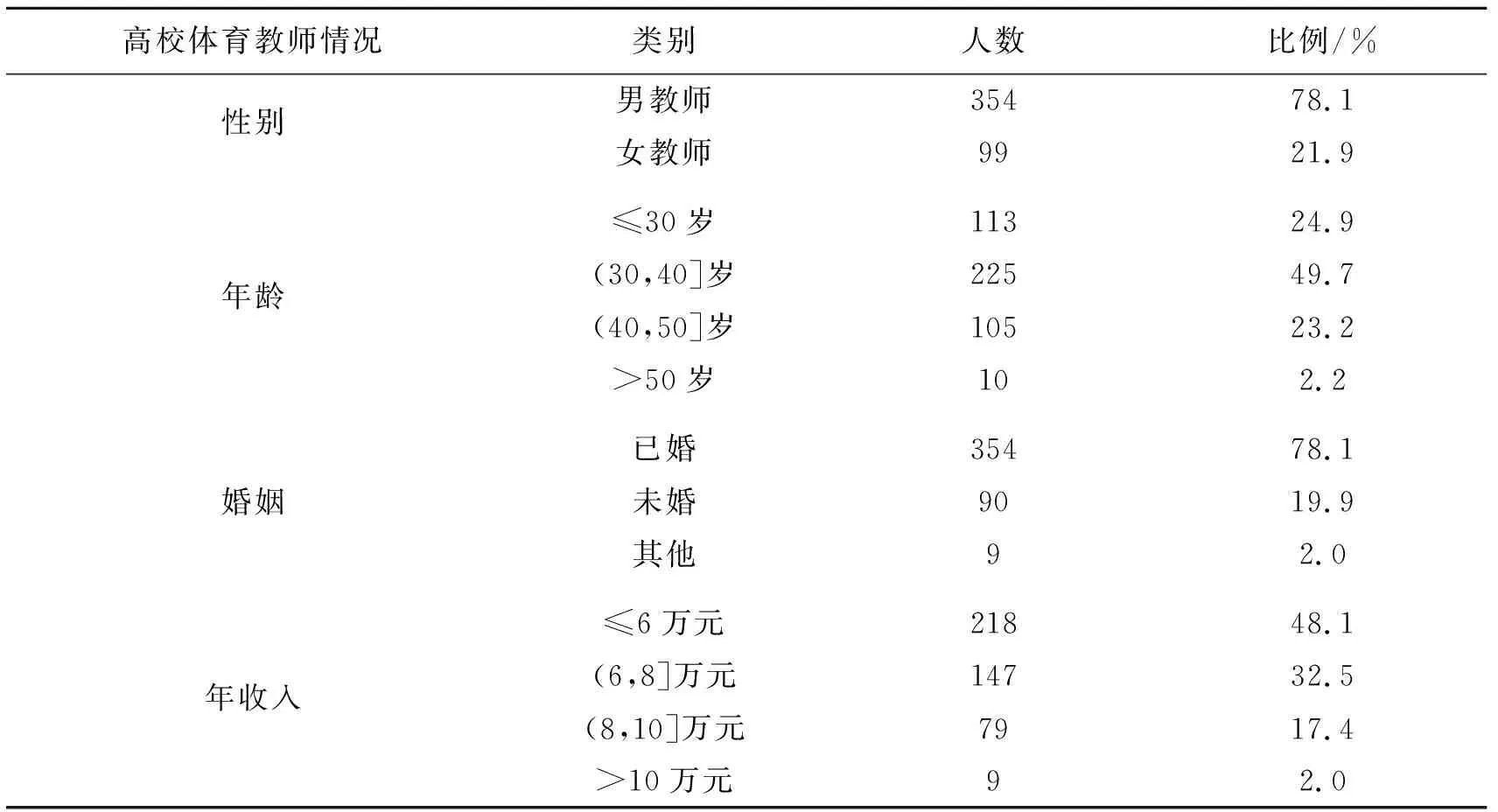

以鄭州大學等10所河南省高校體育教師為調查對象,對他們的生活方式狀況和身心健康進行調查。調查時間為2019年3~4月,在高校體育教師每周教研活動之后,安排本校負責的教師組織相關老師填寫調查問卷,問卷當場填寫,當場回收。高校選擇程序和人數如下:第一步,選取河南省雙一流高校和雙一流學科高校鄭州大學和河南大學,每所高校抽取30名體育教師,共60名;第二步,選取河南省原來保留的本科的高校洛陽師范學院、南陽師范學院等3所高校和2000年晉升本科高校商丘師范學院、周口師范學院等3所高校,每所高校抽取50名,共300名;第三步,選取民辦本科高校鄭州西亞斯學院等2所高校,每所高校抽取40名體育教師,共80名;考慮調查樣本的全面性,另外抽取高職體育教師60名作為補充,問卷調查共500名體育教師,其中收回問卷477份,剔除無效問卷得到有效問卷453份,有效回收率90.6%。體育教師基本情況見表1。

表1 高校體育教師基本情況Tab.1 Basic situation of physical education teachers in colleges and universities

1.2 研究方法

1.2.1 文獻資料法

以高校教師、身心健康、生活方式等為主題在中國知網等國內外數據庫查找2000年以來的期刊和碩博論文,為本研究的順利進行提供翔實的文獻資料。

1.2.2 問卷調查法

采用西南大學符明秋教授[12]設計的《生活方式調查問卷》調查高校體育教師的生活方式狀況。該問卷包括8個分量表,分別是健康觀念、藥物和煙酒使用、工作與睡眠、生活滿意度、飲食狀況、人際關系、衛生習慣和應激控制,該問卷共65個條目,其中反向計分條目14個,采用5級計分制,得分越高,表明個體生活方式越好。本次調查問卷克隆巴赫α系數為0.872,表明本次測驗信度良好,每個分量表效標效度在0.674~0.923之間,表明問卷效度較高。

高校教師身心健康狀況采用許軍教授課題組在國家自然科學基金項目中的《自測健康評定量表》[13],該量表由3個分量表10個維度48個條目構成,包括生理健康、心理健康、社會健康三個分量表以及日常生活功能和身體活動功能、身體癥狀與器官功能等10個維度,分數越高,身心健康越好。本次調查克隆巴赫α系數為0.931,其他分量表的克隆巴赫α系數分別為0.827、0.882、0.812,表明本次測驗有較高的信度和效度。

1.2.3 訪談法

對鄭州大學、洛陽師院、商丘學院等部分高校體育教師進行訪談,內容涉及高校體育教師生活方式與健康理念和健康素養等方面,為統計分析積累實證資料。

1.2.4 數理統計法

利用SPSS 22.0對數據進行分析,具體包括描述性統計、單因子方差分析、相關和回歸分析等。

2 結果與分析

2.1 高校體育教師身心健康狀況

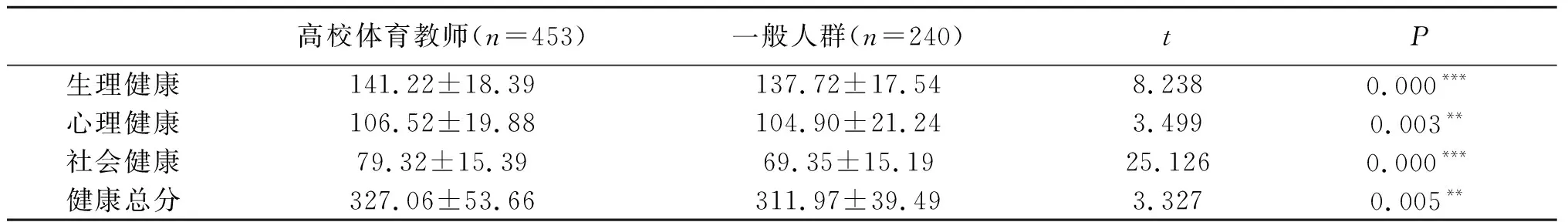

2.1.1 高校體育教師身心健康與一般人群比較

從表2可知,高校體育教師在生理健康等分量表得分以及身心健康測試總分都高于一般人群(本研究中的“一般人群”為許軍教授課題組在國家自然科學基金項目中測驗的一般人群,作為對高校體育教師的測量與評價的對比),其中生理健康和社會健康分量表具有較高顯著性差異(P<0.001)。

表2 高校體育教師健康狀況與一般人群比較Tab.2 Comparison of health status of college physical education teachers and general population

2.1.2 高校體育教師身心健康的人口統計學差異

由表3可知,高校男女體育教師在各個分量表得分以及總分方面不存在顯著性差異,但高校男體育教師在生理健康、社會健康分量表得分都高于女體育教師,在心理健康分量表得分和自測健康總分均低于女體育教師。

1)年齡方面。高校體育教師不同年齡段自測健康在生理健康等三個分量表和總分方面存在較高顯著性差異(P=0.000)。小于等于30歲年齡段的生理健康得分最高,但(40,50]歲年齡段的心理健康和社會適應得分均高于其他年齡群體,自測健康總分得分較高的集中在(30,40]歲年齡段和(40,50]歲年齡段,健康總分最低的群體是50歲以上年齡段。

2)婚姻方面。高校體育教師不同婚姻狀況在生理健康等分量表以及健康總分方面存在很高顯著性差異(P=0.000)。未婚體育教師的生理健康得分明顯高于已婚體育教師;已婚體育教師的心理健康和社會健康得分以及健康總分明顯高于未婚體育教師。離異體育教師樣本較少,再加上社會、環境家庭等原因問卷數據有所偏差,不作為比較對象。

3)年收入方面。高校體育教師年收入與自測健康在生理健康和社會健康分量表得分存在較高的顯著性差異,在心理健康分量表得分不存在顯著性差異,自測健康總分得分較高群體集中在年收入(6,8]萬元和年收入(8,10]萬元兩個群體。

2.1.3 高校體育教師自測健康狀況的因子分析

采用SPSS 22.0對本次調查數據進行統計,KMO值為0.921,可以做因子分析,巴特利球形檢驗χ2值為19 335.28(自由度為456),存在較高顯著性(P<0.001),適合因子分析。

自測健康的11個維度貢獻率為69.28%,抽取其中載荷值較大因子有3個。身體活動和日常生活功能為首要因子,特征值為12.798,貢獻率為27.88%;認知功能和角色活動與社會適應為第二因子,特征值為2.696,貢獻率為6.02%;心理癥狀與負性情緒和心理癥狀為第三因子,特征值為2.396,貢獻率為5.27%。提示高校教師的身心健康中,身體活動和日常生活是首要因素,其次為心理健康,分別解釋了總方差的27.88%和6.02%,可以看出,健康的心理狀態對高校體育教師比較重要。

2.2 高校體育教師生活方式狀況

2.2.1 高校體育教師生活方式的人口統計學差異

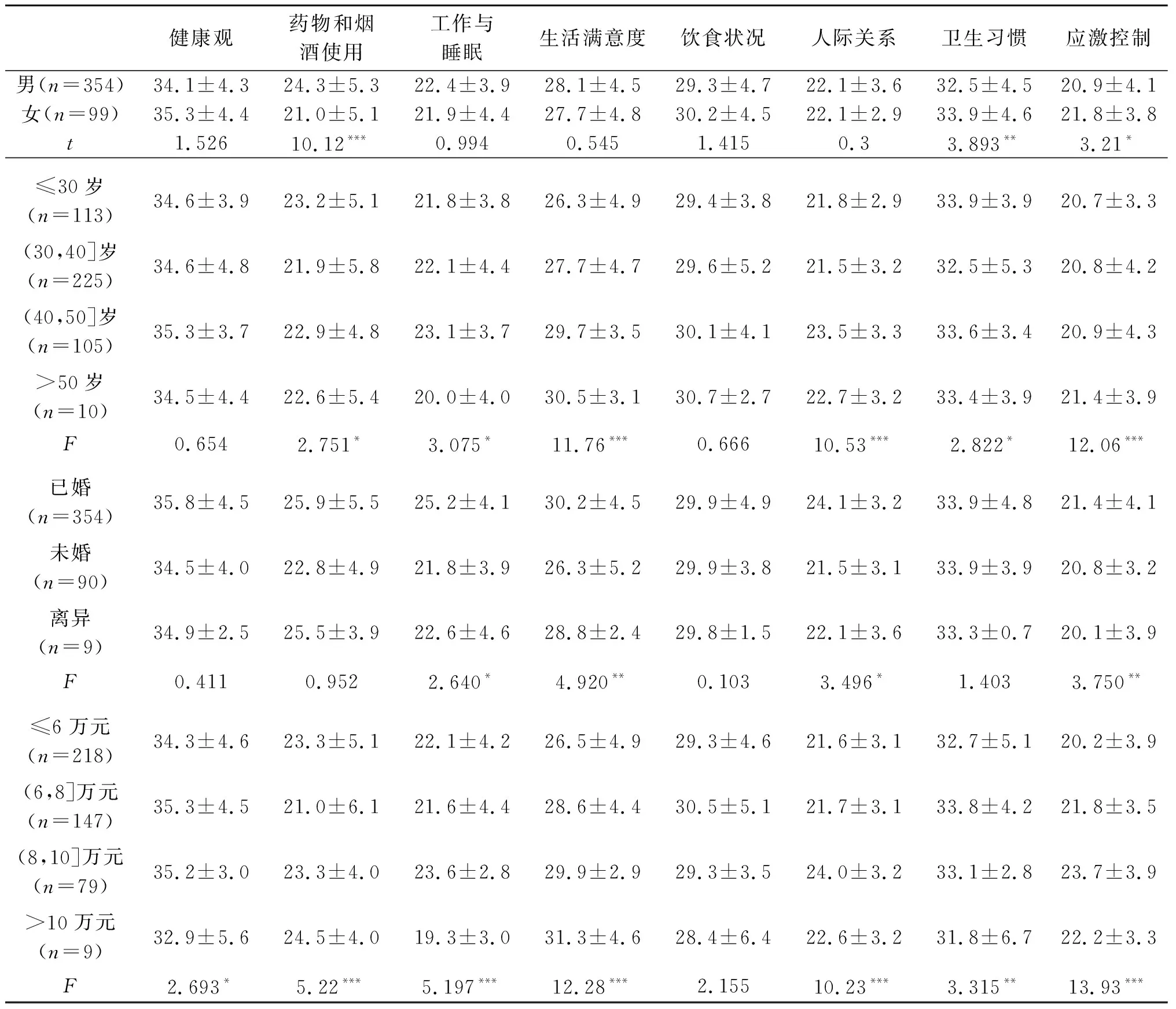

高校體育教師生活方式的人口統計學差異如表4所示。

1)性別方面。高校男女體育教師在藥物和煙酒使用、衛生習慣和應激控制方面存在較高的顯著性差異(P<0.01),其他方面沒有顯著性差異。

2)年齡方面。除健康觀和飲食狀況方面沒有差異,不同年齡群體在藥物和煙酒使用、工作與睡眠、生活滿意度、飲食狀況、人際關系、衛生習慣和應激控制方面都存在顯著性差異(P<0.05)。健康觀、工作與睡眠和人際關系較好群體都是(40,50]歲年齡段,生活滿意度、飲食狀況和應激控制較好群體是50歲以上年齡群體。

3)婚姻方面。已婚高校體育教師在工作與睡眠、生活滿意度、人際關系和應激控制因子方面高于其他群體,他們之間存在顯著性差異(P<0.05)。

4)年收入方面。除飲食狀況方面不存在顯著性差異外,不同收入群體在其他方面都存在較高的顯著性差異(P<0.001)。從表4中可以看出,年收入10萬元以上的高收入群體生活滿意度較高,健康觀、飲食狀況、衛生習慣較好群體是年收入(6,8]萬元群體,工作與睡眠、人際關系和應激控制較好的是年收入(8,10]萬元群體。

表4 高校體育教師生活方式的人口統計學差異

2.2.2 高校體育教師生活方式的因子分析

經SPSS 22.0統計軟件對高校體育教師生活方式評定量表進行分析,KMO統計量為0.893,最小公因子系數為0.674。此外,從巴特利球形檢驗χ2值為1 455.413(自由度為456),存在顯著性(P=0.000),可以做因子分析。

包括健康觀在內的8組因子,累積貢獻率75.85%,抽取其中載荷值較大因子有3個。第一個因子為健康觀念,特征值為2.380,貢獻率為40.06%;第二個因子為藥物煙酒與工作、睡眠,特征值為1.929,貢獻率為21.05%;第三個因子為生活滿意程度,特征值為1.759,貢獻率為14.75%。其中第一個因子解釋了全部方差的40.06%,說明在高校體育教師的生活方式中,對健康觀念的認識是影響高校體育教師生活方式的重要因素,其次是煙酒藥與工作、睡眠,再次是生活滿意程度。可見健康觀念影響和決定著高校教師的生活方式。

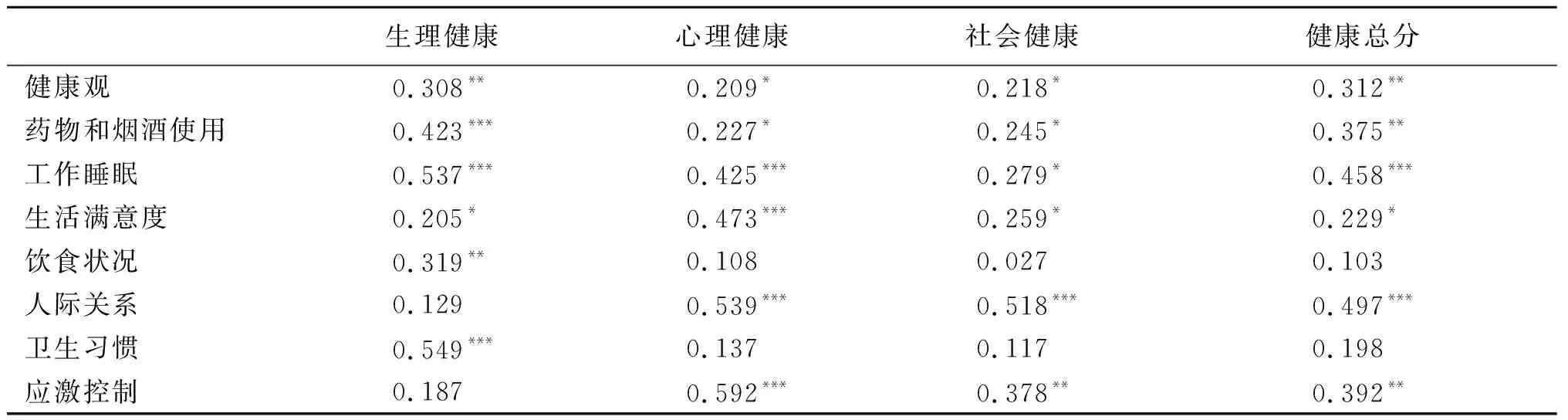

2.3 高校體育教師生活方式與身心健康的相關分析

從表5可以看出,高校體育教師健康觀、藥物和煙酒使用、生活滿意度和睡眠工作與生理健康等分量表以及健康總分都存在顯著性相關;飲食狀況和衛生習慣與高校體育教師生理健康存在顯著性相關;人際關系和應激控制與高校體育教師心理健康、社會健康以及健康總分之間存在較為顯著相關。

表5 生活方式各分量表與高校體育教師自測健康狀況的相關分析

2.4 高校體育教師生活方式對身心健康的回歸分析

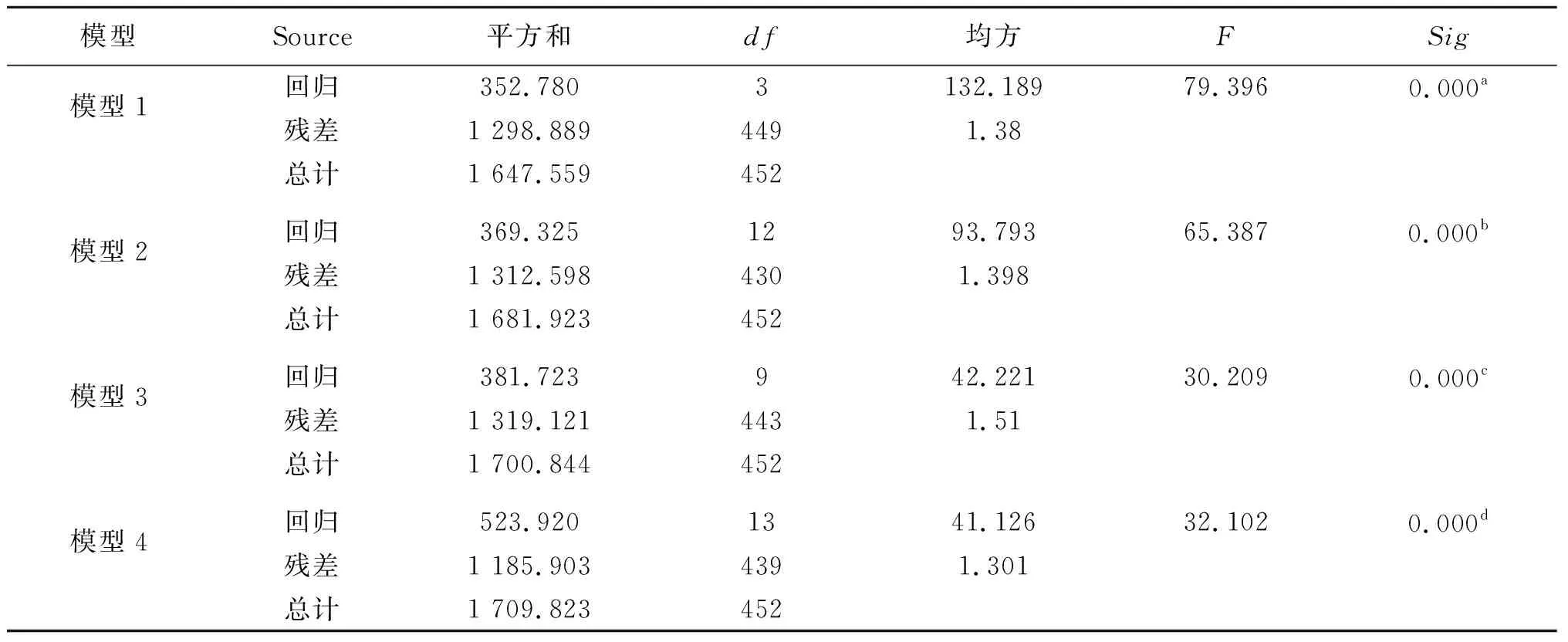

自變量為運動性活動、人口統計學變量、生活方式心理層面、生活方式行為層面的4個自變量集,方差分析如表6所示,可見,這4個模型與自測健康存在較高的線性相關。引入多元線性回歸分析模型的4個自變量集,說明了高校體育教師身心健康總得分的41.2%的方差。

表6 方差分析統計情況

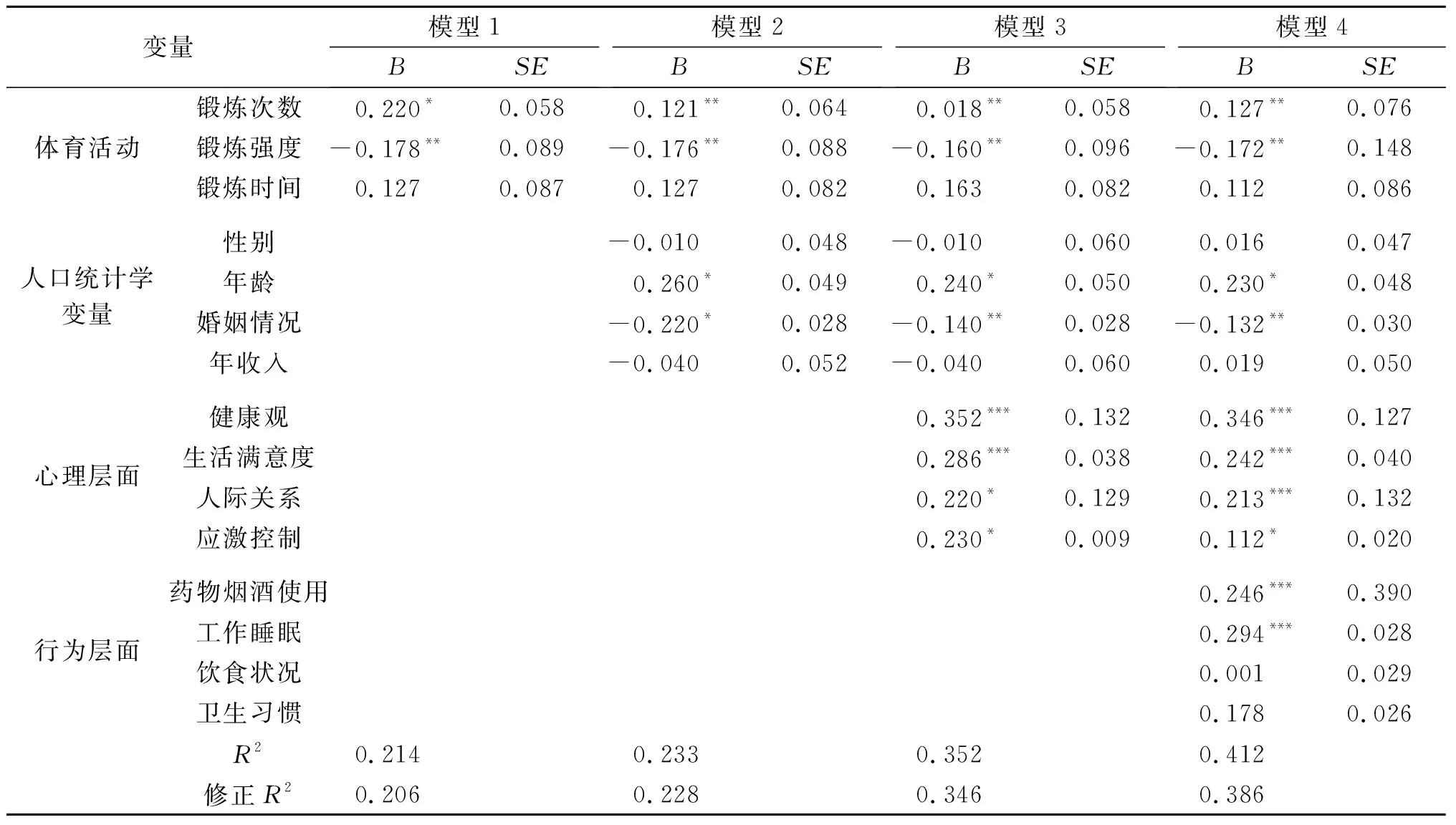

回歸模型1中首先引入體育活動自變量集(表7),可以看出,每周鍛煉次數與高校體育教師自測健康總分有顯著性相關,鍛煉強度與高校體育教師自測健康總分有顯著負相關。這說明,控制其他變量,調整運動強度可以提高高校體育教師的身心健康狀況;增加每周鍛煉次數也能提升高校體育教師的身心健康程度。多重比較表明,中等強度的體育鍛煉對提高高校體育教師的健康較為明顯。

表7 高校體育教師身心健康影響因素的回歸模型分析表(n=453)

回歸模型2引入人口統計學變量,顯示出高校體育教師每周鍛煉次數與健康得分有著顯著正相關,高校體育教師自測健康總分與鍛煉強度存在顯著負相關。另外,年齡和婚姻狀況與高校體育教師健康得分存在顯著正相關,而性別和年收入與高校體育教師自測健康得分沒有顯著性差異。

引入心理層面的自變量集后發現,健康觀、生活滿意度、人際關系和應激控制等很大程度上影響高校體育教師的健康狀況。健康觀、生活滿意度、人際關系和應激控制與高校體育教師自測健康得分存在較顯著的正相關,其中健康觀和生活滿意度對個體的健康狀況影響較大。

引入行為層面的因子后發現,藥物和煙酒使用、工作睡眠與高校體育教師自測健康得分存在顯著正相關,飲食狀況和衛生習慣因子與高校體育教師沒有顯著性相關。從表7中也可以看出,隨著人口統計學變量、生活方式心理層面和行為層面自變量合集的引入,每周鍛煉次數、年齡和婚姻狀況一直與高校體育教師自測健康得分存在顯著正相關,鍛煉強度一直與高校體育教師自測健康得分存在顯著負相關。

通過對高校體育教師自測健康得分的多元線性回歸分析看出,標準回歸系數是預測高校體育教師自測健康得分較為顯著的數值,回歸系數的值越大,意味著對高校體育教師自測健康總分的權重也就越高。從表7中可以看出,比較體育活動、人口學變量、生活方式行為層面和生活方式心理層面的自變量集發現,首先是健康觀(B=0.352),其次是工作睡眠(B=0.294)、生活滿意度(B=0.286)、年齡(B=0.260)、應激控制(B=0.230),最后是人際關系(B=0.220)、婚姻情況(B=0.220)、鍛煉次數(B=0.220)和鍛煉強度(B=0.178)。

3 討論

3.1 高校體育教師身心健康狀況

總體方面,高校體育教師生理健康、心理健康、社會健康和自測健康總分都高于一般人群,說明他們的身心健康狀況要好于一般人群。經常性的體育鍛煉(每周3次以上、每次鍛煉30 min以上、鍛煉強度為中等)可以促進身心健康已經成為共識,高校體育教師在從事體育教學和管理活動中,經常參加中等以上強度的體育活動,不僅完成了正常的教學管理任務,而且通過身體活動,提高了身體素質,延緩了身體機能衰老時間。

在性別方面,高校男體育教師生理健康、社會健康得分都高于女體育教師,但心理健康得分和自測健康總分均低于女體育教師。首先,由于生理機能的區別,男性身體素質和身體機能一般好于女性,高校男體育教師的生理健康一般好于女教師;其次,社會對男性的期望值較大,使得男性更容易選擇富有挑戰性的工作,體育活動本身就富有冒險、挑戰和刺激性,參加體育活動的同時,增加了社會人際交往機會,表現在高校男體育教師社會健康得分好于女體育教師。

在年齡方面,高校體育教師不同年齡段自測健康在生理健康等三個分量表和總分方面存在較高顯著性差異(P=0.000),≤30歲年齡段的生理健康得分最高,(40,50]歲年齡段的高校體育教師心理健康和社會健康得分高于其他群體,且存在較高的顯著性差異。首先,≤30歲年齡段一般是年輕體育教師,他們的身體形態、身體機能和身體素質都處在一個峰值狀態,所以身體健康總分明顯要高于其他年齡群體;其次,(40,50]歲年齡段的高校體育教師由于教齡時間較長,職稱相對較高,生活相對穩定,生活滿意度較高,相對固定的社會交往使得他們的心理健康和社會人際關系較好,表現在心理健康和社會健康得分高于其他年齡群體;另外,年齡>50歲群體教學時間相對較長,長期固定的教學內容和教學模式使他們失去了教學的熱情、激情和動力,產生了職業倦怠,再加上身體機能的退化,他們的身體健康、心理健康和社會健康得分明顯低于其他年齡群體。

在婚姻方面,高校體育教師婚姻狀況自測健康在生理健康等3個分量表以及總分方面存在較高的顯著性差異(P=0.000),未婚體育教師的生理健康得分明顯高于已婚體育教師和其他群體,已婚體育教師在心理健康和社會健康得分明顯高于未婚和離異體育教師。導致這一結果的原因可能是,首先未婚體育教師一般比較年輕,是教學戰線的主力軍和生力軍,其身體素質和身體機能相對其他體育教師較好,表現出生理健康得分較高;其次,已婚體育教師除完成正常的教學管理任務外,還要更多地參與人際交往和社會活動,通過人際關系的溝通和協調,緩解工作和生活壓力,體驗家庭的幸福美滿,使得他們的心理健康和社會健康得分好于未婚和離異體育教師。

在年收入方面,并不是年收入>10萬元的高校體育教師的身心健康較好,年收入在(6,8]萬元和(8,10]萬元體育教師的生理健康和心理健康得分高于其他年收入群體;社會健康得分最高的是年收入小于等于6萬元群體;健康總分得分最高的是年收入(8,10]萬元的體育教師。首先,年收入在(8,10]萬元的高校體育教師一般都是職稱較高,生活比較穩定和充實,生活滿意程度較高,心理健康程度較好;其次,年收入小于等于6萬元的年輕體育教師,由于工作和其他原因,與外界有著更多的溝通交流,社會適應能力較強,社會健康得分相對較高。

3.2 高校體育教師生活方式狀況

在性別方面,高校女體育教師生活方式明顯好于男體育教師,女體育教師在藥物和煙酒使用、衛生習慣和應激控制等方面得分高于男體育教師。首先,由于社會活動需要和教研活動需要,男體育教師要參加較多的交際活動,無形中提高了使用煙酒程度;其次,出于對自己身材、顏值等需要,女體育教師要延續青春的活力,養成了良好的衛生生活習慣;最后,在面對工作和生活壓力,女體育教師更能控制自己的情緒,保持積極的情緒狀態。

在年齡方面,生活方式最好的群體是(40,50]歲年齡段。首先,由于工作和生活需要,健康成了人們的首要選擇,健康觀念深入人心,藥物和煙酒使用盡量減少,保持家庭生活的幸福和諧,經常幫助他人成為他們健康生活的必備;其次,50歲以上的體育教師注重自己的生活體驗和生活滿意度,經濟生活相對富裕,開始想辦法通過養生提高自己的身心健康,隨著年齡和生活閱歷的增加,更能緩解壓力,控制自己情緒,所以有著很好的生活方式。

在婚姻方面,已婚高校體育教師工作睡眠、生活滿意度和人際關系方面好于未婚和離異高校體育教師。這與符明秋教授的研究結果一致,已婚的人們更幸福[12]。原因可能是已婚體育教師生活相對穩定,為了家庭和諧美滿幸福,婚姻的責任感使得他們生活比較有規律,有意識地改掉諸如吸煙喝酒等不良的生活方式,面對應激事情發生,可以從家庭獲得必要的幫助,從而緩解壓力。

在年收入方面,健康觀較好群體是年收入(6,8]萬元群體,工作與睡眠、生活滿意度、飲食狀況、人際關系、衛生習慣和應激控制較好的是年收入(8,10]萬元群體。并不是高收入群體生活方式就好,收入(6,8]萬元高校體育教師,在健康意識、健康動機和健康責任方面有著較高要求。首先他們是中青年體育教師,已經開始認識自己,關注自己的身體健康狀況和傷病認識;其次為了延緩身體機能衰退,開始尋找健康動機;最后,自身健康狀況取決自己的行為和他人的幫助,家庭責任感促使他們改善自己不良生活方式,盡可能提高自身健康水平。

3.3 高校體育教師生活方式狀況對身心健康影響

“健康中國”是包括全體人民健康身體、健康環境、健康經濟、健康社會在內的“大健康觀”和服務于全體人民、服務于人的全面健康、服務于人的整個生命周期、服務于健康全過程的“全面健康”[13]。健康身體是其他健康活動的基礎,健康身體與個體生活方式息息相關,高校體育教師行為層面和心理層面的生活方式對自身健康產生了很大影響。在行為層面,高校體育教師由于較多從事體育活動,身體活動相對較多,生活沒什么規律,有時社會應酬較多,吸煙飲酒次數和頻率高于其他教師,不良的生活習慣使得他們的身體素質、身體機能明顯下降,訪談中發現有些年輕的體育教師工作3~5年后就不適合從事劇烈的體育比賽了,部分體育教師明顯發胖,身體形態改變了他們在學生心中的地位。可以看出,藥物和煙酒使用、工作睡眠與高校體育教師身體健康顯著正相關(r=0.537,P<0.01;r=0.423,P<0.01),良好的煙酒使用習慣和健康睡眠可以明顯促進個體的身體健康。

在心理層面,健康意識、健康行為、健康動機和健康責任是高校體育教師健康觀的重要體現,也是影響他們身心健康最重要的因素,從回歸分析中可以得到證實。健康是一種責任,也是個體最大的人力資本,只有健康思想觀念意識的提升才會促使個體具有積極維護自身健康的動機。需要層次理論認為,在健康動機驅使下,才會有健康的行為生活方式[14]。生活滿意度、人際關系、應激控制也是衡量個體身心健康的重要指標。生活滿意度包含對居住環境、家庭收入、生活品質、工作狀態等方面的評價,是高校體育教師生活質量的重要體現,與高校體育教師心理健康和社會健康都有顯著正相關(r=0.473,P<0.05;r=0.259,P<0.01);人際關系表現在人際表現、合作和理解,是高校體育教師社會交往的重要體現,與個體的心理健康和社會健康顯著相關(r=0.539,P<0.01;r=0.518,P<0.01);應激控制指面臨應激事件時的情緒控制,包括情緒表現、情緒調節和不良情緒控制能力等,與個體心理健康顯著相關(r=0.592,P<0.01)。可以看出,健康觀、生活滿意度、人際關系、應激控制可以從心理層面預測高校體育教師的身心健康。

4 結論與建議

4.1 結論

1)身心健康方面。高校體育教師在生理健康、心理健康、社會健康和健康總分方面均高于一般人群;男女體育教師在生理健康等方面沒有顯著性差異,但女體育教師健康總分高于男體育教師;(30,40]歲年齡段的高校體育教師心理健康、社會健康和健康總分好于其他群體;已婚體育教師在心理健康、社會健康和健康總分好于未婚和離異群體;年收入在(8,10]萬元的高校體育教師在心理健康、社會健康和健康總分好于其他收入群體。

2)生活方式方面。高校女體育教師生活方式明顯好于男體育教師,生活方式最好的群體是(40,50]歲年齡段,已婚高校體育教師工作睡眠、生活滿意度和人際關系方面好于未婚和離異群體,健康觀念較好群體是年收入(6,8]萬元群體,工作與睡眠、生活滿意度、飲食狀況、人際關系、衛生習慣和應激控制較好的是年收入(8,10]萬元群體。

3)相關分析表明,高校體育教師健康觀、藥物和煙酒使用、工作睡眠和生活滿意度與生理健康、心理健康和社會健康以及健康總分都存在顯著性相關。引入多元線性回歸分析模型的體育活動、人口學變量、生活方式心理層面、生活方式行為層面的4個自變量合集,解釋了高校體育教師自測健康總得分的41.2%的方差。其中健康觀是影響高校體育教師自測健康得分預測權重最大的變量,其次是工作睡眠、生活滿意度、年齡、應激控制,最后是人際關系、婚姻情況、鍛煉次數和鍛煉強度。

4.2 建議

要有健康意識、健康行為、健康動機和健康責任的大健康觀。在健康促進過程中,圍繞培養高校體育教師健康生活方式,提高他們身心健康水平這一根本目標,改善高校體育教師身心健康的社會生態環境,創造安全的健康環境,加強健康教育,遠離煙酒和不健康飲食習慣,強化自身的健身行為,提升健康意識和健康素養,建立高校體育教師健康知識和信息平臺,通過互聯網開展健康知識傳播,構建促進高校體育教師身心健康動態的測量、監控和評價體系。