廣西丘陵地區農業機械化生產模式管理決策信息系統設計**

曹衛華 ,閆中禹

(桂林理工大學機械與控制工程學院,廣西 桂林 541006)

隨著新一代信息技術快速發展,農業領域的生產亟需信息化技術進行科學管理決策。國內外一些科研機構和學者已研發了多種農業機械化生產信息管理系統,有力地促進了農業信息化水平的提升[1-2],但是農業機械化生產中信息技術的應用依舊存在不充分的情況,如廣西丘陵地區農業機械化生產管理在信息技術方面存在嚴重滯后性[3]。因此,本研究在借鑒國內外研究成果的基礎上,根據廣西丘陵地區社會經濟發展情況、農業機械化發展水平、區域地形特征,設計并開發了一套適用于指導該區域農業機械化生產的信息系統。該系統的目的和任務是為主管部門提供科學規劃、信息服務、政策指導手段,對農業生產進行宏觀管理,增強管理決策的科學性并提高行政效率等;為農業生產者提供了基于信息處理技術的快速查詢、分析與預測等功能,幫助他們對農業機械化生產模式進行科學管理與選擇。

1 信息系統分析和總體設計

1.1 設計原則

本系統的設計要遵循科學、簡明、實用、通用的原則[4]。首先,系統的功用是為使用者提供查詢、預測、技術咨詢和科學管理決策等服務,管理決策是一個復雜的思維操作過程,因此管理決策方法的選用一定要科學合理;其次,系統設計若考慮得面面俱到就會造成選用的分析決策的參考因素過多,導致系統分析數據冗余、算法精度下降,故本系統設計簡化系統目標參數;再次,系統設計以農業生產者現實中的主要需求為設計方向,解決數據查詢、農業機械化生產模式選擇、技術咨詢等一系列管理決策問題,系統設計要具有實踐可操作的實用性[5];最后,對系統的可擴展性和兼容性進行了優化,充分考慮了未來可能出現的情況,針對出現的新情況可進行添加和修改,而且開發的系統程序要可以兼容主流操作系統,具有通用性。

1.2 系統結構設計

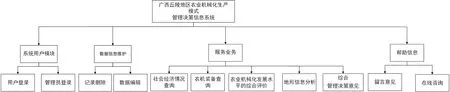

廣西丘陵地區農業機械化生產模式管理決策信息系統采用模塊化設計方法,主要包括系統用戶、數據信息維護、服務業務、幫助信息等功能模塊[6]。系統的總體結構設計如圖1所示。

圖1 系統總體結構設計

1.3 系統功能模塊設計

廣西丘陵地區農業機械化生產模式管理決策信息系統下設四個子功能模塊:

1)系統用戶模塊。該模塊主要用于識別用戶與管理員,識別身份后執行不同的登錄界面。其主要功能為以用戶身份登錄進入系統主界面,以管理員身份驗證登錄進行后臺數據維護。

2)數據信息維護模塊。該模塊的主要功能是對后臺的數據進行更新,包括數據輸入、信息編輯、記錄刪除、數據備份等,系統開發和運維人員會根據用戶不斷變化的需求對后臺數據進行更新。

3)服務業務模塊。該模塊主要功能是對已有統計數據進行處理,用戶可以通過此模塊進行信息查詢,獲得管理分析決策意見,包括當地社會經濟情況查詢、農機裝備情況查詢、農業機械化水平綜合評價、地形信息分析以及綜合管理決策意見。

4)幫助信息模塊。該模塊主要是用戶與專家交流意見的窗口,用戶可以通過該模塊與技術專家對話交流并咨詢留言,以便解決用戶使用系統中遇到的問題并回饋提出的意見。

2 信息系統管理決策功能的實現

本系統管理決策功能的實現主要分為兩大部分:一部分是查詢功能,考慮到數據的可獲取性,沒有細化到縣及鄉鎮,主要是針對廣西壯族自治區內的14個地級市;另一部分是分析決策功能,包括農業機械化發展水平的綜合評價、地形信息分析和管理決策意見等功能。

2.1 社會經濟情況查詢

社會經濟情況良好,生產者一般會選擇機械化作業,并且更傾向于選擇質量更好、效率更高的農機裝備,對農業機械化的投入程度也會更高,或將普通農田改造為標準化農田,采取合作社形式,從而可選擇全程機械化生產模式。而經濟相對落后的地區,受認知水平和經濟狀況影響,進行小規模生產,生產者傾向于傳統的人畜力勞作或部分環節選擇機械化生產模式。廣西壯族自治區內14個地級市的社會經濟情況采用農均收入指標,數據可從《廣西統計年鑒》中獲取。

2.2 農機裝備情況查詢

農機裝備情況,主要體現了現有農機裝備在廣西農業生產中技術方面和經濟方面的適應性和可行性。區域內現有農機裝備充足,說明具備實現全面和全程機械化生產的可能條件;反之則說明基礎薄弱,實現全面和全程機械化生產的阻力較大。廣西壯族自治區內14個地級市的農機裝備情況根據統計的農機原值、農機臺套數和農機總功率得出,數據可通過農機部門統計的數據獲取。

2.3 農業機械化發展水平的綜合評價

農業機械化發展水平綜合評價,可以表現出區域機械化發展程度,會影響生產者的認知程度和農業機械化生產的推廣效果[7]。農業機械化水平評價方法參照農業行業評價標準種植業部分的指標和評價方法[8]。

2.4 地形信息分析

地形條件是影響農業機械化生產的一個很重要的因素,因此農業機械化發展很大程度上與坡度呈現負相關分布[9],不同的地形坡度所選擇機械化生產模式不一樣。6°以下的緩坡地或平耕地可選擇大型農機具作業;6°~15°的丘陵地可選擇中小型農機具作業,或改造為緩坡地以更適宜機械化作業;15°~25°的坡耕地可選擇小型農機具作業,甚至部分環節仍采用人蓄力作業;25°以上的坡耕地不適合作為耕地,推廣機械化作業難度大[10]。為分析廣西區域內的地形與機械化生產模式的選擇,系統使用GIS(地理信息系統)生成了自治區內14個地級市的地理信息圖,將不同坡度等級用不同的顏色在圖中進行顯示,如圖2所示。用戶可以直觀地了解到廣西區域內的地形條件,選擇適宜的機械化生產模式。

2.2.2治理原理采用工程措施修整侵蝕溝溝體,布設植物防護體系,恢復生態,穩固溝體。當侵蝕溝坡度較大或者溝體不適宜種植植物時,采取工程措施(削坡、魚鱗坑、水平階等)對侵蝕溝做溝形修飾,從而確保植物措施的實施、成活與生長,發揮固溝導水作用。

圖2 廣西區域內各地級市地理信息圖

2.5 綜合管理決策意見

農業機械化生產模式的選擇受多方面因素影響,綜合地區社會經濟、農機裝備情況、機械化發展水平、地形信息,通過近3年平均數據,基于聚類分析算法中的k-means進行綜合計算,分析得出選擇農業機械化生產模式的決策意見[11-12]。本研究將廣西壯族自治區內14個地級市的主要農作物機械化生產模式分為三類。

第一類為全程機械化生產模式。適宜該模式的地區經濟發展水平良好,農民人均純收入在14 000元以上,現有農業機械總動力平均為300萬千瓦以上,農業機械化發展水平已在70%左右,地塊平均坡度在6°以下的約占70%,土地較為平整,其境內有成片的平原,如潯郁平原、南流江三角洲等平原地區。該模式的地區具備了大型農機使用的地形條件,農業機械化發展潛力在廣西處于較高水平,且該地區經濟發展情況也可以支撐進一步發展農業機械化生產。

第二類為改地適機全程機械化生產模式。適宜該模式的地區社會經濟發展水平相對較好,農民人均純收入在13 000元以上,現有農業機械總動力平均水平為200萬千瓦以上,農業機械化發展水平在50%以上,地塊平均坡度在10°~15°占50%以上。處于該模式的地區耕地細碎,需進行宜機化地塊整理整治,對地塊進行改造后,可以推廣全程機械化生產。

第三類為以機適地的關鍵環節機械化生產模式。

適宜該模式的地區經濟發展水平相對較低,農民人均純收入在8 000元以上,對于耕地的改造難度大,現有農機裝備多為小型農機,農業機械化發展水平低,大部分耕地屬于坡耕地,平均坡度超過15°的占50%以上。處于該模式的地區地塊細碎,土地不平整,土地整治成本高。現有小型化機械作業雖然一定程度上降低了勞動強度,但作業效率低,勞動生產率低,全面推廣全程機械化生產難度大,目前可實現關鍵環節機械化生產。

3 信息系統開發與應用

3.1 系統開發工具

本研究的系統設計基于C/S(Client/Server)客戶機/服務器結構,對機械化生產模式選擇的算法采用C++進行底層開發,并用Visual Studio進行編譯;采用Qt-Create開發系統界面,并通過Qt中的接口調用后臺程序為農業機械化生產模式進行智能選擇[13-15]。

3.2 系統應用示例

系統總共設計為四個主要界面,每個界面都有其相對應的功能。整個系統界面設計簡潔直觀、通俗易懂[16],具體如圖3所示。

圖3 廣西丘陵地區農業機械化生產模式管理決策信息系統界面

登錄界面:登錄界面是決策信息系統的第一個界面,用戶輸入提前預設的賬號和密碼,確認無誤后點擊登錄即可進入系統,點擊取消則關閉界面。

社會經濟情況界面:此界面左邊是廣西壯族自治區內各行政區域劃分圖,右邊是參考廣西年鑒數據列出的具有代表性的一些指標表格,用戶可以方便地獲得相關參數。

農業機械化發展水平綜合評價界面:用戶根據提示,按照界面所示文本依次輸入指標,點擊確定即可得出地區的農業機械化發展水平。

農機裝備查詢界面:用戶可查詢各地現有農機裝備情況,目前系統收錄的信息主要有廣西壯族自治區內地級市的農機原值、農機臺套數及農機總功率等。

地形特征分析界面:界面左邊是使用GIS分析的廣西坡度地形圖,用戶可以直觀地了解廣西壯族自治區內地級市的地形特征。右邊是各地級市的名稱,每個名稱后都有一個查詢按鈕,點擊此按鈕即可得出基于地形的分析意見。

4 結論

本研究是農業機械化生產模式管理決策方法與信息化技術的結合,設計開發了廣西丘陵地區農業機械化生產模式管理決策信息系統。用戶選擇農業機械化生產模式可以更直觀、方便地獲得分析決策意見,實現了信息可視化操作和數據的科學管理,為信息的快速查詢提供了極大的方便,可科學指導地區內的農業機械化生產,提高農業資源的利用率、減少管理決策的盲目性。本研究的系統有以下特點:

1)該系統收集了大量可靠的統計數據,進行后臺算法運算,能夠直觀、高效地得出查詢結果。

2)系統功能主要分為查詢和分析決策,查詢功能可以完成數據查詢和文檔查詢,分析決策功能可根據生產實際情況選擇適宜的農業機械化生產模式。

3)該系統具有良好的人機交互功能,操作簡單明了,可大范圍推廣使用,推動了信息技術在農業機械化生產中的應用。