博物館文創第二春:NFT數字藏品

張詩溦

NFT熱潮、元宇宙概念席卷全球,各方都在積極加入這片新藍海,博物館也不例外。在博物館頭條近期發布的第二期“全國文博數字藏品(NFT)發行月報”中可看到,發布數字藏品的博物館就有23家之多。許多數字藏品一經發布,就是“秒空”的狀態,受歡迎程度不言而喻。隨之而來的,也有爭議和困惑。例如這些數字藏品是否有交易和收藏價值?是否有跟風炒作博眼球之嫌?怎樣才算是一件真正的博物館數字藏品?

數字藏品的前世今生

其實,數字藏品的概念早已有之,只是之前的含義為“藏品的數字化管理”。藏品的數字化管理可用虛擬現實、增強現實與觸摸互動技術等技術設備實現,這是博物館為了更好地研究和保護館藏文物,擴大觀展范圍而實施的一種技術手段。現在時興的博物館數字藏品屬于區塊鏈的衍生概念,是通過NFT(Non-Fungible Tokens)技術發行的非同質化數字資產,具有唯一性、不可復制性、價值稀缺性、形態創新性和歷史傳承性等特點。在某種程度上,NFT數字藏品與博物館的藏品數字化管理有一定的相通性,都需要通過對展品的虛擬現實還原達到“展品再現”,利用高質量的影像數字化建設把原先單一的現場服務延伸到超越時間、空間的信息化服務,從“實物導向”擴展到“信息導向”。

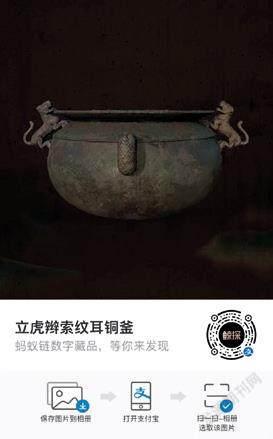

“人們可以利用手機掃描藏品信息二維碼,了解該藏品的基礎信息,并以圖文并茂的形式顯示在數字信息平臺上供人們了解和觀賞。博物館藏品數字化管理能減少人們搜尋藏品的時間,有效實現多人共同瀏覽藏品信息,避免了場所擁擠的問題出現,不僅可以提高博物館的秩序,還為藏品檔案的收藏提供了便利。”貴州省博物館館長李飛把藏品數字化建設分為展覽、藏品、文創三個方向,NFT數字藏品被視為文創產品的一種,數字藏品歸屬于數字化管理。

對于這兩個不同的概念,都共用“數字藏品”一詞這件事,李飛認為:“數字藏品和數字文創是包含關系,數字文創是數字藏品的一種,是可以交易并產生經濟效益的那一部分數字藏品,兩者都是實體文物的數字化呈現。”

“NFT數字藏品是使用區塊鏈技術生成的唯一數字憑證,對應特定的作品、藝術品,保護其數字版權的基礎上,實現真實可信的數字化發行、購買、收藏和使用。其他數字藏品,就是利用數字信息手段,將博物館的檔案轉變成數字檔案,將藏品信息存儲到互聯網中,通過互聯網的信息傳遞功能,實現藏品信息共享。NFT數字藏品與其他數字藏品的根本不同之處在于,NFT記錄在鏈上,它能夠給所有者帶去獨特專屬的所有權。”由此,更多的傳統文化愛好者在小程序上購買后,就等于擁有了不可復制、永久保存和隨時鑒賞分享的收藏品。

數字藏品讓博物館更親民

螞蟻集團、騰訊在去年相繼推出數字藏品發行平臺鯨探和幻核。鯨探于去年10月21日推出“寶藏計劃”,截至2021年年底已經為17家文博機構提供了數字藏品服務。2022年,支付寶“集五福”活動與多家博物館展開合作,把五福和數字藏品掛鉤,如河南博物院、南京博物總館、湖南省博物館的“虎文物”數字藏品都上線了“福氣店”。利用螞蟻鯨探平臺自身龐大的用戶基礎,為數字藏品引流。

貴州省博物館聯合鮮活萬物與鯨探平臺合作推出了東漢銅車馬、立虎辮索紋耳銅釜 2 款數字藏品,上線發行2萬份,單件售價19.9元,一經發布,數秒之內已經售罄。“這兩件文物都是貴州省博物館的代表性文物。依托科技手段開發數字藏品,是貴州省博物館活化資源、激發創新、聚力‘破圈’的新嘗試。與實體藏品相比,數字藏品的優勢首先是價格親民,收藏者花幾元到幾十元即可購買到心儀的藏品,誰都消費得起,讓藏品從‘高冷’真正‘飛入尋常百姓家’;其次,收藏便民,解決了實體藏品容易損壞或丟失的缺點,且讓觀賞圖片沒有了時空限制,數字藏品進一步拉近了公眾與博物館和文化藝術欣賞的距離,有益于博物館文化的傳播,有利于促進有關文化創意產業的不斷發展。”李飛說。

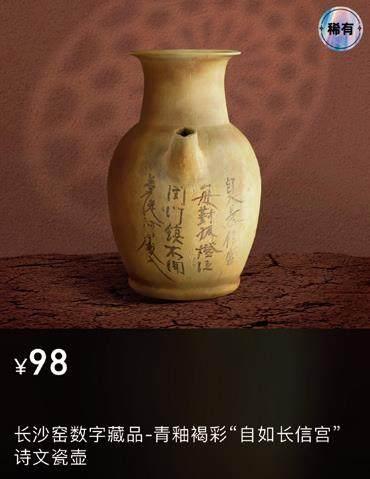

河北省博物院同樣在鯨探平臺推出“鎮館之寶”長信宮燈和婦好鸮尊的數字藏品,同樣是“秒空”。河北省博物院副院長趙志良表示:“作為一種文創新形態,數字藏品把文物背后的歷史文化以更年輕化的體驗方式傳遞出來,是一次重要的突破。數字藏品利用數字技術推動文化,尤其是傳統文化產業可能性邊界的外移,是促進文化產業價值和商業價值‘活起來’的載體。”

“我們面向消費者推出了數字藏品,利用區塊鏈、3D數字建模、虛擬現實等新技術來打造IP數字化新載體,提升用戶趣味性和互動性。”據螞蟻集團副總裁、智能科技事業群總裁蔣國飛介紹,數字藏品錨定優質文化IP和藝術品等實物價值,堅持走低價普惠的B2C售賣路線,可以更好地吸引年輕人了解、喜歡和傳承這些數字藏品背后的文化精神。

去NFT化,主推數藏概念

雖然國內各博物館在近兩年紛紛推出自身的NFT數字藏品,但與海外NFT藝術品交易不同,國內的博物館NFT數字藏品多強調收藏鑒賞屬性,對二次交易限制嚴格,這是基于目前國內的市場環境下,為了規避金融屬性,滿足市場監管合規的需要。

一直關注NFT加密藝術的文化行業工作者羅先生稱:“國內外的NFT加密藝術主要的不同還是在政策和監管環境上的不同。國外的NFT采用DAO式的管理,在區塊鏈或者以太坊上設置比較好的制度,剩下的就是創作者在實際場景下的應用和轉化了。國內因為金融方面的風險,目前只在博物館衍生品上進行嘗試。還有就是,國外叫NFT,國內稱數字藏品。”

為了更好地引導用戶關注數字藏品的文化價值和收藏價值,避免出現投機行為,國家版權交易中心聯盟、螞蟻集團、京東科技、騰訊云等機構在去年共同發布了《數字文創行業自律公約》,用以更好地約束數字藏品的交易活動。

鯨探APP的購買須知顯示:數字藏品為虛擬數字藏品,而非實物,僅限實名認證為年滿14周歲的中國內地用戶購買。數字藏品的版權由發行方或原創者擁有,除另行取得版權擁有者書面同意外,用戶不得將數字藏品用于任何商業用途。目前為支持用戶向好友進行分享提供了無償轉贈功能,但不支持任何形式的數字藏品轉賣行為,且無償轉贈需要滿足一定的條件,用戶購買擁有數字藏品達到180天后才可以向支付寶好友發起轉贈,同時受贈方應該符合數字藏品的購買條件(年滿14周歲的中國大陸居民),并通過支付寶實名認證和風控核身流程。為防止炒作,受贈方接收數字藏品滿2年后,才可以再次發起轉贈。

由此可見,雖然博物館數字藏品市場目前尚處于發展的初級階段,法律法規方面也沒有明確的規定,市場價值不夠明晰,不管是從業者,抑或是消費者都面臨較多不確定性風險,但我國實施較為嚴格的貨幣政策,從源頭上否定了加密貨幣的合法性。貴州省博物館館長李飛認為:“目前國內各平臺獨立或聯合博物館推出的數字藏品的交易過程均為實名制,極大地壓縮了洗錢空間,為數字藏品交易的合法性與有效性提供了有力的保障。”

從目前多家博物館發布的數字藏品特點來看,更像是一種具有唯一性的數字文化產品。“數字藏品是疫情之后文博行業、文創產業在數字時代的創新。數字藏品與真實藏品分屬網絡與現實兩個空間,在功能上具有互補性。相比展廳里的文物,數字藏品更具表現力,通過三維建模,基本1:1還原整件文物。消費者通過較便宜價格及更便捷的通道,在線上實現文創產品購買、觀賞和收藏,并了解到這件文物的歷史背景、文化內涵等。將數字藏品與實體文創相互補充,也是文旅產業發展的重要契機。疫情發生以來,博物館客流減少,實體文創產品的線下銷售受到影響,數字藏品還能夠彌補線下銷售短板,刺激文旅消費。”李飛回答。

數字藏品還有什么新玩法?

年輕人是數字藏品的主要使用者,據貝殼財經對數十個數字藏品QQ群的信息統計,其中有64%的人是90-00后。而且在小紅書上也有許多收藏類博主發布關于對文物歷史、藏品樣式、數字開放公司進行介紹和“評級打分”的筆記。相對于傳統收藏品市場,數字藏品的出現能夠很好地滿足以“95后”“00后”為代表的Z世代年輕人群的消費需求,唯一性以及長久保存不失真、保養修復成本低,不需耗費過多精力等實物藏品不具備的優勢,購買者可隨時隨地翻轉、放大,從各角度看清文物細節,擁有收藏證明,這是日常進入博物館或翻看圖冊所不具備的優勢,種種好處讓數字藏品與年輕人建立起新的聯系,成為繼承中華優秀傳統文化遺產的“數字供養人”。

另一方面,也有玩家提出了自己不同的見解,他希望數字藏品可以考慮開發更多玩法,像游戲皮膚有使用環境,在游戲中有一定使用價值和社交價值,文物數字化后也需要這樣持續顯示價值的環境。目前大多只有文物形象、唯一編號和名稱,缺少持續的“社交價值”,“千辛萬苦搶到后只能發一次朋友圈”。

此外,當下關注數字藏品的人里面,很大一部分在意的還是藏品價格的波動。文博愛好者雷先生提出自己觀點:“如果長期建立數字藏品的核心價值,比方說一個動漫人物,一個IP宇宙等等,考慮到數字和實物的轉化,在未來可能會更有價值。”

隨著知識和技術的普及,大眾對數字藏品的關注度及參與度只會有增無減。從長遠來看,在區塊鏈上,文物將以另一種形式存在。博物館NFT數字藏品的開發之路才將開始,相信之后也會帶給人們更多的驚喜。

(編輯/余彩霞)