冰火集淬出的極致美學

Coco

在古代中國,它位于五大名器之首;在西方人眼里,它亦是上流社會的奢侈品。它就是玻璃,看似平平無奇,卻蘊藏著獨特之美。

當玻璃以更加藝術性、多元化的方式出現在我們的日常空間里,它所提供的不只是多一種藝術材料選擇,也多了一份獨特的價值欣賞追求。比如冰與火集淬出的各式手作玻璃器,每一件都是心力、體力與時間的精雕細琢。散發出來的器韻,營造出一種閑靜優雅的氛圍美學,讓你在格物怡情的片刻,在庸擾的生活中,擁有一點難得的閑禪,實現人與物的對話。

作為新藝術材料回歸生活

很多人對于玻璃會有種錯覺,覺得玻璃是近現代的材料。其實在世界范圍內,玻璃器的發明介于青銅器與鐵器之間,誕生于公元前25-前23年世界的兩河流域。而我國玻璃器最早產生于春秋末年,中國古代稱玻璃為“琉璃”“陸離”“璆琳”“藥玉”等,明清時期又有“硝子”“料器”等稱謂,其制品多有裝飾類的琉璃璧、琉璃珠、玻璃器等。清朝,玻璃器制作迎來高峰期,康熙時期內務府設立的玻璃廠,也是在歐洲傳教士和玻璃工藝師的指導下,制作各種玻璃藝術品和玻璃器皿。

當代玻璃藝術由20世紀60年代的國際玻璃工作室藝術運動發展到今天也有七十多年的歷史。作為國內比較新興的藝術,玻璃藝術近年來漸漸被大眾所熟知。玻璃材質的晶瑩剔透,讓人感受到了未知和幻變,有著不被時光隕滅的獨特魅力。正是它的這種特質,吸引了眾多藝術家去不斷追尋。

但長期被工業化包裝和使用的玻璃,使得人們對這一材質有著固化的誤解。在藝術品領域之中,玻璃制品仍處在被邊緣化和低估的狀態。但這不妨礙它從誕生初期就具有的手工美感和藝術表現,直至今日,仍有很多職業匠人和先鋒品牌在這一領域不斷走出新的道路,并且大膽地將設計的手筆結合現代東方的生活理念。王沁、李建安等一批藝術家便是其中代表。

用玻璃演繹東方美學

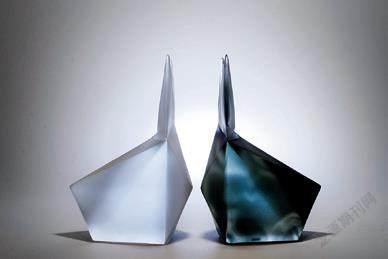

人們慣于把器物劃分為日用品和藝術品,前者是生活,后者是美學。然而基于社會消費需求與審美格調的上行,消解日常生活與藝術審美邊界的嘗試不曾停止。“審美生活化”與“生活審美化”的雙向奔赴衍生出“生活美學”的理念,而“玻心璃語”創始人王沁所探尋的正是該理念下的一種可能性。

“歐洲玻璃藝術一直和生活緊密融合在一起,至今已形成不少知名品牌,但在中國,縱觀我們的玻璃藝術史,玻璃僅僅被視作裝飾物,是玉石等材質的替代品,始終沒有和人們的生活產生直接的聯系,也沒有能夠和我們當代生活相匹配的,具有東方審美趣味的美學器物。”基于這個初衷,王沁希望把玻璃藝術生活化。

2013年,王沁與上海玻璃博物館合作創立“Let’stalk glass/玻心璃語”藝術設計品牌,匯集了許多當代具有藝術思考和生活思考的職業匠人、設計師,希望將玻璃這一材質以最精當的方式、更多元的形態融入當代日常生活,去鏈接更多的人群。

那么,玻璃如何呈現當代的東方生活美學?

“其實需要兩方面思考;一方面要非常清晰玻璃的工藝特性和材料特性。火里來、水里去,玻璃工藝是非常龐雜繁復的;另一方面,怎樣把工藝、功能和美學有機地融合。器物是思想的外延,是生活的表達。保留藝術性的同時,不能忽略器皿最根本的使用意義。”王沁分享。

“玻心璃語”的許多作品跨界家居、文化、時尚、娛樂、商務等各領域,比如花器、茶器、文房器、首飾等,內核是東方的、內斂的,整個形態又是當代的、時尚的,強烈地表達著不拘一格的東方情趣。

比如王沁創作的玻璃文人器。文房器物,既可供設于案上,又可把玩于掌中,凝聚了歷代文人的智慧與審美。傳統文人的生活方式現已渺不可尋,王沁試圖通過玻璃這種材料表達深層素樸的品質,在當下庸擾現代生活中,重新營造一種安靜優雅的生活方式,讓人在使用過程中,相生相惜,在喧囂與浮華之外的書房意象中,復歸傳統文人的閑雅心境,在格物怡情中禪意地棲居。

在王沁看來,東方美學沒有一個很明顯的界定,并不是只有水墨或者一些符號化的東西才是東方美學。“我們很多作品設計非常時尚,那種空靈、虛白、內斂含蓄的氣質都是符合東方審美趣味的,但它又是極其現代的,或者說極其當代和國際化的。”

一件器物代表一種態度,或環保、或自然、或有趣;一件器物代表一種審美,或溫暖、或質樸、或靜美;器物,已經不僅僅是功能,而是你我對生活的解讀。

冰火集淬出無限可能

玻璃既是古老的材料又是全新的材料,玻璃藝術既是傳統藝術又是當代藝術。這是一個把時間、空間、光、物質等元素熔煉在一起的物質與精神的游戲過程,在游戲中雖然看似石英砂從固態到液態再冷卻到固態的物質轉換過程,反映的卻是人類本能地對物質中精神的崇敬。吹制、鑄造、壓制、燒結、熔凝、高溫彩釉、疊燒、熱彎、熱熔……豐富的熱加工技術賦予了玻璃藝術創作無窮的可能性。

清鏡工作室是國內玻璃藝術的創作先鋒,近幾年來一直以玻璃藝術為基點,融合其他藝術形式,發掘玻璃藝術獨有的創作語言,探索玻璃藝術的無限可能性。

“清鏡工作室率先將玻璃材料的獨特造型語言通過雕塑、裝置的形式運用到公共空間中,完成非架上藝術作品。另外,在一些戶外的公園、城市空間、建筑中的改造提升項目中,我們大膽地將玻璃賽克、鑲嵌等工藝混合運用于實踐中,以巨幅的玻璃賽克和鑲嵌壁畫形式呈現予公眾。如上海自然博物館《自然而然》玻璃藝術幕墻和《懷抱系列》玻璃賽克壁畫、杭州藝尚小鎮東湖公園《水趣》玻璃賽克圓雕和《東湖實景》玻璃賽克壁畫。玻璃材料的化學穩定性、硬度、材質感使得作品具備顏色艷麗、不褪色、清理便捷、不易磨損等優勢,受到廣泛好評。”清鏡工作室的主理人、玻璃藝術家李建安分享道。

李建安說道:“可塑性、透光性、易碎、冰冷、硬度高、化學穩定性高等,使得玻璃這個材料有了自己的獨特語言,就好比最常被突出的特征:透光性,在一些作品中可以利用不同的玻璃厚度,表現出不同的色澤和漸變關系,或者通過負空間表現空間關系,虛實關系。”

玻璃是光之容器,也是空間美學的搭配能手。隨意造型,表象或抽象,通過光與影、色彩等手段,形成獨特的視覺感。試想,各式玻璃雕塑、器物陳放在素雅的環境中,共同營造了一個藝術空間。在這里喝上一杯咖啡,欣賞各式手作人的器皿,就是一種美的享受。

清鏡工作室里還有各種各樣的玻璃首飾、食器、鎮紙、茶寵、首飾、藝術擺件等,都是由當代藝術家、匠人所作。“我們工作室是希望形成一個藝術群落,大家一起交流創作,與此同時我們將藝術家的創作過程和對美追求的過程記錄下來,傳遞給更多的人,以藝術形式去引領更多的人熱愛生活,讓藝術之光照亮角角落落,將生活本身變成藝術。”李建安回答。

玻璃在中國古代是王公貴族的專奢,現代玻璃制作工藝廣泛傳播后,玻璃也就從神壇走入了民間,更普遍地應用到日常生活中。當藝術家將玻璃作為媒介進行藝術創作時,玻璃從日用領域擴展到藝術領域,開創了玻璃的無限可能;當植入了創作理念的玻璃藝術又重新被大眾認知時,新的材料語言又回到了生活日常,給人帶來避俗尚雅的美的享受。

手作玻璃藝術的獨一無二和歲月沉淀下來的質感,讓人可以感受凝結在這些器物之中的慢時光,能讓你在生活繁忙之余,感受到匠人匠心的溫度。此時用搭配合宜的玻璃茶具泡上一杯茶……這將是一段專屬于你的美好時光,與器物有關,與生活有關。

(編輯/余彩霞)