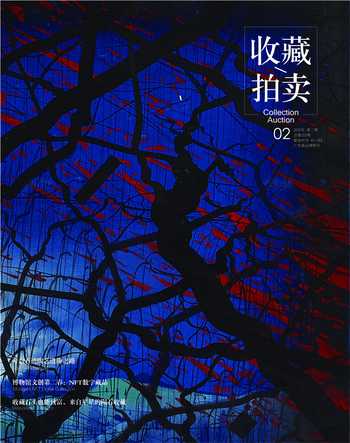

“唯變不變”,邵泳的水墨國度

余一

邵泳絕對是70后中的當代水墨的銳進革新者,他和他的作品,都有獨特的情境和強大的能量。黃、紅、藍、黑四種基本色的肆意渲染,仿佛把大千世界的繁冗概括在眼前,清晰而迷離,強烈又異常沉穩(wěn)。

從青花系列到都市系列、再到當代水墨,二十多年來,邵泳的水墨語言不斷在演變和突破。同時作為一名修佛者,他以繪畫為修行,將自己的佛修感悟融進創(chuàng)作中,形成個性語言,締造出當代水墨的多種可能性。

變,始終保持創(chuàng)作敏感

邵泳有獨士隱逸之風,氣度灑脫且儒雅,這樣的氣質興許是他修佛又畫畫,日漸養(yǎng)成的。

我們采訪時,他正籌備自己的十年創(chuàng)作個展。“當年四十歲生日做了《四十禪風》的個展,一晃又是近十年。2013年開始,換了幾個城市和工作室,基本每年會做兩組大尺寸的水墨或者綜合材料,積累到現在也有20余幅,計劃今年會做我個人創(chuàng)作這十年來的個展。”

邵泳已經習慣了疫情常態(tài)化等諸多事情變化對工作的影響,從2021年開始就整理展覽作品,疫情讓工作走走停停,也讓積攢多年的作品有一個完整的梳理。認識邵泳,認識其創(chuàng)作,或許可以從一個“變”字說起。

2002年,邵泳北漂,成為一名獨立藝術家。2005年以水墨青花系列聞名國內藝術界,之后相繼創(chuàng)作了都市水墨系列和當代抽象系列。十多年研習,邵泳的藝術創(chuàng)作始終保持在一個敏感的狀態(tài),畫面上的這種“變”又并非刻意為之。

“每個階段,我所處的城市、環(huán)境、文化狀態(tài)都略有差異,而主要是中國這十幾年快速發(fā)展的城市化,使我們的個體在這個大背景下持續(xù)地處于一種變化當中,而藝術家這份工作,讓你身處這個變化的前沿。這給了藝術創(chuàng)作主動或者被動的持續(xù)推動,而我期望的藝術創(chuàng)作一直保持在一個敏感的狀態(tài),這或許是走向心靈真實的唯一途徑,也導致了我的作品的語言、語境、主題等有階段性的差異,然而回頭再做作品梳理,卻發(fā)現時間或者作品思想的遞進,是如此的清晰明確。可能最初的創(chuàng)作從文化脈絡方面宏觀的考慮多一點,我現在對這個多變的世界,更關注個體內心對外界的敏感。”

邵泳游走過幾個城市、幾個工作室,從最初的禪意,水墨青花、抽象、都市到現在的多個系列同時推動創(chuàng)作,因為之間有兩個類似工廠車間的大工作室,也方便將水墨又擴展至裝置,擴展到空間中。。

度,當代水墨的立場

獨立創(chuàng)作二十余年,邵泳都在對水墨進行突破和演變,尋找自己一直想要的東西。

“今天的時代,是古和今的不同,是東和西的差異。從傳統(tǒng)農耕社會到當今多元的、信息化的社會,繪畫語境、材質、思想也都隨之發(fā)生巨大轉變。當你置身一個巨大的現代美術館的空間,藝術家的當代水墨作品和空間是一種體積、精神、文化的對抗或者碰撞,而作品展現的就是藝術家的態(tài)度和立場。”

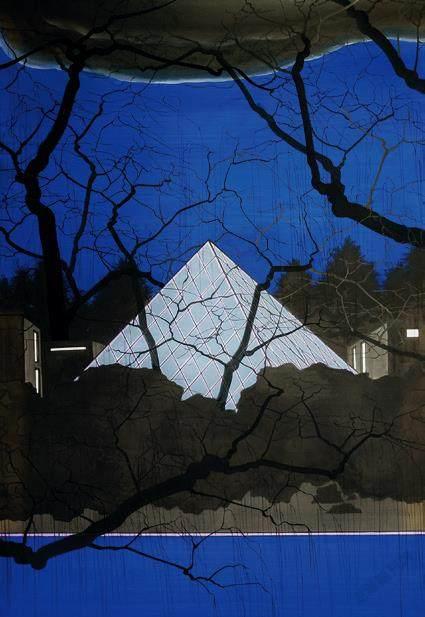

實際上,從2014年之后邵泳的創(chuàng)作已開始進入當代水墨的純粹狀態(tài),包括從傳統(tǒng)到經典元素到現代的轉換,從佛教禪語的語境到今天國際化語境下的對比,包括部分的裝置和水墨作品在架上的延伸。繪畫藝術的傳統(tǒng)性和當代性融合,這種變化從“山水國度”系列創(chuàng)作中可以明顯看出。

此系列從2013年邵泳工作室搬入北京當代藝術館之后就開始創(chuàng)作,最初的一些作品描繪的是其工作室的景象感受,到2019年紐約個展《山水國度》時,觀念語境自然生成,畫面中的宇宙、星空、動物、人、海、別墅等現代符號意有所指。如今我們再看“山水國度”系列新作,藝術家一方面極其注重水墨媒材的特殊表現,另一方面還巧妙地轉換了全新的圖像,成功地創(chuàng)造出屬于自己的全新語言。新的圖像既積淀了新的生命經驗與藝術觀念,也契合了新的文化價值與審美取向。

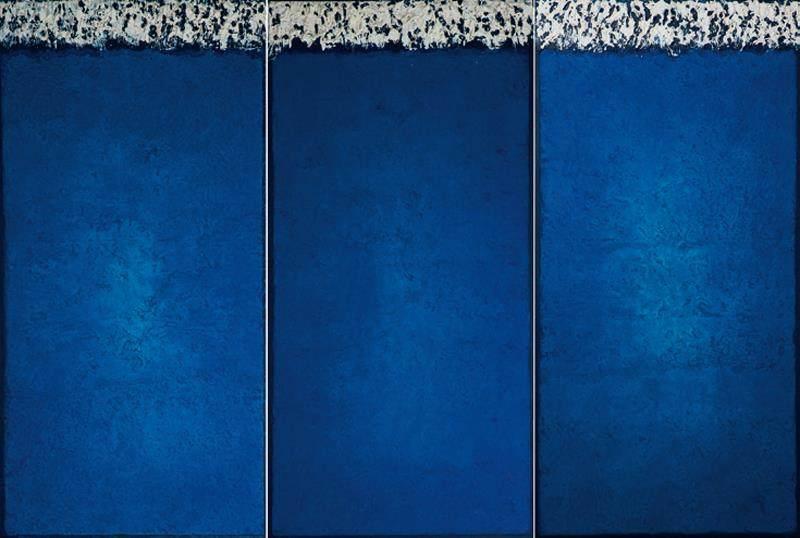

邵泳不斷突破水墨媒材的邊緣,開始種種裂變:燒制、拼貼、綜合材料使用、拓裱油畫框的使用……他不屑成法科條,誠實面對自身,自由表達經驗,但萬變不離其宗地始終堅持當代水墨的核心表達。“水墨始終是我的母語思維,是我的DNA。”

在邵泳看來,水墨作為東方根性的表達形式與傳統(tǒng)內蘊源遠流長,具有先天的遺傳基因優(yōu)勢,這種識別性特征由內而外深入血液骨髓已成為我們文化本體的一個重要組成部分。

“我們中國人有重要的山水精神,山水精神滲透到中國文化里面,它是一個特別重要的精神高山,山水對中國人而言已經不是一個山山水水的外在表現,實際上是內心的崇高的精神。當然,今天我們所說的山水不是那種傳統(tǒng)的山水畫,我們賦予中國山水更高的精神內涵和方法材料上的擴展。也正是這種可能性,讓水墨繪畫的語言探索跳離了民族性的范疇,從而實現與當下世界的一種接軌。當時我們在紐約與那邊策展人碰撞展覽名稱時,對‘國度’二字深有觸動,站在全球化國際化的角度,中國山水精神的高度屬性有著專屬中華文化的基因。”

山水變自然、筆墨變水墨、形式變觀念,當邵泳從中國水墨的內在文脈中轉換到另外的觀念語境,水墨轉化成為了某種精神性的圖像和文化感知。而優(yōu)秀的當代水墨精神,東西方判斷是暢通的。

經歷過多個階段的變化和陣痛,感覺邵泳已經找到了他要表達的東西。觀邵泳作品,更是一次次自我超越。

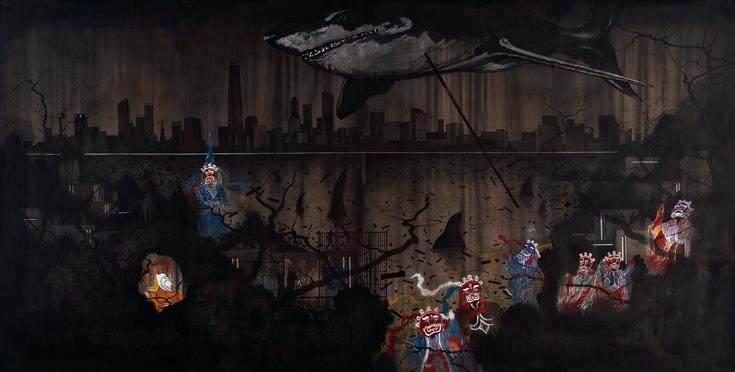

空,繪畫觀照內心

在悉知畫家思想性之下,再看邵泳的畫,一種莊嚴、肅穆、清凈的禪意撲面而來。色彩的疊加、光與影的變幻,外在地看,是邵泳的表象手段,本質上是他作為一位瑜伽士的發(fā)心。邵泳把佛教的文化思想融進藝術創(chuàng)作中,將自己藏進了畫中佛的符號影子里,道成肉身的上師、供奉處的天降舍利、飄揚的經幡、變幻的手印……他以繪畫為修行,用繪畫渡人。

邵泳祖述有佛教信仰的祖輩,曾于印度、尼泊爾禮佛,朝拜佛陀覺悟圣地菩提伽耶,之后參訪多處佛教圣地。多年來,邵泳將修習的佛法和當代水墨的語境研習相融匯,堅持由心而發(fā),讓藝術觀照自己的本心。邵泳的畫面大量運用了紅黃藍三原色進行暈染。在佛教符號體系中,紅黃兩色代表力量、崇高,代表圣潔,代表信仰,是僧人和信眾尊崇的顏色;藍色代表空性,是般若智慧的象征;般若智慧,以空為體,空生萬有。佛法智慧與藝術永恒的追求相通。

“我們生活在信息爆炸的時代,每天微博微信,一切惟快,大家被世俗裹挾著拼命往前趕,快速地消耗著自己。殊不知人生本是一段未知的旅程,只需我們有一顆平靜的心,放下虛妄的執(zhí)念,去品味宇宙、生命和愛。”邵泳所有作品都是吸取于佛法思想的呈現,造就自己的內心釋界來撫慰人心。

“從有向無,無相也是有相,只是超越了具體的相,最后到空相。由元開始生發(fā)的無限可能,今天再從無限可能回到元的初始。”這兩年躥紅的“元宇宙”概念早在邵泳2014年作品中就有出現過。《華嚴經》所描述的:一花一世界,一葉一菩提。古老的佛法早已定義了現代的元宇宙場景。或許說,傳統(tǒng)宗教中的時空觀、輪回觀即是元宇宙在真實世界中具體外化的表現。

在邵泳的畫中,世俗和圣義、有象和無象是自然的存在,也是他于安住靜修一刻的覺察吧。

采訪中,我們談到作品畫面還有給人某種不安,邵泳認為:“作品語境和符號背后是對生命、精神、環(huán)境問題的深切關懷,至于驚悚和不安,現實比藝術更魔幻荒誕。當下,疫情、戰(zhàn)爭、環(huán)境變化帶給人的不安定感,能通過畫面的場域和符號的表達與觀眾產生對話,也是對明天的祈福和警醒吧。”

邵泳這幾個階段都有工作的側重點,此次梳理十年創(chuàng)作個展,也讓邵泳對自己的創(chuàng)作認知依次推進,清晰來時的路和將去向的方向。

“藝術家在創(chuàng)作時并不會考慮太多線索,95%精力都是關注如何完成這一幅作品,有時候中途覺得需要放一放,甚至七八年過去后再繼續(xù)完成。當把所有不同材料、語言、訴求表達的東西歸納到一個展覽或者總結時間段里,就會梳理出近十年來逐漸變化的線索,作品和人一樣,往回看總是無比清晰,明天卻是未知。20-30歲是一種狀態(tài),30-40歲是一種認知,40-50歲又會有另一個總結。所以整體的回顧和梳理也收獲不少,讓下一步的作品創(chuàng)作方式和方向更明確。”

在生活中修行,在修行中創(chuàng)作,同行同在,這便是邵泳。

(編輯/余彩霞)