對話“守藝人”,石灣陶藝如何闖出新局面?

雨葭

有著千百年傳承的石灣陶藝,一直在中國文化史上占據(jù)顯著地位。在其最輝煌的年代,身價也曾同明清官窯相差無幾。現(xiàn)如今,其逐漸邊緣化是個不爭的事實,在市場上也難掩其孤芳自賞的尷尬局面。特別是和景德鎮(zhèn)、宜興等窯口已經(jīng)打出全國影響力的產(chǎn)區(qū)相比尤為明顯。石灣陶藝究竟怎么了?

為讓石灣陶藝找回其應有的地位和話語權,為大灣區(qū)的文化名片和相關產(chǎn)業(yè)賦能,3月初《收藏·拍賣》雜志社聯(lián)合廣東嶺南文化藝術研究會舉辦《重塑石灣陶灣區(qū)文化名片學術研討會》,邀約石灣陶藝國家工藝大師、行業(yè)專家、相關藝術機構等嘉賓,以專業(yè)的眼光及獨到的經(jīng)驗判斷,綜合分析當前的困境,共同探討石灣陶藝的進階之路。

《收藏·拍賣》:如何看待石灣陶藝在中國陶瓷行業(yè)的價值和地位?

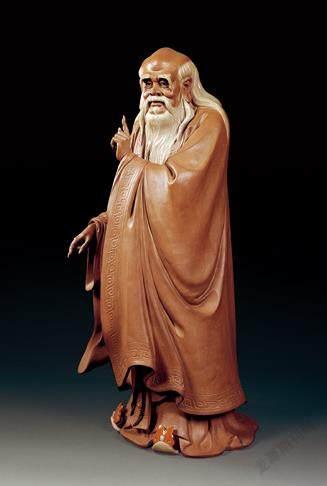

潘柏林:石灣非常有靈氣,是一個風水寶地,交通又發(fā)達,早在明代就被列為四大名鎮(zhèn)之一,它起于陶瓷,興于陶瓷。石灣陶早在唐宋就遠銷日本、東南亞及世界各地。石灣歷代制陶作者中,有四位是出類拔萃的,他們就是中外馳名的明代可松、清代黃炳以及清末民初的陳渭巖、潘玉書。他們都各有專長和卓越的藝術貢獻,傳世珍品也較多。

近現(xiàn)代陶藝大師劉傳可稱為石灣陶塑的一代宗師,他的藝術地位在全國也是非常高的。以前石灣在陶瓷界的地位,可以說是全國第一,這不是開玩笑。當年山東、景德鎮(zhèn)、宜興等很多德高望重的大師都要來我們這邊采風學習,對石灣都有深刻印象。我還聽老一輩人說過,曾經(jīng)只有石灣的陶瓷有資格參加全國美展,可見,石灣陶瓷是有很高藝術水準的。

黃志偉:我很認同潘大師對石灣陶藝的總結。從20世紀80年代的美陶廠到現(xiàn)在,我們當中很多人從事石灣陶藝幾十年,都見證了石灣陶藝的發(fā)展,石灣是可以與景德鎮(zhèn)、宜興的工藝媲美甚至水平更高的。在八九十年代,來佛山參觀石灣美術陶瓷廠的人特別多,美陶廠門口總是停著載滿外國游客來參觀的大巴。當時在改革開放的背景下,國內外陶藝方面的交流非常頻繁,一些日用的石灣陶藝小件如茶具、公仔等尤其受到外國游客的青睞。

封偉民:石灣陶塑應該屬于中國美術的范疇。比如從大師劉傳開始,民間的工藝開始向文人藝術家靠攏,劉傳歸納總結出的理論,不僅震撼了當時的美術界,更令石灣窯漸漸被更多專業(yè)人士認可,學術界將石灣窯認定為中國重要窯口之一,寫進陶瓷美術專著中。1992年在香港的陶瓷展上,劉傳作品價格與顧景舟的紫砂壺是不相上下的。

楊飛武:我以前是中國工藝美術大師的評審委員,也是領隊,我在20世紀80年代參加中國工藝美術百花獎評審的時候,各大產(chǎn)區(qū)都有爭議,只有石灣陶藝沒有爭議。像第一屆中國工藝美術大師評選出的就是劉傳老師;百花獎評審一看到石灣陶瓷時,也是一致通過。其他的廣彩、景德鎮(zhèn)、唐山、河南鈞瓷都有爭議,因為它們都有相似性,只有石灣陶瓷是立體的,而且石灣陶本身的題材、造型、釉色、技藝、文化內涵,包括歷史淵源都毋庸置疑,雖然是民窯,但藝術性都沒得說,所以得到評審一致認可。

《收藏·拍賣》:與其他陶瓷產(chǎn)區(qū)相比,目前石灣陶藝發(fā)展處于什么階段?

潘柏林:這些年,因為生活方式的改變、經(jīng)濟發(fā)展的需要,特別是因為缺乏學術理論的支撐和主流宣傳,石灣陶藝走得非常艱難,幾乎接近邊緣化的地步,也與外面同業(yè)有了一定的距離。石灣落后了,但是石灣陶藝沒有落后,對于石灣陶藝我們要有自信。但石灣陶藝到底往哪走、哪些是石灣陶藝的核心,這是石灣每一位手藝人必須思考的問題。

近年來政府非常重視石灣陶瓷藝術,也懂得石灣藝術的精神,不再用經(jīng)濟來衡量石灣陶藝。這是一個好的勢頭,但同時一定要把握住石灣陶藝的主流方向,首先一定要知道石灣陶藝是什么?作品發(fā)展的方向是什么?同時立足灣區(qū),面向全國。

黃志偉:我們不得不承認現(xiàn)在與景德鎮(zhèn)、宜興等窯口的差距,石灣陶價格確實比紫砂壺低了很多。站在收藏的角度,如今石灣公仔的市場價位,與其文化地位和藝術價值目前還不相符,石灣陶正處于投資洼地,這也說明我們石灣陶藝發(fā)展?jié)摿涂臻g非常大。

封偉民:每每討論為什么石灣陶藝這二三十年發(fā)展這么慢,我們經(jīng)常將石灣與景德鎮(zhèn)、宜興兩個窯口對比。在我看來,這里有幾個差異。第一,石灣陶瓷與其他最大分別是它是精神性的,它是用來欣賞的,有它動人的地方,所以又與人產(chǎn)生距離,而景德鎮(zhèn)、宜興的陶瓷是和生活有關的,既可把玩又可收藏,這是最大的區(qū)別。第二,景德鎮(zhèn)、宜興的陶瓷有很多文人的參與,這些對作品的藝術含量有很大的促進作用。比如很多文人為紫砂壺作詩填詞篆刻,景德鎮(zhèn)也吸引了不少當代藝術家的參與。所以這種差距是在歷史發(fā)展當中由很多外來因素引起的,很難單從經(jīng)濟效益的角度去評論一件作品好不好。

黃強華:石灣陶藝本身是屬于民窯,因為窯口地位及產(chǎn)品日常實用性等問題,跟宜興的紫砂壺和景德鎮(zhèn)瓷器等有很大區(qū)別,所以知名度的打開和學術的提升更應該走在前面,我們現(xiàn)在落后于其他窯口,跟這一點有關系。石灣陶藝一直實實在在做創(chuàng)作,對于理論性、學術性的研討比較缺乏,它又不像油畫、國畫等藝術門類,經(jīng)常有一些理論家、批評家參與。希望以后相關機構、部門多組織一些這類的學術探討,對共同促進石灣文化的發(fā)展肯定卓有成效,這比我們埋頭苦干、天天做陶藝更有價值。

周永鏘:為什么石灣當年那么出名?有這么多好的作品出來,不是一兩個手藝人就可以做到的,都是有多方支持、眾多從業(yè)者的參與,才能把一件事情做到最好。石灣到現(xiàn)在為什么比宜興、景德鎮(zhèn)落后了這么多?就是因為我們現(xiàn)在都是自顧自,都去做藏家需要的作品;作品產(chǎn)量比生活用器也少很多。另外,我們的宣傳力度不夠大、不夠多,需要更大的媒體平臺的參與和持續(xù)性宣傳,讓更多的大眾認識石灣陶藝,認識之后才能有更高的認知。

《收藏·拍賣》:如何看待石灣陶藝的局限性?工藝、審美、思維、理論上如何創(chuàng)新?

潘柏林:石灣雕塑的價值體現(xiàn)在它的神韻,這是石灣雕塑的靈魂所在。我曾經(jīng)說過石灣雕塑可以吸收很多東西,但其神韻是不可以改變的,藝術最高的境界就是體現(xiàn)“神”和“魂”,只要能夠將“神”做出來,就能把石灣公仔做好。石灣陶藝作品的風格是佛道仙等題材為主,我創(chuàng)新了一條普及性路線,可以將這些題材通俗化、生活化,如一些反映平民百姓真實日常生活的作品。第二是材料方面,我曾用天然樹根和陶瓷相互結合來創(chuàng)作。除此以外還有很多創(chuàng)新手法,比如機理的運用,把人物與真布料相結合,燒出來的效果如同人物穿真衣服一樣;比如以動漫手法創(chuàng)作的《八仙》等。其實現(xiàn)在很多創(chuàng)新性很強的手法都已經(jīng)出現(xiàn),如玉器都與樹根結合運用的創(chuàng)作手法。

黃志偉:我們都認識到石灣陶藝是個洼地,我們更加有信心將石灣陶藝守正創(chuàng)新,在創(chuàng)造、傳承、收藏等方面。傳統(tǒng)的好東西要守正,要繼承下來,但不是一味復制老一輩的好產(chǎn)品,我們不應該受限于原有的思維,而是要把石灣陶藝融入到生活當中去,打破局限,創(chuàng)造出符合現(xiàn)代審美的作品,同時進行文創(chuàng)、跨界等多面的融合,只有這樣才是最好的石灣陶藝的傳承。

封偉民:繼承、創(chuàng)新,不外乎物質和精神兩個層面,具體到石灣陶塑領域,物質歸屬于材料、工藝、經(jīng)驗技巧等范疇;而精神則歸屬于閱歷、美學和思想的范疇。

石灣陶藝有豐富多變的手法。既可以傳統(tǒng),又可以現(xiàn)代,對于一個藝術家來說,陶藝只是一種媒介,通過這種媒介,可以自由表達出藝術家的所思所想。石灣陶藝的包容性更注重對于人文文化的寬容度,以及對各種文化在石灣發(fā)展與成長的接納度。比如以畫入陶,既拓寬了繪畫的邊界,也拉大了陶塑的美學空間,形式高于立體,而內容大于平面。創(chuàng)新是要在傳統(tǒng)與現(xiàn)代之間取得平衡,更凝聚了陶藝家的創(chuàng)作理念及人文思想,這才叫真正創(chuàng)新。

黃強華:時代在變更,藝術的形式也要不斷創(chuàng)新。明清時期的石灣陶主要是以瓦脊公仔、日用陶為主,廟宇、建筑等都需要石灣公仔來裝飾,茶壺、碗、水缸等生活必需品也讓石灣陶的需求變得旺盛。如今的石灣陶藝離我們日常的生活確實有距離,我們可以將石灣陶藝再融入生活剛需品中,將多種材料融進創(chuàng)作,把欣賞品轉化為生活用品,背后再有大產(chǎn)業(yè)支撐,可以將我們的藝術再提升為更高端、具有國際語言的石灣陶藝。

此外,景德鎮(zhèn)的陶瓷可以制作出器皿,讓國畫家、書法家在上面進行器皿創(chuàng)作,吸引了很多高端藝術人才來到景德鎮(zhèn),但目前石灣公仔還沒有融入其他高端藝術。如果石灣陶藝能包容多門類藝術進去,讓更多年輕人加入,更多書畫藝術家參與,在創(chuàng)作模式上大膽創(chuàng)新,相信石灣陶藝能上一個新的臺階。

楊飛武:首先,因珠三角商品經(jīng)濟的競爭使然,石灣陶藝具有較強的商品屬性,并有明顯的通俗化傾向,我們應“與時俱進”,對原有的具有地域特色的文化基因與藝術元素,加以梳理與總結,開發(fā)新思維,新視野,不斷創(chuàng)新題材、品種、技藝,并創(chuàng)作更多具有人文性與藝術性兼具的精品,提升石灣陶藝的整體品質與形象,以適應新時代的審美需求,并走進現(xiàn)代生活。

其次,陶藝家要加強自我修煉,不斷提升文化和審美層面的修養(yǎng),并學習、借鑒其他陶瓷產(chǎn)區(qū)陶藝家的創(chuàng)新、創(chuàng)意,在古今中外藝術中,兼收并蓄,并作適度的超前探索,從而豐富石灣陶塑的藝術語言,令石灣陶藝除了堅守傳統(tǒng)的品性外,更具多元化、當代性和世界性。

《收藏·拍賣》:石灣陶藝如何再出發(fā),重塑文化名片?

潘柏林:大灣區(qū)文化興起是一個契機,我們不單要做灣區(qū)的名片,我們還要做全世界的文化名片,我們應利用一切有影響力的人、懂石灣的人能幫助石灣來推出這張“名片”。首先,我們要立足于“守正”,不丟掉石灣的核心元素和價值,在創(chuàng)新中進一步發(fā)展,深入市場調查,充分了解大眾不同的審美觀念,通過包括設計周在內的各種展覽或賽事,多交流學習,多吸收融合,創(chuàng)作出更多符合當代元素的作品。總結來說,就是守正創(chuàng)新,把老祖宗留下的傳統(tǒng)文化發(fā)揚光大,發(fā)掘它們最真實的價值。

其次,石灣陶是人文的藝術,石灣陶藝急需學術的梳理。我們石灣應該組織去傳播,把很有影響的人的言論記錄下來,例如胡博講過,石灣公仔可以和西方羅丹媲美。我們要讓石灣公仔所代表的中國傳統(tǒng)陶瓷造型之線可以在當代陶藝語境中以創(chuàng)造性的方式重新生效。第三,藏家的支持也很重要,石灣的水可以載舟,也可以覆舟,如果收藏家對石灣沒有信心,你講什么都沒用。各界都有各界想法,但一定要懂得團結有計劃,內訌更加不行。

黃志偉:精品路線也要保持,高端的作品要成為陶藝產(chǎn)業(yè)的標桿。要適應新的時代、新的審美,要走進現(xiàn)代的生活。文創(chuàng)陶藝應該會是石灣陶藝未來發(fā)展的一個非常重要的類別,也是可以發(fā)展成為一個很大產(chǎn)業(yè)的。

黃強華:《收藏·拍賣》雜志加入促進石灣陶藝的發(fā)展很及時,還有潘柏林大師,這么大年齡還出山,組建陶藝家協(xié)會的平臺,我覺得很高興。現(xiàn)在各個“小平臺”太多,各自為戰(zhàn)。石灣必須有一個大的平臺,大家聯(lián)合起來,舍棄小我,共同營造一個大我。這個平臺需要我們各路人馬共同融進,經(jīng)常交流研討,并融進全國的藝術家、理論家等,吸引各方人才加盟到石灣陶藝的創(chuàng)作、創(chuàng)新中來。

封偉民:陶藝作品需要在傳統(tǒng)與現(xiàn)代、藝術與市場之間找到平衡點。

霍然均:我們可以把一些行業(yè)協(xié)會整合起來,共同推動石灣陶藝的發(fā)展;或者找一個機構作為“領頭羊”去牽頭,因為單靠一兩個人或者協(xié)會,效果沒有這么理想,合力出拳才更有力量。其次,佛山的建筑陶瓷在全國是第一流,我們石灣陶藝也是一流。如果我們能夠跨界聯(lián)合,借力一些陶瓷企業(yè)來共同擦亮石灣的品牌,將會是雙贏的局面。

鄧榕深:我建議以后一定要拿最好的作品去全國各地展覽,特別是要拿精品。我也經(jīng)常參加一些藝術類的展覽,景德鎮(zhèn)、宜興都占了大部分的展位,我們石灣基本上沒有,偶爾有也就一兩家。另外,做宣傳也應該抱團,才能擴大品牌的影響力——“推出去,引進來”,而不是各自為戰(zhàn)。

史鑫:雖然石灣陶藝產(chǎn)業(yè)發(fā)展如火如荼,但陶藝的人才儲備仍是個大問題,因為行業(yè)的特殊性,現(xiàn)在的年輕人不太愿意從事陶藝創(chuàng)作。于其他行業(yè),陶藝行業(yè)相對比較辛苦,成熟周期太長,要吸收新鮮血液加入陶藝這一行業(yè),要重視年輕人的發(fā)展,要多宣傳他們。未來的消費群體肯定是年輕人,所以要讓年輕陶藝家加進來,這樣可以更多地了解他們的思維,對我們的傳承、消費都有很大作用。現(xiàn)在都是視頻化、網(wǎng)絡化時代,我們如果不去接納、擁抱它,我們很難在整體的品牌包裝、個人的形象推廣以及作品的銷售方面不遇到瓶頸。

楊飛武:石灣陶藝未來的發(fā)展格局要“高大上”,地方政府、陶藝行業(yè)和陶藝家均應突破思想與觀念的局限性,以創(chuàng)新的理念,以更加包容的心態(tài),吸收、融合外來藝術創(chuàng)作與營銷的理念與優(yōu)質資源。例如,引進學院派的中青年陶藝家,為行業(yè)注入新的生機與活力,引導陶藝家和世人從人文精神與美學的高度去體驗和理解石灣陶藝的真正價值。

同時要“走出去,請進來”,由地方政府牽頭,聯(lián)合各地政府部門及相關行業(yè)組織,籌辦全國性乃至國際性,有較大影響的陶瓷大展及學術交流活動,并策劃打造一系列的高峰論壇,以擴大石灣陶藝在國內外的知名度和文化影響力,讓世人全面了解石灣陶藝的“前世今生”。行業(yè)組織也要重視構建石灣陶藝的理論體系,并建立一套完善的、權威性的價值評估體系,提升石灣陶藝在中國乃至國際陶藝界的地位與話語權。