再生透水混凝土基本性能與孔隙特征的研究

郭麗朋,朱 強,林 姍

(1.長江工程職業技術學院水利與電力學院,湖北 武漢 430212;2.中國科學院武漢巖土力學研究所巖土力學與工程國家重點實驗室,湖北 武漢 430071)

0 引 言

近年來,建筑垃圾的處置、城市熱島效應、內澇等問題一直影響著人們的生活水平質量。國內外學者為了解決這些困擾,利用建筑垃圾獲取再生骨料,由水、水泥、再生骨料制備環保減壓型建筑材料“再生透水混凝土(Recycled pervious concrete,RPC)”,并對其開展了相關研究工作。邊亞東等[1]研究了再生骨料粒徑、設計孔隙率和水灰比對再生透水混凝土透水性能和強度的影響,結果表明,再生骨料粒徑、設計孔隙率與透水系數呈正相關,水灰比對透水性能影響不大。佟鈺等[2]以再生粗集料、水泥、水和萘系減水劑制備再生透水混凝土,研究了集灰比、水灰比、集料粒徑等參數對強度和透水性能的影響,結果表明,在集灰比4.0~4.6、水灰比0.38~0.41情形下,再生透水混凝土綜合性能最佳。袁漢卿等[3]研究了在10~20mm骨料粒徑組合、不同再生骨料取代率(0、30%、50%、70%)情形下再生透水混凝土透水性能和抗壓強度的變化,結果表明,透水性能與取代率呈正相關,取代率為50%時強度最高。Muhammad等[4]研究了再生透水混凝土與普通透水混凝土對孔隙率、透水系數、抗壓強度和抗彎強度的影響。Yap等[5]以定水灰比0.35,進行不同再生骨料取代率(20%、40%、60%、80%和100%)的再生透水混凝土試驗研究,結果表明,由于再生骨料外面被一層老的水泥砂漿包裹,致使強度較低,但在防滑性與耐磨性能方面均達到相關要求。Chindaprasirt等[6]研究發現,將細砂和粉煤灰摻入再生透水混凝土中,兩者均能使強度顯著提高,但孔隙率和透水性能有所降低。目前,學者們只是從宏觀層面上研究再生透水混凝土的基本性能,對于由細觀層面揭示其宏觀性能的變化規律研究有待更加系統的研究。基于此,本文以不同的設計孔隙率制備再生透水混凝土,采用Image法研究RPC內部孔隙特征對其基本性能的影響規律,為再生透水混凝土的深入研究提供參考。

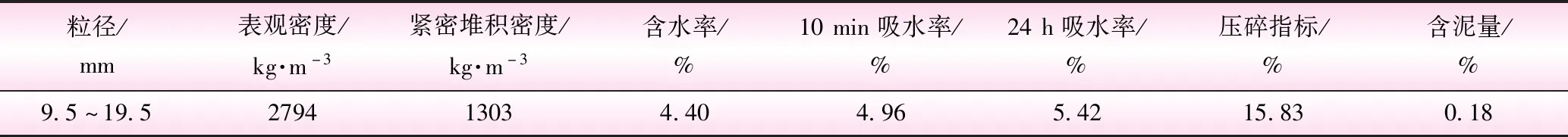

表1 再生骨料物理性能參數

1 試驗設計

1.1 原材料

水泥采用湖北省武漢市生產的P·O 42.5普通硅酸水泥;水采用武漢市自來水;再生骨料(Recycled Coarse Aggregate,RCA)由武漢市某城中村拆遷的C30混凝土路面,經顎式破碎機破碎、振動篩分機初篩、人工二次篩分獲得9.5~19.5 mm粒徑作為RCA,依照GB/T25177—2010《混凝土用再生粗骨料》[7]的要求進行再生骨料基本物理性能參數的測定,經測試其物理性能參數滿足要求,基本物理性能參數見表1。

1.2 配合比設計

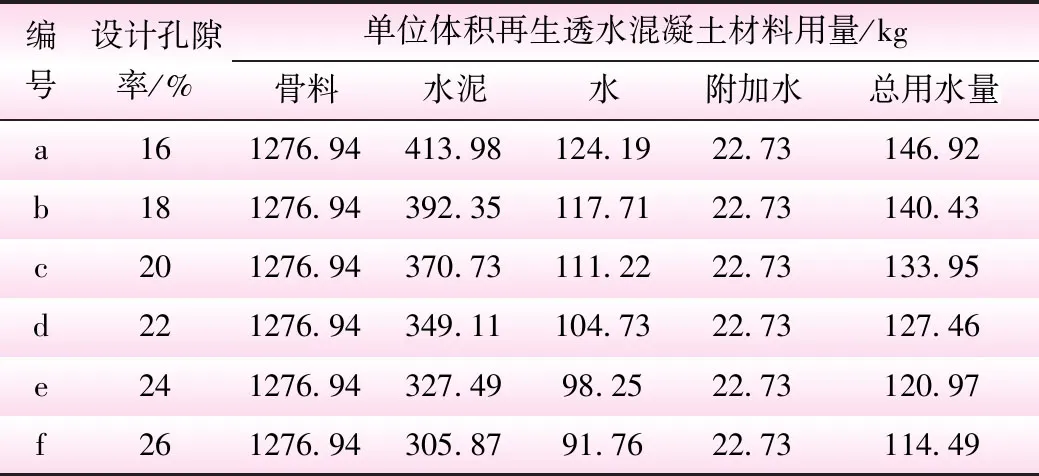

RPC配合比的設計需同時兼顧透水和強度兩個方面。本次試驗采用體積法[8]進行計算,據相關研究,設定水灰比為0.3[9-12],在RCA用量不變的前提下,設計了6組變設計孔隙率(16%、18%、20%、22%、24%、26%)配合比。由于RCA表面被大量老水泥砂漿包裹且機械破碎導致其自身具有大量微裂紋,因此其吸水率一般很高,為了使RPC后期具有良好的性能,以10min的有效吸水量作為拌和水的附加用水量[13-14]。RPC配合比見表2。

表2 RPC配合比

1.3 試件制備及性能測試

RPC采用強制式攪拌機攪拌,拌制流程如圖1所示,所制備的混凝土試件尺寸為150 mm×150 mm×150 mm,參照文獻[15]對試件進行裝模和標準養護。

圖1 RPC拌制流程

RPC的抗壓強度、孔隙率與透水性能測試均采用標準試件,每組3塊,取試驗結果均值。參照文獻[15]對試件進行抗壓強度測試,參照文獻[8,16]對試件進行孔隙率與透水性能測試。

2 試驗結果與分析

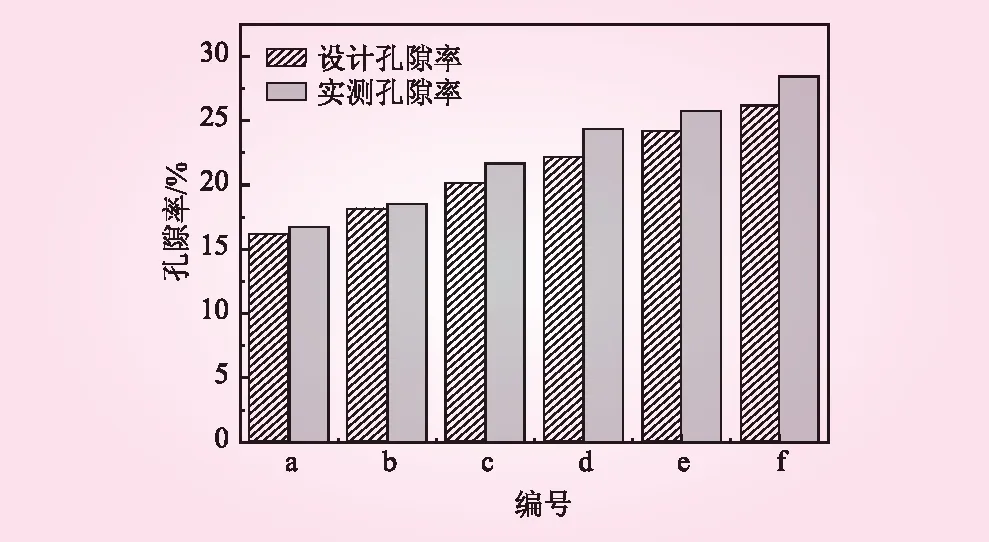

2.1 再生透水混凝土試件的實測孔隙率與設計孔隙率

實測孔隙率是影響混凝土強度和透水性能的主要因素。圖2為試件的實測孔隙率與設計孔隙率的關系。由圖2可知,實測孔隙率為16.71%~28.43%,設計孔隙率為16%~26%,試件的孔隙率基本滿足設計要求。隨著設計孔隙率的增大,實測孔隙率逐漸增大,這是因為RPC中的孔隙是由連通孔隙、半連通孔隙、封閉孔隙組成,其中連通孔隙、半連通孔隙為有效孔隙[17-18]。當RCA用量一定時,隨著設計孔隙率的增大,填充RCA間孔隙及包裹RCA的水泥漿體逐漸減少,導致RPC內部孔隙增多,形成封閉孔隙的概率降低。蔣昌波等[19]研究了骨料粒徑對多孔混凝土內部連通孔隙率的影響,結果發現,連通孔隙率隨著骨料粒徑的增大而增大,本試驗所用的RCA粒徑為9.5~19.5 mm,也提高了在RPC內部形成連通孔隙的概率。

圖2 試件的實測孔隙率與設計孔隙率

2.2 設計孔隙率對再生透水混凝土抗壓強度與密度的影響

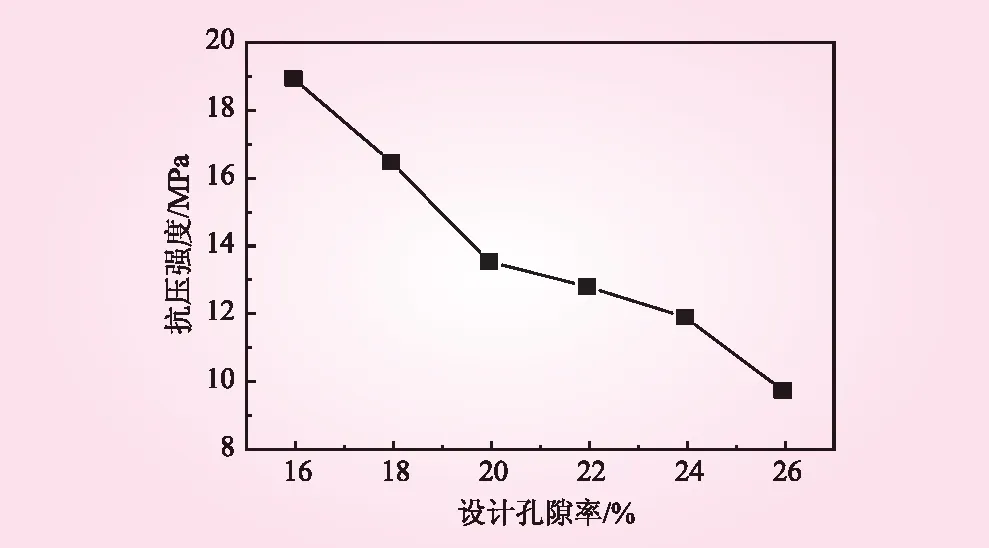

圖3為設計孔隙率對RPC抗壓強度的影響。由圖3可知,隨著設計孔隙率的增大,RPC抗壓強度逐漸減小,兩者基本上呈負相關關系。這是因為在RPC中,RCA之間接觸點的多少、表面水泥漿體包裹的厚度決定了混凝土抗壓強度的大小[14,20-21]。在骨料用量一定的前提下,當設計孔隙率增大時,拌和的水泥漿體減小,致使RCA之間的接觸點減少、表面水泥漿體包裹的厚度變薄、粘結力降低,從而混凝土抗壓強度降低。例如,在設計孔隙率為16%時,RPC抗壓強度為18.87 MPa;在設計孔隙率為26%時,RPC抗壓強度僅為9.67 MPa。

圖3 設計孔隙率對RPC抗壓強度的影響

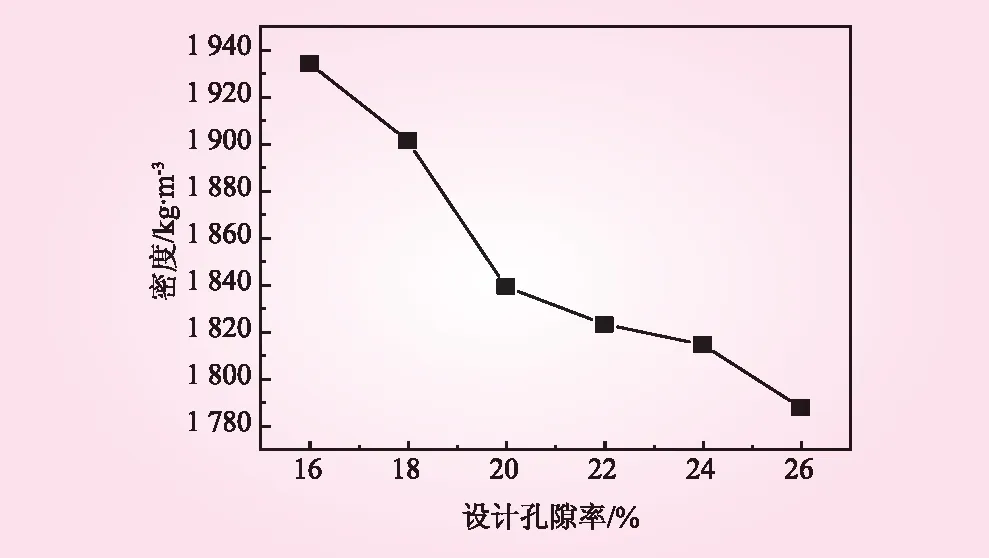

換言之,與普通混凝土類似,RPC的密度是影響其抗壓強度的主要因素[22-23]。在骨料用量一定的前提下,當設計孔隙率增大時,致使RCA間填充的水泥漿體減少,孔隙增多,密實度降低。圖4為設計孔隙率對RPC密度的影響。由圖4可知,隨著設計孔隙率的增大,RPC內部孔隙逐漸增多,密實度逐漸降低。

圖4 設計孔隙率對RPC密度的影響

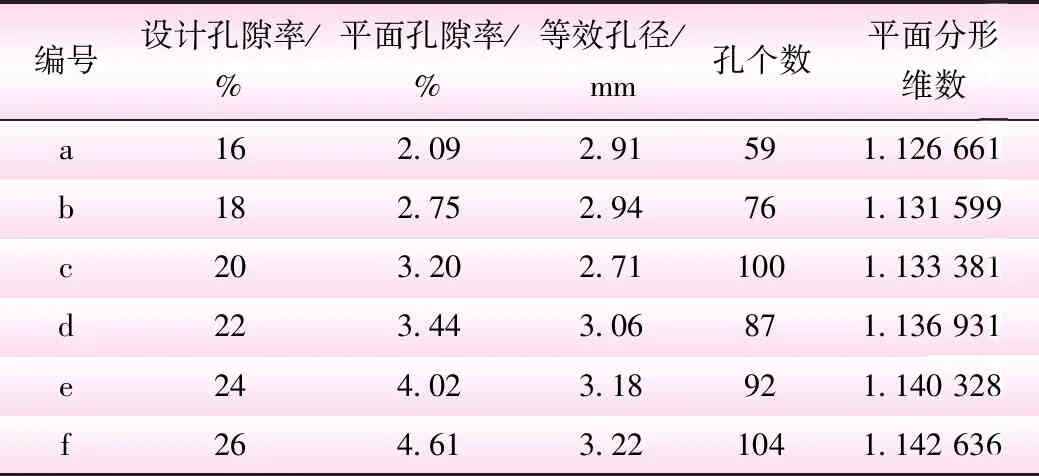

由上述試驗結果分析發現,影響RPC抗壓強度的主要原因是其內部孔隙結構特征。為了研究設計孔隙率對RPC抗壓強度的影響,將每組試件按圖5a所示切割成均等的3份,用數碼相機對切割出的每部分的上下2個面進行拍照,對拍照面進行灰度化處理(見圖5b)。利用Image軟件,提取圖片的平面孔隙分布,圖片顯示結果如圖5c、5d所示,其中,白色區域為截面孔隙,灰色區域為RCA和水泥漿體。參照文獻[17,24-25],將拍照面上的平面孔隙分布轉化為平面孔隙率、等效孔徑、孔個數、平面分形維數等指標(取均值)進行量化,圖像處理結果見表3。

表3 平面孔隙特征

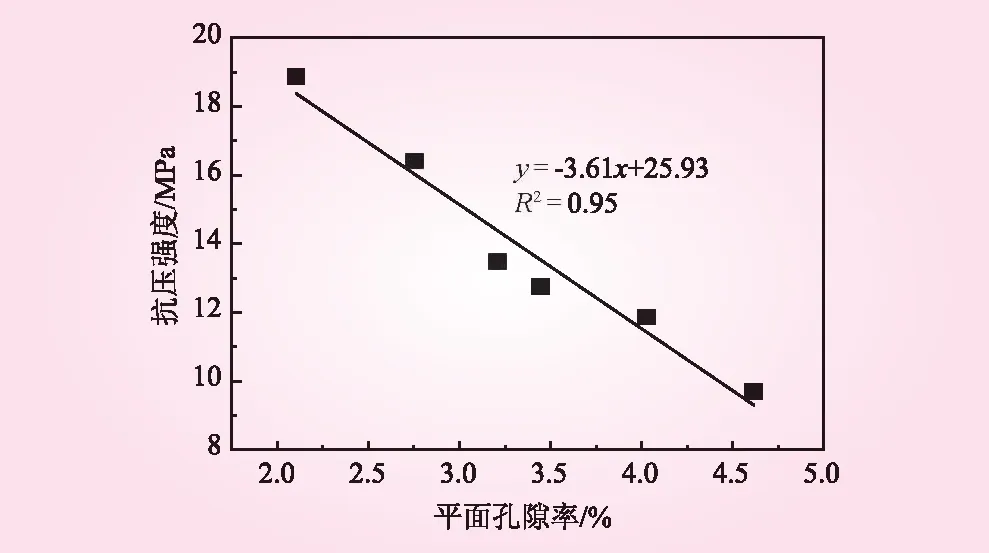

圖6為平面孔隙率對RPC抗壓強度的影響,通過擬合發現,隨著平面孔隙率的增加,RPC抗壓強度逐漸降低。這是由于平面孔隙率的變化主要受等效孔徑、孔個數影響。因此,綜合考慮等效孔徑、孔個數這2個主要指標,來說明RPC內部孔隙結構對抗壓強度的影響。結合圖3、表3,a組設計孔隙率為16%、抗壓強度為18.87 MPa,f組設計孔隙率為26%、抗壓強度為9.67 MPa,通過對比a組和f組試件結果發現,f組的等效孔徑、孔個數較a組分別增加11%、76%,RPC抗壓強度降低了49%。由此可知,等效孔徑與孔個數是影響抗壓強度的重要因素,這是因為RPC內部存在著界面過渡區[26-27],孔個數越多、等效孔徑越大,導致RCA間的接觸點減少,膠結能力變差,界面過渡區更加薄弱。另外,孔個數的多少影響著RPC的密實程度,進而影響著抗壓強度的變化。曾超等[24,28]研究多孔混凝土孔隙結構特征發現,平面分形維數作為評價多孔混凝土內部孔隙結構復雜性、不規則性、自相似性等特征的量度,對研究RPC的抗壓強度具有重大意義。

圖5 RPC內部孔隙提取流程

圖6 平面孔隙率對RPC抗壓強度的影響

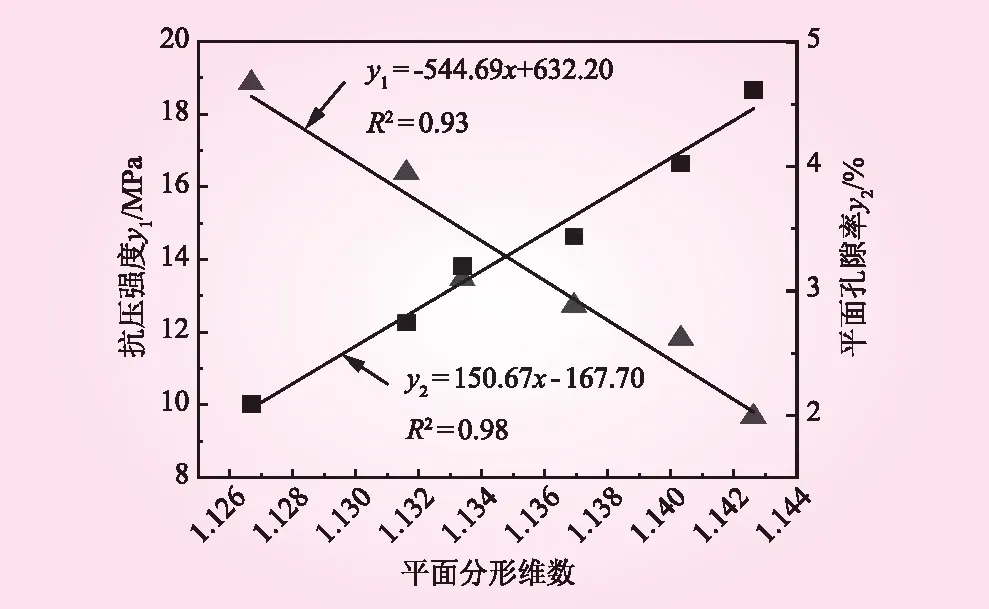

圖7為平面分形維數與RPC抗壓強度、平面孔隙率的關系,通過擬合發現,平面分形維數與RPC抗壓強度呈負相關,平面分形維數與平面孔隙率呈正相關,由此說明隨著設計孔隙率的增加,RPC內部孔隙分形維數越大,孔隙結構越復雜。

圖7 平面分形維數與RPC抗壓強度、平面孔隙率的關系

圖8 設計孔隙率與透水系數

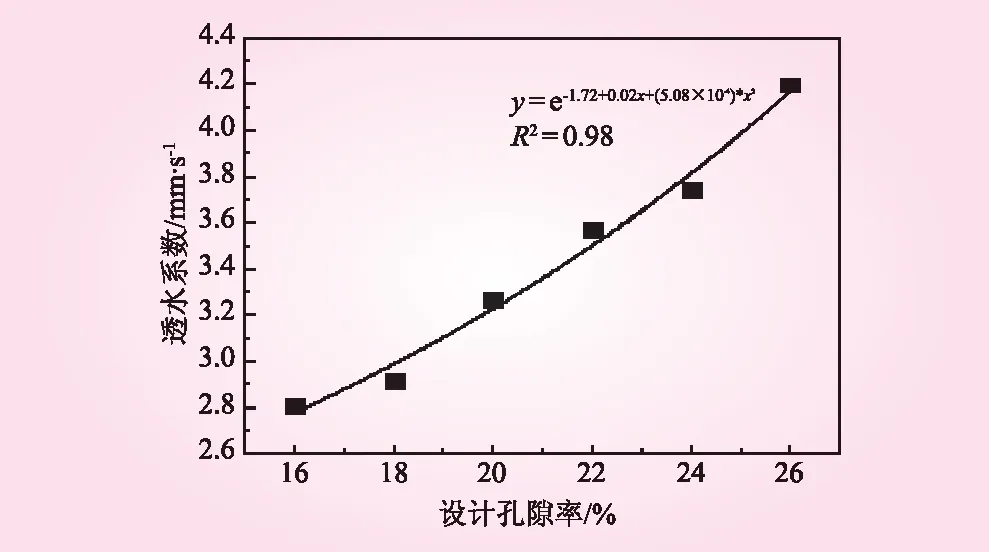

2.3 設計孔隙率對透水系數的影響

本試驗測得的透水系數范圍為2.8~4.2 mm/s,滿足文獻[16]的要求,與Tennis[29]研究的透水混凝土透水系數范圍一致。圖8為設計孔隙率與透水系數的關系,經擬合兩者呈指數關系,這與SataV.等[14]和Kou S C等[30]的研究結論相符。

由圖8可知,透水系數隨著設計孔隙率先緩慢增加然后增長速度加快,呈現指數函數關系,這是由于在RCA用量一定的前提下,隨著設計孔隙率的增大,填充RCA間的水泥漿體逐漸減少,RPC內部孔隙逐漸增多(由圖4密度變化可看出),構成連通孔隙的概率逐漸增大,透水能力增強,致使透水系數逐漸增大。白曉輝等[31]通過利用2.5~5、5~10、10~15 mm粒徑的骨料制備透水混凝土,研究了不同骨料粒徑對其透水性能的影響,結果發現大粒徑骨料透水性能是小粒徑骨料的6倍,本研究所用骨料粒徑為9.5~19.5 mm,也減少了RPC內部封閉孔隙形成的概率。再者,這也說明影響透水性能的因素,還需從其內部孔隙結構進行剖析。

為了明晰孔隙結構對透水系數的影響,結合表3、圖8,以a組透水系數2.80 mm/s和b組透水系數2.91 mm/s為例進行對比,分析可知,b組較a組透水系數、等效孔徑、孔個數分別增加了4%、1%、29%,兩者等效孔徑相差不大,說明孔個數對透水系數的影響較大。由此認為,當等效孔徑大小變化不大時,孔個數就成為了透水系數的關鍵影響因素,這與文獻[17]的研究結果一致。

3 結 論

本文通過試驗研究了不同設計孔隙率對RPC宏觀性能的影響,利用Image軟件對試件的切片圖像進行處理,從微觀層面上揭示了RPC內部孔隙特征對宏觀性能的影響,可得結論如下:

(1)在骨料用量一定的前提下,隨著設計孔隙率的增加,RCA間及表面包裹的水泥漿體逐漸減少、粘結力降低,RPC內部孔隙增多,密度逐漸減小,致使RPC抗壓強度逐漸減小,總體上,RPC抗壓強度與設計孔隙率兩者呈現負相關關系。

(2)運用體積法設計并制備的RPC,實測孔隙率隨著設計孔隙率的增大而增大,這說明利用體積法控制RPC的孔隙率是可行的;此外,通過擬合發現,設計孔隙率與透水系數滿足正相關指數關系。

(3)通過對RPC進行切片、數碼相機拍照,并利用Image軟件對圖像進行處理,提取其內部孔隙結構,發現等效孔徑與孔個數是影響抗壓強度、透水系數的重要因素。當等效孔徑大小變化不大時,孔個數為透水系數的關鍵影響因素。隨著設計孔隙率的增大,RPC內部孔隙結構越來越復雜。

(4)RPC的強度、透水性能受到其內部多種因素的影響,例如,RCA間接觸點的個數、水泥漿體包裹的厚度、孔隙間自由孔間距的大小等因素影響著強度的變化;孔的輪廓系數、彎曲程度、粗糙程度等指標影響著透水性能的變化。因此,對于協同多因素對比分析研究RPC內部孔隙結構對其基本性能的影響機理是后續研究的一個重點,有待于繼續試驗研究。