將時間、生命揉進畫作中

——我的創作思考雜談

張藝

小時候喜歡看姐姐畫畫,看到在一支筆的起落之間,白紙上就顯現出了好看的畫面,既驚訝又羨慕,這激發了我對繪畫藝術的追求和渴望。從此,課本中故事里的人物便出現在課本和作業本的邊邊角角。這些涂鴉很受小伙伴們的喜歡,連老師都說有趣。久而久之,那些原本為游戲而畫的小人兒越來越像模像樣,在美術老師的指點下,又經過自己的努力,我在繪畫的過程中找到了滿足和愉悅。

人的一生,只要有一件事情能真正做好,就是成功。在我們身邊,每一天都有各樣的故事在發生,撩撥著我們的思緒:好奇、感動、糾結、憤怒、悲傷、希望和快樂。情之所至,我總不由自主地拿起畫筆,記錄下一個個讓我動心的片段。

初學畫時,老師讓我用鋼筆畫速寫,鋼筆不能更改,下筆之前必須認真仔細地觀察對象的特征和變化,逼著自己下筆精準。那時我經常去劇場、菜場、街邊、車站碼頭寫生,這些熱氣騰騰、鮮活生動的日常場景,姿態生動各異的人物,是我最好的訓練課堂。我的專業是人物造型設計,從學校畢業后主要從事影視和舞臺美術設計創作,工作需要走南闖北,但速寫本從未離身,走到哪兒畫到哪兒,為以后的繪畫創作打下了堅實的基礎。

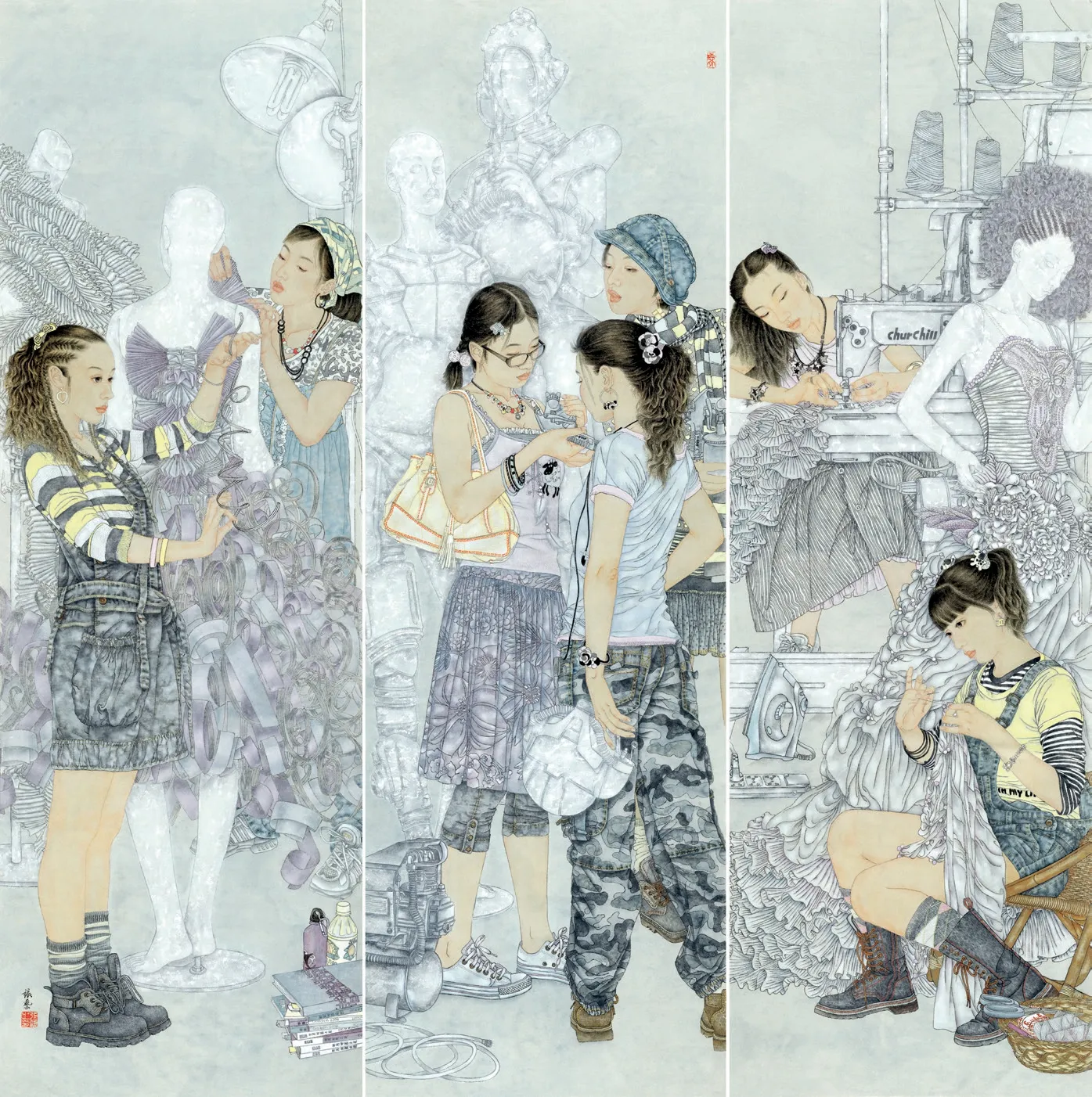

畢業班的初夏 200cm×200cm 2009年入選第十一屆全國美展 2012年江蘇省美術館收藏

2005年我在南京航空航天大學藝術學院任教期間,設立了“快速表達”這門課,經常帶學生去表演系的排練場畫速寫。我再三強調:眼睛看到的人只是一個參照物,一定要抓住人物的特征并適當夸張,歸納取舍,把速寫或慢寫當作創作來畫,要求畫到紙上的人物一定是自己主觀重塑的心中想要創造的形象。我以為,對人物結構以及動態規律的深刻把握,是一個畫家最重要的基本功訓練和積累。

第一次進行中國工筆畫創作,我的思路就像剛拿到劇本的導演一樣,一邊考慮著畫什么、怎么畫,一邊做著中國工筆人物畫技法的研究功課。我決定畫身邊最熟悉的學生,因為我熟知他們,也常常被他們的活力感動到。作品《A6教室》就是這樣完成的。畫面中有兩個學生,一個側身抱著書籍向前走,另一個背對觀眾側著臉在穿針引線,這是教室里十分常見的景象。畫面中間是兩個樹脂模特兒,模特兒身上穿著用各種紙質和金屬材料制成的時尚夸張的服裝。學生是動態的,模特兒是靜態的,動靜之間盡是真實與想象的結合。我特別用心地設計了一個學生穿著流行的工裝長褲,扎著時尚的丸子發型;另一個學生則穿著短裙,梳著小辮子。學生的表情活潑可愛,而模特兒的表情則平淡漠然。這些著意設計的細節差異,使畫面更飽滿耐看。畫面的主色調特意調制了淺淺的灰藍色,寧靜悠遠中,有一種自然流淌的意韻。這幅作品在全國第六屆工筆畫大展中獲得了優秀獎。

在繪畫領域,只有不斷探索才能獲得進步,表達心中對藝術的追求和熱愛不可能只停留在單一的繪畫語言范式上。繼《A6教室》之后,我的創作靈感不斷迸現,具有代表性的是參加第十一屆全國美展的《畢業班的初夏》、獲第二屆“徐悲鴻獎”中國畫展金獎的《飄動的云》,以及獲首屆全國現代工筆畫大展金獎的《仲夏織夢》等作品。以《畢業班的初夏》為例,在這件作品的創作過程中,我不僅使用傳統的中國畫技法,而且還靈活運用我在研習版畫和巖彩繪畫中所掌握的技法和繪畫語言來完成作品中的人物、服裝、背景等肌理效果的表現,力求做到整體效果吸人眼球,細節刻畫細膩耐看,而色彩的運用盡量做到簡潔單純,應用大面積的藍灰冷調和白色以加強畫面整體的單純化,再輔以極少的黃紫色,補色對比,冷暖呼應,營造出溫馨淡雅的氣息,傳遞給觀者詩歌般的視覺享受。構圖采用三條屏組合,整體相互關聯,運用點線面的結合——左邊和中間的人物都是站姿呈垂直線,而右邊的兩個人物則是坐姿呈點狀。如果將人物的頭用線連在一起,則呈波浪曲線,由低到高由高到低,錯落有致。在邊線的處理上則留天留地,讓畫面有上下伸展的空間,左右裁切處理讓畫面有延伸感。通過創作這些作品的過程,也是我不斷體悟技法和繪畫真諦的過程,我越來越清楚地明白,藝術創作不能故步自封或完全遵循過去的繪畫模式,要力求變新,要有時代氣息,要嘗試追求充滿活力的形式和手段,這樣才能讓歷史悠久的中國工筆畫煥發出新的生命力。

近幾年有機會受邀參加國外的一些畫展,同時游歷了歐美很多國家,每到一處首選參觀的是美術館和博物館。許多過去只能在畫冊上看到的名畫都能親睹。西方藝術大師的作品讓我震撼不已,也給了我最大的啟示,就是不能重復自己、不斷創出新意。在參觀巴塞羅那畢加索博物館時,看到他以自己的創作手法來解析委拉斯凱茲的《宮娥》,同一個題材同一人物畢加索居然畫了52幅,從不同角度、色彩、線條、構圖諸方面來表達對同一主題的詮釋。他對藝術執著求變的精神,深深地感染了我,也為我的創作開拓了新的視野。在探索的道路上我意識到,固有的創作形式已經不能滿足繪畫對象傳達給我的審美感受,所以必須要變,要開拓出最適合自己表達的新語言。因此我嘗試從重彩向淡彩轉型,在人物造型上也采取了從完全寫實向寫實與寫意相互轉換的理念,以寫實的手法表現寫意,以寫意的意象體現寫實,看似寫實實為寫意,似是而非雋永含蓄,重在表現意境,展現內在之美。

在這期間,我去了西雙版納寫生。云南的自然風光和濕潤的空氣與植被,為我的創作提供了新的靈感和實驗新技法的機會。與重彩工筆畫相比,淡彩工筆畫沒有抓人眼球那般強烈的視覺沖擊力,而是需要觀者用心去慢慢品咂、細細回味,它呈現的是“清水出芙蓉,天然去雕飾”的清純之美。與重彩不同,淡彩更加著重精神層面的表現,追求內心的寧靜,那是一種能聽見花開的感覺,給人凈化心靈的愉悅。在這樣的意境下,色彩的運用也應該遵循“寓情于物,隨類賦彩”的法則,也就是說畫家要想把自己的情感在作品中表現出來,色彩造型也要隨著畫家思想感情的變化而發生變化,作品中的色彩已經不是物體的本色而是畫家的主觀色彩,根據對物象的理解和詮釋,打破對象的固有色,這讓我的色彩使用體驗達到了一個新的高度。老子曰:“道可道,非常道。”也就是我們常說的“法無定法”,一切皆隨創作者思想情感的抒發來表現,讓自己在創作中自由馳騁、無拘無束,尋找到更自我、更獨特的繪畫語言,有情趣、有味道、有精神。在這階段我創作出了一批淡彩的作品,如《映像版納》《沐春》《綠了芭蕉》《月光下的鳳尾竹》等。

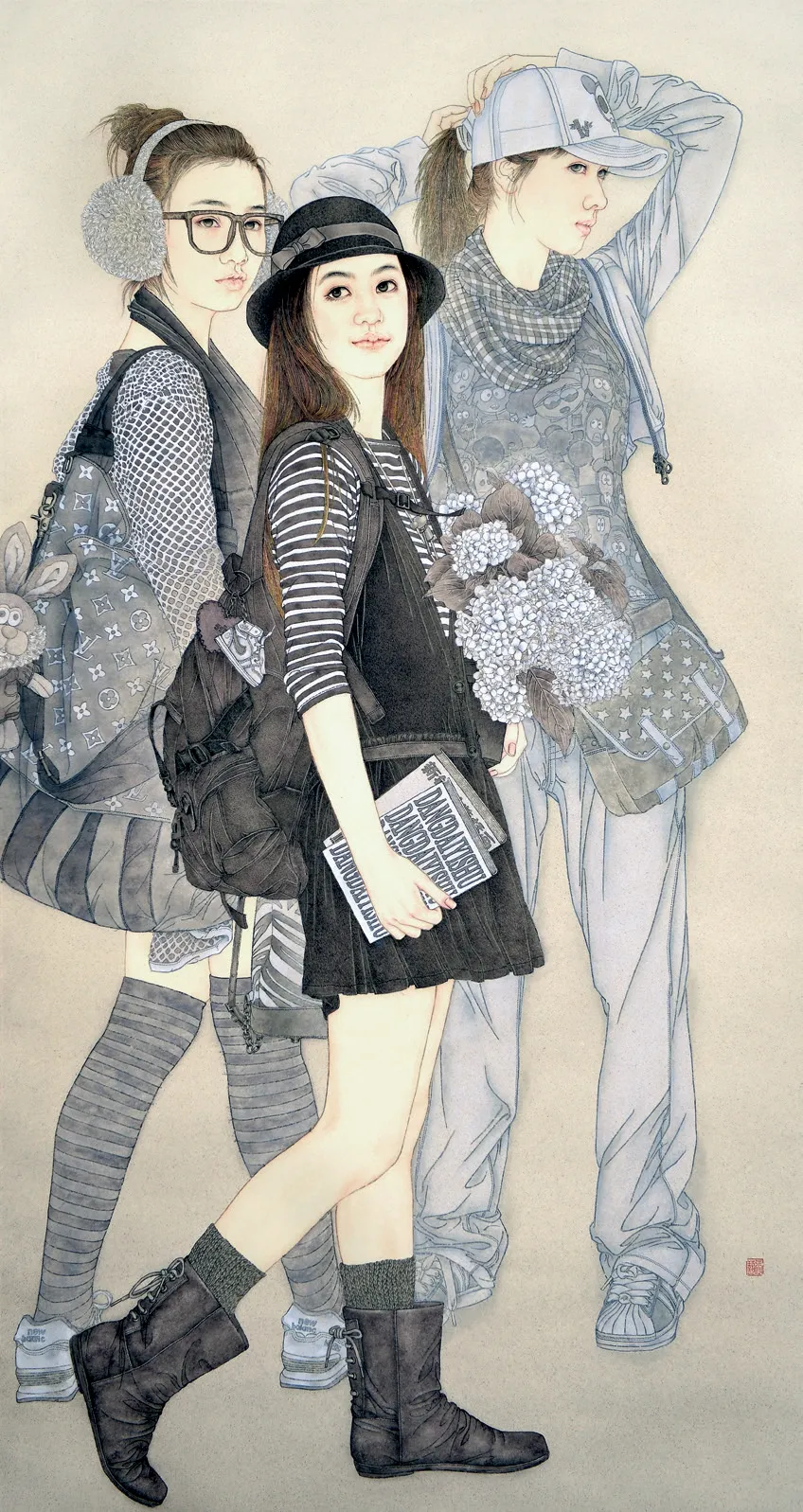

路過你的世界 絹本 132cm×66cm 2021年

我也曾多次去甘南藏族聚居地和大西北采風,當地的風土民情深深地感染著我。尤其是敦煌莫高窟的游歷,更加促使我重新審視自己的創作。我意識到精神才是繪畫創作的核心,正所謂“無常為常,無界為界”,只有突破常規,突破心中的藩籬,創作空間才有可能得到無限拓展。所以我又開始了從淡彩到無彩的嘗試。這一階段里,我大部分作品都是用墨色的黑白灰替代顏色,表現我的繪畫情感和思想。因為我覺得色彩繽紛的畫作能給人以愉悅,但無色能讓人陷入思考,讓人用心來感悟作品表達的某種思想和內涵。敦煌壁畫的斑駁和久遠,給人一種滄桑感和厚重感,這是色彩無法表現出的感覺,就像時間的積淀給予藝術作品的包漿。我在一些小幅工筆畫中嘗試用無彩繪畫的手法來創作,如《云系列》《秋意》《流年》《樹語心愿》《校園向日葵》等。當時這些作品還沒有完全用黑白灰來替代顏色,在局部或背景上還會適當地用一點淡彩墨來映襯其他處墨色的表現,就像電影《辛德勒名單》中的紅衣小女孩,穿梭在整個黑白電影的畫面中。近幾年我大多作品都是黑、白、灰的試驗,更注重自己情感和作品本身的內涵,使畫面更加單純。例如中國美術館收藏的第十三屆全國美展的入展作品《文明之約》。這幅作品表現的是一群中外友人參觀敦煌莫高窟的情景,男女老少,黑人白人黃種人,因為服裝各異、配飾多樣,如果用色彩來表現,肯定會是五光十色,與敦煌壁畫的斑駁陳舊形成強烈反差。而在這幅作品中,我想表現的是古老文明和現代文明的對話,東方文化和西方文化的交流,絕不可以厚此薄彼,所以決定除了人物的膚色要表現不同種族之外,其他都用黑白灰來表現。由于黑白灰沒有色彩傾向,只有程度顯現,更容易引導觀眾進入畫面預設的心靈投射維度,感受來自東西方文明的交匯碰撞,感受時代機遇讓中國這個古老的國度再次崛起立于世界民族之林的驕傲與自豪。在技法處理上,我將所有人物的頭發全都主觀處理成了白色,以起到點綴提亮的作用;運用山水畫皴擦的手法來表現棉布、皮革、薄紗、絲綢、牛仔布等不同材質服飾的肌理效果,用畫重彩的手法來表現背景敦煌壁畫的滄桑斑駁和厚重。整體來說,我在作品中以多樣化的處理方式表達了“求簡、求變、求新”的審美新追求。

我平日里很少特意去想畫什么,但尋常的日子總能有所發現,某件有趣的事、某個可愛的人,有時甚至是一朵迎風搖曳的花,只要能打動我,我都會用富于情感的筆墨詮釋出來。當一個畫家將時間、生命揉進畫作中,瞬間即化為恒久。無論我的繪畫會朝哪個方向發展,它一定是融入時代精神、散發青春氣息的,因為唯其如此,作品才有精神美感、才有生命活力。我愿意為創作一幅作品花上經年累月,我愛這種磨礪的過程,享受過程比完成作品更讓我快樂。當一張空白的紙承受無數次畫筆的起起落落,歷經我數日、數月的情感投入,呈現出可審視的畫面,這個過程讓我心動和不安,也讓我甜蜜和滿足。當我佇立畫前與畫中人對視,當她的眼睛也漸漸能夠與我對視,我能感受到她的感傷和快樂,同她一起心跳與呼吸,甚至聞到她的味道……在那一刻,我覺得,我的生命已經完完全全地與作品融合在了一起。

校園向日葵 180cm×96cm 2017年入選香港“全球水墨畫大展”

文明之約 紙本 224cm×173cm 入選第十三屆全國美展進京作品 由中國美術館收藏