數字經濟促進了共同富裕嗎

鄧石軍 陳曉霞

(中共廣東省委黨校,廣東 廣州 510053)

一、引言

“治國之道,富民為始。”共同富裕是中國人民的基本理想,是中國共產黨的重要奮斗目標,也是社會主義的本質要求。黨的十九屆五中全會提出了到2035年“全體人民共同富裕取得更為明顯的實質性進展”的目標。促進共同富裕有兩個維度:一是“共同”維度,要解決經濟成果的公平性分配問題。公平性分配不僅在于城鄉分配的公平,也在于區域之間的公平。二是“富裕”維度,致力于推動經濟增長,提高人民總體生活水平。這兩個維度共存交織、互為因果,因此綜合這兩個維度來看待發展可能會得到更有價值的發現。

當前,隨著數字技術與傳統經濟的融合發展,數字經濟成為許多經濟體的重要組成部分。實現共同富裕,繞不開數字經濟的影響。作為數字經濟大國,中國數字經濟展現出強大的發展韌性,是中國經濟增長的重要動力,被視為數字時代經濟增長的“新引擎”[1]。數字經濟在創造就業以及引領投資、消費、出口等方面發揮著巨大作用,與傳統產業的不斷融合深刻改變了傳統的生產、運輸和分配方式。統計數據顯示,2020年我國數字經濟增加值達39.2萬億元,占GDP比重高達38.6%,名義增長9.7%,是同期GDP增速的3.2倍左右[2],數字經濟在我國經濟中的重要性可見一斑。此外,隨著相關技術的不斷發展和廣泛應用,數字經濟對我國經濟的影響程度將更加全面和深遠。數字經濟的發展將對共同富裕產生何種影響?該問題受到社會各界廣泛的關注。在此背景下,評估數字經濟的發展對我國共同富裕的影響具有重要的現實意義。然而,由于缺乏相關數據和可行的共同富裕綜合評價指標體系,關于數字經濟對共同富裕影響的實證分析相當匱乏。

基于此,本文首次測度我國省級共同富裕指數,探究數字經濟的發展對共同富裕的影響,并從經濟成本角度構建了數字經濟影響共同富裕機制的理論框架。

二、文獻綜述

本文旨在探索數字經濟能否促進共同富裕,所以文獻綜述從以下兩個方面入手。

一是關于數字經濟與經濟增長和收入分配的研究。數字經濟最早出現在唐·泰普斯科特的《數字經濟》一書中,他認為信息技術的變革會導致數字革命,將徹底改變經濟增長方式與經濟格局。之后,許多學者和機構從不同視角定義數字經濟。在數字經濟對經濟增長影響的研究中,結論較為一致,即數字經濟有利于經濟增長。如張勛和萬廣華等(2019)指出,數字金融的普惠性使人們更容易獲得信貸支持,從而有利于家庭創業,進而促進經濟增長[3]。而在收入分配方面的研究結論卻著較大差異。段博和邵傳林等(2020)利用中國285個地級市的經驗證據表明,數字經濟的發展有利于縮小地區差距[4]。而Guellec和Paunov(2017)指出數字化的非競爭性導致的“贏者通吃”的市場結構會加劇收入差距[5]。結論的差異可能是由數據和檢驗方法的不同而引起。目前,多數研究側重于數字經濟對單一經濟效益的影響,而非更有綜合意義的多維經濟指標。實際上,經濟網絡紛繁復雜,許多因素相互交織,對更為綜合性的經濟指標進行分析或許能得到更有意義的結論。

二是對共同富裕的研究。一類文獻探討了共同富裕的內涵以及共同富裕指標的構建。劉培林和錢滔等(2021)對共同富裕的內涵進行了解讀,并探討了實現共同富裕的路徑和指標體系的構建[6]。陳麗君和郁建興等(2021)提出了包含三個維度、14項二級指標、81項三級指標的共同富裕指數模型,并采用設計問卷的形式確定了每個指標的相對重要性程度(權重)[7]。另一類文獻則探索了共同富裕的實現道路。向國成和諶亭穎等(2017)從分工演化角度著手,運用超邊際分析方法,闡述了分工協作是通往共同富裕的必由之路[8]。江鑫和黃乾(2019)從分工角度探討了城鄉公路體系網絡化對共同富裕的影響,研究發現城鄉公路體系網絡化會提高交易效率,進而促進共同富裕[9]。然而,目前這類研究多采用理論分析,并未利用數據進行進一步檢驗,而對共同富裕進行實證分析對于把握共同富裕實現程度和發展重點十分必要。

梳理文獻發現,現有關于共同富裕的文獻缺乏實證研究,而定量分析對于理解共同富裕發展程度以及促進共同富裕的實現十分重要。通過對共同富裕指數的測度,有助于進行科學合理的比較分析,也能及時反映共同富裕變化趨勢和發展現狀。鑒于此,本文致力于探究數字經濟能否促進共同富裕,并試圖從生產、流通、消費和分配四個維度探討數字經濟的影響機制。本文在以下三個方面進行了創新研究:第一,利用省級數據對省級共同富裕指數進行測度,研究相關省份的共同富裕發展程度以及變動趨勢。第二,基于經濟成本角度從生產、流通、消費和分配四個維度分析數字經濟對共同富裕的影響機制。第三,利用所測算的省級共同富裕指數與數字經濟指數進行匹配,考察數字經濟對共同富裕的影響。

三、機制分析:數字經濟與共同富裕

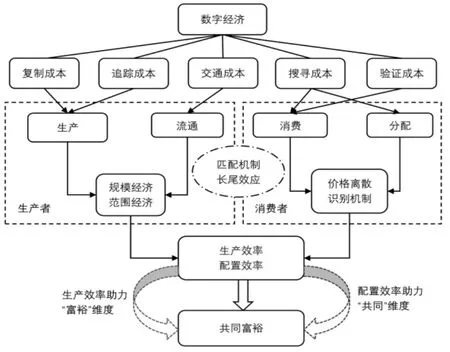

隨著人工智能、5G、大數據、云計算等數字技術的蓬勃發展,數字技術與實體經濟緊密融合,傳統生產模式和生產業態正在經歷全面變革,數字經濟已經成為推動我國經濟增長的新引擎,正在成為重要的新型經濟形態。數字經濟代表了未來經濟的發展趨勢,在新一輪信息革命中,數據已經成為數字經濟發展的關鍵生產要素,改變了工業時代以勞動、土地和資本為主要生產要素的狀況。因此,本文基于成本角度從生產、流通、消費和分配四個維度分析數字經濟對共同富裕的影響機制。

從成本角度而言,數字經濟影響的經濟成本可以分為五類:搜尋成本、復制成本、交通成本、追蹤成本和驗證成本。

數字經濟時代,數據是非常重要的生產要素。而在數字產品上,與一般微觀經濟模型中生產商品的邊際成本為正不同的是,數字產品生產的邊際成本幾乎為零。數據的復制成本為零,降低了企業生產商品的邊際成本,也極大降低了信息(技術)的傳播成本,促進了新技術的傳播和應用。這一方面使企業更傾向于生產大量商品,因為企業可以以低變動成本生產大量商品進而降低商品的平均總成本;另一方面技術的廣泛傳播也促進了同類企業的生產革新,同樣會促使企業提高產量以降低單位產品總成本,這個過程中便逐漸形成了規模經濟。

數字技術的發展使企業的追蹤成本降低。當前,越來越多的交易都來自線上,交易的數字化使交易信息可以全部儲存為“比特”形式,相對傳統信息儲存手段,其儲存成本大幅度降低,這使相關企業記錄和追蹤個人(或其他交易單位)的搜索足跡和交易詳情變得更容易。低追蹤成本可能會促使新形式的價格歧視,這會使企業更容易根據個體被記錄的過去的行為信息進行價格歧視,從而導致個性化定價、冷門產品的生產和精準化廣告投放,進而產生顯著的長尾效應。這使生產企業更容易發現冷門產品的需求而采取多樣化生產,從而降低成本、提高效率,進而助推范圍經濟的產生。

數字產品的出現、實體產品的線上交易是數字經濟的顯著特點。大量的商品交易不再受限于自然地理距離,而且線上交易的交通成本遠低于線下的交通成本。企業可能會有更大的訂購量和更多的產品種類需求,從而使大規模和多種類生產更有吸引力。

數字經濟中,復制成本、交通成本、追蹤成本的降低從生產和流通兩個渠道影響了市場供給,最終形成規模經濟和范圍經濟。但是僅從生產端考慮是不夠的,還要考慮需求,而在消費端影響消費和分配的主要是搜尋成本和驗證成本。

搜尋成本是指搜尋活動所產生的成本。數字經濟活動中,大量的線上交易、平臺經濟的發展使消費者更容易搜索和比較有關產品的價格、質量、信譽、交易量等信息。研究表明,線上交易會提高消費者搜尋次數、降低搜尋成本從而影響零售市場的價格。消費者線上比價行為的低成本會給企業產品定價帶來壓力,進而縮小價格離散度。搜尋成本的降低還會使消費者在線上更容易搜索到冷門產品和利基產品,也會促使產生長尾效應。

驗證成本主要是指在產品質量和商家信任方面存在信息不對稱的情況下,在線驗證質量和信任的成本。數字經濟產生之前,對質量和信譽的驗證主要通過品牌和周圍人的評價來實現。而在數字經濟時代,驗證手段更為豐富多樣,如利用線上的交易記錄信息。這使消費者便于從公開的交易信息和客戶評價中識別出目標商家,從而進行交易。

在生產者和消費者相關成本降低的交織作用下,企業的生產效率和市場的配置效率會顯著提高,從而使數字經濟通過“富裕”維度和“共同”維度促進共同富裕的發展。

圖1直觀地表現了數字經濟對共同富裕的影響機制。

圖1 數字經濟對共同富裕的影響機制

四、實證策略和數據來源

(一)實證策略

為檢驗我國數字經濟發展對共同富裕的影響程度,本文構建了如下基準模型:

其中,CPi,t、DEi,t分別表示在 t時期 i省份的共同富裕程度、數字經濟發展水平,向量Zi,t代表一系列控制變量,μi和 εi,t表示省份固定效應隨機擾動項。

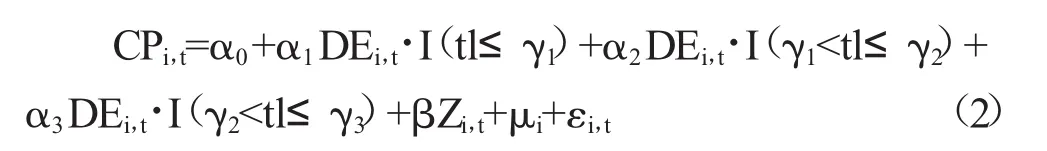

在此基礎上,為考察數字經濟對共同富裕的非線性影響機制,本文將人力資本和產業結構合理化程度作為門檻變量,計量模型設為:

(二)變量選取及定義

1.被解釋變量

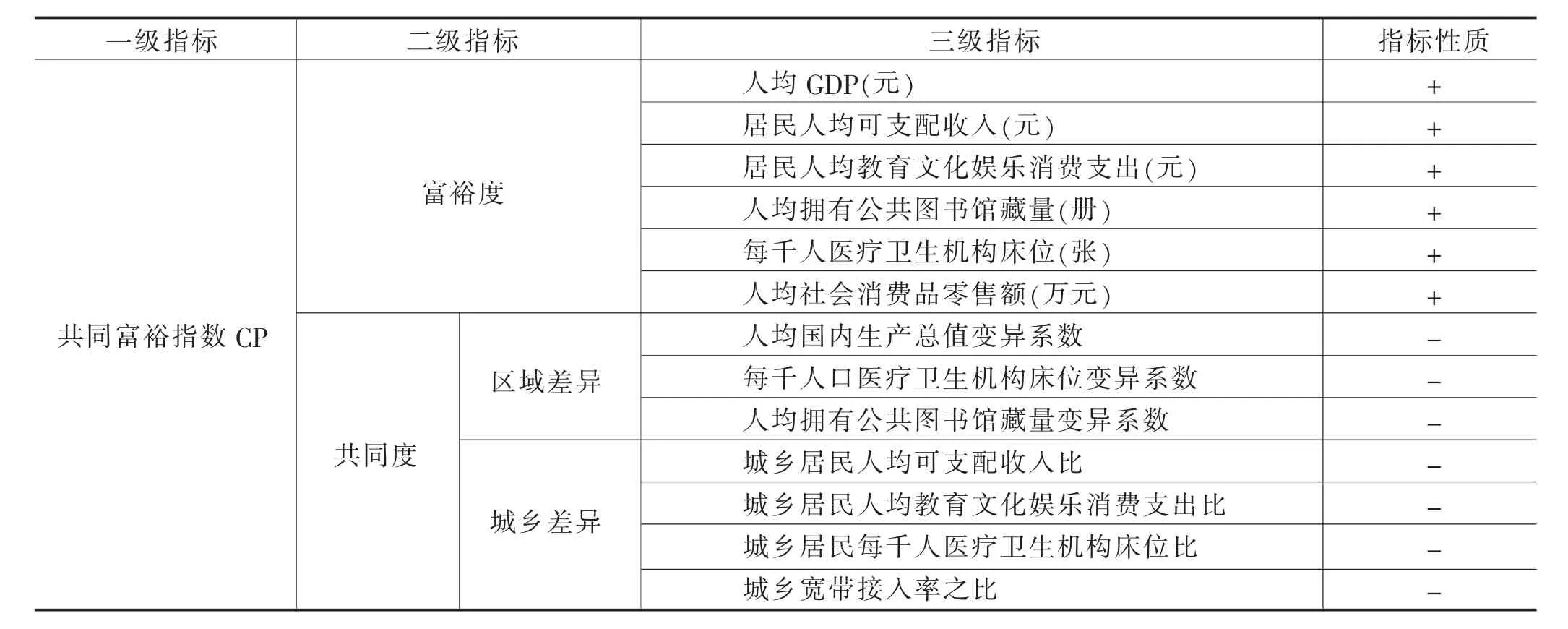

共同富裕指數(CP)是本文的被解釋變量。眾多學者認為共同富裕包括“共同”和“富裕”兩個維度,本文借鑒劉培林和錢滔等(2021)[6]、陳麗君和郁建興等(2021)[7]構建的共同富裕指數,結合我國實際情況以及數據的可獲取性,構建了省級共同富裕指數測度的評價體系,詳見表1。

表1 省級共同富裕指數測度體系

利用該評價體系,本文試圖測算中國省級的共同富裕指數。由于指標中有絕對值和相對值,為了消除量綱不同帶來的不良影響,首先對原始數據進行標準化處理,具體如下:

對于正向指標,其標準化處理方式如式(3):

對于逆向指標,其標準化處理方式如式(4):

其中,Xi為所有樣本觀測值中的第i個指標的統計值,Xi,max、Xi,min分別為所有樣本觀測值中第 i個指標的最大值和最小值,Yi為第i個指標標準化后的指數。

本文利用主成分分析法測算了共同富裕指數,且全部數據通過了KMO檢驗和Bartlett球形檢驗。本文選取特征值大于1的主成分進行分析,由于得到的共同富裕綜合評價指數會出現負值,為了便于后續分析,借鑒廖進中和韓峰等(2010)[10]的做法,利用3σ原則對指數進行平移,從而得到消除負值的共同富裕指數。

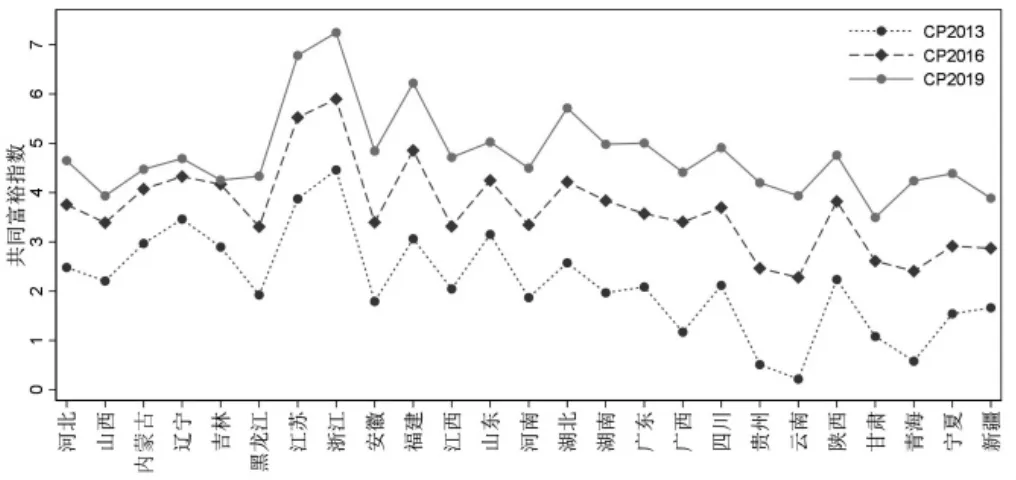

圖2為2013年、2016年和2019年25個省份共同富裕指數變化趨勢。由圖2可知,對于所考察的省份而言,共同富裕絕對水平都在逐漸提升。在省份間的共同富裕水平比較上,3個年份浙江省的共同富裕指數都是最高的,而共同富裕水平最低的是云南省(2013年、2016年)和甘肅省(2019年)。

圖2 2013年、2016年和2019年25個省份共同富裕變化趨勢

2.核心解釋變量

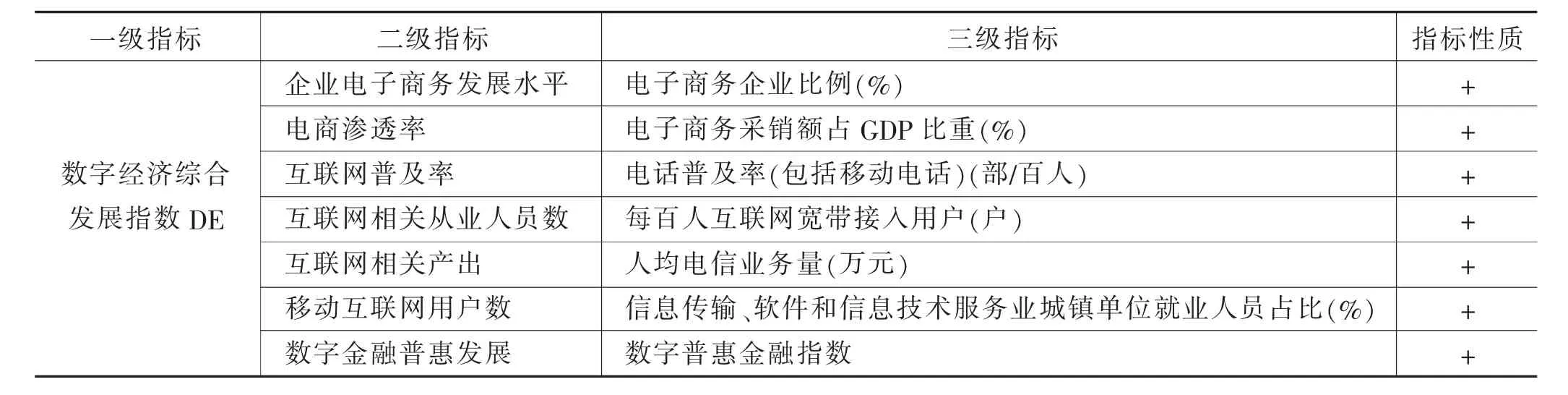

本文的核心解釋變量為數字經濟發展指數(DE),拓展趙濤和張智等(2020)[11]的做法,將有電子商務企業比例和電子商務采銷額占GDP比重納入數字經濟指標體系,從而得到更為綜合的省級數字經濟綜合發展指數,具體指標體系見表2。

表2 省級數字經濟綜合發展指數指標體系

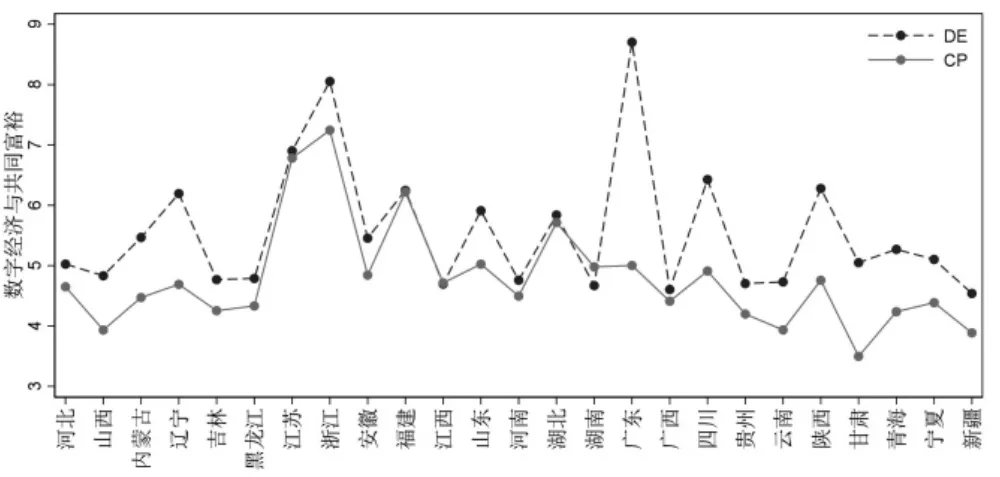

圖3展現了2019年我國25個省份的數字經濟與共同富裕發展現狀,可以看到廣東省的數字經濟發展水平居首位,其次是浙江省。在數字經濟指數與共同富裕水平的比較上,除廣東省之外,其他省份的數字經濟指數與共同富裕水平變動趨勢基本相同。廣東省作為數字經濟最發達的地區,在共同富裕方面卻表現不佳,這主要歸因于廣東省內區域發展差異過大,粵東、粵西和粵北山區的部分地級市不僅遠遠落后珠三角地區,也落后于中西部部分地級市。

圖3 2019年25個省份數字經濟與共同富裕發展情況

3.控制變量

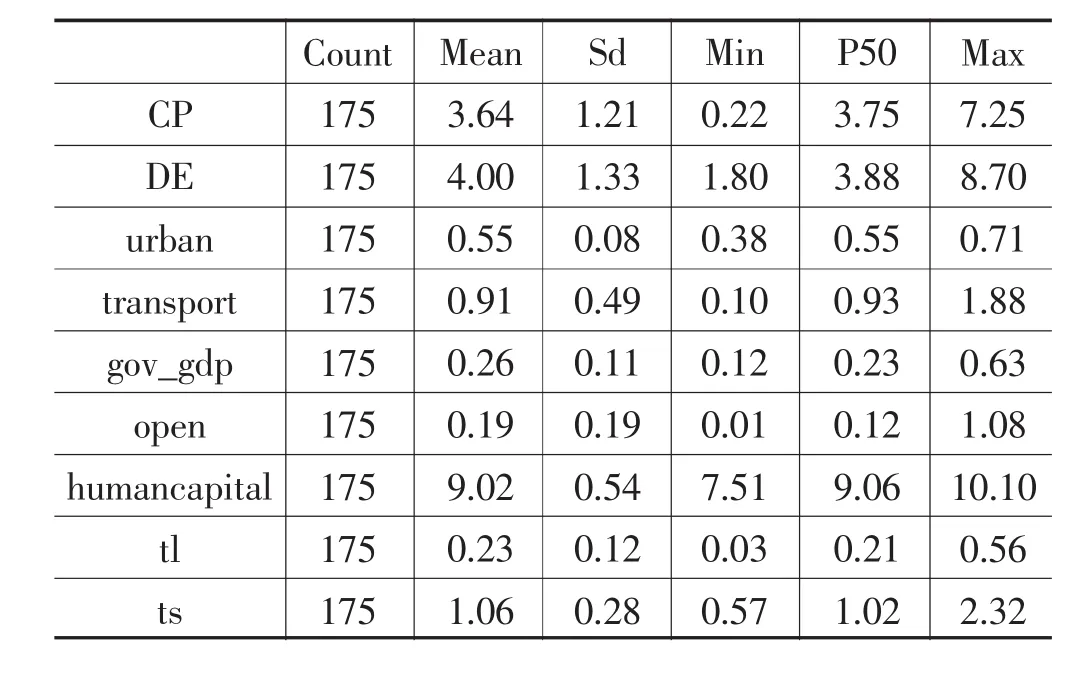

為更精準估計數字經濟對共同富裕的影響,本文試圖控制以下變量對共同富裕的影響,包括:城市化水平(urban),用城鎮人口占總人口之比來衡量;交通便利度水平(transport),用道路交通密度來衡量;政府干預度(gov_gdp),用財政支出占GDP比重來衡量;外貿依存度(open),即進出口總額占GDP比重;人力資本水平(humancapital),用人均受教育年限來表示;產業結構,包括產業結構合理化(tl)和產業結構高級化(ts),其中產業結構合理化水平用泰爾指數衡量,產業結構高級化用第三產業增加值與第二產業增加值之比來表示。

(三)數據來源

本文的數據主要來源于各省份的統計年鑒,部分缺失數據用插值法補齊;樣本時間段為2013—2019年。由于直轄市的特殊性,以及西藏、海南數據缺失較為嚴重,所以樣本不包括4個直轄市和西藏、海南。描述性統計見表3。

表3 描述性統計

五、實證結果與分析

(一)基準回歸

利用Hausman檢驗后,發現其拒絕原假設,即采用固定效應更為合理,所以本文利用固定效應模型進行分析,得到的基準回歸結果如表4所示。其中,(1)列和(2)列是沒有加入省份固定效應的回歸模型,(3)列和(4)列則是加入省份固定效應的回歸模型。(1)列和(3)列僅表示數字經濟對共同富裕回歸的結果,而(2)列和(4)列是加入了控制變量的回歸結果。從表4可以看到,數字經濟對共同富裕回歸的系數均在1%的水平下顯著,且符號為正,說明數字經濟的發展可以促進共同富裕。

表4 基準回歸結果

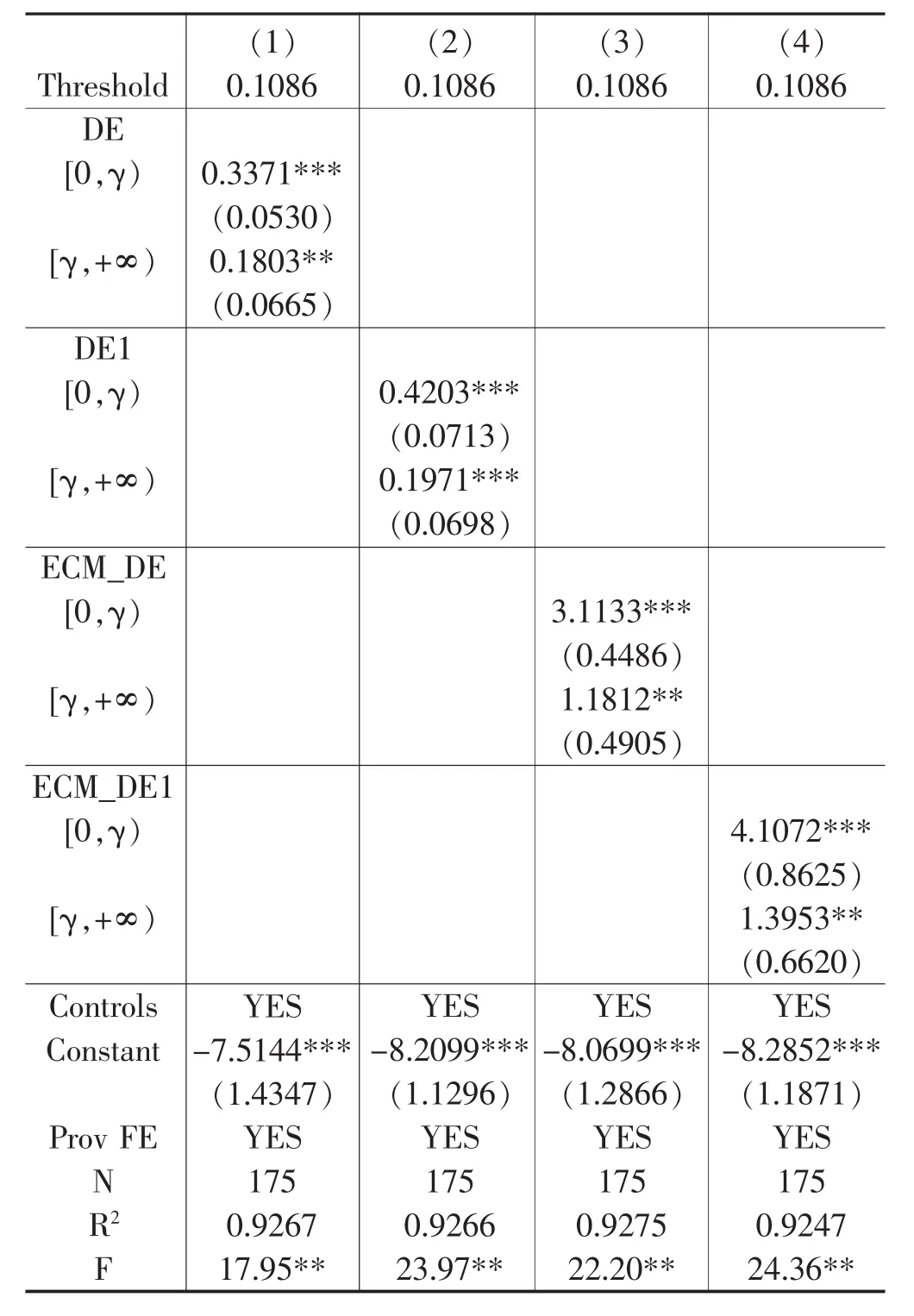

(二)非線性效應分析

數字經濟的滲透作用可能受產業結構的影響而顯示出差異,產業結構合理化水平可能會顯著影響數字經濟對共同富裕的作用程度。本文以產業結構合理化(tl)作為門檻變量,采用面板門檻模型進行實證分析。進行面板門檻存在性檢驗,發現僅存在一個門檻值,且在5%的顯著性水平下成立,所以本文進行單門檻回歸,結果如表5所示。發現存在一個門檻值0.1086,且在5%的水平下顯著,如表5中(1)列所示。結果表明,在產業結構合理化的兩個區間中,數字經濟對共同富裕有著顯著促進作用,且顯著性水平為1%。在產業結構更為合理的區間[0,0.1086)中,數字經濟的系數為0.3371,大于在產業結構比較不合理的區間[0.1086,+∞)中數字經濟的系數0.1803。這說明在產業結構更為合理的情況下,數字經濟的發展能更好地促進共同富裕。可能的解釋是,產業結構較為合理時,即產業結構偏離均衡產業結構較小時,能實現生產要素的合理配置,使數字經濟對經濟體的影響傳達得更為迅速,從而使其對共同富裕的影響渠道更為暢通。而在產業結構不夠合理的情況下,數字經濟對共同富裕的影響被渠道的不暢通阻塞,進而影響數字經濟對共同富裕的促進程度。

表5 面板門檻效應回歸結果

考慮到數字普惠金融指數僅僅是支付寶交易的數據,并沒有包含其他有數字支付業務企業的相關數據①比如騰訊研究院利用相關數據編制了數字中國指數,而本文的數字經濟指數并沒有涵蓋該指數。,而本文數據只包含數字普惠金融指數,可能會影響估計結果的準確性。基于此種考慮,剔除數字普惠金融指數,對剩余指標進行上文所述的主成分分析,得到指標DE1,并以此作為核心被解釋變量進行回歸。更進一步,為了降低數字經濟度量方法不同而導致估計不準確的可能性,本文利用功效系數法合成了數字經濟指標ECM_DE和ECM_DE1(與指標DE1類似,即指標體系中不包含數字普惠金融指數)。表5中(2)(3)(4) 列分別表示核心解釋變量采用 DE1、ECM_DE和ECM_DE1的回歸結果。實證結果都支持上述結論,這表明為了發揮數字經濟對共同富裕的促進作用,應該優化產業結構,使數字經濟發揮更大的作用。

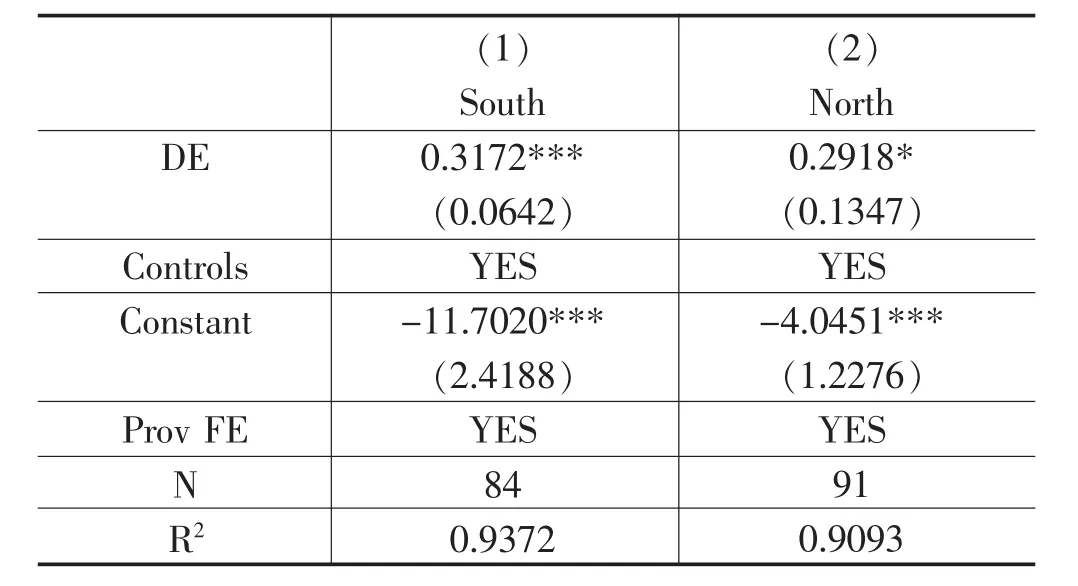

(三)異質性分析

我國地域廣闊,不同地區在自然條件、經濟發展水平以及政策環境方面存在較大差異,數字經濟的發展程度也存在較大差距。據中國信通院統計,2020年數字經濟規模超過1萬億元的13個省份中,有9個屬于南方地區。為考慮這種差異如何影響數字經濟對共同富裕的作用程度,本文將樣本分為南、北兩部分進行分組回歸②關于南方和北方的劃分,參見許憲春等人的《中國南北平衡發展差距研究——基于“中國平衡發展指數”的綜合分析》。,回歸結果如表6所示。結果表明,在本文樣本選取時間段內,數字經濟對北方地區和南方地區都有著顯著影響;在數字經濟相對發達的南方,數字經濟對共同富裕的促進作用比北方稍大一些。

表6 分地區回歸結果

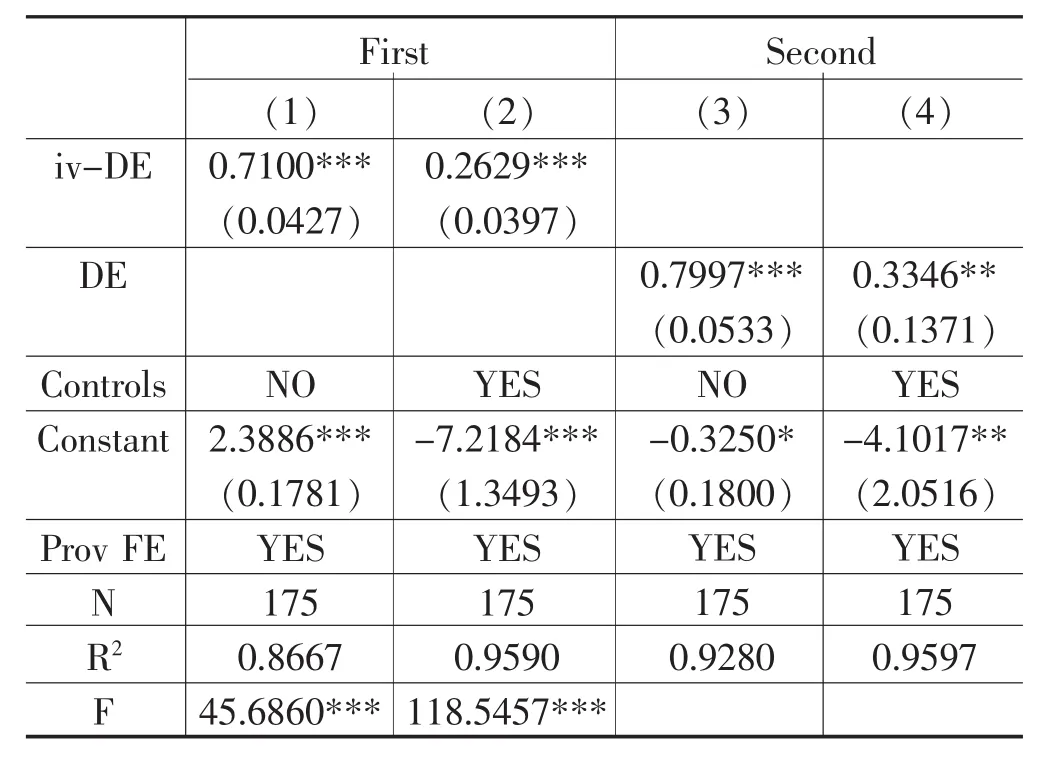

(四)內生性問題分析

為了更準確地估計數字經濟對共同富裕的影響系數,本文采用工具變量法對可能存在的內生性問題進行分析。借鑒黃群慧和余泳澤等(2019)[12]的做法,選取1984年人均城市電話用戶數作為數字經濟的工具變量,由于是面板數據,進一步參考Nunn和Qian(2014)[13]的做法,構造各省份1984年人均城市電話用戶數與上一年每百人互聯網寬帶接入用戶數的交互項,作為省份數字經濟的工具變量。表7顯示了工具變量2SLS法的回歸結果。從2SLS第一階段回歸結果可以看出,該工具變量與數字經濟有著顯著的正相關性,且通過了弱工具變量檢驗。第二階段回歸結果則表明,通過工具變量法降低內生性問題后,數字經濟對共同富裕的回歸系數依然顯著為正,這與基準回歸結果相符合,進一步證明了結果的穩健性。

表7 工具變量2SLS法回歸結果

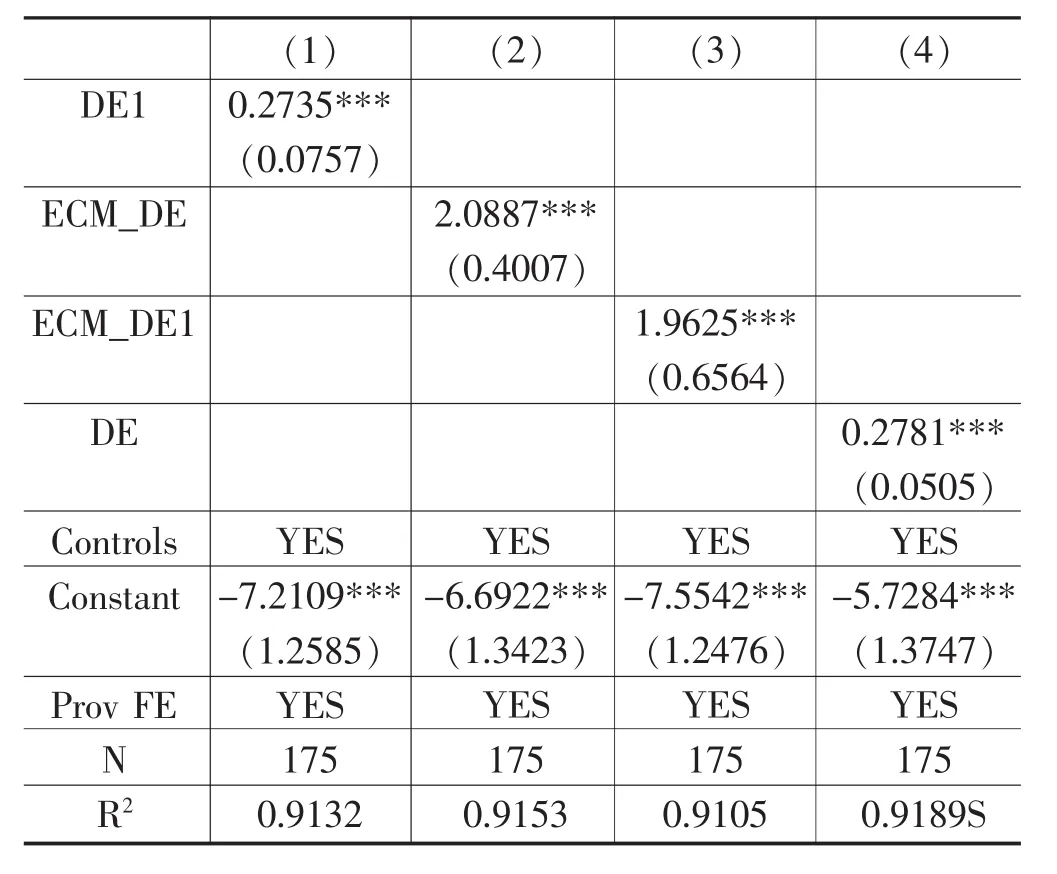

(五)穩健性檢驗

上述結果都表明,數字經濟的發展會促進共同富裕。為了進一步增強結論的可靠性,本文進行了如下穩健性檢驗。第一,替換核心解釋變量。具體而言,把核心解釋變量分別替換為DE1、ECM_DE和ECM_DE1,檢驗結果分別如表8中(1)(2)(3)列所示。從表中結果可知,替換核心解釋變量后,前文結論依舊顯著成立。第二,異常值的存在可能會對估計結果產生不利影響,所以對數字經濟指數(DE)和共同富裕指數(CP)進行1%的縮尾處理,估計結果見表7第(4)列,與前文估計結果一致。兩種穩健性檢驗表明,數字經濟對共同富裕有較好的促進作用,且該結論較為可靠。

表8 穩健性檢驗結果

六、結論與政策建議

數字技術的飛速發展給經濟社會帶來巨大影響。隨著數字經濟的地位越來越重要,其對共同富裕的影響逐漸成為社會的關注熱點。本文基于五種經濟成本從四個維度闡釋了數字經濟對共同富裕的影響機制。然后利用2013—2019年中國25個省份的面板數據,構造了省級共同富裕指數和數字經濟指數,對省級共同富裕程度進行分析比較。并在此基礎上,對數字經濟對共同富裕的影響進行經驗檢驗。本文研究發現:(1)在本文的研究樣本中,2019年共同富裕程度最高的省份是浙江省,部分程度上可以解釋浙江省被列為共同富裕示范區這一事實;(2)數字經濟的發展可以促進共同富裕,且在數字經濟較為發達的南方地區促進作用更明顯一些;(3)數字經濟對共同富裕的促進作用受當地產業結構合理化的影響,產業結構越合理的地區,數字經濟的發展對共同富裕的促進作用越大。

本文為理解數字經濟對共同富裕的作用機制提供了新思路,也給政府科學制定相關政策提供了參考。第一,應大力推動數字技術與傳統經濟的有機融合,營造良好的數字經濟發展環境,促進數字經濟的健康快速發展,從而更有效地發揮數字經濟對共同富裕的促進作用,加速我國共同富裕的實現。第二,產業結構的合理化程度關乎數字經濟對共同富裕的影響程度,合理的產業結構能更有效地發揮數字經濟的促進作用。這要求各地政府持續關注產業結構合理化水平,注重產業結構的合理化調整。同時,要綜合考慮各地要素稟賦和經濟發展水平,破除不合理的要素流動壁壘,優化要素配置,促進產業結構合理化,為數字經濟促進共同富裕提供良好的產業環境。