“十四五”時期河南省區域協調發展研究

石 巖

(河南牧業經濟學院 經濟與貿易學院,河南 鄭州 450044)

習近平總書記在《推動形成優勢互補高質量發展的區域經濟布局》中強調,經濟發展的空間結構正在發生深刻變化,中心城市和城市群正在成為承載發展要素的主要空間形式,我們必須適應新形勢,謀劃區域協調發展新思路[1]。《中共河南省委關于制定河南省國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》指出:堅持主副引領、兩圈帶動、三區協同、多點支撐,加快構建以中原城市群為主體、大中小城市和小城鎮協調發展的現代城鎮體系。“主”即鄭州國家中心城市,“副”即洛陽中原城市群副中心城市;“兩圈”即鄭州都市圈和洛陽都市圈;“三區”即建設北部跨區域協同發展示范區、南部高效生態經濟示范區和東部承接產業轉移示范區;“多點”即開封、平頂山、鶴壁、新鄉、焦作、濮陽、許昌、漯河、三門峽、信陽、周口、駐馬店、濟源等重要節點城市。

新時期以來,我國經濟增長從中高速增長轉變為高質量發展,社會主要矛盾發生深刻變化。河南省是中部崛起戰略中的重要省份,其經濟發展水平對我國區域發展戰略布局和社會和諧發展會產生重要影響。當前經濟下行壓力持續加大,必須落實協調發展理念,加快彌補薄弱環節和滯后領域,促進均衡發展。通過構建區域協調發展指標體系并進行評價,結合主副引領、兩圈帶動、三區協同、多點支撐的戰略布局,分析河南省各省轄市(示范區)耦合程度與特征,找出影響區域協調發展的原因,加快縮小區域發展的差異,促進區域協調發展。

一、文獻綜述

在區域協調發展指標體系建設方面,孟越男和徐長樂(2020)構建了由均衡度、協調度和融合度3個一級指標、12個二級指標和40個三級指標組成的區域協調性均衡發展評價指標體系,并以長江經濟帶為例進行了實證分析[2]。田光輝和趙宏波等(2018)在區域可持續發展研究框架下以創新、協調、綠色、開放、共享五大理念為基礎構建指標體系,對2015年河南省區域系統發展狀態進行空間對比分析,明確各區域發展的優勢與短板[3]。毛艷(2020)從經濟增長結構、經濟增長的福利分配、經濟增長的穩定性、民生質量、生態質量和國民經濟素質六個方面對中國城市群經濟高質量發展做出了評價[4]。李晉和曹云源等(2018)運用極差、標準差和變異系數三項指標對2003—2015年河南省18個省轄市(示范區)區域經濟絕對差異和相對差異進行測算[5]。張宛(2020)采用主成分分析和聚類分析的方法,對河南省各區域的經濟差異進行分析,根據結果找出引起差異的原因[6]。劉超(2020)采用熵權-TOPSIS法和耦合協調度模型評價2018年中國經濟、社會、土地、人口、生態以及綜合城鎮化發展指數和耦合協調度[7]。隨著大數據和GIS等新興技術手段以及空間和社會統計學的發展,很多學者對區域差異的時序變化和空間演變特征進行了研究。李澤眾和沈開艷(2020)運用位序規模法則和首位度對城市群的空間結構進行了測度,并運用面板模型、門檻回歸模型對城市群的空間結構與經濟發展質量的關系進行實證研究[8]。

國內外學者對區域協調發展的相關研究取得了豐厚成果。在研究對象上,主要集中在我國各省(區、市)區域協調與差異的測度,對城市群和各地級市之間的協調研究較少。在研究內容上,主要就教育、科技、金融等某一方面與當地區域的耦合協調分析。當前,針對河南省提出的主副引領、兩圈帶動、三區協同、多點支撐區域協調發展的相關問題研究尚處于起步階段。

二、區域協調評價指標體系

(一)構建評價指標體系

1.構建評價指標體系的基本依據。“協調”一詞一般用來描述事物之間的良性互動關系,指系統之間或系統組成要素之間在發展演化過程中彼此的配合默契與和諧一致[9]。十八大以來,習近平總書記要求區域協調發展做到“人民生活水平大體相當”;同時,中央做出的推動區域協調發展的各項戰略舉措都進一步強化以人民為中心的價值取向[10]。通過對現有文獻的梳理,結合五大發展理念和以人民為中心的價值取向,構建河南省區域協調評價指標體系。

2.評價指標體系的構建。河南省區域協調評價指標體系包括經濟發展、綠色發展、創新驅動、協調發展、美好生活和對外開放6個二級指標和24個三級指標。其中,經濟發展包括:人均GDP、第三產業增加值占比、第三產業固定資產投資比重、能源生產率(GDP/萬噸標準煤)、勞動生產率(GDP/從業人員數量);綠色發展包括:建成區綠化覆蓋率、單位GDP能耗、生活垃圾無害化處理率;創新驅動包括:R&D經費支出占GDP比重、教育支出比重、R&D活動數量占比;協調發展包括:地區收入協調(各地人均GDP/全省人均GDP)、城鄉收入比(城鎮可支配收入/農村可支配收入)、城鄉消費比(城鎮消費支出/農村消費支出)、城鎮化率、城鎮登記失業率;美好生活包括:居民家庭人均可支配收入、衛生健康支出比重、社會保障和就業支出比重、人均公共圖書館藏量、每萬人醫療衛生機構床位數、無害化衛生廁所普及率;對外開放包括:內貿依存度(社會消費品零售/GDP)、外資開放度(實際利用外資/GDP)。

(二)研究方法與數學模型選擇

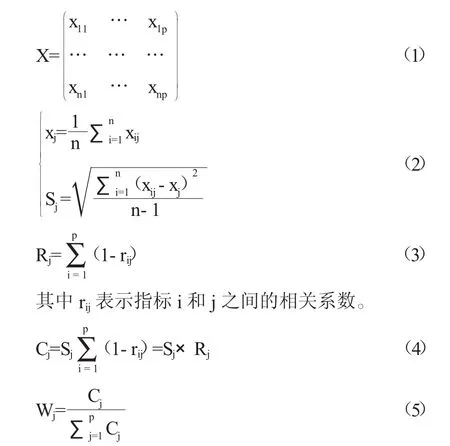

1.賦權方法選擇。CRITIC權重法是基于評價指標的對比強度和指標之間的沖突性來綜合衡量指標的客觀權重。對比強度使用標準差進行表示,如果數據標準差越大說明波動越大,權重會越高;在考慮指標變異性大小的同時兼顧指標之間的相關性,如果指標之間的相關系數值越大說明沖突性越小,那么其權重也就越低。將對比強度與沖突性指標相乘,并且進行歸一化處理,得到最終的權重。計算步驟包括:各評價指標經過歸一化處理后得到客觀向量;矩陣指標變異性計算;指標沖突性計算;信息量計算;客觀權重計算。

2.協調發展模型。運用CRITIC計算三級指標權重后得到各項二級指標綜合效益,引入區域協調耦合模型進一步計算。耦合協調度模型涉及耦合度C值,協調指數T值和耦合協調度D值的計算。

其中 β1、β2、β3、β4、β5、β6代表二級指標權重,U1、U2、U3、U4、U5、U6代表二級指標綜合效益。耦合度說明各系統之間的相互作用程度,協調指數是各系統的綜合得分。系統各水平都較低時,也能得到較高的耦合度,而這與各系統高水平得到高耦合的含義不同。計算耦合協調度既可以反映各系統是否具有較好的水平,又可以反映系統間的相互作用關系。耦合協調度D值介于0—1之間,該值越大說明系統間耦合協調程度越高,其劃分標準為:(0.9—1.0]優質協調、(0.8—0.9]良好協調、(0.7—0.8]中級協調、(0.6—0.7]初級協調、(0.5—0.6]勉強協調、(0.4—0.5]瀕臨失調、(0.3—0.4]輕度失調、(0.2—0.3]中度失調、(0.1—0.2]嚴重失調、(0.0—0.1]極度失調。

三、評價結果

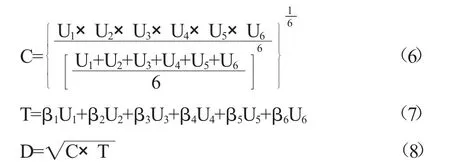

以2020年《河南統計年鑒》相關數據為基礎,按照上述指標選擇、研究方法與數學模型,計算得到2019年河南省各省轄市(示范區)耦合協調程度。見表1:

表1 耦合協調度計算結果

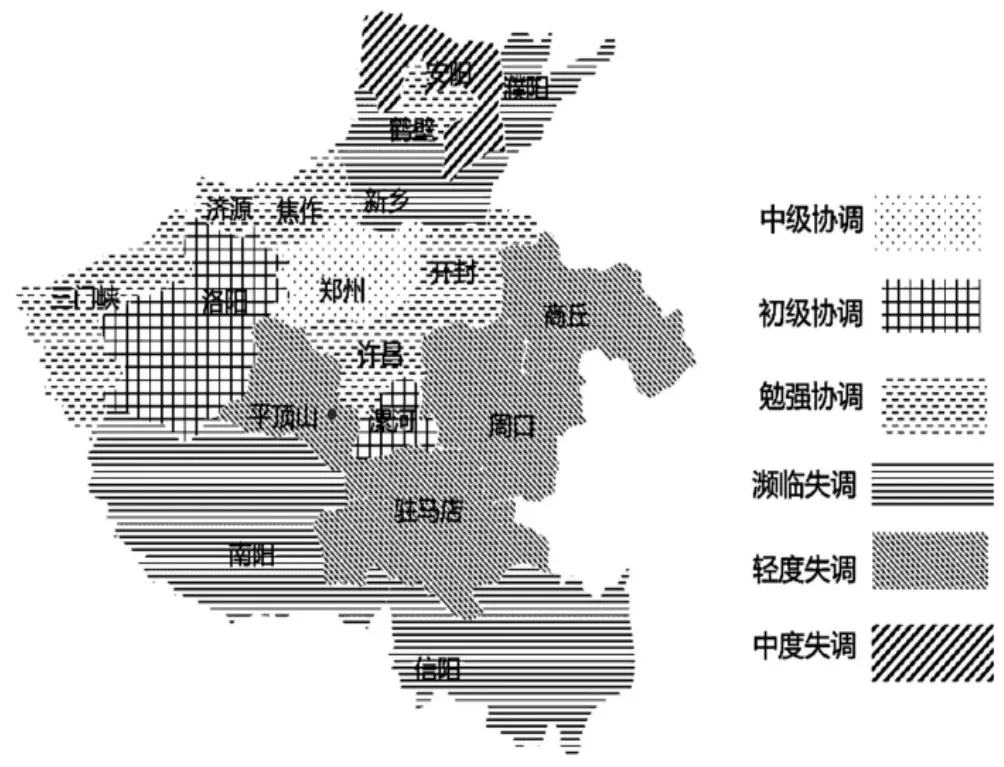

圖1 河南省各省轄市(示范區)耦合協調度

(一)主副引領耦合協調特征

主副引領區中,“主”為鄭州國家中心城市,“副”為洛陽中原城市群副中心城市。2018年,鄭州經濟總量突破萬億大關,鄭州進入“萬億元俱樂部”是近幾年產城協同、新經濟引領、樞紐經濟盤活和創新驅動發展等綜合效應的體現。表1中,鄭州耦合度C值為0.936,說明鄭州經濟發展、綠色發展、創新驅動、協調發展、美好生活和對外開放之間的相互作用、相互依賴程度很強。協調指數T值是對鄭州經濟發展、綠色發展、創新驅動、協調發展、美好生活和對外開放程度的綜合評價,鄭州的協調指數T值為0.605,全省最高。綜合看,鄭州耦合協調程度屬于中級協調。“十四五”時期鄭州的經濟結構還應持續優化,綠色、創新、對外開放、美好生活等各項社會事業建設還應再上一個臺階,提高良性耦合程度,從而提高整體耦合協調程度。

洛陽作為中原城市群副中心城市,“十三五”期間主要經濟指標增速穩居全省第一方陣;產業結構由“二三一”轉向“三二一”;“565”現代產業體系立起支撐洛陽高質量發展的“四梁八柱”;創新主體、創新平臺較“十二五”末實現“雙倍增”;“健康洛陽”建設全面推進。從表1看,洛陽耦合度C值為0.880,協調指數T值為0.471,洛陽耦合協調程度屬于初級協調。洛陽城市各系統發展水平處于中等,產業結構仍需優化,經濟外向度不高;二元結構問題較為突出,基礎設施尚不完善。“十四五”時期,洛陽仍需繼續提升各方面水平,使城市能級與新發展定位相匹配,才能在全省高區域協調發展中發揮更大作用。

(二)鄭洛“兩圈”耦合協調特征

鄭州都市圈以鄭州為核心,包括鄭州市域和開封、新鄉、焦作、許昌4個市中心城區以及鞏義市、尉氏縣、新鄉縣、原陽縣、武陟縣、長葛市、平原城鄉一體化示范區[11]。洛陽都市圈主要包括洛陽和濟源全域,焦作的孟州市,平頂山的汝州市和魯山縣,三門峽的義馬市、澠池縣和盧氏縣[12]。

“兩圈”城市中開封、焦作、許昌、三門峽、濟源的耦合協調程度為勉強協調。這5個城市的耦合度C值均高于0.7,其中開封和焦作的耦合度C值高達0.93以上,而整體的協調指數T值在0.27到0.44之間,說明這五個城市經濟發展、綠色發展、創新驅動、協調發展、美好生活和對外開放之間相互作用中良性耦合的效果較低。“兩圈”城市中新鄉的耦合協調程度為瀕臨失調、平頂山的耦合協調程度為輕度失調。

總體看,“兩圈”城市耦合度較高,但良性耦合的效果普遍較低,造成耦合協調度較低。雖然鄭州都市圈和洛陽都市圈相關文件和規劃在2020年發布,但早在2011年就明確提及“推進鄭汴一體化發展”;2019年又提出開封、新鄉、焦作、許昌所轄縣(市)等納入鄭州大都市區范圍,鄭州早就與四城開啟了一體化發展的道路。2018年洛陽市發展改革委主動協調平頂山、三門峽、濟源三市發展改革部門和汝州市政府,共商豫西北城市融入洛陽都市圈建設事宜。雖然現在“兩圈”城市的協調指數偏低,但隨著鄭州都市圈和洛陽都市圈2020—2035年規劃的逐步實現,依靠鄭州和洛陽“主副”中心城市的引領,加速要素在各區域的流動與集聚,提升跨區域配置能力,在產業協同發展、交通互聯互通、文旅合作共融、生態環境共保共治等方面融合協調效果會進一步提高。

(三)“三區”耦合協調特征

“三區”是推動安陽、南陽、商丘等區域中心城市聯動周邊城市,建設北部跨區域協同發展示范區、南部高效生態經濟示范區和東部承接產業轉移示范區。安陽、鶴壁、新鄉、焦作、濮陽五市在2017年簽署了《豫北區域協同發展合作框架協議》,豫北五市地處中原城市群和京津冀協同發展示范區的連接地帶。河南省勞動力素質和技術水平主要呈現以鄭州為中心向周邊遞減的特點,這五市的耦合協調程度與鄭州國家中心城市的輻射帶動作用密切相關。

2016年12月30日,國務院《關于中原城市群發展規劃的批復》明確提出,要著力構建由南陽、信陽、駐馬店組成的南部高效生態經濟示范區。從3個城市的耦合協調程度看,南陽、信陽為瀕臨失調,駐馬店是輕度失調。南陽、信陽既要保生態、保水質,又要保發展、保民生,轉型發展、綠色崛起在未來將不斷體現長期的增長動力。2018年年初,農業農村部批復在駐馬店建設全國第一家國際農產品加工產業園。近兩年駐馬店GDP增速在全省排名不斷上升,未來駐馬店協調能力將不斷提升。

商丘、周口兩地耦合協調程度為輕度失調。在河南省“十四五”規劃中建議:強化商丘東向開放,建設新興工業城市和區域商貿物流中心,聯動周口、漯河等城市對接長三角一體化發展,打造東部承接產業轉移示范區。同時配套鐵路網拓展工程,建設駐馬店經周口至商丘鐵路,加強區域聯動。隨著河南省“十四五”規劃的逐步落實,商丘、周口兩地的區域協調能力將不斷提升。

(四)“多點”城市耦合協調特征

從地理位置看,新鄉作為豫北地區重要中心城市、焦作作為豫晉交界地區中心城市、濮陽作為豫魯冀省際區域中心城市和新型化工基地、三門峽作為黃河金三角區域中心城市,這4個中心城市依托本地內部資源,充分利用與周邊省市毗鄰的地緣優勢,經濟發展、綠色發展、創新驅動、協調發展、美好生活和對外開放之間相互作用中耦合度較好,但協調指數較低,導致整體耦合協調程度位于中等水平。

各節點城市依據自身優勢錯位發展:漯河打造國際食品名城、開封打造世界歷史文化名都、鶴壁打造高質量發展城市、許昌打造智造之都、濟源打造國家產城融合示范區,具有自己的特色,在地理位置上多數位于“兩圈”地區,除漯河為初級協調外,其他為勉強協調。信陽為瀕臨失調,駐馬店、周口、平頂山為輕度失調,這與之前的發展有一定關系,相信在“十四五”規劃指導下,這些城市的協調發展程度會再上一個臺階。

四、結論與啟示

本文以河南省“十四五”發展規劃為指導,通過構建區域協調評價指標體系,對河南省各省轄市(示范區)耦合協調程度進行測算,并依照主副引領、兩圈帶動、三區協同、多點支撐的協調發展布局展開分析,經研究得出以下幾點結論:

第一,全省18個省轄市(示范區)中有1個中級協調,2個初級協調,6個勉強協調,4個瀕臨失調,4個輕度失調,1個中度失調。全省整體耦合協調程度為勉強協調,18個省轄市(示范區)中有一半處于失調狀態,可見河南省現階段發展“不協調、不充分”問題依然嚴峻,各省轄市(示范區)差異明顯,解決起來任重道遠。

第二,耦合協調程度與地理區位聯系緊密。位于“兩圈”范圍內的城市耦合協調程度高于其他地區,鄭州國家中心城市的輻射范圍和引領能力在空間地理上有一定限制。河南省北部的安陽,南部的南陽,東部的商丘,東南部的信陽、駐馬店、周口,協調發展程度整體處于較弱水平,其地理位置位于鄭州中心城市的邊緣地區。

第三,在中央鼓勵各地區開展多種形式的區域經濟合作的大背景下,位于豫晉交界地區、豫魯冀地區、黃河金三角區域的焦作、濮陽、三門峽的耦合協調程度位于全省中等水平,省域合作協調作用凸顯。

基于以上分析得到以下啟示:對于協調發展程度較好的鄭州和洛陽地區,要持續提升“兩圈”輻射帶動力,推動其與周邊毗鄰城市和縣域融合發展,成為引領河南省高質量發展的重點;對于勉強協調發展地區,立足本地特色資源,發展特色產業,走差異化發展路徑的同時,積極加強區域合作,細化各區域間合作機制引導資源的有效流動,提升“兩圈”地區整體綜合實力;對于協調發展較弱地區,深化改革,進一步完善基礎設施和提升基礎公共服務供給能力,發揮各省轄市(示范區)比較優勢、培育競爭優勢,牢固樹立全國一盤棋的思路,加強與周邊毗鄰的外省地區交流合作。“主副”“兩圈”“三區”“多點”共同協調發展,為建設現代化經濟體系和滿足人民日益增長的美好生活需要提供重要支撐。