生產性服務業集聚對產業結構升級的影響

——基于長江經濟帶11省市面板數據的實證研究

宣立歡

(新疆財經大學 經濟學院,新疆 烏魯木齊 830012)

一、引言

隨著我國經濟由高速增長階段轉向高質量發展階段,生產性服務業已成為現代經濟社會發展最具活力的產業之一,作為知識與技術密集型的高附加值服務業,從制造業中剝離出來逐漸發展成為向制造業的生產、發展與轉型升級等環節提供中間服務和技術支持的現代服務業。在不斷發展過程中,生產性服務業的集聚特征也更為顯著。2014年,國務院出臺《關于加快發展生產性服務業促進產業結構調整升級的指導意見》,首次全面部署了中國生產性服務業的發展格局和方向,明確提出加快發展生產性服務業是推動產業結構優化調整、促進經濟提質增效升級的重大舉措。當前,我國各地已經紛紛將推動生產性服務業集聚發展作為促進產業結構升級進而推動經濟高質量發展的重要手段。

近年來,對生產性服務業集聚與產業結構升級的研究已成為學者們探討的熱點話題,研究視角主要集中在生產性服務業集聚與制造業轉型升級、生產性服務業集聚與產業結構升級以及生產性服務業與制造業協同集聚和產業結構的關系等方面。曲紹衛和夏遠等(2019)[1]以產業互動為切入點,利用柯布道格拉斯生產函數構造了生產性服務業與制造業互動影響理論模型,分析生產性服務業集聚與制造業轉型升級的關系,研究得出生產性服務業集聚和制造業轉型彼此相互促進的結論;周小亮和宋立(2019)[2]利用省級面板數據研究發現生產性服務業與制造業協同集聚與產業結構高級化水平呈倒“U”型關系,協同集聚促進產業結構合理化且存在顯著的區域異質性。隨著研究的逐漸深入,學者們研究得到生產性服務業集聚與產業結構升級的關系,溫婷(2020)[3]將生產性服務業細分為信息服務業等五類行業,利用235個城市數據研究發現不同生產性服務業集聚對產業結構升級的直接效應與間接效應各不相同;林秀梅和曹張龍(2020)[4]利用31個省(自治區、直轄市)數據研究發現生產性服務業集聚能夠促進本地區及周邊地區的產業結構升級且存在明顯的區域異質性特征。

綜上,對生產性服務業集聚與產業結構升級的研究中,較少將生產性服務業劃分為高端和低端生產性服務業分別探討其對產業結構升級的異質性作用,研究樣本大多是基于全國范圍進行研究,鮮少以長江經濟帶為研究對象。而長江經濟帶作為橫跨我國東、中、西部,具有巨大發展潛力與獨特地理區位優勢的現代服務業集聚區,覆蓋上海、江蘇、浙江、安徽、江西、湖北、湖南、重慶、四川、云南和貴州等九省二市,總面積約205萬平方公里,以全國21%的國土面積承載全國40%以上的經濟總量與人口總量,是我國發展活力與潛力最強的區域之一。鑒于此,本文以長江經濟帶11省市為研究對象,并基于行業異質性視角,將生產性服務業劃分為高端和低端兩類,深入探討生產性服務業集聚對產業結構升級的影響。本文的邊際貢獻在于:一是研究內容上,以長江經濟帶這一我國經濟發展的支撐帶為研究樣本,分析生產性服務業集聚如何促進產業結構升級;二是考慮了空間效應,構建空間計量模型分析其具有怎樣的直接效應與空間溢出效應;三是研究視角上,基于行業異質性視角,分別研究高端和低端生產性服務業集聚對產業結構轉型升級的作用。

二、研究設計

(一)指標選取

被解釋變量:產業結構升級指數(ind)。本文借鑒徐敏和姜勇(2015)[5]的研究,使用產業結構層次指數測度產業結構升級,具體公式如下:其中,li分別表示三次產業的增加值占GDP的比值,is的值越大,說明產業結構升級水平越高。

核心解釋變量:生產性服務業集聚(pro)。參考相關文獻,考慮到數據的可獲得性以及區位熵指標能夠消除地區規模差異帶來的影響,真實反映某一區域的要素空間分布情況這一特征,采用區位熵系數測度長江經濟帶11省市的生產性服務業集聚程度。具體的計算公式為:

其中,Si表示省市i內生產性服務業從業人員數,S表示省市i內所有行業的總從業人員數,Gi表示全國生產性服務業從業人員數,G表示全國所有行業的總從業人員數。Lqi的值越大,省市i生產性服務業的集聚程度越高,反之,省市i生產性服務業集聚程度越低。

控制變量:為防止遺漏變量造成回歸偏差,參考相關文獻,將以下五個可能影響產業結構升級的因素作為控制變量。包括:人力資本水平(edu),使用高等學校在校學生數與年末總人口數之比作為人力資本水平的代理變量;基礎設施水平(infra),采用人均道路占有面積作為各城市基礎設施的代理變量;政府干預程度(gov),政府干預存在于經濟發展的諸多層面,對資源配置效率產生了深遠影響,采用地方財政的一般預算內支出占GDP的比重來反映政府干預程度,該指標值越大,說明政府干預程度越強;外商直接投資(fdi),采用實際使用外資額占當年GDP的比重來表征,該數據按照人民幣匯率歷年平均價格換算得出。

(二)模型構建與數據來源

1.空間權重矩陣的選擇

恰當的空間權重矩陣對于刻畫區域之間的相互關聯程度極其重要。考慮到長江經濟帶11省市之間的區域分布特點,本文采用各省市之間地理距離平方的倒數構造地理距離權重矩陣,使用各省市的經緯度數據測算,并對其進行標準化處理,公式如下:

其中,W1地理距離權重矩陣,dij表示兩省市間的地理距離。

接下來將各省市的經濟發展水平考慮在內,修正地理距離權重矩陣,構造出經濟距離權重矩陣,公式如下:

2.空間計量模型的構建

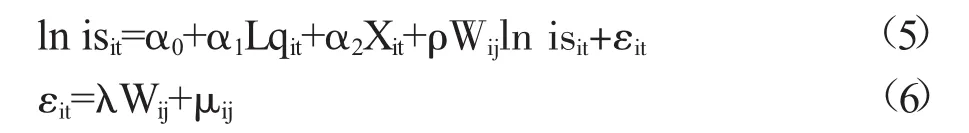

考慮到研究對象在空間單元上的相關性,本文采用空間計量模型研究生產性服務業集聚對產業結構升級的影響,構造空間杜賓模型(SDM),如下所示:

其中,isit表示第t年省市i的產業結構升級指數;α1Lqit表示第t年省市i的生產性服務業集聚水平;Xit表示控制變量,具體包括:人力資本水平(edu)、外商直接投資水平(fdi)、基礎設施水平(infra)以及政府干預程度(gov);Wij表示空間權重矩陣的元素。

3.數據來源

本文主要研究2004—2019年長江經濟帶生產性服務業集聚對產業結構升級的影響,數據來源于長江經濟帶11省市統計年鑒、EPS數據庫以及中經網數據庫。其中,缺失數據均用插值法補齊,并對所有變量進行對數化處理以消除可能存在的異方差,GDP數據均采用GDP增長指數進行平減處理,外商直接投資數據采用歷年的平均匯率進行換算。

三、空間計量分析

(一)空間自相關檢驗

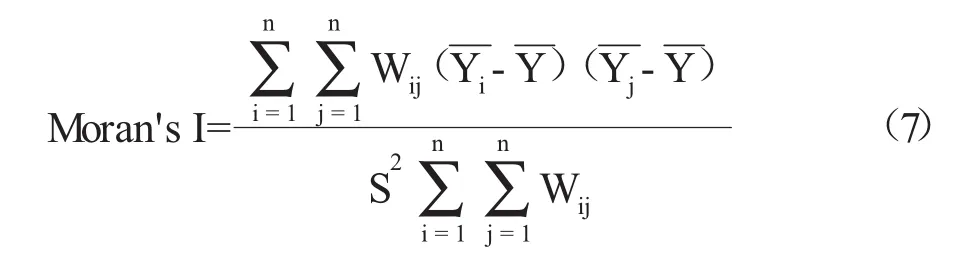

在構造空間計量模型之前,首先利用Moran's I指數檢驗,檢驗解釋變量與被解釋變量的空間相關性,Moran's I指數公式如下:

表1給出了長江經濟帶11省市產業結構升級水平的Moran'sI指數檢驗結果,結果顯示長江經濟帶2004—2019年產業結構升級水平的空間相關性在1%的水平下顯著為正,說明長江經濟帶產業結構升級指數在空間分布上呈現出穩定的空間相關性,而不是隨機分布。

表1 2004—2019年Moran's I指數

(二)空間計量結果分析

在對模型進行空間計量分析之前,先驗證模型的可行性:(1)利用LM檢驗得出,該模型顯著拒絕了非空間模型,具有強烈的空間效應;(2)通過LR檢驗,得到該模型不能退化成空間誤差模型或空間杜賓模型;(3)利用Hausman檢驗得出,該模型顯著拒絕原假設,即選擇固定效應模型進行后續檢驗。通過比較回歸結果,發現時間固定效應模型的結果最優。綜上所述,本文選擇時間固定效應SDM模型進行后續檢驗分析。基于地理距離矩陣構建的時間固定效應下空間杜賓模型回歸結果見表2。

表2 時間固定效應SDM回歸結果

根據表2報告的長江經濟帶11省市數據時空雙固定SDM回歸結果,表明長江經濟帶11省市生產性服務業集聚對產業結構升級具有明顯的促進作用,且在5%的水平上顯著。在地理距離矩陣下W×lnLq的系數是0.738,且在1%的水平上顯著,表示長江經濟帶周邊地區的生產性服務業集聚程度每提升1%,本區域的產業結構升級水平平均提升0.738%。

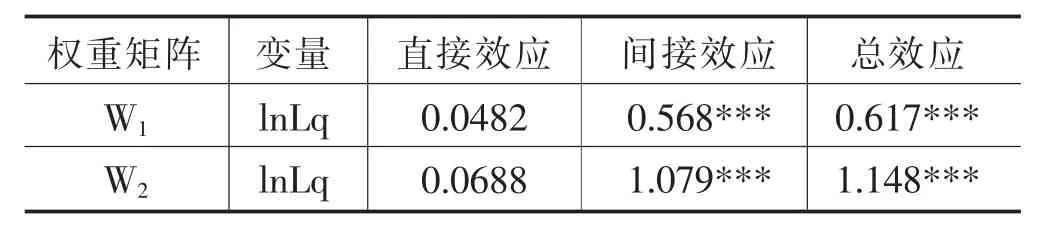

在控制變量方面,人力資本和政府干預對產業結構升級產生抑制作用,人力資本對產業結構升級的空間效應顯著為負,表示長江經濟帶處于集聚發展階段,要素集聚發展可能會導致差距變大;政府干預對產業結構升級產生抑制效應,這與地方政府主導的產業發展模式造成各地結構調整“模式跟風”有很大關系,市場機制作用發揮有限,進而不利于推動產業結構升級;基礎設施水平和對外貿易推動產業結構升級。由于表2沒有反映出生產性服務業集聚對產業結構升級的邊際效應,因此本文借鑒Lesage和Pace(2009)[6]的方法,對空間杜賓模型結果求偏微分,即運用直接效應來反映生產性服務業集聚對本地產業結構升級的影響,采用間接效應反映生產性服務業集聚對周邊地區產業結構升級水平的影響,表3給出了W1和W2矩陣下空間杜賓模型的直接效應與間接效應的估計結果。

表3 空間效應分解結果

由表3可知,在兩種權重矩陣下,生產性服務業集聚對產業結構升級的直接效應均不顯著,而間接效應與總效應都在1%的水平上顯著為正。生產性服務業集聚對本地產業結構升級效應不顯著,卻產生正向的空間溢出效應,對鄰近地區的產業結構升級具有明顯的促進效應。

(三)行業異質性檢驗

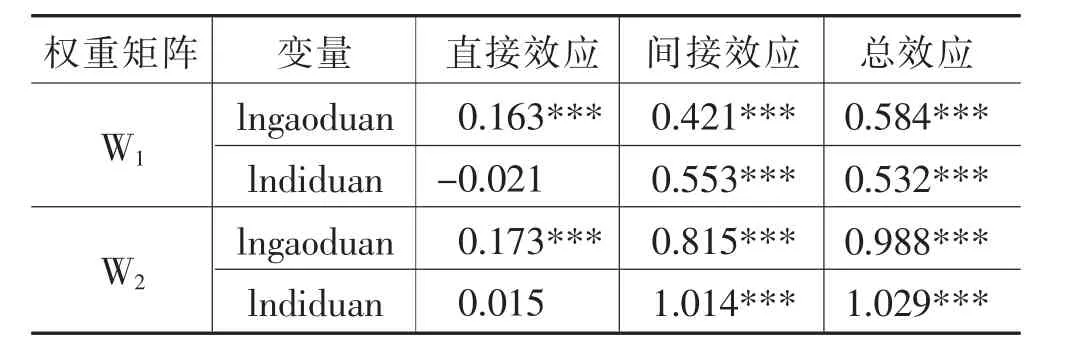

由于生產性服務業具有顯著的異質性,高端生產性服務業市場輻射面廣、知識資本密集度高,低端生產性服務業市場輻射面窄、知識資本密集度低,基于此,本文進一步分析高端和低端生產性服務業集聚對產業結構升級產生的異質性效應。將生產性服務業分為高端和低端兩類,高端生產性服務業包括“金融業”“信息傳輸、計算機服務和軟件業”“科研、技術服務和地質勘查業”,低端生產性服務業包括“交通倉儲郵電業”“租賃和商業服務業”。

表4 分行業的空間杜賓模型回歸結果

在W1和W2矩陣下,高端生產性服務業集聚均產生正向的產業結構升級效應,即高端生產性服務業集聚能夠有效推動本地區產業結構升級。高端生產性服務業技術資本密集度高,成熟的高端生產性服務業集聚與優質生產性服務業企業的集聚,能夠產生規模經濟效應與技術溢出效應,使得產業創新與產業升級速度加快,降低交易成本,獲得競爭優勢,不斷帶動整個地區產業結構升級。而在W1矩陣下,低端生產性服務業集聚對本地產業結構升級影響不顯著,且從上述回歸系數比較來看,高端生產性服務業集聚比低端生產性服務業集聚對產業轉型升級的影響更大,說明長江經濟帶要大力推動低端生產性服務業集聚發展,合理地推動其健康有序發展,而對于高端生產性服務業,則要依托恰當的集聚模式不斷推動其發展。

四、研究結論與啟示

本文基于2004—2019年長江經濟帶11省市數據運用空間計量模型分析生產性服務業集聚對產業結構升級的影響,從整體和局部兩個維度進行研究,分析了長江經濟帶生產性服務業集聚對產業結構升級效應的作用,研究了高端和低端生產性服務業集聚對產業結構升級的影響。

基于整體視角,長江經濟帶生產性服務業集聚在地理距離矩陣與經濟地理矩陣下,均得出生產性服務業集聚顯著促進了周邊地區的生產性服務業集聚水平,卻沒有對本地的生產性服務業集聚產生明顯作用的結論。比較看,經濟距離權重矩陣SDM模型的空間相關系數略高于地理距離權重矩陣SDM模型的空間相關系數,地區的經濟發展水平比地理距離因素對產業結構升級的空間相關作用更大。

從局部維度看,將生產性服務業劃分為高端與低端生產性服務業,分別研究其對產業結構升級的影響。高端生產性服務業和低端生產性服務業所形成的集聚對產業結構升級產生的影響不盡相同。基于檢驗結果,可以看到相較于低端生產性服務業集聚,高端生產性服務業集聚對產業結構升級的影響更大,而在地理權重矩陣下低端生產性服務業集聚抑制了產業結構升級,但該效應并不顯著。基于上述研究結論,提出以下建議:

第一,政府應重視長江經濟帶的生產性服務業發展,需要根據行業特征有針對性地采取政策舉措以推動各行業均衡協調發展。

第二,長江經濟帶應基于自身發展現狀與發展需求,實行差別化發展戰略。政府應結合各地區稟賦條件和戰略導向,推動形成區域協調發展機制,統籌規劃以促進產業合理布局,減少產業發展之間的負向溢出效應,選擇適當的生產性服務業集聚發展模式,構建區域間優勢互補與良性互動的發展格局,進而有效推動產業結構轉型升級。

第三,確定合理的生產性服務業集聚程度。積極推動科技服務業發展,作為知識溢出效應最強的生產性服務業,政府要積極采取行動來完善科技政策體系,加快提升科技創新能力,不斷促進科技創新協作與成果轉化,推動科技、經濟兩者融合發展,進而優化產業結構升級。同時,大力推動金融業與信息服務業集聚發展,搭建金融信息融合發展平臺,進一步完善金融基礎設施與信用體系建設,以提升產業結構升級水平。在推動實體經濟發展的同時,充分發揮生產性服務業集聚在產業結構升級過程中的支撐性作用。