山西臨縣不同樹齡棗樹坡林地土壤水分特征研究

肖夢琳張鵬飛郜鵬暢張兆瑞戴燕燕李樂樂

(1.太原師范學院地理科學學院,山西 晉中 030619;2.太原師范學院碳中和研究院,山西 晉中 030619;3.福建師范大學地理科學學院,福建 福州 350007)

土壤水分是影響植物生長和作物產量的重要因子,是半干旱半濕潤區農業生產、生態系統穩定的重要基礎[1,2]。黃河中段是黃土丘陵生態脆弱區,研究該區土壤含水量及其對植被的影響是非常重要的。黃土高原是世界上最典型的生態環境脆弱地區,因嚴重的水土流失而聞名于世[3]。臨縣位于黃土丘陵區,特殊土壤條件與環境因素導致黃土丘陵區地形條件復雜,地貌溝壑縱橫,生態環境惡劣而脆弱,在生態環境科學研究中備受重視[4]。其中植被建設是防治水土流失的根本措施,也是黃土高原丘陵區保土持水的重要措施。臨縣位于黃河中游,生態環境脆弱,紅棗產業為區域主導產業之一,種植面積和產量均居全國之首,實現了生態生計互促、增綠增收兼顧,多齡棗林交錯分布是臨縣棗林空間分布的主要特征之一,研究表明不同樹齡棗樹土壤水分和根系分布存在顯著差異[5],土壤水分不足和利用率低是普遍存在的問題,同時隨林齡的增加需水量增大,有限的土壤水分不能滿足植被生長需求,出現了土壤干層等生態問題[2],威脅區域生態環境的恢復與可持續性發展。包維斌等[2]經冗余分析得出,坡度及樹齡等因素是導致土壤干燥的主要原因。鈔錦龍等[6]認為,不同樹齡、坡度坡向對土壤含水量和土壤干層的程度和深度也不同。辛小桂等[7]提出,隨著樹齡增長梨棗林地土壤水分下降,土壤干層的分布深度和土壤干燥化強度趨于增加。趙西寧等[1]研究表明,淺層土壤水分充足時,棗樹主要吸收淺層水分,淺層土壤水分匱乏時,棗樹會增加對中層和深層土壤水分的吸收。因此,了解黃河臨縣段不同林齡下棗林地土壤水分變化與土壤干層變化規律,可為高效利用土壤水分、改善和恢復生態環境建設提供數據支撐。本研究以十年生、三十年生、五十年生的棗樹林為研究對象,對不同樹齡棗樹林土壤水分分布特征以及土壤干層變化進行研究,并提出了不同樹齡棗樹林水分利用建議,以期為生態系統持續健康發展提供理論支撐。

1 研究區概況與研究方法

1.1 研究區概況

試驗區位于黃河中游的晉西臨縣段,研究對象為10齡、30齡和50齡的棗樹林,土壤以黃綿土為主。該區年降水量較少(年平均降水量為518.8mm),季節分布不均,且集中于夏秋兩季,蒸發量大于降水量,是降水量的4倍,縣內水資源主要依靠降水補給。

1.2 研究方法

1.2.1 土壤含水量

在黃河臨縣段河流坡地選擇立地條件和林分密度相同的十年生(10a)、三十年生(30a)、五十年生(50a),長勢相當的3株棗樹作為一塊樣地,使用輕型人力鉆采取土壤樣品,每種樹齡取3個采樣點,分別為a、b、c,每個鉆孔取坡地中間位置,鉆孔直線距離15~20m。每孔取樣深度為5m左右,樣品間距為10cm,每個鉆孔共取50個樣品,用自封袋封裝,避免日光照射,盡快帶回室內測定。土壤含水量采用烘干法測定,烘干溫度為105℃,烘干時間為24h,土壤含水量W計算公式:

W=(M1-M2)/M2×100%

式中,M1為烘干前土壤樣品重量;M2為烘干后土壤樣品重量。

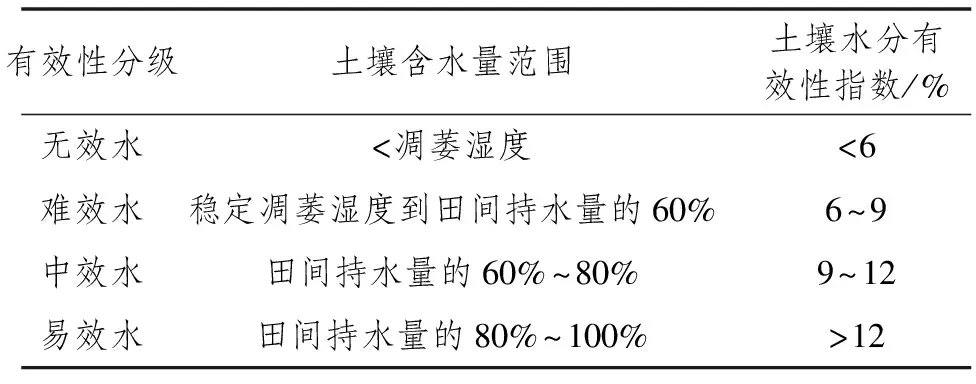

1.2.2 土壤水分有效性分級

土壤水分有效性是指土壤水分能否被植物利用及其利用的難易程度,有效水的含量及分布狀況直接關系到植物成活率,從而影響植物發育[8]。劉文增等[9]將土壤有效水分為難效水(凋萎濕度到田間持水量的60%)、中效水(田間持水量的60%~80%)、易效水(田間持水量的80%以上);張鵬飛等[10]將土壤有效水劃分為5級,在劉文增等基礎上增加了無效水(凋萎濕度以下)和重力水(田間持水量以上);結合前人研究與實際情況,將黃河中段土壤水分有效性劃分為4個等級:無效水、難效水、中效水和易效水,如表1所示。

表1 土壤水分有效性分級

1.2.3 土壤干層

土壤干層是指土壤剖面中,在多年平均降水入滲層以下,因植被深層吸水且不能被雨季降水入滲恢復,由自然降水、土壤貯水和林草植被耗水關系失衡所導致的,其直接結果就是深層土壤的貯水量明顯減少,并形成具有較低土壤含水量范圍、位于降水入滲層以下、形成后具有持久性等一系列特點的土壤干層[11]。根據王力等[12]、張鵬飛等[10]對土壤干層的研究,可初步將土壤干層分為3級:輕度干層,含水量為9%~12%,對植物生長的影響不大,基本可以滿足生長所需水分;中度干層,含水量為6%~9%,對植物生長的影響較嚴重;嚴重干層,含水量為6%以下,此時植物處于嚴重缺水狀態,嚴重影響植物正常生長甚至導致植物死亡。上部2m土層的干層為臨時性干層,易受蒸發作用的影響而變干,因為降雨入滲影響范圍在200cm之間,所以也較容易受到降水影響而得到補給,因此上部2m的土層變干是暫時性的,通常不叫土壤干層,而2m以下的干層不易得到降水補充,因此干層不容易恢復,所以干層一旦形成,往往經過很多年也不能恢復,屬于永久性干層[12]。

2 結果與分析

2.1 不同樹齡棗林地土壤水分差異

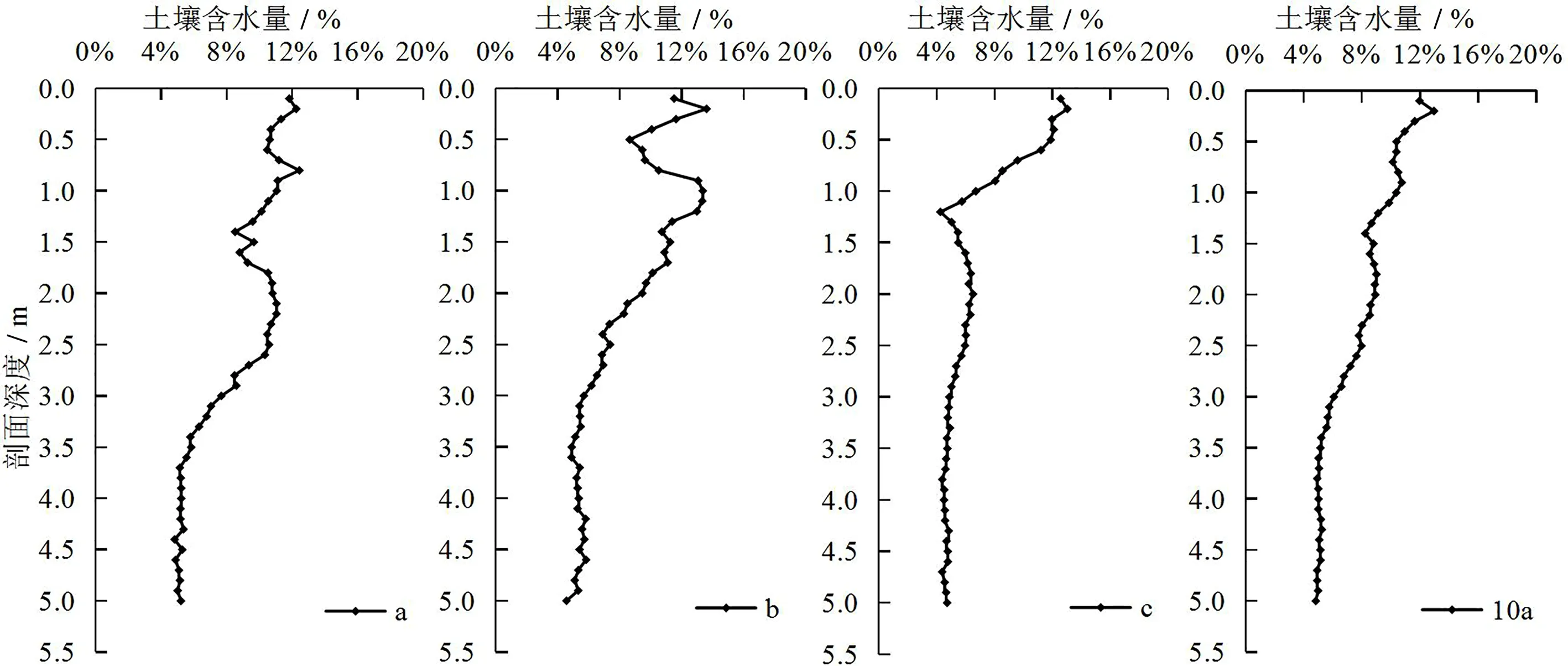

根據圖1中10a樹齡3個采樣點鉆孔剖面土壤含水量分布結果可知,a剖面平均含水量為8.38%,土壤含水量變化范圍為4.82%~12.24%;b剖面平均含水量為7.98%,土壤含水量變化范圍為4.45%~13.60%;c剖面平均含水量為6.25%,土壤含水量變化范圍為4.25%~13.04%。10a樹齡的平均含水量為7.54%,土壤含水量變化范圍為4.83%~12.96%。

根據圖2中30a樹齡3個采樣點鉆孔剖面土壤含水量分布結果可知,a剖面平均含水量為8.27%,土壤含水量變化范圍為4.04%~13.08%;b剖面平均含水量為8.33%,土壤含水量變化范圍為4.79%~14.19%;c剖面平均含水量為9.33%,土壤含水量變化范圍為4.91%~15.68%。30a樹齡的平均含水量為8.64%,土壤含水量變化范圍為4.65%~13.96%。

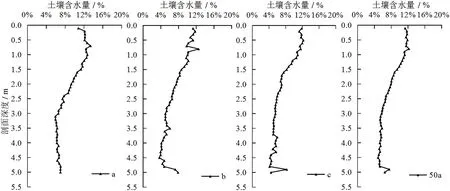

根據圖3中50a樹齡3個采樣點鉆孔剖面土壤含水量結果可知,a剖面平均含水量為8.74%,土壤含水量變化范圍為5.92%~13.37%;b采樣點剖面平均含水量7.14%,土壤含水量變化范圍為3.67%~11.75%;c剖面平均含水量為7.20%,土壤含水量變化范圍為4.14%~12.21%。50a樹齡的平均含水量為7.69%,土壤含水量變化范圍為4.86%~12.18%。

2.2 土壤水分干層分布特征

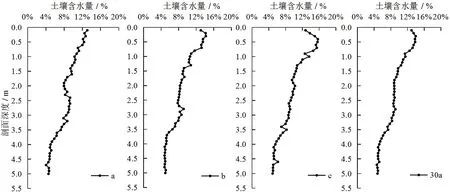

由圖4可知,10a樹齡棗林地a剖面在2~2.7m發育輕度干層,2.8~3.3m發育中度干層,3.4m以下發育嚴重干層;b剖面2~2.9m發育中度干層,3m以下發育嚴重干層;c剖面在2~2.4m發育中度干層,2.5m以下均發育嚴重干層。30a樹齡棗林地a剖面在2.4~2.8m為輕度干層,2.1~2.3m和2.9~3.7m發育中度干層,3.8m以下發育嚴重干層;b剖面在2~3.5m發育中度干層,3.6m以下均發育嚴重干層;c剖面在2~2.5m為輕度干層,2.6~3.8m為中度干層,3.9m以下全部發育嚴重干層。50a樹齡棗林地a剖面2m以下幾乎全部發育中度干層;b剖面在2~2.6m發育中度干層,在2.7~4.8m發育嚴重干層;c剖面在2~2.3m發育中度干層,2.4~5m全部發育嚴重干層。根據各樹齡3個剖面樣點的平均含水量可知,10a樹齡在2~3m發育中度干層,在3.1m以下發育嚴重干層;30a樹齡在2~3.7m發育中度干層,在3.8~5m發育嚴重干層;50a樹齡在2~2.7m發育中度干層,在2.8~5m發育嚴重干層。

圖1 10a樹齡棗林地土壤含水量曲線

圖2 30a樹齡棗林地土壤含水量曲線

圖3 50a樹齡棗林地土壤含水量曲線

2.3 土壤水分有效性

由圖4可知,10a樹齡棗林地a剖面在0~2.7m基本為中效水,2.8~3.3m為難效水,3.4~5m為無效水;b剖面在0~2m基本為中效水,2.1~2.9m為難效水,3~5m為無效水;c剖面在0~0.2m為易效水,0.3~0.7m為中效水,0.8~1m和1.7~2.4m為難效水,2.5~5m為無效水。30a樹齡棗林地a剖面在0~0.6m為易效水,0.7~1.6m和2.4~2.8m為中效水,1.7~2.3m和2.9~3.7m為難效水,3.8~5m為無效水;b剖面在0~0.7m為易效水,0.8~1.5m為中效水,1.6~3.5m為難效水,3.6~5m為無效水;c剖面在0~1.1m為易效水,1.2~2.5m為中效水,2.6~3.8m為難效水,3.9~5m為無效水。50a樹齡棗林地a剖面在0~1.2m為易效水,1.3~2.1m為中效水,2.2~5m為難效水,此剖面沒有無效水;b剖面在0~1.4m為中效水,1.5~2.6m和4.9~5m為難效水,2.7~4.8m為無效水;c剖面在0~1.3m為中效水,1.4~2.3m為難效水,2.4~5m為無效水。根據各樹齡3個樣點的平均值得出,10齡棗林地無易效水,在0~1.2m為中效水,1.3~3m為難效水,3.1~5m為無效水;30齡棗林地在0~0.8m為易效水,0.9~1.7m為中效水,1.8~3.7m基本為難效水,3.8m以下為無效水;50齡棗林地無易效水,在0~1.5m為中效水,1.6~2.7m基本為難效水,2.8m以下為無效水。

圖4 土壤干層與土壤水分有效性分布

3 討論與結論

坡地是黃土丘陵區主要的地貌類型之一,黃土丘陵區土質疏松,坡地植被稀疏的地方在降雨的沖刷下易形成水土流失,因而坡地是黃土丘陵區水土流失的主要源地,在坡地進行植被建設對保持水土尤為重要[13]。土壤水分是影響植物生長和植被重建的主要限制因子,而不同樹齡植被的土壤水分也存在差異[4]。

本研究結果表明,不同樹齡的棗林地土壤水分隨深度增加而逐漸降低;不同樹齡棗林地在0~5m土壤水分平均值隨樹齡增加呈先增加后減少的趨勢,即30a(8.64%)>10a(7.54%)>50a(7.69%),這與馬鵬毅等[14]研究一致。其中,30a樹齡土壤含水量最高的原因可能是30a棗樹冠幅均較大,郁閉度較高,可減少陽光直射地面,增加地表濕度等,從而降低地面蒸發,因而30a樹齡的棗樹土壤含水率也較高[5]。50a樹齡棗樹土壤含水量最低可能是因為棗樹根系生物量較大,需要吸收更多的土壤水分[7]。

辛小桂等[7]認為,隨著棗樹樹齡增加,土壤干層厚度增加。對比3種不同林齡棗林地土壤水分平均值可以發現,2m以下全部為中度及嚴重干層,土壤嚴重干層厚度從大到小為50a(2.2m)>10a(1.9m)>30a(1.2m)。不同樹齡的植被根系發育程度不同,對土壤水分的吸收也有差異,李藍君等[15]認為,根系吸水能力隨樹齡增大而增大,50a樹齡棗樹土壤干層最嚴重主要是由于隨著棗樹生長年限增加,根系向深層延伸,對深層土壤水分利用加劇,從而使深層土壤水分虧缺[7]。而30a樹齡棗樹土壤干層程度要低于10a樹齡棗樹的原因可能是,30a樹齡棗樹冠層較大,減少了土壤表層水分的蒸發,從而土壤干層厚度較小。

土壤水中的中效水和難效水雖能夠被植物吸收利用,但在一定程度上受土水勢的影響,從而在一定程度上抑制棗樹的生長,而無效水則表明植物不能吸收利用此部分水分[10]。結果表明,10a樹齡棗樹土壤中能被植物吸收利用的水分較少,30a樹齡棗樹土壤中有易效水,能被植物吸收利用的水分較多,50a樹齡棗樹土壤中從2.8m起為無效水,無效水厚度從大到小為50a(2.2m)>10a(1.9m)>30a(1.2m),棗樹吸收土壤水分受到抑制,不利于棗林生長和產量提高。

綜合考慮,10a樹齡棗樹正值生長旺盛期,植被的蒸騰量和需水量都較大,土壤含水量減少;30a樹齡棗樹生長穩定,根系向下延伸,根系生物量增加,降雨隨根系滲深加大,土壤含水量增大,加之30a樹齡棗樹冠層蓋度大,減少了土壤水分的蒸發,另外,30a樹齡棗樹位于陰坡,陰坡棗林地溫度低于陽坡,土壤水分蒸發能力弱,所以土壤水分含量較高[6];而50a樹齡棗樹可能已進入衰敗期,蒸騰量及水分消耗量均加大,深層土壤水分被大量消耗,導致土壤含水量減少[11]。其中,30a樹齡棗林地基本能滿足生長水分需求,10a樹齡棗林地加大治理力度,也可滿足一定的水分需求。不同樹齡的棗林地在0~5m深的土層中,2m以下均發育中度干層,因此需要進行適當補充灌溉或降低種植密度,增加表層土壤水,降低深層土壤水分的利用,從而防止土壤干層等問題[14]。