“跳崖”之后他是“點”燃的發光體

陳曦

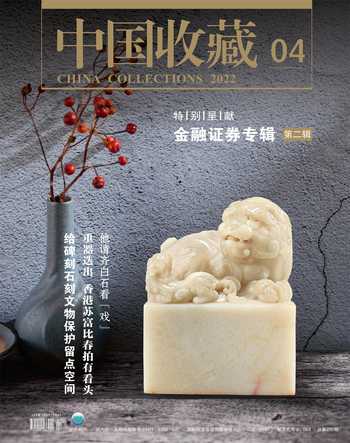

郅敏《五色土》 2021年瓷土、陶土1200厘米×400厘米×30厘米盛開/攝

3月的一個午后,《中國收藏》雜志記者來到遷入北京市朝陽區來廣營西路81號新址的中國藝術研究院,敲響了位于6層走廊盡頭的那間辦公室的門。

繞過古雅的屏風,在中式扶手椅上坐定,目之所及是窗邊幾盆素凈的花草,一整面墻的書柜,隨意堆放的宣紙,以及桌上擺放的紙筆、冊頁、紫砂壺……這似乎是一間陳設繁而不亂的“文房”。而它的主人,是一位當代藝術家——郅敏。

他是中國藝術研究院雕塑院常務副院長、博士研究生導師,也是中國藝術研究院創作委員會委員、院教學指導委員會委員。在近30年的藝術生涯中,他的個展9次登上中國美術館、上海美術館、法國巴黎文化中心、北京壹美美術館等重要學術機構殿堂。最新的一次個展,便是正在北京壹美美術館舉辦的“點——郅敏作品展”。

這場籌備兩年的個展,是郅敏藝術生涯第三個十年的階段性總結。展出的15件(組)雕塑作品,都以中國傳統材料——陶瓷為介質。正如本次展覽策展人、北京畫院院長吳洪亮所說,“那一片片瓷就是郅敏的‘點’,聚合成他的作品、他的世界、他的自我。窯火的燃燒,將土化成了瓷,也將郅敏的期待變成了發光體。陶瓷在郅敏手里從材料變成了語言,從手藝變成了思維方式。”

完成這種轉變,其實并不容易。但郅敏是幸運的,因為他找到了屬于自己、屬于當代的藝術語言。他將這段找尋自我、突破自我的經歷比喻為“上山”“下山”甚至“跳崖”,并將它們形成文字,寫成《下不了的山》和《跳崖》等文章。

對于寫作,郅敏極其熱衷。因為在他看來,文字寫作與藝術創作是相通的,下筆之前,只有達到“胸有成竹”,才能“一氣呵成”。藝術創作又何嘗不是如此?

所以,這次專訪不同于以往,藝術家聊的更多的是寫作。但從這件事中,我們看到的是郅敏的追求、理念、創作,還有人生。

“一篇好文章,其實從幾個月乃至幾年前就要開始構思、醞釀。”

——郅敏

雕塑家還是藝術家?郅敏更愿意稱自己是藝術家,因為藝術的范圍要比雕塑寬廣得多。不過,他也開玩笑地說:“當藝術家也沒什么了不起的!”

早在5歲就開始學畫的郅敏,小時候總認為當藝術家是特別神圣的一件事,美術學院更是“殿堂”一般的存在。兒時的他憑借在各類繪畫比賽中的獲獎經歷,確定了自己的天賦與方向。

在他看來,找到自信是每個人都需要面對的問題,對藝術家來說尤為關鍵。但自信心不僅僅是來自外界的肯定,更多則是根源于內心的力量。而在成長階段,給他帶來力量、對他影響最深的人,正是母親。

郅敏辦公室的一角有一幅靜物油畫,那是他母親的作品。母親從退休后才開始畫畫,至今已堅持20多年。“小時候,母親時常教導我,人一定要找到兩項優勢——體力上的優勢和智力上的優勢”,擁有一項優勢能確保生存的能力,而兼具兩項優勢才能過上想要的生活。對此,郅敏牢記于心。

郅敏《二十四節氣——驚蟄》及局部圖片2021年陶瓷、金屬 350厘米×220厘米×180厘米 (盛開/攝)

就智力優勢而言,“好在還有藝術挽救了我。”可體力優勢從哪里來?郅敏找到了“一招制敵”的辦法——掰手腕。“一開始,我總是輸,直到上初中才開始贏。”這一嗜好一直延續下來。其實,掰手腕是力量與意志的博弈,這個過程錘煉著郅敏的身體和精神,緩解著他的焦慮與不安,推動著他不斷向上生長。就像吳洪亮說的,也正是這份較勁的心氣,讓郅敏獲得了新的認知——只要找到天賦之才,就是耀眼的發光體。

郅敏《觀象授時》(局部) 2021年陶瓷、金屬、燈光裝置400厘米×400厘米×80厘米(盛開/攝)

“道理沒有想明白是寫不明白的,不徹底想明白是寫不生動的。能寫清楚,就一定能講清楚。”

——郅敏

“雕塑創作漫長且艱苦,它是以十年為單位的。第一二個十年會有一些感覺,到了第三四個十年才會有一些心得。”這是郅敏在讀書期間聽到的諄諄教誨。他回憶說,1997年至2007年是自己藝術生涯的第一個十年,而這一階段讓他摸清了自己“到底是哪塊料”。

1997年夏天,郅敏從中央工藝美術學院陶瓷系畢業。年輕的他將買來的一輛二手自行車擦得锃亮,興奮地蹬上它離開了校園,沖進了一片未知的社會叢林。“在沒有作品、沒有事業、沒有一切的時候,反而覺得人生有無數條美麗的道路在等著自己。”帶著迷茫與希冀,郅敏的藝術生涯由此展開。

這期間,他在河南鄭州工業大學有過一段7年的教職經歷。每逢暑假,郅敏都會帶著學生們外出寫生,江南水鄉的柔美風景并未喚醒他心底的共振,而一趟太行山之旅讓他覺得“找對了地方”。他在太行山的崖壁上見到了最美的朝陽,也體會到行走于險峻山路的艱難。藝術之于他,似乎就是一座“下不了的山”。一直以來,這座“山”成為他在精神世界中重要的觀照對象,無數次與之相對。他不斷回望“上山”的來路,同時也摸索著“下山”的去路。到了而立之年,郅敏更是以“跳崖”的決心拋棄所有以往的經驗、路徑、成果,期待有一朵“祥云”托起自己飛往另一座山。

2007年,郅敏從中央美術學院雕塑系碩士畢業。他手握的是古老的中國材料瓷土,學習的卻是西方現代雕塑思想。進入藝術生涯的第二個十年,他試著去總結一些方法,去驗證一些結論。但,2007年至2011年是他尤其困頓的一段時間,當時雖然忙碌,可并沒有成效。

“我不是那種早慧的人,就像人們常說的‘起個大早趕個晚集’。”郅敏笑著說道:“前兩天剛讀了莫言《晚熟的人》,我覺得書里寫的人物就是我——對事物領悟得慢、消化得慢。”直到35歲左右,他才終于理解了一個事實,即最好的藝術品、最高層次的審美是會引起人們普遍共鳴的,而不是“蘿卜白菜各有所愛”。

從這個事實中,郅敏找到了解決困頓的藥方。陶瓷這張中國“名片”,在古代是一門手藝,是無數無名工匠代代相傳的智慧,它的美早已在海內外達成共識。至于雕塑,這一名詞雖然在上個世紀才被引入中國,但它是西方古典藝術極致的表達。當兩種古老的文明相碰撞,似乎也像是一雙正在掰腕的手。但這一次,輸贏并不重要。

郅敏《立表測影》 2021年陶瓷、金屬 1200厘米×400厘米×80厘米(盛開/攝)

“文章即作品。作為一位創作者,一定要使用自己的語言。在黑暗中獨自寫作時,我不僅僅是在面對自己的內心,也是在準備面對他人的審視。”

——郅敏

2011年至2012年,郅敏入選中國美術家協會舉辦的“中國中青年美術家海外研修工程”,得到了前往法國研究雕塑藝術的機會。在巴黎,他追尋著劉開渠、滑田友等第一批留法的中國現代雕塑家的腳印,也踏上了羅丹、布朗庫西等西方雕塑大師的足跡。那時的郅敏想弄清楚:上個世紀三四十年代,中國雕塑家在異鄉面對的是什么?

這場追尋之旅,讓他的藝術觀念發生了巨大轉變,做出了許多重要的決定,比如創作方法、語言改變。“我到法國實地了解前輩藝術家的生活,才能真正了解他們的藝術。”郅敏也想起自己在法國舉辦展覽的經歷:“我發現觀眾根本看不懂我的作品,所以我想,應該會有更國際化的語言,讓所有人都能看懂。”于是,他冷靜地反省自己,“我決定回到我們的生活,做我自己的藝術”。

當觀念開始轉變,郅敏的行動也跟著轉變。2011年以來,郅敏便開始改變自己的工作方法,專注于中國傳統文化的當代表達。在他看來,中國的雕塑語言還停留在講故事階段,沒有脫離敘事性,而觀眾對藝術作品的認知還停留在解讀具體的形象和背后的故事。郅敏認為,其實作品形式沒有絕對的抽象和具象之分。“以前我還害怕回到具象,后來想通了就不會再害怕了。只要打通抽象、具象二者,在作品中能夠表達自己的想法,那么什么媒介、主題都能做。”

2015年,他再次以“跳崖”的姿態拓寬自己的創作界限。傳統的展陳方式過于死板,并不利于藝術家個人思考的表達,郅敏便決定為個展、為展覽空間的實際情況創作新的作品。2017年,郅敏為中國美術館量身定制了一場“天象——郅敏作品展”,將《河圖洛書》系列、《天象四神》系列以及《二十四節氣》系列帶到觀眾面前,令人眼前一亮。華夏文明中的古老傳說被極具象征性的瓷片組合賦予了生命,同時也讓人們看到,創新的當代藝術形式也能精彩地呈現出傳統文化的博大精深。

“好的作品總是需要經年日久的構思以及不厭其煩的打磨。文章只有過了自己這一關,讀起來才會酣暢淋漓。創作也是如此。在整個人生歷程中,這些就是我幸福感最強烈的時刻。”——郅敏

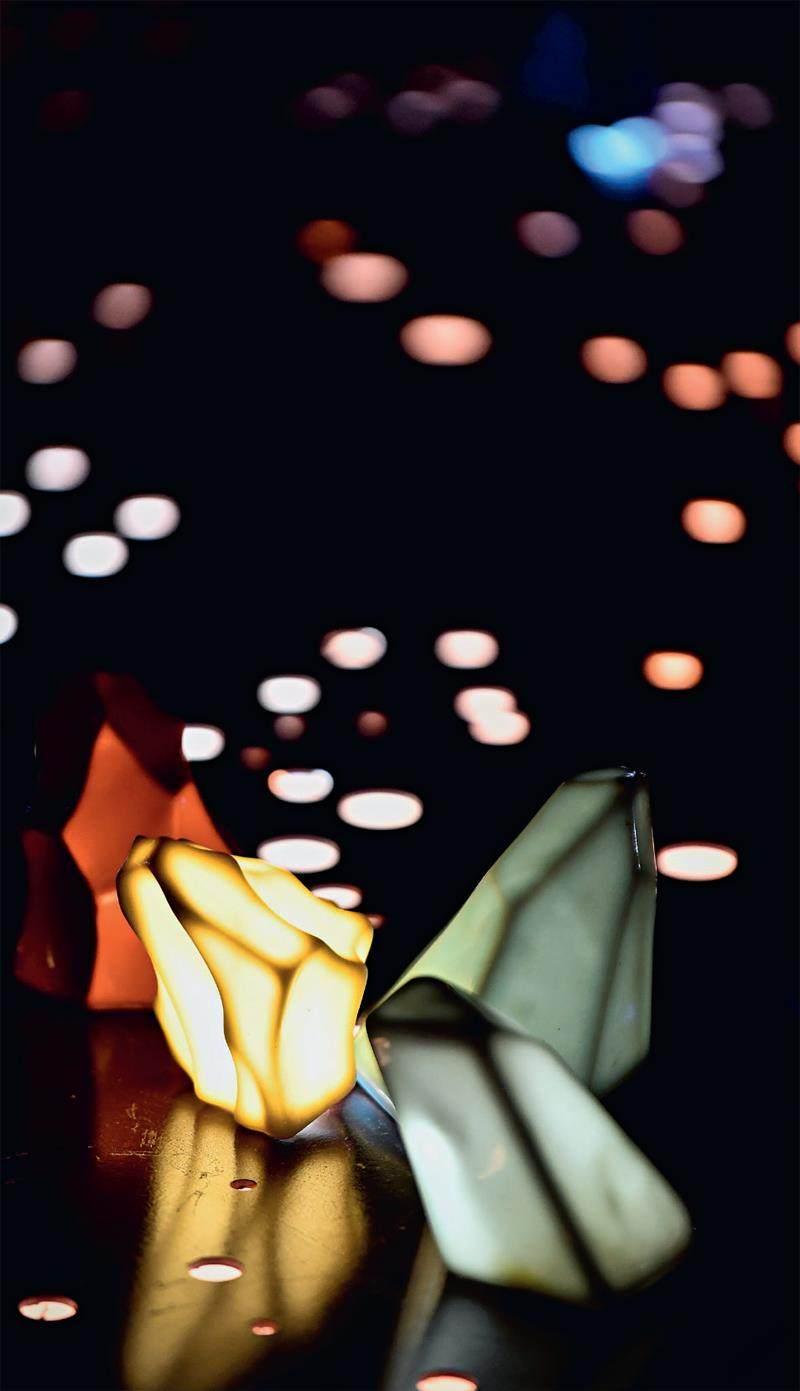

2019年,北京壹美美術館邀請郅敏舉辦個展。“2000多平方米的展覽空間,想要拿出全新的作品‘填滿’,這對于任何藝術家來說無疑都是一個挑戰。”當藝術生涯來到第三個十年,郅敏將這次展覽看作一次“期中總結”的寶貴機會。所以,盡管面臨疫情,但他最終克服萬難,馬不停蹄地創作了一批作品。耗時3年,《立秋》《驚蟄》等《二十四節氣》系列作品、“觀象授時”系列作品以及《鴻蒙》《溫度》等新作紛紛亮相于觀眾眼前。

其中,獲得“明天雕塑獎”金獎的作品《鴻蒙》以“永字八法”為原理,以陶瓷為本體,卻有著和蛋白質相似的造型結構,還加上了現代科技手段制造出的雷電轟隆、心臟搏動等聲音。面對這一宏大而古老的命題,有人問郅敏:都已經追溯到世界起源了,你接下來還能做什么?郅敏回答道:“這才只是剛剛開始!”

《二十四節氣》系列作品仍在進行中,而郅敏已在構思新的主題。“我打算創作‘世間’系列。世間萬事萬物都很美,哪個不美?”他撫摸著桌上那盆蘭花的枝葉興奮地說道。蘭、竹等自然物象本來就很美,并且被中國傳統文化賦予了獨特的精神氣質,這些題材也值得一再挖掘。

而當談論起藝術創作是否要回歸傳統時,郅敏的朋友曾問他:我們會不會掉入傳統的漩渦?“你能逃出去嗎?”郅敏當時反問道。“我們現在的生活中還有什么是傳統的?”友人繼續追問。“中文啊!只要說中文一天,我們就離不開母體文化。就算服裝是西式的,但我們的精神世界仍是由中文構建的。”郅敏感嘆道,“不是說要回到傳統,而是因為我們只有這一種母體文化。”

在全球化發展的背景下,文化的發展一直在突破人們原有的認知,當代藝術創作也不得不思變。但在郅敏看來,傳統并不是用來“打破”的,而應該去“騰躍”。“一味仿古是一條死路。只有一部分繼承傳統技藝、一部分發展創新,二者相互協調,行業才能實現良性發展。”郅敏認為:“要創造新的東西,必須深入研究傳統工藝。理解越深,才能顛覆它、騰躍它。”而要找到文化出路,還需要更多有才華、有文化使命、有理想的人加入。(注:本文圖片由郅敏提供)

郅敏《鴻蒙》 2020年陶瓷、金屬、霧氣、燈光715厘米×715厘米×80厘米(孫青青/攝)