基于中醫傳承輔助平臺中藥治療薄型子宮內膜用藥規律分析*

王瑞淇,王昕

1.遼寧中醫藥大學,遼寧 沈陽 110033; 2.遼寧中醫藥大學附屬醫院,遼寧 沈陽 110033

近年來,薄型子宮內膜發病率逐年增高,主要表現為月經過少,影響胚胎著床,也會增加自然流產的風險[1]。薄型子宮內膜是指連續2個月經周期,陰道B超監測最大卵泡直徑>18 mm時,子宮內膜厚度(endometrium thickness,EMT)<7 mm[2],主要由宮腔反復操作、內分泌失調、長期使用促排藥物而致[3],醫源性因素可造成子宮內膜基底層損傷,也是最主要的病因。子宮內膜細胞由腺上皮細胞和基質細胞構成,因較高的子宮血流阻力及不充分的內膜血液灌注影響其腺上皮細胞的生長,使血管內皮生長因子(vascular endothelial growth factor,VEGF)水平降低,從而導致血管發育不良,子宮內膜血流量減少,循環往復則發展為薄型子宮內膜[4]。目前,西醫治療薄型子宮內膜主要采用雌激素、低劑量阿司匹林、粒細胞集落刺激因子等,但長時間服用不良反應較多,甚至有子宮腺肌病和癌變等風險,治療較為棘手[5]。近年來,中醫藥治療薄型子宮內膜的報道較多,且療效確切。基于此,本文運用中醫傳承輔助平臺軟件分析中國知網、萬方、維普等數據庫近10年收錄的中醫藥治療薄型子宮內膜的相關文獻,分析藥物之間的關聯規律及核心藥物組合,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 處方來源計算機檢索中國知網、萬方、維普等數據庫中關于中藥治療薄型子宮內膜的臨床隨機對照研究及專家經驗總結,以“薄型子宮內膜”“月經量少”“經水少”“閉經”“不孕”等檢索詞進行檢索,篩選有效處方,檢索時間:2011年9月30日至2021年9月30日。

1.2 處方納入標準符合薄型子宮內膜的西醫診斷標準[2,6-7];符合月經過少或閉經的中醫診斷標準[6-7];中藥湯劑需以內服為主,且有確切療效。

1.3 處方排除標準不符合處方納入標準者;方名不同但藥物組成相同者;以中醫外治法為主;動物實驗類文獻。

1.4 處方錄入與核對將符合納入標準的處方以一人錄入、一人審核的方式精準錄入進Microsoft Excel中,上傳至中醫傳承輔助平臺(V3.0)。處方用藥參照2010版《中華人民共和國藥典》,例如“川斷”統一規范為“續斷”,“山萸肉”統一規范為“山茱萸”,“夜交藤”統一規范為“何首烏藤”。

1.5 數據分析采用中國中醫科學院中藥研究所提供的中醫傳承輔助平臺(V3.0)中“統計分析”和“方劑分析”功能進行用藥頻次統計、關聯規則分析及用藥規律挖掘,運用k均值和k-means 算法與網絡可視化展示圖,聚類分析得到藥物核心組合。

2 結果

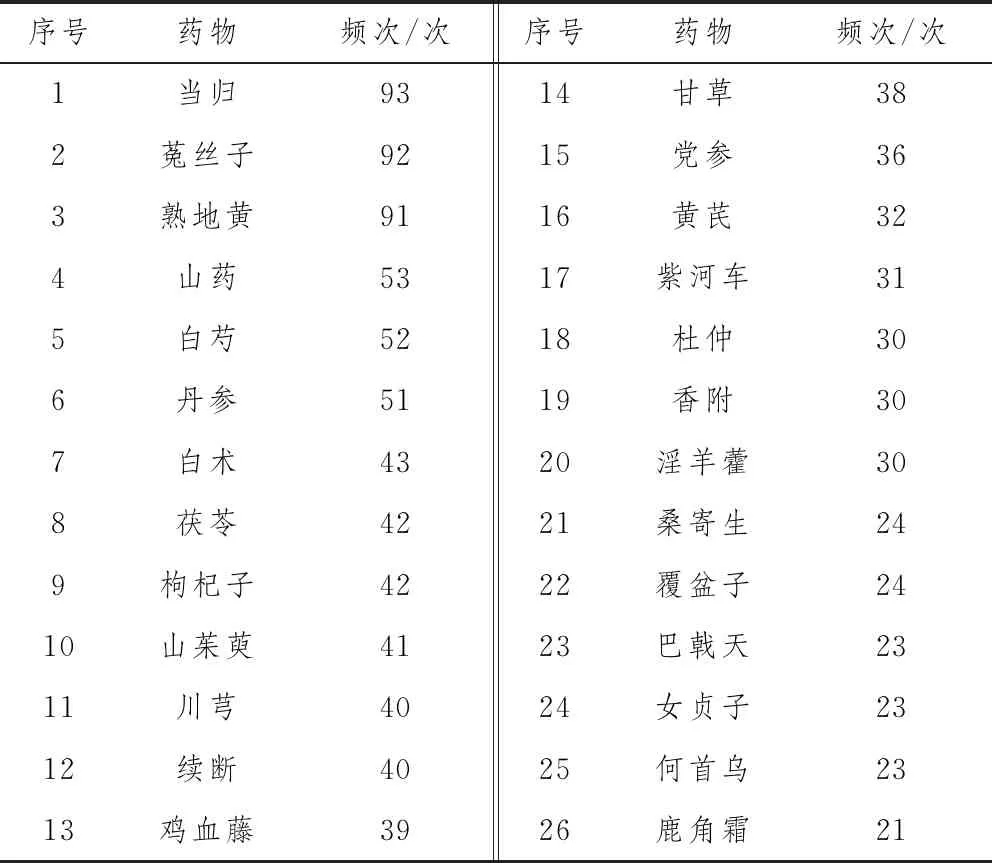

2.1 中醫藥治療薄型子宮內膜高頻藥物分析共篩選出治療薄型子宮內膜有效處方144首,涉及中藥247味,其中用藥頻次≥20次的藥物共26種,排在前5位依次為當歸、菟絲子、熟地黃、山藥、白芍,見表1。

表1 用藥頻次≥20次的藥物分析

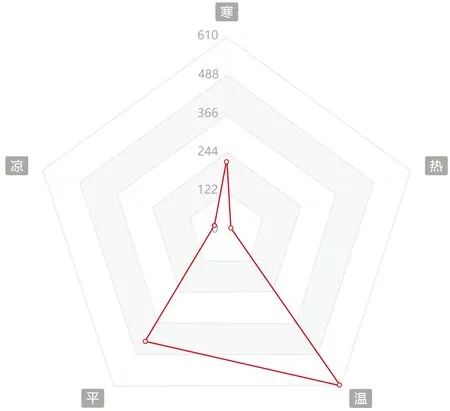

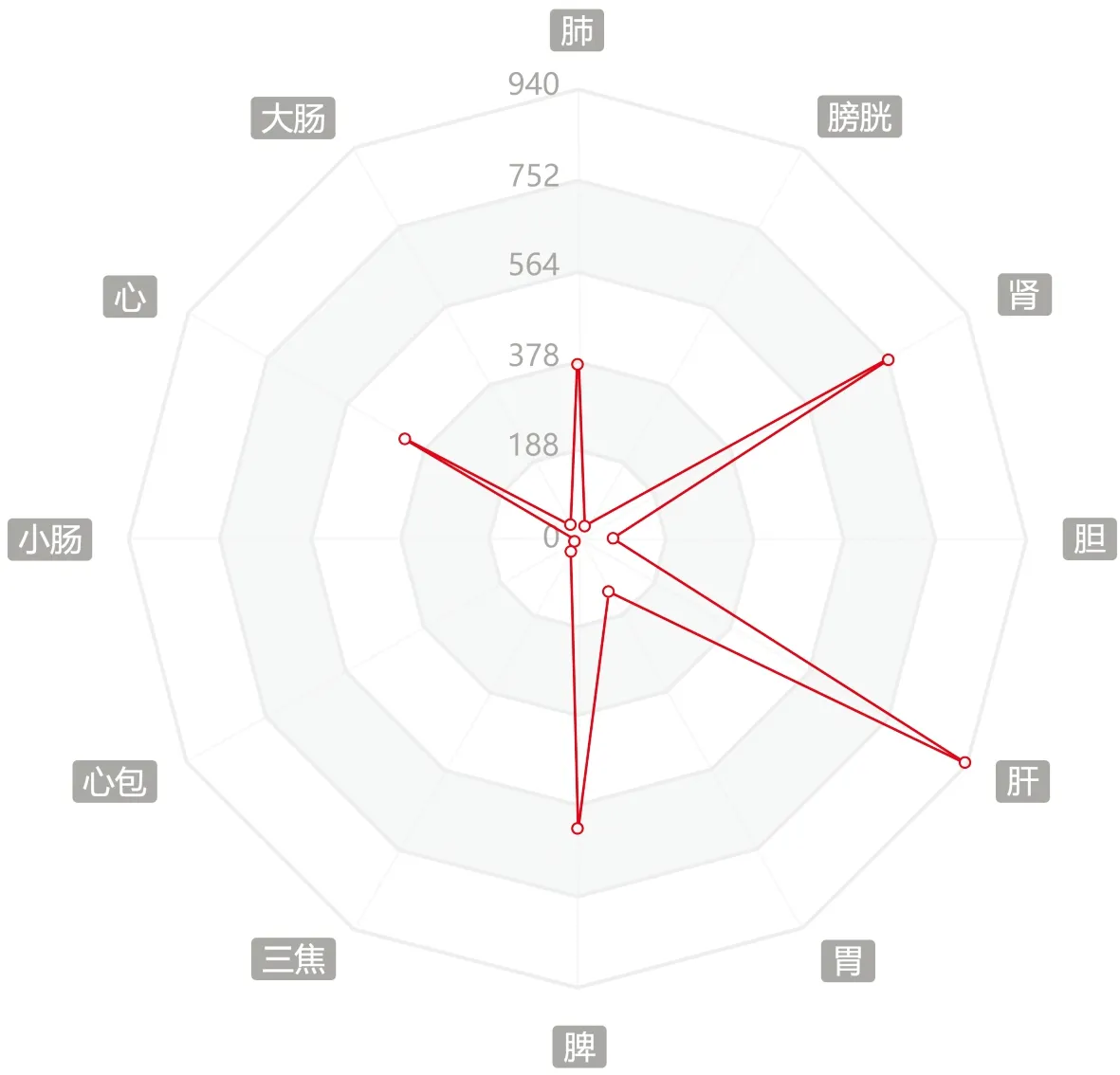

2.2 藥物四氣、五味及歸經分析篩選出中藥治療薄型子宮內膜有效處方144首進行四氣、五味及歸經分析。四氣中以溫性使用頻次最高,其次是平、寒、涼、熱,見圖1。五味中以甘味的使用頻次最高,其次是苦、辛、酸、咸,見圖2。歸經中提示肝、腎、脾經居前3位,見圖3。

圖1 藥物四氣分析雷達圖

圖2 藥物五味分析雷達圖

圖3 藥物歸經分析雷達圖

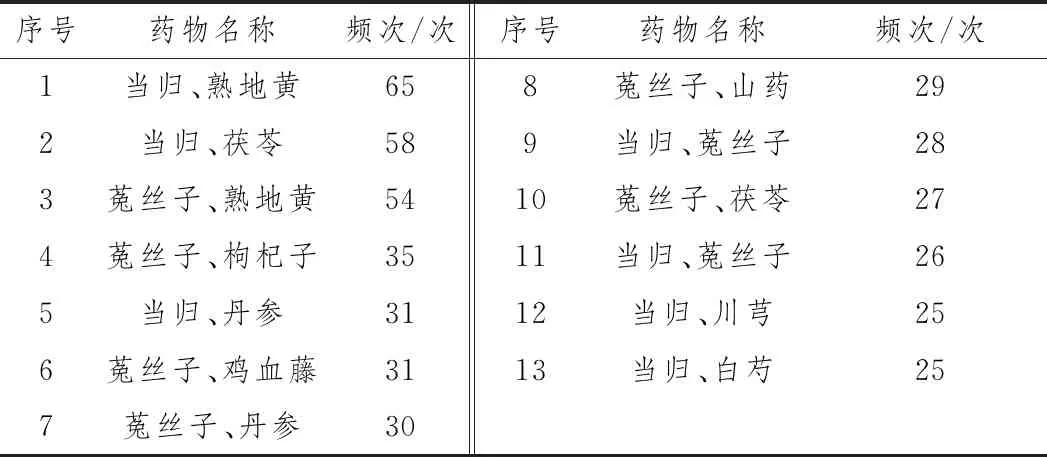

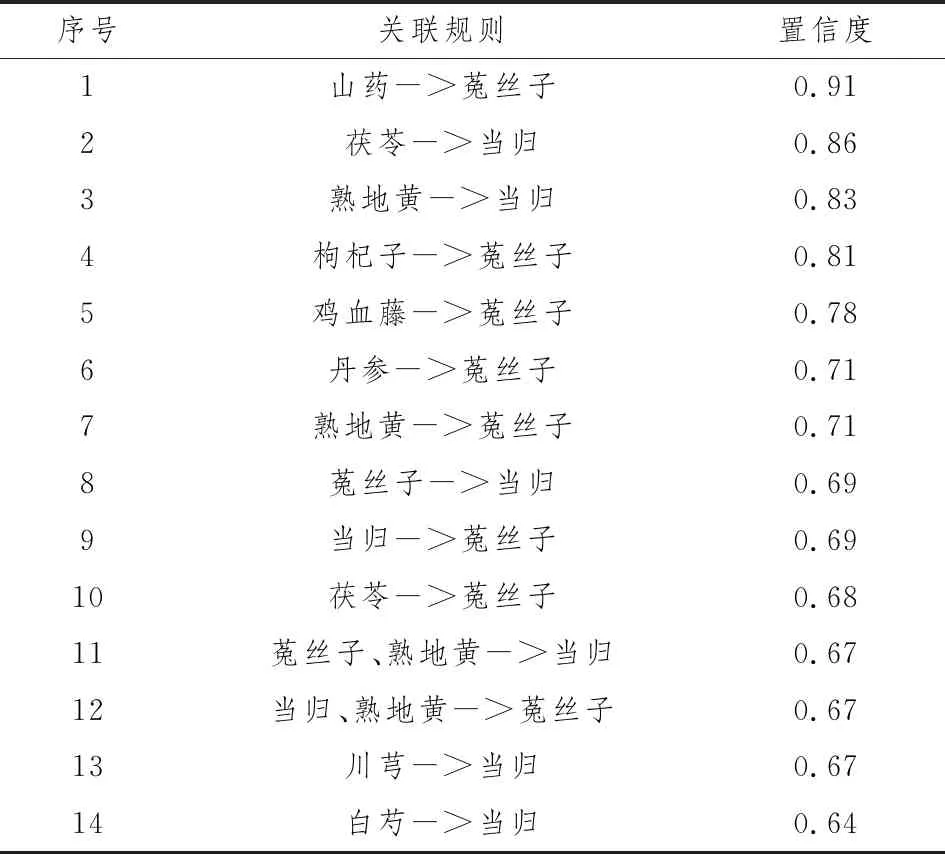

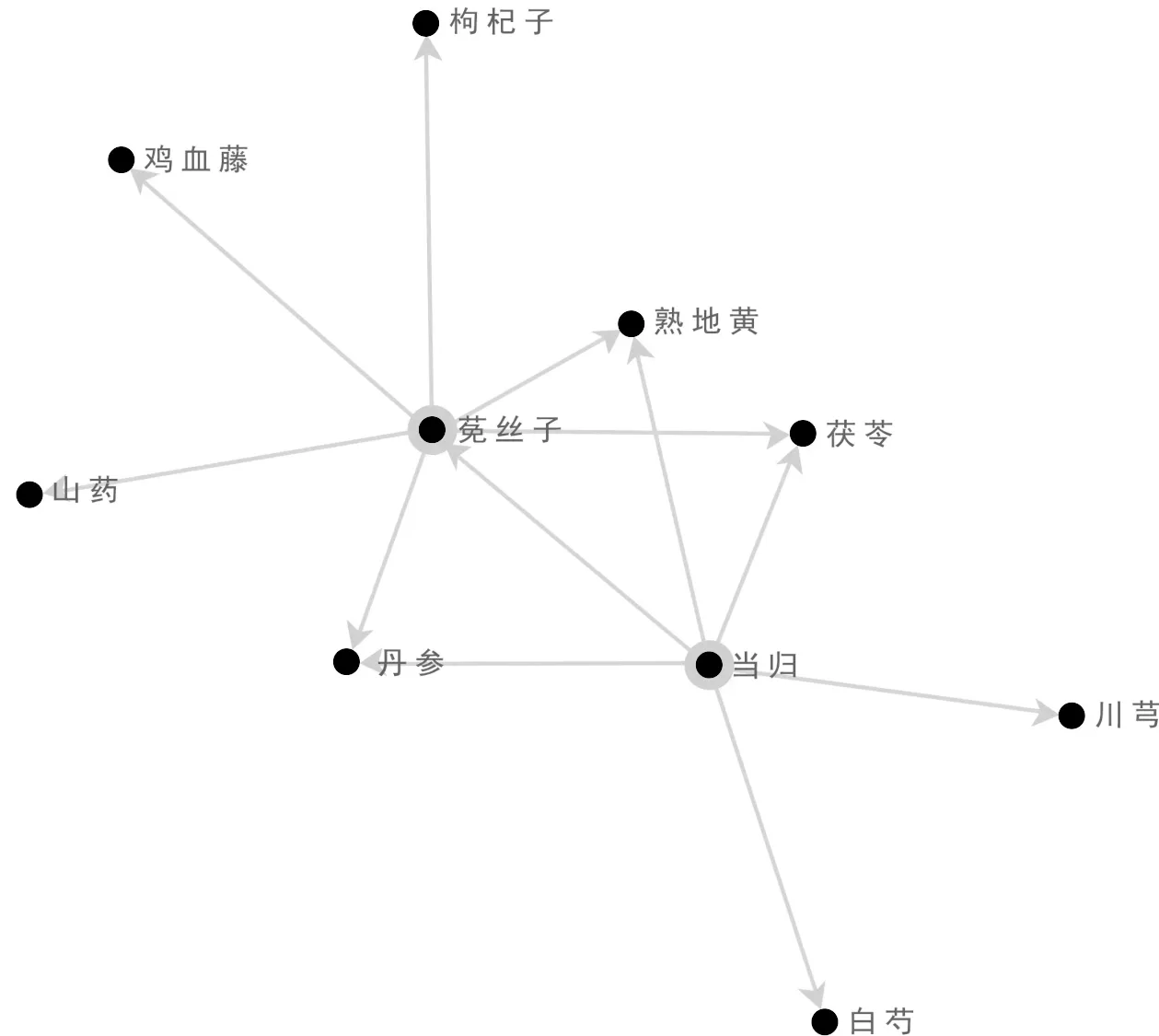

2.3 藥物組方規律分析應用關聯規則進行數據挖掘,將支持度個數設為“32”,置信度設為“0.60”,得到使用頻次≥30次共15個藥對,排名前5依次為“當歸、熟地黃”“當歸、茯苓”“菟絲子、熟地黃”“菟絲子、枸杞子”“當歸、丹參”,見表2。分析藥物應用的關聯規則,得到14組關聯藥物(置信度>0.60)。置信度最高的藥物關聯規則是:“山藥->菟絲子”,其次為“茯苓->當歸”“熟地黃->當歸”“枸杞子->菟絲子”“雞血藤->菟絲子”等,見表3。并采用中醫傳承輔助平臺的網絡可視化展示圖,更直觀看出藥物不同組合之間的關系,見圖4。

表2 藥物組方規律分析

表3 藥物關聯規則分析(置信度>0.60)

圖4 處方中藥物網絡展示圖

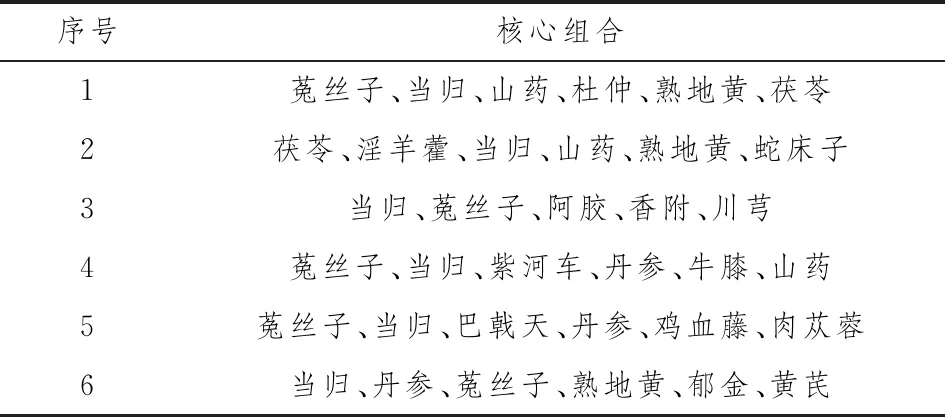

2.4 藥物核心組合分析將治療薄型子宮內膜有效處方144首分類成6個證候群(即聚類個數設置為6),進行聚類分析后,得到6個核心組合,見表4。聚類效果通過該平臺k-means聚類算法與回歸模型結合進行網絡展示,見圖5。

表4 藥物核心組合

圖5 聚類效果網絡展示圖

3 討論

薄型子宮內膜屬中醫學“月經過少”“閉經”“不孕”等范疇。《素問·上古天真論》曰:“二七天癸至,任脈通,太沖脈盛,月事以時下,故有子。”由此可見,腎與月事關系之密切。腎-天癸-沖任-胞宮軸與女性的月經和妊娠的生理病理密切相關,腎乃生殖之器,先天之本,封藏精水,精水化生氣血,蓄于子宮,決定女性的生長發育、生殖盛衰。子宮內膜亦為有形之物,為精血所化。腎陰為子宮內膜增長提供物質基礎,腎氣和腎陽為子宮內膜增長提供動力。腎精缺失,精血無以成,血海滿溢不足,則沖任血少,胞宮失養,可致子宮內膜變薄;腎氣虧虛,氣血運行不暢,則氣滯血瘀,可致月經過少、閉經;腎陽不足,胞宮失煦,則沖任虛寒,可致月經過少、閉經;或后天傷腎損傷脈絡,營血外溢,瘀阻胞宮,沖任氣血運行不暢,腎精不能下達胞宮營潤胞脈,則子宮內膜菲薄。有學者提出,腎虛和血瘀互為因果,病久腎虛加重,推動無力,則血瘀越重,故薄型子宮內膜主要病機以腎虛為本,血瘀為標[8]。因此,補腎化瘀通絡為中醫治療薄型子宮內膜的基本原則。

本研究經過軟件分析,將用藥頻次≥20次的26味中藥進行分類統計,其中補陽藥6味、補氣藥5味、補血藥5味、活血藥3味、補陰藥2味、收澀藥2味、理氣藥、祛風除濕藥及利水藥各1味。藥物中出現頻次較高依次為當歸、菟絲子、熟地黃、山藥、白芍等。菟絲子補腎固精;熟地黃、山藥滋陰填精;當歸、白芍養肝以補源,疏肝以行經。

現代藥理學研究表明,活血類中藥可促進子宮內膜局部血液循環,從而改善子宮內膜的容受性,如當歸可擴張子宮內膜血管,加快子宮內膜螺旋動脈血流速度,增加子宮內膜厚度[9]。補腎藥中菟絲子有雌激素樣作用,尹曉丹等[10]認為,高水平的雌激素是維持子宮內膜高容受性的關鍵因素,有利于子宮血管新生,可改善子宮微循環。熟地黃、山藥、白芍可通過增加雌激素受體數量來調節體內雌激素水平[11-12],這些與西醫采用雌激素治療薄型子宮內膜有異曲同工之妙。尹曉丹等[13]也提出,補腎藥配伍活血藥能夠調控Wnt/β-catenin信號通路,使子宮內膜厚度、血管數和腺體數增加,促進內皮細胞增殖、遷移,有效改善子宮內膜容受性,還可以通過增加VEGF等血管因子的表達促進血管新生。

從四氣、五味及歸經的統計雷達圖中可以看出,溫性藥物治療薄型子宮內膜占比較大,藥味多為甘味。溫性藥物具有溫腎壯陽、暖宮散寒、溫經通絡的作用,可促進子宮內膜增長、溫暖胞宮、通暢胞脈。有研究表明,溫性藥物可通過調控6-酮-前列腺素F1α、子宮內膜環氧化酶2以及VEGF的表達,增加子宮內膜動脈的血流量,改善子宮內膜的生長狀態[14]。

藥物歸經以肝經、腎經、脾經居多。《傅青主女科》曰:“腎為肝之母,母既泄精,不能分潤以養其子,則木燥乏水,而火且暗動以鑠精,則腎愈虛矣。”即肝郁則腎亦郁,而欲補肝腎,需先健脾胃,氣血有源,則后天得養,方可增加子宮內膜局部血液灌注。由此也印證了治療薄型子宮內膜當從肝、腎、脾論治,在補腎化瘀的基礎上辨證施治,佐以疏肝健脾來提高子宮內膜厚度。

本研究結果顯示,藥物組合使用頻次較高的藥對是當歸、熟地黃。當歸味甘而辛、微苦,質潤,入肝、心、脾經,補血活血,調經止痛,具有血虛能補、血瘀能活、血寒能散、血燥能潤的特點,是血中之氣藥;熟地黃味甘質潤,入肝、腎經,補血滋陰,益精填髓,可“大補血虛不足”,是血中之血藥。二者配伍,補血而不滯血,行血而不傷血。也有研究表明,二者配伍對于逆轉薄型子宮內膜形態和功能與小劑量阿司匹林效應相同[15]。

關聯分析發現,山藥、菟絲子是置信度最高的組合。山藥性甘平,益氣養陰,為平補脾肺腎氣陰之品;菟絲子性平,味辛而甘,辛以潤燥,甘以補虛,為平補陰陽之品,歸肝、腎、脾經,可補肝腎固精安胎。二者配伍,補而不竣,溫而不燥,充盛腎精,使血海充盈、沖任通暢,可促進子宮內膜血管內皮細胞增殖,增加其腺體和血管數目,擴大上皮和間質細胞面積,使之致密,增加子宮內膜血液流動性[16]。

將中藥治療薄型子宮內膜的144首有效處方分類成6個證候群(即聚類個數設置為6),進行聚類分析后,得到6個核心組合,體現出多數醫家臨證時,均從腎論治薄型子宮內膜,滋腎精、溫腎陽、補腎氣配以祛瘀為治療原則,用藥善用血肉有情之品,佐以疏肝健脾。

核心組合1重在滋腎健脾,兼顧先天與后天之精,補腎以充先天精水,健脾以生后天精血,充足精微物質以供內膜生長,針對脾腎兩虛證。菟絲子、熟地黃補腎中陰陽、滋養精血;茯苓健脾養血、寧心安神,又可防過于滋膩礙脾生濕。現代藥理學表明,菟絲子內總黃酮可提高垂體對促黃體生成素釋放激素的反應性和卵巢對促黃體生成素的反應性,從而改善下丘腦-垂體-卵巢軸的調節功能[17]。熟地黃可通過提高血液中血紅蛋白和紅細胞數量來促進血液生成,從而改善子宮內膜血液供應[18]。

核心組合2、4、5重在溫腎陽活血,多針對腎陽虛血瘀證。淫羊藿、肉蓯蓉、巴戟天、蛇床子補腎壯陽,以養先天;紫河車為血肉有情之品,培補內膜;丹參、牛膝、雞血藤補腎活血,通胞脈之血,脈道通暢,精血下注胞宮,胞宮得充,內膜必長,丹參還具有抗炎、減輕細胞凋亡、促進組織修復與再生等作用,以保護組織器官[19]。

核心組合3、6重在補腎氣疏肝,腎藏精、肝藏血,肝腎同源,養肝疏肝柔肝以助精血互化、行沖任之滯,針對腎氣虛肝郁證。黃芪補中升陽之要藥;香附、川芎、郁金理氣解郁。

綜上所述,中醫藥治療薄型子宮內膜多從腎論治,滋腎精、溫腎陽、補腎氣配以活血化瘀為治療原則,并佐以疏肝健脾[20],陰陽并補,標本兼治,可補胞宮絡脈之虛,又緩消胞宮絡脈之瘀,胞絡充盈,內膜得生,為臨床應用提供理論依據。