大學生中華民族共同體意識研究綜述

王景新,劉會柏

(西南林業大學 馬克思主義學院,云南 昆明 650233)

中國是各族人民共同締造的統一多民族國家,多民族是我國一大特色也是我國一大發展優勢,但由于民族成分繁多,民族關系龐雜,處理好民族問題就成為民族團結、人民幸福、社會安寧、國家統一的大事。在2014年新疆工作座談會上習近平總書記提出“要牢固樹立中華民族共同體意識”,學術界關于中華民族共同體意識的研究開始蓬勃發展起來,再到十九大報告中強調指出要“鑄牢中華民族共同體意識”并將其寫入黨章,可謂是一以貫之。大學生是國家為未來社會發展儲備的優質人才,具有專業性強、綜合素質高以及思想活躍等特點,對于社會發展、國家富強和民族振興方面有積極的推動作用。在此時代背景下,學界綱舉目張就大學生中華民族共同體意識培育的淵源、成就、問題、挑戰以及對策等進行了多角度的探究。對這些文獻進行整理分析,不僅可以為大學生中華民族共同體意識的深入研究提供參考,還可以為新時代背景下正確處理民族問題,做好民族工作提供實踐指導。

一、大學生中華民族共同體意識研究緣起

自梁啟超1902年在《論中國學術思想變遷之大勢》一文中提出“中華民族”一詞以來就引起了學術界、政界以及教育界的廣泛關注與討論,主要成果有1912年孫中山提出的“五族共和”思想;顧頡剛在1939年《益世報》上提出“中華民族是一個”的構思[1];1949年之后實施的民族平等、團結,尊重少數民族風俗習慣、宗教信仰自由,同少數民族上層愛國人士建立統一戰線、進行社會主義改造和民主改革的政策等[2];1989年費孝通在香港中文大學參加學術會議期間闡發的“中華民族多元一體格局”推論[3]以及在2014年被官方正式提出的“鑄牢中華民族共同體意識”觀點。

在2014年5月召開的第二次中央新疆工作座談會上,習近平總書記指出要“牢固樹立國家意識、公民意識、中華民族共同體意識”[4];在2014年第四次中央民族工作會議上,習近平總書記提出“要積極培養中華民族共同體意識”[5],學術界對于中華民族共同體意識的研究文獻逐漸增長;在2015年中央第六次西藏座談會上,習近平總書記強調“要大力培養中華民族共同體意識”[6],學術界關于中華民族共同體意識的研究文獻持續增加;在十九大報告中習近平總書記再次提到要“鑄牢中華民族共同體意識”,引導人們樹立正確的歷史觀、民族觀、國家觀、文化觀[7],由此引起了學術界關于“大學生中華民族共同體意識”的研究熱潮。

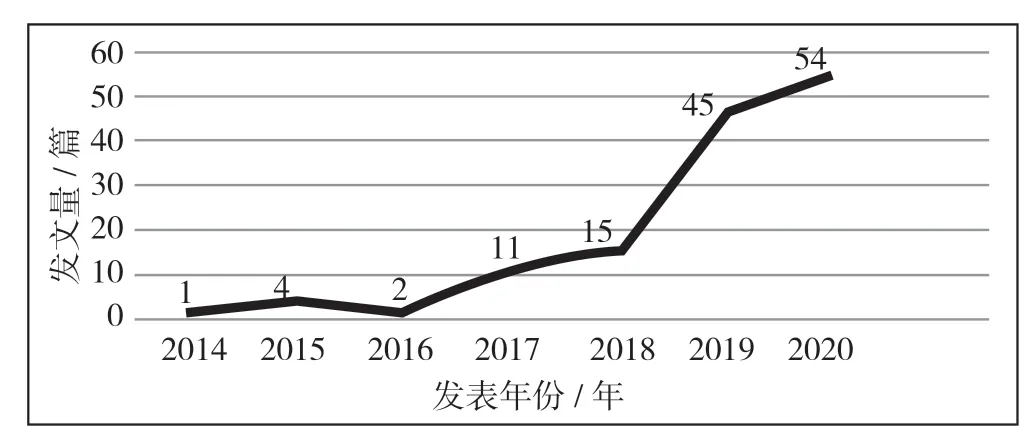

以“大學生中華民族共同體意識”為主題在中國知網上進行文獻檢索,截止到2020年12月,共檢索出期刊論文132篇,從2014年到2020年整體呈遞增狀態,尤其是十九大召開之后,以“大學生中華民族共同體意識”為主題的文獻數量迅速增加,2014年1篇,2015年4篇,2016年2篇,2017年11篇,2018年15篇,2019年45篇,2020年54篇,詳見圖1。

圖1 “大學生中華民族共同體意識”發文量總體趨勢

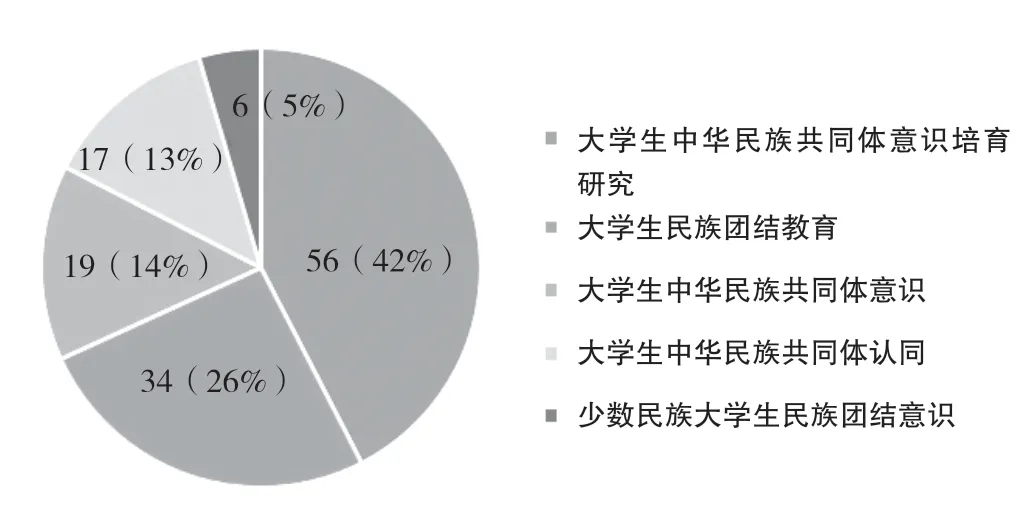

學界關于大學生中華民族共同體意識的研究成果豐碩,涉及領域廣闊,其研究主題主要涉及五個方面:即大學生民族團結意識、共同體意識、團結教育、共同體認同以及共同體意識培育,詳見圖2。對這些研究成果進行整理、分析和總結,不僅可以為后續大學生中華民族共同體意識的研究提供理論支撐,還可以培養大學生對國家的深厚感情,增強五個認同,樹立四個自信,深化三個離不開思想,堅決抵制三股勢力的消極影響。

圖2 “大學生中華民族共同體意識”發文主題分布

二、研究進展

自2014年以來,學界關于大學生中華民族共同體意識的研討主要有四個方面,其一,著重分析了其已取得的成就與目前依然存在的問題;其二,貫注探究了其培育的價值意蘊;其三,仔細剖析了其培育面臨的困境;其四,重點闡述了其培育的對策路徑,下面分別進行整理和分析。

(一)關于大學生中華民族共同體意識培育的成就與存在問題研究

成就方面。蔣如娟將大學生中華民族共同體意識培育的成效概括為兩方面:首先從整體上看,當今少數民族大學生“五個認同”的效果較好;其次從高校教育和教學角度來看也收到了較好的思想政治教育效果[8]。駱育芳認為大學生中華民族共同體意識培育的成就主要有五點:分別是對偉大祖國、中華民族、中華文化、中國共產黨以及中國特色社會主義的認同,使愛國主義、民族團結、文化自信、理想信念和制度自信得到強化[9]。竇寧將大學生中華民族共同體意識培育的收效總結為四個方面:第一,政治認知較高;第二,政治情感積極;第三,政治態度肯定性強;第四,政治社會化踐行度較高[10]。

問題方面。樸芙萱以民族高校為研究視角,認為大學生中華民族共同體意識培育主要存在三個方面的困境:首先,民族高校實施的各民族間交流交往交融工作欠缺;其次,民族高校開展的培育機制不成熟;再次,思想政論課起到的作用不足[11]。孟婷認為大學生中華民族共同體意識培育有五個方面的障礙:第一,部分學生對中華民族共同體意識的了解不足;第二,極少數學生對培育中華民族共同體意識是否具有合理性存在質疑;第三,中華民族共同體意識的樹立存在少數民族與漢族之間的差異;第四,學校對于中華民族共同體意識的培育仍采取傳統“一刀切”的方法;第五,中華民族共同體意識的培育沒有形成有效合力[12]。寇曼認為大學生中華民族共同體意識的鑄牢有三點困難:一是從內容來看,民族地區高校目前的培育內容不夠明確;二是從方式來看,民族地區高校現今的培育方式主要以傳統理論講述為主;三是從力量來看,民族地區高校的思想政治教育隊伍仍存在師資薄弱、數量短缺等問題[13]。

(二)關于大學生中華民族共同體意識培育的意義研究

中華民族共同體意識的培育是新時代中國特色社會主義思想的重要組成部分,也是習近平總書記關于做好民族工作的重要內容,彰顯著重要價值,學術界認為其意義主要表現在四個層面:即國家層面、民族層面、高校層面、大學生層面。

李云聰將大學生中華民族共同體意識的培育意義概括為三個方面:首先,是實現中華民族偉大復興的題中應有之義;其次,是鞏固社會主義新型民族關系的必由之路;再次,是新時代大學生健康成長的必然要求[14]。郭錦鵬認為大學生中華民族共同體意識的培育有三點意義:第一,有利于維護國家統一和民族團結;第二,有利于促進少數民族大學生的健康成長;第三,有利于提升高校思想政治教育工作水平[15]。肖悅認為大學生民族共同體意識的培育有三個方面的意義:首先,有利于弘揚民族精神增強民族自信;其次有利于推進社會主義和諧社會建設;再者有利于增強民族團結促進各民族共同發展[16]。顧超,王學儉將大學生中華民族共同體意識培育的意義概括為三個方面:第一,是促進民族團結與實現兩個一百年奮斗目標的精神力量;第二,是改進高校思想政治工作的重要抓手;第三,是實現大學生健康發展的重要條件[17]。

(三)大學生中華民族共同體意識培育面臨的挑戰研究

外部挑戰。郭穎,余梓東將價值多元背景下大學生中華民族共同體意識培育面臨的難題概括為三點:一是全球化快速發展帶來的價值認同多元化;二是多元利益格局導致價值認同偏頗;三是網絡魚龍混雜的信息導致認同模糊[18]。侯大鵬認為中華民族共同體意識的培育在大學生層面上面臨四方面的困境:首先,歷史虛無主義在虛無真實歷史,對否定正史上的挑戰;其次,西方思想文化消解社會主義核心價值觀的挑戰;再次,少數民族地區經濟、政治、文化發展不平衡不充分的挑戰;復次,民族文化多樣多元的挑戰[19]。郭敏杰認為大學生中華民族共同體意識培育面臨的挑戰有三個方面:一是部分大學生存在易受西方多元價值觀引導的傾向;二是部分大學生存在歷史虛無主義傾向;三是部分大學生存在文化自信缺失現象[20]。

內部挑戰。孟瑜將培育中華民族共同體意識面臨的挑戰歸納為兩點,首先是大學生自身特殊的生理與心理特點;其次是原有思想政治教育模式的固有弊端[21]。李海鳳,盧林保將大學生中華民族共同體意識培育面臨的困境概括為三點:首先,各民族學生之間的交流有待進一步增強;其次高校課堂教育教學講授有關民族團結的內容不夠明確;再次高校思想政治理論課有待進一步充分發揮引領促進作用[22]。竇寧認為大學生中華民族共同體意識培育面臨的挑戰共有四點:第一,一些大學生對中華民族共同體意識的認識不足;第二,部分大學生對民族政策認知不清晰;第三,個別大學生政治情感不明確;第四,少許大學生對鑄牢中華民族共同體意識的主動性不強[10]。

(四)關于大學生中華民族共同體意識培育的對策研究

鑄牢大學生中華民族共同體意識—社會視域研究。鄭明浩從發揮政府引領作用出發,將大學生中華民族共同體意識的培育對策概括為三點:第一,以社會主義核心價值觀為靈魂;第二,發揮網絡平臺的宣傳作用;第三營造民族團結的良好社會氛圍[23]。賈志斌認為大學生中華民族共同體意識的培育對策應從以下五個方面入手:首先,要建設好社會主義核心價值體系,增強國家認同吸引力;其次,要弘揚少數民族優秀傳統文化,增強民族認同特色;再次,要注重特定的文化資源在共同體認同中的特殊作用;復次,要學會運用學校和社會上的有益活動,試解決大學生實地情感體驗問題;最后,要實事求是,真正解決大學生的實際困難,增強國家認同教育的感召力、吸引力[24]。

夯實大學生中華民族共同體意識——高校層面研究。王新剛將大學生中華民族共同體意識的培育對策概括為三點:首先,要形成對中華民族的自覺認同;其次,要形成思政課與其他課程彼此交流,協同育人的良好氛圍;再次,要形成全員、全程、全方位育人的有機格局[25]。蔣如娟認為大學生中華民族共同體意識的培育對策包括以下三點:首先,要切實發揮思想政治理論課主渠道作用;其次,要營造觸動人心的校園文化氛圍;再次,要充分利用本地優秀文化資源,加強社會實踐活動[8]。劉春呈將大學生中華民族共同體意識的培育對策概括為四點:第一,要通過課程改革引領,促進資源全面整合;第二,要進行工作平臺搭建,加強思想政治教育;第三,要加緊建強思政隊伍,發揮教師引領作用;第四,要通過考核制度,將認同納入評價體系[26]。

培育大學生中華民族共同體意識——文化視角研究。彭尚源認為大學生中華民族共同體意識的培育應該從四個方面進行:一是做好民族地區民生政治,提高大學生對黨和政府的政治認同;二是建設漢族和少數民族共有精神家園,促進大學生文化認同;三是加強中華民族革命、建設、改革時期的歷史教育,提升大學生的身份認同;四是發展大學生對馬克思主義民族理論的價值認同[27]。曹慶傲將夯實大學生中華民族共同體意識的措施歸納為三點:一是用優秀傳統文化浸潤學生心靈,喚醒大學生內心的中華民族共同體意識;二是用革命中血與火的文化,激發大學生內心的中華民族共同體意識;三是用社會主義先進文化認同教育鞏固大學生已形成的中華民族共同體意識[28]。

培育中華民族共同體意識——大學生自身方面研究。張瑞青,蔣玲和王超將大學生中華民族共同體意識的培育對策概括為三點:首先,要提高鑒別能力,樹立遠大理想信念;其次,要提高創新實踐能力;最后,要提高學習總結能力[29]。李莉,盧之卿和曹慧敏從學生黨員的視角出發,認為中華民族共同體意識的培育應著眼于以下五點:第一,要鑄牢大學生黨員的國情家底意識;第二,要鑄牢大學生黨員的團結合作意識;第三,要鑄牢大學生黨員的文化主流意識;第四,要鑄牢大學生黨員的政治擔當意識;第五,要鑄牢大學生黨員的共同發展意識[30]。李其函認為大學生中華民族共同體意識的培育要使學生自覺認識到自身的歷史使命和中華民族共同體的重要性[31]。

三、研究評述

通過整理分析可知,學界關于大學生中華民族共同體意識的研究著述頗豐,其成果呈現出一個多視域、多維度、多方位的格局,為后續的研究提供了堅實的基礎且新的研究成果還在不斷涌現,但學界對于大學生中華民族共同體意識的研究在內容深度、視野廣度以及方法多元性上還存在著一定的不足,因此對于大學生中華民族共同體意識的研究今后還需要進一步的完善與提高。

(一)完善理論分析

目前學術界對于大學生中華民族共同體意識的概念還未有一個明確的定義,也未形成一個相對共識的概念,這將影響我們對于大學生中華民族共同體意識這一概念本質的深入剖析,也將導致我們對于鑄牢大學生中華民族共同體意識的措施偏離主題,降低培育效率。中華民族共同體意識是中華民族偉大復興歷史征程上凝心聚力的關鍵一環,其重要性毋庸贅述,因此需要對大學生中華民族共同體意識的概念內涵,進行整合式的思考和分析,深入挖掘大學生中華民族共同體意識的內涵與外延之間的關系,在綜合分析的基礎上,再進行學理性的闡釋,最終構建起大學生中華民族共同體意識的理論體系,以推動大學生中華民族共同體意識研究的進一步深化。

(二)注重實證分析

學界對于大學生中華民族共同體意識的研究多聚焦于整體上的價值意蘊、面臨的挑戰以及路徑培育,多從宏觀角度出發,但不同民族、不同地域、不同經濟狀況的大學生中華民族共同體意識的生成、發展與培育路徑各不相同,學界的研究并未做到具體問題具體分析。學界運用的研究方法多是文獻研究法、歷史脈絡分析法,少有運用調查問卷、實地訪談等實證方法,這方面的研究尚存在單調乏味、脫離“地氣”的情況,致使其可行性、操作性、應用性降低。在今后的研究過程中,要充分利用問卷調查法、實地訪談法以及個案分析法,全面了解大學生對中華民族共同體意識的認知、情感、態度以及行為傾向,掌握豐富的第一手資料,實現理論與實踐的良性互動,使其培育對策能夠真正落地生根、開花結果。

(三)多學科協同助力

鑄牢大學生中華民族共同體意識是一個復雜的、系統的、長期的工程,需要多學科協作、多方法協同。學術界對大學生中華民族共同體意識的研究主要是從歷史學、民族學、宗教學、人類學以及馬克思主義理論等學科進行分析的,跨學科的綜合研究不足,領域較為狹窄,視野也有待拓寬。要跳出傳統思維定式,從教育學、心理學、哲學、政治學、經濟學、社會學等多學科進行系統研究,拓展研究視角;其次通過社會、學校、家庭等多維合作助力,整合高效的研究方法;再次三全育人為其保駕護航,使思政課程與課程思政同向而行,顯性課程與隱性課程協同育人,進一步拓展研究的廣度與深度。

(四)提高對社會重大事件的認知

新冠疫情的爆發是對我國大學生中華民族共同體意識的一次嚴峻考驗,在此次特殊戰役中,部分大學生始終堅守在抗疫第一線,與醫護人員一起同心協力抗擊疫情,大有一副“不破樓蘭終不還”的氣勢,展現了我國在培育大學生中華民族共同體意識方面是卓有成效的,但也存在極小部分大學生在網絡上散播疫情謠言,抹黑、詆毀祖國的行為,暴露了我們在培育大學生共同體意識方面的軟肋。當前我國正處在向著第二個百年目標前進的關鍵階段,機遇千載難逢,挑戰前所未有,最終實現中華民族偉大復興的中國夢,在意識形態領域鑄牢中華民族共同體意識就顯得至關重要,因此要對其持之以恒、常抓不懈,不能有絲毫放松。