“莎士比亞的我們”

馮夢珠

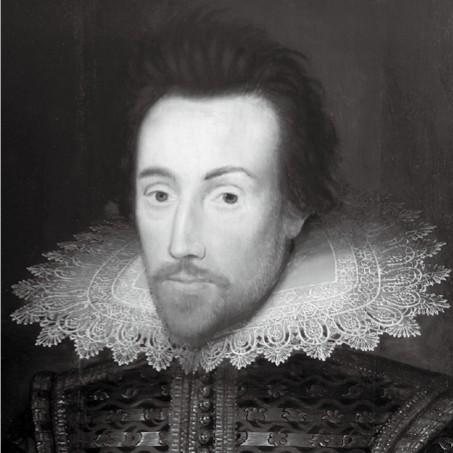

歌德有言,“莎評無盡”,自莎劇誕生以來,對其評價研究從未間斷,從早期對其褒貶不一,到如今成為不可逾越的高峰。莎劇藝術地位的確立不僅因為其經(jīng)久不衰的藝術魅力,也得益于綿綿無盡的莎評。偉大作品在于它擁有被不斷賦予新的意義的可能性,T·S. 艾略特談到莎劇闡釋說:“對于像莎土比亞這樣偉大的人,很可能我們永遠都不對;既然我們永遠都不對,那么我們還是常常改變我們錯誤的方式為好。”猶太批評家菲德勒的莎評專著《莎士比亞筆下的陌生人》(以下簡稱《陌生人》)以神話原型批評對莎翁筆下陌生人做了詳細闡述,菲德勒豐富的想象力和富有洞見又新奇的觀點,為莎士比亞研究提供了新的可能性。當代評論家查爾斯·莫爾斯·沃思認為《陌生人》“可以被解讀為作者最重要的批評聲明,一本關于最大膽的藝術家的最大膽的書”。它是菲德勒批評工作的延伸和總結,對于菲德勒的研究具有重要的價值。本文通過將《陌生人》與菲德勒畢生的批評事業(yè)聯(lián)系起來,探討這本書對于菲德勒批評生涯的總結性作用,以期走近莎士比亞,走近20世紀的美國批評文化,也走近猶太批評家菲德勒。

縱觀菲德勒的批評作品,離不開“種族與性別”的主題,菲德勒自稱他是直面種族和性別神話的那些負面的、邪惡的東西:尤其是種族屠殺滅絕的噩夢以及深藏不露的厭女癥。《莎士比亞筆下的陌生人》是他種族與性別主題的繼續(xù),作品分為四大部分,主要探討了《亨利六世》中的女人,《威尼斯商人》中的猶太人,《奧賽羅》中的摩爾人,《暴風雨》中的卡利班。

第一部分論述女人作為陌生人,菲德勒分析了《亨利六世》《十四行詩》《辛白林》《麥克白》等莎翁作品中的女性形象,在介紹之前菲德勒通過對莎士比亞十四行詩的研究總結了他的論點:“既然沒有純粹的男性原則,那么沒有一個男性能夠不受女性所代表的邪惡沖動的影響。”十四行詩敘述了“黑夫人”和青年男子的故事。菲德勒認為維納斯和阿多尼斯神話是這些故事的原型,即女人具有邪惡本質,會給青年男子帶來不幸甚至死亡。菲德勒指出在《亨利六世》的第一部分,實際上有三個女性角色:圣女貞德、奧弗涅伯爵夫人和瑪格麗特,但她們從來沒有一起出現(xiàn)在舞臺上,可以由一個演員扮演,換句話說,她們實際上是同一個人。她們善于說謊、挑撥離間,使正義的人蒙難甚至死亡,給人民和國家?guī)頌碾y。就神話意義來說,瓊就是瑪格麗特就是伯爵夫人,他們都是被禁忌的女巫,這一神話不僅包括《亨利六世》中的女性也包括麥克白夫人,以及背叛父親的鮑西亞和苔絲狄蒙娜。菲德勒認為由于莎翁隱秘的“厭女癥”,使這些女性一般都擁有悲慘的結局。菲德勒指出在莎劇中“每一次婚姻都會讓父親哭泣,為那些眼淚付出的代價就是鮮血”。正因為這個原因《羅密歐與朱麗葉》結局是悲慘的,而背叛父親嫁給摩爾人的苔絲狄蒙娜也悲慘地死去。當然,莎劇中也有一些女性擁有好的結局,菲德勒提出劇中女主人公要想得到好的結局總有一個變身男性的儀式過程,這種過程表現(xiàn)為劇情中的女扮男裝。

第二個陌生人形象是猶太人,菲德勒主要分析了《威尼斯商人》中的夏洛克形象,事實上,在菲德勒之前的莎評中有不少涉及夏洛克猶太身份的,而菲德勒作為猶太人敏銳地指出夏洛克的神話原型是《舊約圣經(jīng)》中的亞伯拉罕,菲德勒認為亞伯拉罕拿刀殺子的形象一直困擾著歐洲人,使得亞伯拉罕在外邦人眼中成為邪惡父親的原型,并在無數(shù)文學作品中不斷復現(xiàn),在菲德勒看來他們都是亞伯拉罕投下的陰影。菲德勒的另一特殊之處在于他指出了夏洛克和他的女兒杰西卡的故事原型和其歷史含義,菲德勒認為夏洛克和杰西卡符合食人魔故事類型,即:好女兒或被綁架的公主背叛撫養(yǎng)自己的惡魔或食人魔父親,幫助王子殺死惡魔,并攜帶父親的所有珍寶嫁給王子,簡言之,就是善良女兒背叛邪惡父親,這一故事模式在《李爾王》《奧賽羅》中也有出現(xiàn)。菲德勒指出,鮑西亞遵循父親遺愿選匣結親是這一神話的變體,三個匣子代表父親的意愿,每個前來求親者選匣失敗的結果是終身不娶,表明這是父親不想女兒被其他男人奪走而對青年男性施行的懲罰,而鮑西亞暗中幫助巴薩尼奧其實是在背叛父親。而李爾王故事則是選匣故事的翻版,三個匣子不是外在的,而是實化在李爾王三個女兒身體中。

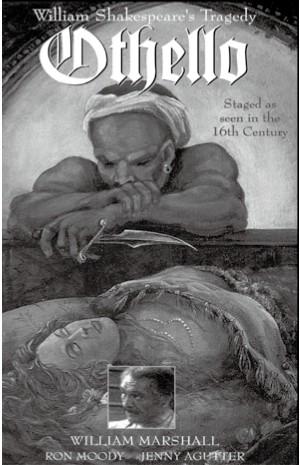

第三部分主要探討《奧賽羅》中摩爾人如何被排斥為陌生人。菲德勒建議,從形式上來說,應該把《奧賽羅》看成兩出戲——一出單幕喜劇,接著是一出四幕悲劇。喜劇的結尾是,年輕的新娘逃離了保護她的父親,與她心愛的人私奔,與杰西卡的故事模式契合,后四幕則演繹了跨種族結合的悲劇,而且是一場近乎血腥的鬧劇的悲劇。菲德勒認為在《奧賽羅》中黑人形象分裂為兩個人,一個是摩爾人奧賽羅,他是外黑內白,另一個是伊阿古,他是外白內黑,菲德勒指出作為白人的伊阿古是作為黑人的奧賽羅的一部分,奧賽羅的嫉妒和暴躁易怒的性格成了邪惡敏感的伊阿古的幫兇,共同策劃了這場悲劇。菲德勒指出黑人作為陌生人在人們心中一直都是邪惡野獸的化身,莎翁認同并迎合了這種想法,因此他認為《奧賽羅》的故事原型是美女與野獸,代表著人們普遍的對黑人強奸白人婦女的恐懼,白人男性將自己占有女性的欲望投射在黑人身上,又恐懼和排斥黑人。然而,菲德勒指出奧賽羅的黑人身份主要是象征性的,這并不是說他出身低賤,而是說他和他所愛的女孩兒以及愛他的人有著最大程度的文化差異。

第四部分論述作為陌生人的新大陸的野蠻人,主要研究對象是《暴風雨》中的卡利班。早在18世紀,就有學者把《暴風雨》與美洲大陸聯(lián)系起來,愛德蒙·馬隆、西德尼·李,還有后來的李奧·馬克思。萊斯利·菲爾德明確地認定卡利班是印第安人并指出《暴風雨》對美國歷史的象征意義。菲德勒指出,人們傾向于認為在哥倫布發(fā)現(xiàn)西部之前,世界由三部分組成,而在那個世界西部邊界之外的地區(qū)居住著威脅人類的非生物。在哥倫布發(fā)現(xiàn)新大陸之后的一個多世紀,當?shù)谝慌P于詹姆斯敦定居的報道到達英國時,莎士比亞寫了他的“美國寓言”《暴風雨》。菲德勒認為,卡利班的形象代表了典型的歐洲人對所有美國人的看法。在他看來,在《暴風雨》中,卡利班只是莎士比亞對印第安人的噩夢般的想象——部分是摩爾人,部分是巴西—巴塔哥尼亞—百慕大印第安人,部分是魚。他的名字是“食人者”的變形,而“食人者”來源于“加勒比人”,這是歐洲第一個印第安部落的名字。此外,這種生物所犯下的罪行并不是吃人(非洲野人的行為),而是強奸歐洲白人婦女(如米蘭達所代表)的欲望,卡利班代表著跨種族強奸的恐懼。

菲德勒對于莎劇中陌生人的研究,借用了很多以往莎評中新奇的觀點,使這些觀點得以傳播,然而,正如馬克·溫切爾所說:“這本書告訴我們的菲德勒要比莎士比亞更多。”菲德勒的《陌生人》更多談論的是他自己,是他“種族與性別”主題的延伸。陌生人和局外人一直是菲德勒關注的主題,正如他在1984年接受《新聞周刊》采訪時所說的那樣。“我先是寫了局外人——黑人、印度人——然后寫了被排斥的一代人和性別——青少年、女性——最后是生理異常的怪胎。我更感興趣的是通過邊緣定義什么是人類而不是通過核心定義。”他關注黑人、猶太人、野蠻人和女人這些陌生人在文學文化中的處境,這與他作為美國猶太人的身份敏感性與矛盾性分不開。菲德勒對于莎劇中陌生人的定義和解讀,探索陌生人之所以成為陌生人的神話機制和社會心理,體現(xiàn)出他的猶太身份和他者意識,也是他進行身份探源的過程。

20世紀初“陌生人”成為社會學的重要議題之一。1908年,社會學奠基人之一的西美爾(Georg Simmel)出版了《社會學》,其中專設“陌生人”一節(jié)。西美爾將“陌生人”理解為“外鄉(xiāng)人”“異邦人”,他認為歐洲猶太人是陌生人的原型。因此,陌生人成為社會學概念之初主要指代猶太人,猶太知識分子大都認可這一概念并經(jīng)常使用它指代猶太人。在菲德勒看來,陌生人是一個與我們非常相似的人,他們是人類大家庭的一員,但在其他重要的方面,他又顯得與我們格格不入。菲德勒認為:“一個時代、一所學校、一個作家的全部作品,在任何一部連續(xù)的作品的中心,總有一套關于人的本性的假設,尤其是關于人的限度的假設。……那個定義人類界限的邊緣人物被稱為‘影子’‘他者’‘異己’‘局外人’ ‘陌生人’。”在菲德勒看來,一個特定文化的人,每當他們在他們的世界的邊界上遇到陌生人,也就是說,每當他們被迫面對那些在某些方面與自己相似得令人不安的生物時,這些生物卻不完全符合(或者更糟,似乎已經(jīng)拒絕了)他們對人類的定義時,似乎就不得不發(fā)明神話。這些生物被定義為超人或亞人類、神或惡魔,取決于定義群體是否征服或被他們征服。菲德勒指出,從心理學的角度來說,創(chuàng)造陌生人神話的過程是投射:投射到受人尊敬或鄙視的其他人身上。菲德勒認為人身上固有邪惡的一面,人們傾向于將這種邪惡的一面投射到他者身上。菲德勒指出:“邪惡的體現(xiàn)者夏洛克,他的貪婪、驕傲、對快樂的不信任,甚至毀壞他所討厭的,某種程度上存在于我們所有人心里——當然,不是因為我們是猶太人或外邦人,而只是因為我們是人類。”他們邪惡不是因為他們有邪惡的行為,而是因為他們是他者。

菲德勒對陌生人議題的討論貫穿他整個學術批評生涯,他試圖通過“他者”的眼睛看世界,菲德勒總是同情那些無法融入主流文化的人。他同情美國本土的印第安人、黑人——也同情美國以外的人包括巴勒斯坦人。他認同那些想要逃離種族、宗教和國家限制的文學人物。事實上,菲德勒對于陌生人的研究過程,也是他對猶太身份的認同過程。1975年,霍蘭德的文章《統(tǒng)一性—身份認同—文本—自我》中提出“統(tǒng)一性之于文本”等于“身份之于自我”。他認為“解讀是身份的一種功能”,閱讀體驗中“每個人都會找出與自己有關的特定主題。每一個都有不同的方式使文本成為一種具有一致性和意義的體驗……”每位讀者都是根據(jù)自己的身份主題重新創(chuàng)作了這部作品,菲德勒是莎劇評論者,他的評論基于他作為閱讀者對莎翁作品的閱讀。菲德勒認同自己的猶太身份,并以此為基礎寫作,他曾說:“我發(fā)現(xiàn)不管我的新興趣帶我走了多遠,不管愿意與否,從猶太人的角度來看,我還是繼續(xù)作為一個猶太人寫作。”菲德勒作為美國猶太人深切感受到基督教文化對于猶太人的歧視和敵對。他敏銳地察覺到外邦人對于猶太人的敵視是存在于古老的文化基因中,存在于歷代經(jīng)典之中。菲德勒認為猶太人必須通過翻譯和解釋,將西方文學中通常歸于猶太人的神話特質普遍化。猶太人可以是貪婪的,復仇心強的,可恨的,但并不比其他人多或少。他對陌生人的關注和解讀,還原陌生人之所以成為陌生人的原因,旨在把猶太人形象或者與之相關的女人、黑人、印第安人,從反猶主義或種族主義者污名化或理想化的手中拯救出來,還原他們的真實面目,賦予他們作為正常人的權利,這個過程是解除附體的魑魅的過程,也是為他者正名的過程。

菲德勒無意把文學作品視為獨立的封閉體系,而是把作品的文本看作是許許多多的“上下文”或“情境”的集合體,他認為,一部作品可以從各個角度——社會學、心理學、歷史學、人類學和體裁學等角度去分析和評價,批評就是尋找作品與所有這些“上下文”之間的聯(lián)系。菲德勒不把文本當作孤立現(xiàn)象,不僅將人物與人物、文本與文本連接起來,將文本與文化大背景連接,既關注自己民族,認同民族身份,為少數(shù)族裔立言,又不執(zhí)著于種族主義,他的種族理想是連接孤獨的個人,擺脫原子化世界,建立一個理想的整體的沒有種族和他者的世界,體現(xiàn)出菲德勒文化拯救的終極希望。

菲德勒神話研究打通了所有作品,讓不同劇作中的人物連接起來,從而構成一個大的世界。他指出“所有真正的神話人物和事件都逃離了產生它們的作品并在公共領域生存。在那里,他們不屬于任何人,只有彼此是同時代的”。因此,在他的莎評中人物與人物、文本與文本被神話原型串聯(lián)起來。這些共同的神話和幻想,觸及我們所有人,在那里,我們從未在精神上彼此分離。這些最深層的神話因素乃是人類自身欲望的歷史積淀,因而能夠引起普遍的久遠的共鳴。首先,菲德勒將四類陌生人聯(lián)系在一起,尋求他們的相似命運,菲德勒認為“被剝削的邊緣人彼此之間有一種奇怪的相似之處,因此不僅在莎士比亞的作品中,在整個西方世界的想象中,女人和猶太人都是一起墮落的”。他認為所有的女人“從神話的角度來說,她們是一體的,都是‘黑人’,都是法國人,都決心背叛英國的男性捍衛(wèi)者”。菲德勒分析了莎劇中的陌生人,并指出在莎翁筆下女人=黑暗=猶太人=黑人。菲德勒在評論《奧賽羅》時暗示印第安人和猶太人在神話上是等同的,在對《暴風雨》的評述中甚至提出印第安人和非洲人等同,菲德勒指出卡利班是個黑人,他的母親來自“阿爾及爾”,“阿爾及爾是摩爾人世界的一部分,奧賽羅就是從這個世界來的。”因此,從卡利班母親的非洲根源來看待這一事實時,可以看出黑人和印第安人之間的神秘聯(lián)系。其次,菲德勒將文本與歷史聯(lián)系起來,將文本神話與歷史進行同構。在菲德勒看來,杰西卡和夏洛克分別代表猶太教和基督教,杰西卡“是圣母瑪利亞的原型,通過完美的受孕和永遠保持貞潔,她與猶太父權制沒有任何聯(lián)系,作為對天使報信的回應,她成為第一個基督徒”。菲德勒認為基督教脫胎于猶太教,基督教徒對禁欲主義與違背人性的教條深惡痛絕,他們不敢否認自己的基督教信仰,而將這種憎惡感投射給這些教條的來源猶太教。在此,菲德勒將夏洛克與杰西卡的故事原型與猶太教和基督教進行類比,并試圖給出外邦人反猶主義的原因。他將《暴風雨》論述為美國整個歷史進程的寓言,一個關于奴隸貿易和奴隸叛亂的寓言,將歐洲、非洲和美國連接在罪惡和恐怖之中。菲德勒在《暴風雨》中看到了“殖民主義和種族的主題”,他不僅把卡列班視為美國印第安人,還認為他代表了非洲黑奴和中世紀歐洲野蠻人。在他看來,普洛斯佩羅對卡列班、斯丹法諾和特林塢羅密謀的鎮(zhèn)壓象征著“帝國主義美國的整個歷史”。菲德勒認為《暴風雨》以預言的形式向我們預示了從最初通過戰(zhàn)爭掠奪印第安人的土地到建立印第安人保留地、從最初的黑奴制度到早期歐洲移民的整個歷史。如果我們接受菲德勒的觀點,即歐洲人本能地將美國視為卡利班文化,那么值得注意的是,普洛斯佩羅對卡列班的最后一句話是:“這個黑暗的東西我承認是我的。”它似乎“暫時完全把神秘的公爵和‘野蠻和畸形的奴隸’聯(lián)系在一起,好像通過普洛斯佩羅,整個歐洲都在為當時被征服和奴役所造成的美國永遠的邪惡承擔責任”。菲德勒這段話是為了說明這些陌生人神話中所攜帶的普遍性,陌生人身上的“黑暗的東西”存在于每個人身上。正是通過陌生人神話,菲德勒試圖將不同階層、不同種族的人聯(lián)系起來。

一個故事橫向串聯(lián)起所有類似的人物和故事,縱向串聯(lián)起更早的神話來源或童話故事,或延伸到更廣闊的現(xiàn)實歷史文化。這個網(wǎng)由菲德勒推演而出,小到一枚戒指大到美洲新大陸都網(wǎng)羅其中,各個人物故事之間環(huán)環(huán)相扣,層層推演,沒有明確的邏輯因果關系,而是一個共時的整體。這與菲德勒學術理想和終極追求有關。布魯克斯寫道:“他們擔心現(xiàn)代世界的解體,布什、菲德勒先生和許多其他學者和評論家都急于看到文學發(fā)揮作用來挽救這種局面。”布魯克斯公開表示,菲德勒等學者的批評工作是在拯救我們支離破碎、脫離社會的文化。菲德勒的神話批評,以及他對陌生人形象背后機制的揭示,不是為了區(qū)分正常人和陌生人,顯示出人與人之間的差異,也不是僅僅為了批判這種歧視行為,從而為猶太人等陌生人正名,而是為了把人與人聯(lián)系起來,他認為不管是白人、黑人、猶太人、女人、摩爾人、野蠻人,還是其他各種各樣的陌生人之間,都沒有本質的差別,有的只是神話上的差別,而他一生的文學批評都是致力于消除差別,建立聯(lián)系。

現(xiàn)代美國學者馬克指出:“由于莎士比亞是一個如此熟悉的人物,對他的戲劇和十四行詩的靈感誤讀往往比安全的和傳統(tǒng)的分析更有啟發(fā)性。”《陌生人》就是這樣一部具有啟發(fā)性的書,菲德勒對莎劇的顛覆性解讀,讓讀者耳目一新,他以獨特的神話視角引起我們對莎劇中陌生人形象的深思。菲德勒說他討論的不是“我們的莎士比亞”,而是“莎士比亞的我們”。他通過對莎士比亞的解讀探索人性百態(tài),也就是探索我們自己。他以“種族與性別”為槍矛,為少數(shù)人發(fā)聲立言,試圖在分崩離析的世界中異化疏離的個人之間搭建橋梁,建立聯(lián)系。他進行了一場文學和神話的朝圣,為了在原子化的世界里,把日漸分離和孤立的個人聯(lián)系起來。