陜北山地型寺廟園林空間智慧營建研究*

——以佳縣香爐寺為例

西北農林科技大學 徐夢楠,呂雅婷,張嘉豪,楊雪

中國地景文化來源于黃河流域的華夏大地文明,是古人對其賴以生存的自然環境從觀察認識、觀念形成到思維表達的過程,是對城邑、宮殿、村莊等人工工程所在選址營造的空間語言表達,是對中國式景觀營造的思考與智慧。

香爐寺處于陜北黃土高原,其特殊的地理位置形成獨特的空間風貌。在尊重自然、順應自然、利用自然、保護自然的基礎上,更加充分吸收陜北地景文化特色,表現出因地制宜、天人合一的智慧營建思想和特色鮮明的鄉土審美趣味。但目前有關香爐寺的研究較少。對寺廟地景文化的研究及佳縣寺廟與山形地貌關系的闡釋幾乎為空白。因此本文將對佳縣香爐寺空間營建智慧進行深入分析。

一、項目研究背景

(一)傳統文化復興的社會背景

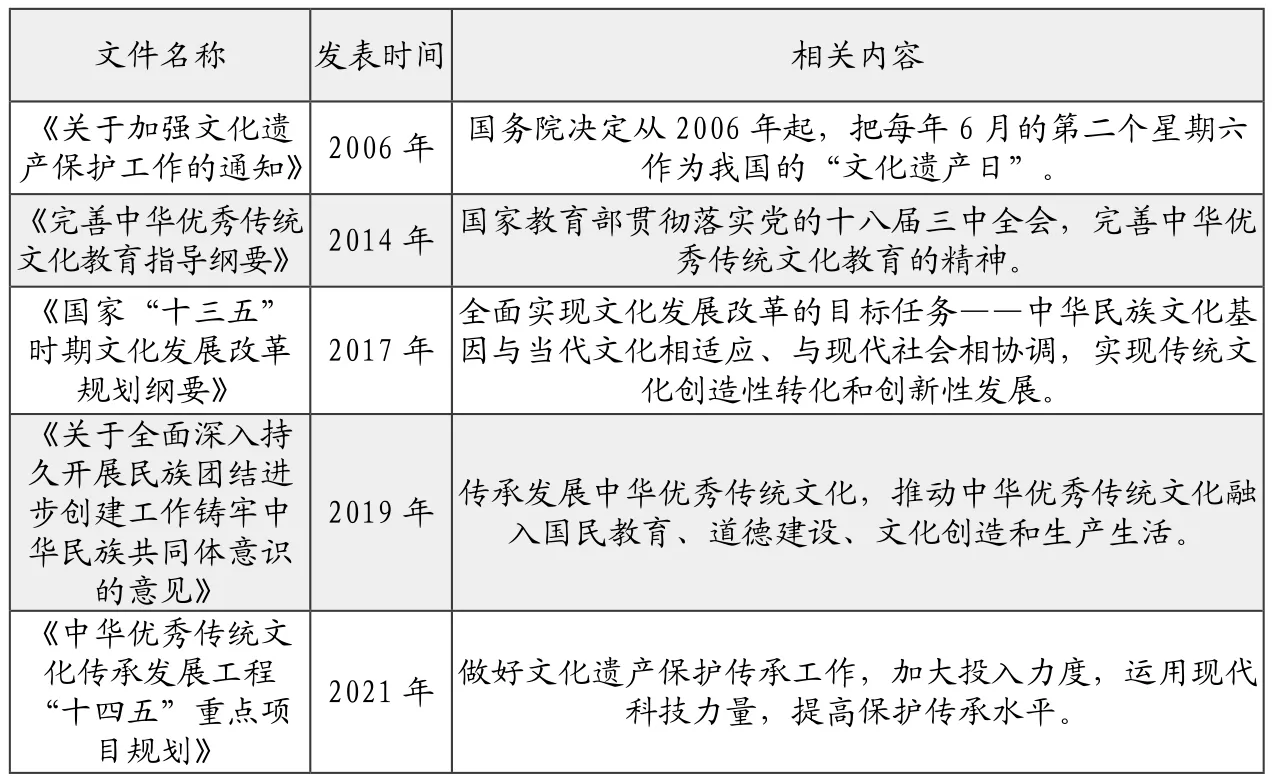

中國園林藝術既是中華傳統文化的重要表現,更是其他傳統文化的重要載體。山地型寺廟是中國園林藝術中不可或缺的組成部分。目前,中國出臺了系列相關政策和文件(表1)。

表1 關于傳統文化復興的相關政策

(二)寺廟園林空間是中國傳統造園思想的重要體現

寺廟園林空間營造的智慧滲透在園林景觀的方方面面,能夠體現特色地景文化。山地型寺院多隱于密林地區的幽深之處,三邊群山環繞,每一面視野都敞開,具有濃厚的神秘氣息,對其空間布局加以研究將有助于對傳統文化的繼承和弘揚。

(三)當前傳統及新建寺廟園林空間營建存在的問題

當前傳統寺廟及新建寺廟園林空間布局營建存在多種問題。首先,對寺廟園林布局特定地景文化內涵缺乏研究,導致空間布局形式與寺廟園林空間特性不符;對寺廟過度的開發利用;同時在歷史發展過程中,存在對原有園林景觀大肆改動等問題。破壞了寺廟園林的歷史延續性、寺廟的空間意境。

(四)香爐寺在陜北山地型寺廟園林中具有典型性

佳縣香爐寺因山就勢、因借自然的環境條件產生了大山大水的空間氣魄,與江南地區的寺廟園林形成了截然不同的空間意象。香爐寺與黃河之間產生了視覺及空間上的聯系,反映出中國地景文化在香爐寺空間營建中的智慧運用。

二、陜北佳縣香爐寺概況

香爐寺素有佳縣八景之一“香爐晚照”的美稱。地處佳縣東二百米處的香爐寺峰頂,東臨黃河,西為懸崖峭壁,三面絕空,僅有西北面一狹徑與縣古城大門相連。在寺廟的最東面有一塊巨石如柱,立于與黃河之間,石頂狹隘,僅10平方米,卻建造一座寺廟,其形如香爐般,顧被稱為香爐寺。我國的山地型寺廟數量眾多,但像香爐寺這樣修建在凌絕空際、斷橋驚險之地的,卻無僅有。有學者描述其地勢險峻,巨石騰空而起。置身香爐寺,猶如從天上往下看,低頭俯瞰,你會看到黃河奔流而下,佳臨黃河大橋橫跨東西,好似一條臥龍住在山麓邊。故香爐寺又有“黃河小蓬萊”之稱,見圖1-3。

圖1 香爐寺(團隊攝影)

圖2 香爐寺地理環境(團隊攝影)

圖3 陜北空間文化(團隊攝影)

(一)佳縣香爐寺廟園林的發展歷程

1.香爐寺歷史沿革

香爐寺建于1583年。后經歷四次增修。1966年香爐寺遭破壞,文物散失。1982年修葺,基本恢復原樣。同年5月,公布為佳縣重點文物保護單位。2002年進行整修。2003年,陜西省政府宣布為省級重點文物保護單位。

2.佳縣香爐寺與文化的融合

香爐寺是山地型寺廟。由于其是僧侶、道士修行之處,與平民百姓接觸甚少,具有濃厚的神秘感。所以神話傳說描述香爐寺不是人力所為,而是開天辟地時就形成了。

(二)佳縣香爐寺智慧空間營建

1.陜北地區地理位置特征分析

平原型寺廟:選址一般在日照良好、植被茂盛、平臺高且臨水的地方,可滿足生活需求的地方,為良好的平原型寺廟選址。

山地型寺廟:多數的山地型寺廟依山而建,常面向寬廣的溪谷或河流,形成三面環山的地質環境,正面視野寬闊,全景盡收眼底,為風水學之寶地。

寺廟的選址定位主要是由這個地區的民族習性、歷史文化和地理特征所決定的。陜北是自然區域概念和文化區域概念的總和,北陲廣闊沙漠,南鄰山峁溝壑。陜北地區具有沙漠氣候特征,是中國黃土高原上地貌結構最為典型、地貌形狀也最為復雜的地區。香爐寺利用葭蘆山巔的溝壑縱橫,形成了“負陰抱陽、背山面水”。每當夕陽西下,便可看到遠處丘陵連綿起伏,近處黃河波濤洶涌及窯洞山村的絕美風貌。所以世人稱此處“可謂一夫當關,萬夫難開之地”。

2.香爐寺空間布局

(1)前導空間

前導空間,是山地型寺廟的主要構成。通過景觀組織和空間變換,引導人們由世俗到神圣的心理過度與情緒調適,從而更好地營造寺院內神秘、莊重、圣潔的意境。

在對前導空間的處理上,香爐寺并沒有像傳統園林般平鋪直敘,而是找到了另一種方法。在有限的空間里,利用明暗的變化、空間的尺寸與收放,來營造意境。正如《桃花源記》所描寫的“山有小口,仿佛若有光。便舍船,從口入。初極狹,才通人。”由于陜北特殊地景文化,香爐寺的入口設計極為隱蔽,不同于平原型寺廟入口。其須穿過陜北傳統窯洞民居房,沿著陡峭的地勢順坡而下,才可遠觀欣賞到香爐寺凌空黃河的絕美景象,從而激發人們進入寺廟一探究竟的欲望。香爐寺利用陜北特色建筑墻體夾道作為視線引導,作為渲染寺廟園林空間意境的前奏。

(2)變換空間達到序列高潮

普通的寺廟前導空間節奏往往是緊湊的,空間由小到大,視線變得逐漸開闊,失去了寺廟神秘的意境。而香爐寺在變換空間上別出心裁。香爐寺前導空間比較開闊,慢慢走到盡頭是凌空于懸崖峭壁的核心廟宇——龍王廟。使人們的游覽興趣濃烈,對陜北地景文化的感受更加深刻,對香爐寺的意蘊更勝。

游者從視線被建筑物包裹到領略整個佳縣風光。空間由大到小,人的視野卻由小到大,人的心理也處于更加緊張和刺激的狀態,空間變換從傳統到達高潮。

3.布局特點

香爐寺空間營建注重人工景觀與自然景觀的協調,求同存異,相互滲透,保持自然景觀文脈,順應自然,少施斧鑿,保護它的自然潛力以獲得它的自然。

因地制宜:自古以來“天下名山僧占多”。香爐寺借助山形氣勢,遠離城市的喧囂,寺廟空間營建利用地形,依山造勢,避免了挖坑填地,豐富了寺廟的景觀特色和建筑綜合體的層次,還可以突出主體建筑,從而達到主次分明的效果。有機地結合了園林空間和地景文化。

(三)香爐寺景觀構成要素及意境營造

1.香爐寺景觀構成要素

(1)植物分析

“寺因木而古,木因寺而神”,產生靜謐幽深的山地寺廟環境。香爐寺按照傳統山地型寺廟園林意境要求,園林中的植被選擇方法主要有孤植、對植、列植、叢植等。通過視覺、聽覺、觸覺等感官感受,強化山地型寺廟深邃靜謐的意境。寺院內的植物不僅考慮到生態效益還要考慮寺廟的歷史與文化,才能達到天人合一的景觀效果。

由于佳縣寺廟地處陜北,因此在空間營建中種植常綠樹種,主要以圓柏、油松為主,植物配置的整體效果相比之下比較單薄。

(2)建筑分析

傳統文化建筑的類型有參禪的殿堂、僧侶日常生活用房、禪修教化用禪室等以及其他的附屬建筑和平臺,如鐘樓、亭臺等。而這些建筑在園林環境中發揮著不同的作用,有的作為主軸線的建筑作為主景,有的作為偏殿減輕建筑的莊重感,為寺廟增添了豐富的空間層次。

香爐寺內建筑主要有碑亭、山門、關公殿、龍王廟、寄傲亭、土地廟、觀音殿、娘娘廟、僧舍及各種配殿。

香爐寺建筑屋頂多為歇山屋頂,其次是硬山屋頂。寺廟窗戶、壁畫、柱子等均采用陜北地區特色建造方式,不僅延續了傳統寺廟建造的形式,還體現了佳縣獨特的地域文化在寺廟空間營建上的相互融合。

(3)小品景觀的意境營造

小品是山地型寺廟園林構景的基本要素之一,起著裝飾空間的重要功能,它既見證著香爐寺廟發展的興衰變遷,也承載著寶貴的歷史人文價值與記憶。香爐寺中的特色小品分為香爐、碑碣等方面。香爐寺前聳立著碑碣,上面記錄了香爐寺源遠流長的歷史人文,能夠烘托寺廟濃郁的文化內涵,給人肅然起敬之感,讓游人對香爐寺的敬意油然而生,而庭院中的香爐為游人提供虔心祈禱之處,讓游人的心靈得以慰藉。

2.香爐寺空間意境營造

(1)打破軸線布局

在中國平原型寺廟中,軸線布局是一個傳統而典型的園林空間構圖手法。

但由于山地型寺廟依山而建,其寺廟的結構隨著地形的起伏變化來重新量身打造。這是對傳統造園手法的創新智慧營建,打破了人們對傳統寺廟的固化理解與審美疲勞,形成了陜北獨特的風格和類型。也是地景文化的重要表現。

(2)利用地形變化,烘托建筑形象

充分利用自然地貌,達到自然景觀效應。巧妙運用地貌變化對建筑綜合體與自然景觀加以合理排列,營造錯落有致的景觀層次,從視覺藝術上體現陜北特有的風格魅力,呈現出極具地景文化與神韻的空間環境。

(3)結合自然環境,感受山水意境

在寺廟意境營造中,利用空間景觀技術與地景文化藝術調動了人們對山水的感官感受,讓人們真正體驗到山水意境之美。利用中國傳統園林的景物營造手段,如點景、借景、框景、構景等,組成了豐富的景觀序列。真實的歷史背景、壯闊的地景、神秘的傳說等,使香爐廟地景環境愈加濃厚,文化氛圍也更加濃郁。

三、小結

(1)陜北地區地貌對香爐寺的選址與發展有密切關聯,香爐寺因其具有奇特的自然形勝,呈現”山-寺-城”的關中自然山水城市空間格局。

(2)香爐寺借助渾然天成的獨立巨石,不僅展現了陜北地景的險峻,同時也烘托出香爐寺建筑的磅礴氣勢以及”黃河小蓬萊”的豪邁氣魄。在眾多地景要素中,山勢地貌則為香爐寺的主要地景要素之一。

(3)如今,香爐寺已成為電影藝術作品、拍攝畫作的重要創作地。

(4)香爐寺形成了黃河上獨有的空間特點,也造就了佳縣山城的形象大使,印出了黃土高原上最好的一張名片。