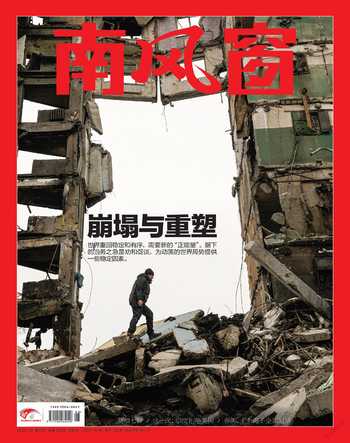

崩塌與重塑

時局劇變之下,世人很容易感覺秩序崩塌。

2016年11月特朗普當選美國總統后,時任法國駐美大使熱拉爾·阿羅德發推特說:“世界在我們眼前坍塌,令人頭暈目眩。”在他看來,特朗普的當選,意味著一個時代的終結—新自由主義的終結。

現在回過頭來看,特朗普的混亂執政,乃至肆虐全球的新冠危機,在世界范圍內造成的秩序崩塌感,與如今的俄烏戰爭以及美西方對俄羅斯的絞殺式制裁,可能不在一個量級。

從全球治理角度看,特朗普的保護主義沖擊了全球化,但美西方對俄羅斯祭出現代史上未曾有過的制裁,撼動的是全球經濟秩序。因為這樣的經濟制裁,已經與保護主義沒有任何關系,依據的是赤裸裸的政治邏輯。

值得注意的是,崩塌與重塑在同步進行。中國學者周方銀指出,美國可能借此將自己的圈子“全球化”,把一些國家排除在外。但美國的企圖很難得逞。而這個過程可能導致不同速度的全球化,或者說全球化的流向,以及供應鏈的方向都將被它強行扭轉。

俄羅斯的反擊,除了不能實用的核武器,幾乎只剩石油和天然氣。較量已經轉向了這個領域。但能源依然是現代經濟的“血液”,未來的世界能源格局,不可能不觸及經濟秩序。

戰爭發生在歐洲,但在亞洲產生了“共振”。主要原因,不是俄烏戰爭對亞洲或印太地區直接造成了多大負面后果,而是美國的戰略運作。美國學者邁克爾·格林說:“面對俄羅斯在歐洲的侵略,政策收縮將損害而非提升美國與中國的戰略競爭能力。”

針對這場烏克蘭危機,拜登政府站在“維護秩序”的道德高地上,實際上進行的是重搞一套,并以維護美國對秩序的掌控力為目的,本質上還是美國優先那一套。不過,正如美國學者艾米麗·塔金所說,拜登政府上臺時遇到的是一個宏大、根本性的問題,即世界應該怎樣、我們打算如何塑造它,“但我們所看到的是,世界在塑造我們、塑造我們的戰略”。

繼對外制裁后,歐盟國家在驅逐俄羅斯外交官上也展現了“整齊劃一”。但這樣的團結,難掩歐盟內部的裂痕。最近波蘭與德國在制裁是否加碼問題上的爭吵,暴露了歐盟“德法軸心”正在失去動力。歐盟的內部,正面臨重新洗牌。

俄烏戰爭還在繼續,并開始向代理人戰爭方向演變。眼下的當務之急是勸和促談、終止悲劇。但從戰爭爆發以來各方的反應來看,“止戰”的動力幾乎都不來自美西方。

4月1日,中國—歐盟峰會如期舉行。習近平主席在峰會上說,希望歐盟“同中方一道,推動中歐關系行穩致遠,為動蕩的世界局勢提供一些穩定因素”。

在當前形勢下,歐安組織最早確立的“安全不可分割”原則,具有特殊意義。烏克蘭問題歸根到底是源于歐洲安全失衡,必須本著安全不可分割原則,重新構建均衡有效可持續的歐洲安全框架,這樣才能真正實現歐洲的長治久安。

烏克蘭危機背景下的這次中歐峰會,意義尤其不一般,因為世界重回穩定和有序,需要新的“正能量”,中歐理應而且能夠成為提供者。