全球化再遇重挫

趙菀瀅

俄烏沖突已持續一月有余,西方對俄羅斯的制裁加碼還在繼續。3月29日,美國財政部副部長瓦利·阿德耶莫在倫敦宣布,為了進一步破壞“克里姆林宮操作其戰爭機器的能力”,美國及其盟國計劃對俄羅斯經濟中維持其戰爭的重要部門實施新的制裁,包括切斷軍事供應鏈。

在俄羅斯面臨經濟失血、民眾生活遭受打擊的同時,美歐也招致制裁的“反噬”。據德國聯邦統計署的數據,與去年同期相比,德國今年3月的食品價格上漲了6.2%,通脹率創40年來新高,能源價格更是暴漲39.5%。而且,西班牙、法國等其他歐盟國家幾乎都未能幸免。

“烏克蘭戰爭是否意味著全球化的終結?”3月17日,美國彼得森國際經濟研究所所長亞當·波森在《外交事務》的文章中提出了這個疑問。波森認為,在過去的20年里,全球化已經開始“腐化”,當下的俄烏戰爭和由此引發的一系列制裁將使情況進一步惡化,其后果將遠比俄羅斯自身金融崩潰更嚴重,并且會持續存在。

全球化雛形的出現,最遠可以追溯到公元前1世紀。當時,來自中國的商品,在經過數萬里的顛簸和多次轉手后,時常以數十倍的差價出現在歐亞大陸另一端的羅馬集市上。近代史中的第一次“全球化”則在第一次工業革命后達到頂峰。據世界經濟論壇的報告,19世紀早期,出口貿易僅占全球GDP的6%,而到1914年一戰前夕,該數字已翻倍到了14%。自19世紀以來的100年間,全球貿易總量平均每年增長3%。

隨著1930年代經濟蕭條和二戰的爆發,那一波全球化被按下暫停鍵。二戰結束時,貿易僅占全球GDP的5%。直至1979年,貨物出口占GDP的比重才超過1913年水平,全球貿易也因美蘇爭霸被分成了涇渭分明的兩條路徑。冷戰結束后,人們熟知的全球化開始發軔,伴隨著WTO的建立和更多國家參與世界經濟,“超級全球化”(hyperglobalisation)時代拉開帷幕。

據世界銀行的數據,在“超級全球化”時期,世界貿易與世界GDP的比率幾乎翻了一番(增加了1.72倍)。從1970年到2018年,世界貿易占世界GDP的比例從13.7%猛增至29.7%,并且絕大多數增長都發生在1986—2008年。盡管世界貿易開放度在2008年的金融危機開始后出現了明顯萎縮,但此后也有所回升,2018年的貿易占比已基本與2008年的峰值齊平。

然而2018年后,另一個現象出現了。哈佛大學經濟學教授波爾·安特拉斯分析發現,全球貿易自此進入了一段疲軟期,全球化開始讓位于一個被稱作“慢球化”(slowbalisation)的新時代。

2015年,荷蘭趨勢觀察家阿杰杰·巴卡斯(Adjiedj Bakas)創造了“慢球化”一詞,用于描述全球貿易遭遇阻力。在美國發動貿易戰的背景下,《經濟學人》為“慢球化”賦予了一層更廣泛的含義。它認為,在經歷了1990年至2010年的全球化黃金時代后,過去十年中全球化的速度從“光速”驟減至“龜速”。盡管2018年全球經濟增長良好,但跨國公司跨境投資的全球價值下降了約20%,中國對歐美的投資下降了73%。相對于全球GDP,跨境投資、貿易、銀行貸款和供應鏈都在萎縮或陷入停滯。

“全球化已經在衰退,我們應該跟它告別,著眼于新興的多極世界。”瑞士信貸首席投資官邁克爾·奧沙利文認為,盡管全球化帶來諸多好處,但世界已在朝著逆全球化方向發展。包括美國在內的一些國家上調進口關稅,又制約了全球貿易的發展。據WTO數據顯示,自2010年以來,受到關稅等貿易壁壘影響的貿易額已從1260億美元升至1.5萬億美元。

自“慢球化”時代開啟后,國際貿易增長在趨于平緩的同時,還遭遇了不少突發事件的沖擊,比如新冠疫情、蘇伊士運河的堵塞、全球缺芯、供應鏈危機等等。中國社會科學院亞太與全球戰略研究院研究員、大國關系研究室主任鐘飛騰告訴南風窗,從傳統的指標衡量來看,貿易在下降的結論是毋庸置疑的,如今西方的制裁行為也是給全球化的傷口撒鹽。

在貿易方面,由于俄羅斯在世界能源市場的關鍵地位,鐘飛騰認為西方的制裁將使全球貿易沖突進一步加劇。據Kpler的數據,俄羅斯海運石油的出口量下降到近8個月來的最低水平。國際能源署預計,受影響的原油可能將在4月達到300萬桶/日,并警告稱這可能引起幾十年來最嚴重的能源供應危機。同時,作為世界上最大的天然氣出口國,俄羅斯供應了歐盟約40%的天然氣。如果俄羅斯“斷氣”,歐盟國家很難短時間內在國際市場找到替代品。

另一方面,貿易受阻導致的通脹高燒不退,也意味著市場需求會進一步萎縮。受制裁影響,原油價格居高不下,大宗商品價格仍在持續高漲。標普GSCI指數(追蹤從貴金屬到牲畜的商品期貨價格的一個基準指數)在今年第一季度攀升29%,創下1990年以來最大漲幅。

鐘飛騰指出,價格太高,消費量也自然會下滑,企業對市場的預期將不再樂觀,產量也會隨之縮小。“在這樣的背景下,通脹將出現一個周期性變化,進入通貨緊縮的狀態。工廠沒有積極性生產,市場陷入萎靡,這對國家、企業和個人來說都是受損的。”

鐘飛騰認為,損傷是否將持續現在還難以下定論,但政治關系一旦繼續惡化下去,世界很有可能將形成兩極格局,就如冷戰時期一樣。兩個集團對立的話,集團間的貿易往來將中斷,那對全球化就是一個持久性的損傷。

“制裁在本質上就是一種強制手段,全球化講的則是合作共贏。所以這是兩套邏輯,制裁的背后體現的其實是一種政治意愿。”廣東外語外貿大學國際關系學院院長周方銀告訴南風窗,制裁給世界帶來的經濟影響會逐漸減弱,但美國對俄羅斯的制裁可能會形成一個行為模式,即美國強行要求其他國家與其保持政策一致,并無所顧忌地改變一些中小國家的行為,使它們對西方的制裁威力感到害怕,直至妥協。“而這種模式一旦形成,美國就會利用其能力對全球化產生更大的干擾。”

對于一些中小國家來說,美國主導的制裁的確有很大殺傷力。比如,2012年奧巴馬政府對伊朗發起的制裁,導致伊朗損失了超過1600億美元的石油收入。美國的歐洲盟友也對伊朗施行能源禁運,作為伊朗最大的貿易伙伴之一,歐盟自伊朗進口的原油價值從2011年的210億美元,急劇下降到2013年的4000萬美元。2015年伊朗核協議的達成,不能說與制裁沒有關系。

周方銀認為,一些過往的“戰績”能讓美國以較小的成本換取它想要的結果,這樣的結果是,美國對制裁“上癮”。

據美財政部2021年10月公布的制裁審查文件,從2000年到2021年,制裁作為美國的政策工具,使用量從912例激增到了9400多例,增量高達933%。如果算上俄烏戰爭后對俄羅斯的制裁,無疑又有一個巨大的增量。

至于制裁的成功率如何,周方銀表示,美國只是把經濟制裁作為一種政治手段在使用,能達到部分效果即可,但制裁的后果都是由企業和社會來承擔。

3月1日,受制裁的沖擊,美國對沖基金長期資本管理公司(LTCM)宣布停擺,總部設在瑞士的北溪2號公司也已申請破產。截至4月5日,已有超過600家公司宣布暫停在俄羅斯的業務,不僅對俄羅斯民眾的就業造成沖擊,企業也在“道德綁架”中被迫做出了不少犧牲。

美國密歇根大學羅斯商學院助理教授埃里克·戈登指出,西方企業的抽身可能會“引火燒身”,遭到俄政府的報復。

周方銀認為,社會層面的全球化推動力仍然存在,企業依舊希望合作交流、技術進步等等,但問題在于,許多國家的推動力已大打折扣。“美國原本是全球化的最大推動力,但近年來反而成了全球化的一大障礙。過去是各國擁抱全球化,現在是很多國家反思全球化帶來的變化,甚至是公開阻撓,極大地影響了全球化的進程。”

不過,在《經濟學人》的解讀中,“慢球化”并非百害而無一利。它的優點在于,由于全球規則的消蝕,區域連結會進一步加深,北美、歐洲和亞洲的供應鏈,都會轉往離本國更近的地方。“但區域合作水平的提升,既可以視作是全球化的進步,也可以認為是倒退。”

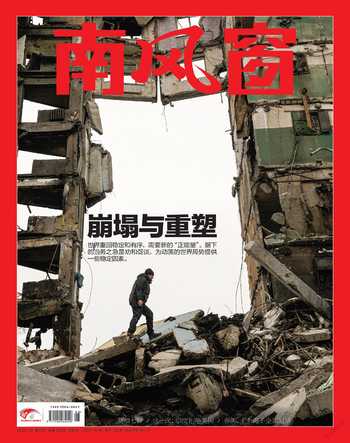

經歷了多輪制裁后的俄羅斯,正如俄政治學家伊利亞·馬特維耶夫所說,是“30年的經濟發展被扔進了垃圾桶”。經濟學家預計,俄羅斯今年的國內生產總值將至少收縮9%~15%,引進消費品和技術的能力也在急劇下降。

3月9日,普京簽署了限制俄羅斯商品出口的命令。俄羅斯在2月初實施的化肥出口限制,已經給全球糧食生產帶來了壓力。有分析稱,作為資源大國,俄羅斯仍可通過限制鎳、鈀和工業藍寶石等重要礦產的出口來進行報復。

根據康奈爾大學歷史學助理教授尼古拉斯·穆爾德的分析,在全球化的裝配體系中,即使材料價格的微小變化,也會大幅提高生產鏈下游最終用戶面臨的生產成本。如果西方和俄羅斯之間的經濟戰爭以這種強度持續到2022年年底,世界經濟很可能會陷入制裁引發的衰退。

西方對俄制裁的走向,目前仍不明朗。鐘飛騰認為,美國國內的政治壓力可能會使拜登政府在制裁上有所放緩。“今年11月的中期選舉對于拜登及民主黨來說將是背水一戰,而如果美國民眾最關注的通脹問題遲遲得不到緩解,油價繼續飆升的話,會讓本來民調支持率就陷入泥潭的拜登舉步維艱。”因此,他認為美國可能會簡單粗略地執行制裁,也可能會陸陸續續地投放戰略石油儲備,避免老百姓將氣撒在拜登政府頭上。

而在全球化的進程上,周方銀認為盡管反全球化氣勢在近年有所上漲,但全球化也并沒有脆弱到一個政府就能把它終止。“在一些產業鏈的控制上,美國的缺席對于其他國家來說也可能是機遇,可以填補這個空間。從2018年的貿易戰到現在,我們可以看到的趨勢是,即使美國有很強的意愿扭轉全球化的方向,但市場并沒有完全接受,而是產生了一些對沖力量,抵消干擾。”從中長期的角度來講,周方銀認為全球貿易還將繼續上升,未來我們或許將看到一個更有韌性的供應鏈,繼續推動全球化前進。