宮腔鏡下子宮黏膜下肌瘤電切術的可行性和安全性分析

史艷華 徐記平

(莘縣第三人民醫院 山東 聊城 252427)

子宮肌瘤的出現較為常見,其是女性生殖器內的一種良性腫瘤[1]。近幾年,在子宮肌瘤治療中,逐步應用子宮肌瘤宮腔鏡黏膜下電切術能夠彌補傳統手術中的缺陷,其效果較好,同時具有出血少、創傷小、恢復快的優點。

1 資料與方法

1.1一般資料

參與本次研究其治療時間在2019年1月到12月,采用回顧性分析的方式,其中隨機選擇子宮肌瘤患者80例。進行患者分組,每組子宮肌瘤患者40例,其年齡在23~55歲之間,同時患者孕周在8~16周之間,對于患者來說其肌瘤位于肌壁間和漿膜下。

1.2方法

對于一般組來說采用傳統手術方式即開腹子宮切除術,根據手術說明進行操作。

對觀察組來說采用宮腔鏡電切術,其具體操作如下:指導患者采取膀胱截石位。靜脈麻醉。手術進行前使用宮頸擴張器完成手術鏡的放置,并且根據患者腫瘤情況,制定出合理手術方案。針對患者腫瘤部位使用環狀電極進行電切,隨后取出切除組織送至病例檢查。隨后進行止血等操作[2]。

2 結果

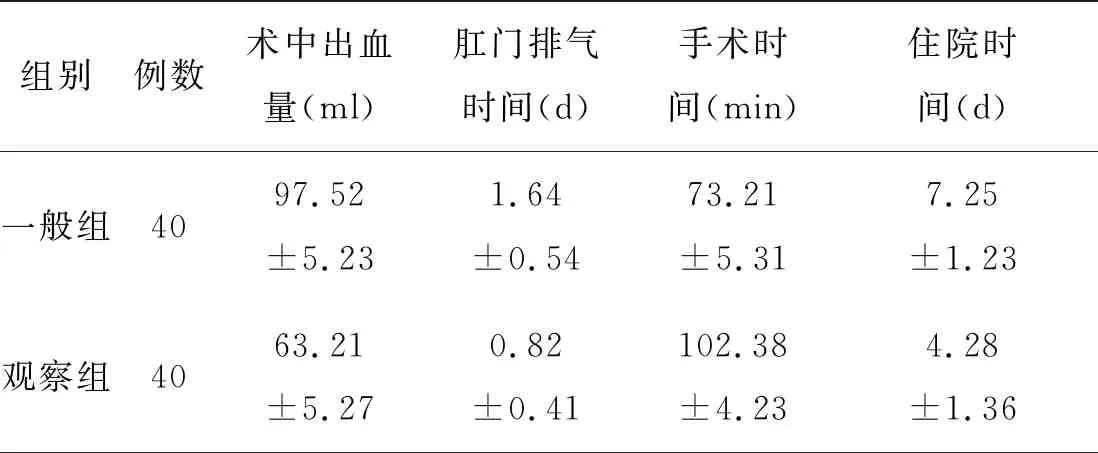

2.1觀察組患者在各手術情況方面均優于一般組。

表1 一般組和觀察組手術情況比對

2.2通過對一般組和觀察組子宮肌瘤患者不良反應情況發生比對,一般組中出現皮下氣腫的人數為0例,所占比例為0.00%。一般組患者出現發熱的人數為1例,所占比例為2.5%。除此之外,出現切口感染的人數為3例,所占比例為7.5%,一般組中出現尿道損傷的人數為2例,所占比例為5.0%。觀察組中出現皮下氣腫的人數為2例,所占比例為5.00%。觀察組患者出現發熱的人數為1例,所占比例為2.5%。出現切口感染的人數為0例,所占比例為0.00%,觀察組中出現尿道損傷的人數為0例,所占比例為0.00%。通過對比,觀察組的不良反應整體發生情況低于一般組。其中發熱、切口感染以及尿道損傷程度低于一般組。

表2 一般組和觀察組子宮肌瘤患者不良反應情況發生比對

2.3通過對一般組、觀察組術前、術后3個月、術后6個月以及術后1年的月經量情況進行臨床比對,其中對于一般組、觀察組其術前月經量無較大差異,術后3個月差距最為明顯,其中一般組月經量為216.89±63.25ml,觀察組月經量為152.1±71.26。術后6個月月經量逐漸縮小,其中術后1年對照1組月經量高于對照2組,觀察組月經量最少為120.69±40.18ml。

表3 三組患者治療前后月經量相關情況臨床分析(ml)

3 討論

臨床婦科疾病中,子宮肌瘤多發且較為常見,多數患者發病初期因缺乏明顯的癥狀和表現而不易被檢出,如表現為貧血、痛經等,所以無法及時確診。若該病癥發生后不及時診斷和治療,隨著病情的不斷發展,則患者還會陸續發生不孕不育、子宮出血等一系列嚴重后果,從而危及患者的身心健康和生命質量。在治療該病癥期間,因其進展較為緩慢,所以主要原則為控制病情。以往實施手術治療,其存在較大創傷,盡管可避免病情惡化,但極易出現骨質疏松、更年期綜合征等,所以預后并不理想。而通過對患者采取米非司酮治療,該藥物主要成分為雌、孕激素,可結合這兩種激素受體發揮治療作用,從而抑制腫瘤增殖和血管內皮生長因子表達,進而對子宮肌瘤加以控制。但在實際用藥的過程中,關于該藥物的給藥劑量也存在較大的差異。采取大劑量或小劑量給藥時,患者的不良反應和總體療效各有不同,且多數以小劑量更為優勢,分析原因為小劑量盡管藥物作用相對偏弱,但其安全性更高,且不會影響患者的整體療效,患者預后恢復也十分良好,所以有利于改善患者病情,進一步促進其康復。

婦科子宮肌瘤作為常見婦科良性腫瘤,臨床癥狀與腫瘤生長部位、速度以及相關并發癥密切相關,主要表現為包塊、壓迫、白帶增多,嚴重時將會出現流產、貧血、不孕等不良情況。子宮腺肌癥為子宮內膜侵入肌壁從而產生病變,伴有平滑肌細胞肥大。根據子宮腺肌癥的具體情況,一般情況下主要分為兩類,第一類為彌漫型、第二類為局限型。

當前我國在影像學技術的發展得到了較大進步,MRI經常被用作子宮肌瘤、子宮腺肌癥的診斷中。MRI檢查主要依據子宮肌瘤、子宮腺肌癥患者的特點,提供相關信息。子宮肌瘤MRI表現特點:子宮形態變化,子宮肌瘤一般引起子宮形態、輪廓轉變。在信號及強化方式上,所有肌瘤表現為T1WI低信號,在T2WI表現以及強化特點上各異。

子宮肌瘤影像學表現表現特點:第一,子宮形態變化,子宮肌瘤表現為體積增大,輪廓不完整。第二,信號及強化方式,所有肌瘤在T1W1為等低信號,在T2WI表現為強化特點各異,主要和不同的病理類型有關。子宮肌瘤在T1WI具有特異的信號表現,但T2WI增強有助于病理分型。第三,包膜與邊界。子宮肌瘤表現為一層假包膜,邊界光整。有報道認為,高信號帶形成原因為肌瘤膨脹性生長壓迫周圍正常肌層。

宮腔鏡手術是器械依賴性手術。手術器械的良好性能直接決定手術的成功與否。現階段宮腔鏡電切術普遍使用在臨床手術中。其宮腔鏡擁有創傷小,患者痛苦程度輕微、恢復速度快的優勢[3]。使用超聲刀展開手術的原理有,超聲刀能夠把電能進行轉換,在同發生器的運轉進行機械震蕩。這樣患者相關組織就會出現水汽化,從而導致組織蛋白氫鍵斷裂。進行宮腔鏡電切術時對患者機體組織有較小損傷,使得機體組織液化壞死發生的幾率比較小[4]。所以患者出現陰道殘端愈合不良比陰式手術發生幾率較小。手術后,醫生必須引起對病人病情的關注,對有急癥的病人采取有效措施,否則不僅會延長病人的住院時間,增加治療費用,而且在病情嚴重時會導致病人死亡,事實證明,濫用抗生素等其他因素導致耐藥菌的生長,不良的衛生習慣也是導致陰道殘端愈合不良的重要原因。對出現生殖器感染的患者進行及時治療。

現在婦科比較常見的疾病就有子宮肌瘤,發病率占據婦科所有良性腫瘤的百分之五十以上。最常見的治療方式就是手術摘除,根據相關的報道分析,子宮肌瘤常常多發于三十歲到五十歲之間的婦女群體,雖然可以服用藥物控制,但是停藥后肌瘤還會生長。依賴藥物只是能在短時間內將肌瘤控制住或者縮小,但是很容易復發,藥物是不能根除子宮肌瘤的。所以要想徹底的解決子宮肌瘤還是要依靠手術治療。在臨床上醫生一般要根據每個患者子宮肌瘤的大小,肌瘤部分以及患者的具體情況作為參考,來決定使用哪種手術方式最適合。腹腔鏡下子宮切除術以及全子宮切除術為常見手術。國內學者為了探討了使用這幾種不同的手術方式治療子宮肌瘤對患者內分泌的影響,根據研究結果發現,使用宮腔鏡電切術不管對任何年齡段的患者內分泌激素水平都沒有明顯的影響,而使用另外兩種手術方式對患者內分泌影響比較大,因為將卵巢和子宮之間的完整性破壞了,就讓子宮失去了內分泌的功能,然后宮腔鏡電切術沒有破壞其完整性,就可以繼續讓卵巢維持內分泌功能,對患者影響比較小。所以對子宮肌瘤的患者不管多大年齡最好還是使用子宮肌瘤剝除術,讓患者能最大限度的保留卵巢的內分泌功能。

臨床建議患有子宮肌瘤的患者盡早接受診斷和治療。通過做好相關護理工作,能夠有效改善患者的不良情況,整體效果相對較好。護理人員要及時將臟污的床單和被褥等進行更換,提升患者治療的舒適度。夜晚開展護理工作時盡可能減少人為噪音,保證患者可獲得良好的休息。通過對一般組、觀察組術前、術后3個月、術后6個月以及術后1年的月經量情況進行臨床比對,其中對于一般組、觀察組其術前月經量無較大差異,術后3個月差距最為明顯,其中一般組月經量為216.89±63.25ml,觀察組月經量為152.1±71.26。術后6個月月經量逐漸縮小,其中術后1年對照1組月經量高于對照2組,觀察組月經量最少為120.69±40.18ml。

宮腔鏡電切術在現階段中應用范圍不斷增加。在現階段臨床中認為,宮腔鏡電切術,能夠適用于與其子宮大小在12周左右的患者,同時患者子宮較大一定程度上會影響手術視野的暴露,由于操作技術不斷成熟,對于12月以上患者的安全有效同時能夠對于膀胱以及直腸損傷有效避免。綜上所述,采用宮腔鏡電切術給予子宮肌瘤患者展開治療其臨床效果較為顯著。