如何引導學生多角度閱讀小說

崔珍珍

摘? 要:人教版必修三第一單元第三篇《老人與海》為自讀課文,但是學生閱讀難度較大,閱讀深度不夠。教師應引導學生研讀文本、梳理情節,品味語言、賞析人物,辯證思考、提煉主旨,從而提升學生的語理分析能力、思維能力以及小說鑒賞能力。幫助學生解決閱讀中的困惑和難題,設置有層次的問題,加深學生對課文的理解,使得學生在有限的閱讀時間內獲取更多的信息、思考更深層次的問題,從而學會多角度閱讀和理解小說。

關鍵詞:老人與海;多角度閱讀;小說教學

一、研究背景、主題和目標

(一)研究背景

近些年的高考中小說多次出現,從不同角度考查了學生閱讀小說的能力。人教版必修三專門把第一單元設置為中外小說單元,就是要從日常教學中培養學生閱讀小說的能力。教考結合,切實提升學生的小說閱讀水平和鑒賞能力。對高中學生而言,外國小說語言表述上有陌生化的距離、對寫作背景不了解等因素給學生造成了一定程度上的閱讀困難。

(二)研究主題

1. 教材思考。高中語文新課標人教版在必修三和必修五都設置了小說單元。《老人與海》是必修三第一單元的第三篇課文,是學生高中階段接觸的第一篇外國小說作品,教材定位為自讀課文。《老人與海》和海明威在世界文學史上的地位不言而喻,其敘事藝術、人物塑造、精神特質都極具特色,是世界文學史上的豐碑。課文節選的部分是老人第85天出海捕獲大馬林魚之后鯊魚出現到老人回到漁港的情形,是整部小說中最具精神價值的部分。引導學生讀好《老人與海》,對高中階段的小說閱讀有著重要的意義。

2. 學情思考。必修三的教學階段安排一般是在高一下學期。在學習了中國古典小說《紅樓夢》中節選的《林黛玉進賈府》、魯迅先生的《祝福》之后,學生對小說中情節、人物、環境、主旨等有了較為全面的認識。基于前兩篇小說教師具體的閱讀指導,學生對小說應該有了一個基本的認識。但是對中篇外國小說,學生接觸不多,閱讀難度較大。雖然可能聽說過海明威和《老人與海》,但是大多數學生并沒有看過這篇小說,但是因其名氣在外,所以學生的閱讀興趣很濃厚。所以教師應利用學生的閱讀興趣,進一步引導學生對文本進行深入思考。

3. 教學思考。一般情況下,大多數教師在執教本單元時將重點放在了前兩課,對《老人與海》這篇自讀課文的重視程度不夠高,引導也不夠到位。課題組一致認為這篇課文對學生閱讀小說尤其是外國小說有著十分重要的意義。近幾年的高考考查外國小說也很多,《高考語文考試大綱》也對學生的閱讀提出分析文章結構、把握文章思路,鑒賞文學作品的形象、語言和表達技巧,評價文章的思想內容和作者的觀點態度等要求。針對高考對學生閱讀提出的要求,在執教過程中發現外國文學長文本對學生而言鑒賞難度較大,因此把《老人與海》作為外國小說典型課例進行研究。

(三)研究目標

在實際的教學中,發現學生存在因文本較長理不清層次、外國文學語言表述上陌生化、對海明威及其寫作背景不了解、對主旨把握層次較淺等問題。因此,的課例研究旨在縮短“學生學”和“教師教”之間的距離,通過反復的研究和改進提升學生自主閱讀外國小說的能力,培養學生多角度閱讀小說的習慣和能力,給其他同仁在執教本課時提供借鑒。

二、研讀課標

《普通高中語文課程標準》(2017年版2020年修訂)提出了“注重語文應用、審美與探究能力的培養,促進學生均衡而有個性地發展”,充分體現了“以學生為本”“以人為本”的時代思想;學生應做到“與文本展開對話,通過閱讀和思考,探討人生價值和時代精神”,在閱讀和鑒賞部分明確提出:“在閱讀和鑒賞活動中,不斷充實精神生活,完善自我,提升人生境界”“能感受形象,品味語言,領悟作品的豐富內涵,體會其藝術表現力,有自己的情感體驗和思考”。

學習鑒賞外國文化名著和文化經典,目的是讓學生學習豐富多樣的其他民族的優秀文化,汲取人類文化史上的思想精華,培養兼容并包的文化形態,培養科學的批判思維,提升文化理解力。

三、教學設計思考

處理較長文本對學生和教師而言都是挑戰。學生課堂時間有限,教師要做到長文短教,一課一重點,讓學生學有所獲。教學設計應充分考慮到學生的預習程度,問題設計由淺入深,先從簡單的、表層的情節問題入手,中間引導學生進行較深層次的人物分析,進而探討人物的精神世界。

從小說的情境入手,引導學生從情節、人物、環境去探索小說主旨,培養學生從多角度自讀小說的能力。

四、主要研究過程

團隊老師基于語文核心素養中的三個方面——語言建構與運用、思維發展與提升、審美鑒賞與創造,研讀單元目標,抓住小說三要素設計了小說《老人與海》教學目標和教學過程,關注學生不同層次的學習需求,從而充分調動學生閱讀和鑒賞小說的積極性,落實、基于語文核心素養的教學目標。

(一)第一次研究與實踐

1. 研究重點及教學設計意圖:研讀文本,梳理情節,提升學生的語理分析能力。

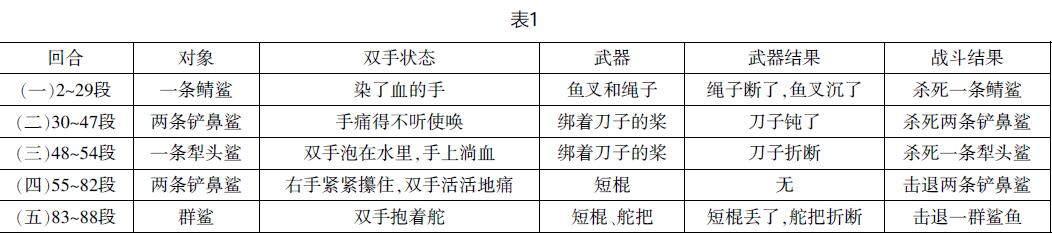

2. 研究過程:本文屬于篇目較長的文本。如何實現長文短教是課例研究組細細斟酌的問題。梳理情節需要一條主線,先后討論了“鯊魚”“老人的心理”等線索,最終設計以“手”為線,帶領學生小組協作,借助表格,梳理文本。在學生充分預習的基礎上,運用表1抓住小說的線索,引導學生在較短的時間內自主梳理文本,從而為學生品味語言,賞析人物打下堅實的基礎。

(二)第二次研究與實踐

1. 研究重點及教學設計意圖:品味語言,賞析人物,提升小說鑒賞能力。

2. 研究過程:(1)洗練的語言。課例研究組在備課過程中,關注到課后第二題關于海明威小說語言鑒賞的細節。海明威的小說往往采用直截了當地敘述和生動鮮明的對話,句子洗練,形成獨特的語言風格,又稱電報文。著名作家汪曾祺曾說:“寫小說就是寫語言。小說的魅力首先在于語言本身。”在梳理整個文本情節的基礎上,根據課后題目設計了鑒賞品味語言,賞析人物這一教學環節。

①鯊魚的出現不是偶然的。當一大股暗黑色的血沉在一英里深的海里然后又散開時,它就從下面水深的地方躥上來。它游得那么快,什么也不放在眼里,一沖出藍色的水面就浮現在太陽光下。

②兩條鯊魚一道兒來到跟前……他把短棍高高地舉起,使勁捶下,朝鯊魚的寬大的頭頂狠狠地劈去。短棍落下的當兒,他覺得好像碰到了一塊堅韌的橡皮,同時他也感覺到打在鐵硬的骨頭上。鯊魚從死魚身上滑下去時,他又朝它的鼻尖上狠狠地揍了一棍。

在課堂上,以第一句為例,引導學生反復品讀,“它游得那么快,什么也不放在眼里”是日常用語,幾乎沒有修飾語,這是海明威文字的特點,避免華麗的辭藻,但學生品讀來卻能感受到鯊魚來勢的迅猛,讀來驚心。

第二句由學生自我品讀欣賞并朗誦。學生普遍能普遍品讀出老人桑迪亞哥簡單、迅猛的動作中凝結的情緒:驚懼、緊張、喜悅。這種情緒非直接表露,而是蘊含在自然的行文中,愈品愈有味道。

這樣的例子在小說中還有很多。老師引領學生從文中找出多處這樣的例子,豐富課堂內容,賞析小說精煉而富有感染力的語言,以深化學生對海明威小說風格的體悟。

(2)硬漢形象。桑迪亞哥是海明威崇尚的完美形象,有著永不言敗的精神力量。“一個人并不是生來要被打敗的,你盡可以把他消滅掉,可就是打不敗他。”這是桑迪亞哥的生活信念。在備課過程中,課例研究團隊的老師抓住海明威塑造的硬漢形象,設計了以下幾個問題。

探究一:在老人與鯊魚驚心動魄的搏斗過程中,作者給老人的雙手很多特寫鏡頭,體現了人物怎樣的內心世界?

在師生共研的過程中,學生認識到,老人雙手染了血,但還是鼓起全身的力氣向鯊魚扎去,扎下去時看準要害抓住時機,竭盡全力奮力一搏,用他“無比的決心和十足的惡意”殺死了鯊魚。老人的身體情況越來越糟,但他的手絲毫沒有退縮,手部的力量是老人精神的折射,反映出老人即使身處困境、孤身一人,也不會退縮的勇毅力量。

探究二:“手”從側面體現出了老人的心理,小說中還包括大量直接的心理描寫,這些體現出老人怎樣的形象特點呢?

在引導學生抓住心理描寫分析桑迪亞哥硬漢形象時,尤其注重引導學生深入文本,誦讀文本,挖掘出隱藏在語言文字下的人物形象特征,從而深化了學生對雖年老、孤獨、背運、貧窮,但樂觀、自信、堅韌、勇毅的“硬漢”形象的深刻理解。

(三)第三次研究與實踐

1. 研究重點及教學設計意圖:辯證思考,提煉主旨,提升學生思維能力。

2. 研究過程:高中課程標準要求學生在獲得對語言和文學形象直覺體驗的基礎上,運用批判性思維審視語言文字作品,形成自己對語言和文學的獨特性認識。學生在品讀語言,鑒賞形象的基礎上,往往會形成自己對主題的理解,這便是說的“獨創性思維”,教師在教學過程中需要設計發散性思維的題目,以便引導學生提升思維品質。

在執教《老人與海》時,主題探究這個教學環節經過了課例研究組的反復研究。具體如下:首先老師帶著學生通過老人的手感知老人的形象后,引導學生思考老人捍衛的大馬林魚象征什么,鯊魚象征什么,大海象征什么。每個物象都有多重象征意義,這樣的問法就關注到了學生發散性思維的培養,也為下一個問題——主旨問題的設計做了一個良好的鋪墊。在此基礎上老師問:“老人擊退群鯊后‘他知道他終于給打敗了,而且一點兒補救的辦法都沒有,那你認為老人是勝利者還是失敗者?”學生在老師的引導下暢所欲言,說出了自己對文本的深刻的見解,比如有的同學回答:老人最終還是沒能保護住自己的大馬林魚,一無所獲地回到茅棚,從結果來看,老人是失敗者;老人在與鯊魚搏斗的過程中,從不畏懼從不退縮,捍衛了自己的生命,就過程而言,老人是勝利者。學生抓住老師設置的問題中的關鍵詞“失敗者”“勝利者”從結果和過程兩方面做了深入的分析。學生在老師的激發與誘導中,在深度鑒賞文本的過程中,完成了思維能力的與提升。

五、教學啟示

《老人與海》作為一部經典外國文學著作,其思想性和藝術性都極為高超,在教學中有必要讓學生深入地賞析文本。而較長文本的閱讀必須讓學生有一個全局的把握,教師在執教中必須立足文本,思路清晰,引導學生從情節、人物、環境、主旨等多方面入手去多角度鑒賞小說,從而培養學生的語理分析能力、鑒賞能力和思維能力。此課例也為指導學生鑒賞小說,構建核心素養提供了一個參考,在研課磨課的過程中研究目標基本得到了呈現。

本文不足之處在于細讀文、深挖文本還是做得不夠,在品讀小說語言、探討人物心理、敘事背后的內涵等方面是不到位。接下來就需要有意識地吸收一些研究方法和技術,進一步“精致化”教研活動,努力做實課例研究,讓更多的教師從中受益。

參考文獻:

[1]中華人民共和國教育部. 普通高中語文新課程標準(實驗)[S]. 北京:人民教育出版社,2003.

[2]季羨林. 中國文學的語言問題[M]. 深圳:海天出版社,2001.

[3]陳利萍. 閱讀教學多角度換位思考研究及實施方案[D]. 蘇州:蘇州大學,2011.

(責任編輯:汪旦旦)