林陽:搦管染翰成錦章,揮毫潑彩有墨花

夏天的末尾,在中國美術出版總社我們專訪了林陽。動筆的時候,已是“云天收夏色,木葉動秋聲”的初秋了。

遲遲沒有動筆的原因,是因為這是一個比較難寫的人物,因為他不僅是編輯家,更是詩人、書法家。雖然見的是林陽一個人,卻感覺像鸞翔鳳集,無從下筆,落在哪一點上都不讓人滿意。

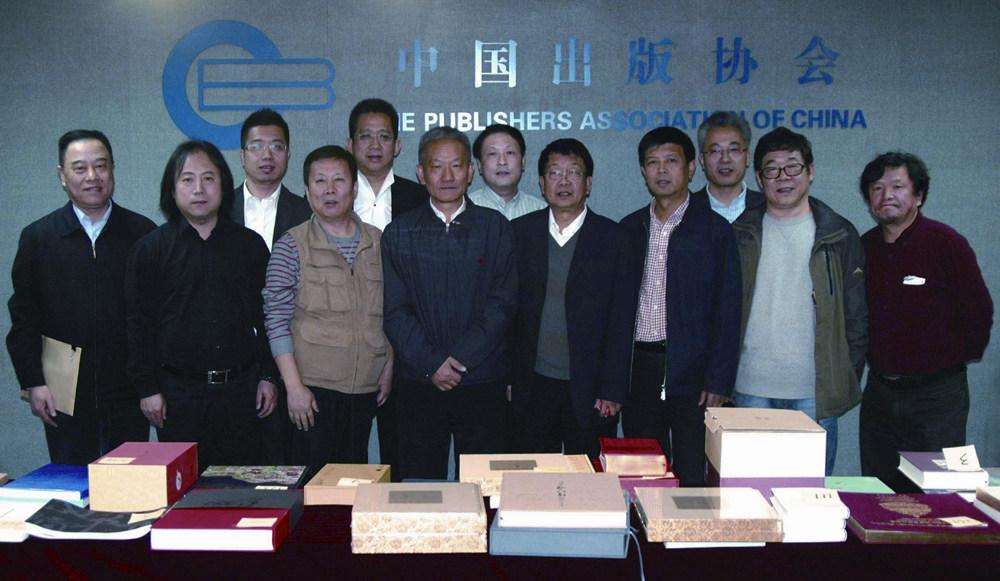

林陽的頭銜很多,隨便一個都是書香氣息濃郁,如民進中央開明畫院院長、中國美術出版總社原總編輯、中國美協理事、中國書協理事、中國作家協會會員、中華詩詞學會會員、北京文史館館員……但是,他卻說:“我就是一個做編輯的,而且一做就是33年。”

“笑談江海事,編輯古今書。”這是《秋拾夏花——林陽詩詞三百首》五律《可結廬》中的一句,道盡了一名編輯家的縱橫捭闔。說起幾十年做編輯的履歷,林陽直言“說不完”。

“當時做出版是一個非常好的工作,編輯是年輕人追捧的崗位”,對比曾經和現在的編輯崗位的認知,他嗟嘆,“現在的年輕人,尤其是男孩都不愿意做編輯,招聘10個里頭有1個男孩子就不錯了。”

林陽真正成為一名編輯,是1986年供職于中國連環畫出版社。調到出版社,老師問他“為什么到連環畫出版社?”1978年的大學生,那是天之驕子啊。“我說我也看不上。”林陽輕輕笑了笑,“這話很狂妄、很直接,當時老師一笑也再沒說什么。其實到后來我發現做連環畫挺有意思的,不是大家想象的那樣‘低,是特別考究文字功夫的。”編輯腳本如果是短篇分個段就可以了,但如果是一個長篇壓縮到100幅甚至幾十幅時,情節、細節的選擇特別重要,最后要用最簡潔的語言來表達。期刊上面一幅不能超過80字,可謂是字字珠璣。

林陽有位同學,也編過連環畫,后來做電影編劇,各種電影編劇獎拿了個遍。當人們問她怎么這么厲害時,她回答說是編連環畫練出來的。人們認為這是一個笑談,但林陽不這么看,連環畫的編繪實際上把電影的分鏡、語言細節、人物刻畫都囊括在其中。“這特別考驗文字的把握能力,很訓練人。”他就是這么訓練出來的。例如,那會兒有錯別字是很正常的現象,但林陽就較真,所以錯別字不多。“我入職的第一個老師叫吳兆修,是一名非常優秀的老編輯。當面從來沒夸過我,但總在背后夸我,說林陽編輯的連環畫作品沒什么錯別字。”其實怎么會沒有錯別字,有一次吳兆修進辦公室來,把林陽幾經刪改的腳本“啪”地扔在他的辦公桌上,一句話不說就走了。林陽一看,原來在一個折頁上,吳兆修用鉛筆在一個“白字”上畫了一圈。當時林陽就受不了了,但一時臉紅,終身受益。“現在細細想來,老師這種近乎吹毛求疵的訓練對我一生做編輯帶來的好處難以估量。”此外,吳兆修的嚴格還體現在選題的甄選上,平時10個選題可能會“斃”掉9個,甚至全軍覆沒。林陽的心里感覺特難受,吳兆修就引導他調整方向,慢慢地,林陽就知道應該怎么做了。

對于五年的《中國連環畫》期刊編輯生涯,林陽連連說了幾遍“很輕松”。后兩年,計劃經濟被打破,林陽除了做好期刊的本職工作外,開始做圖書的選題策劃、編輯,跑圖書發行。雖然工作量大,但是他依然感覺“很輕松”。這正是“嚴師出高徒,藝精靠磨煉”。1993年,林陽被評為副編審,是當時新聞出版署系統最年輕的副編審。

“盡責民生為己任,領航事業日常新。”這是《秋拾夏花——林陽詩詞三百首》七律《贊新出版人》中的一句,從一名單純的編輯成為一名圖書營銷行家,林陽直稱“故事很精彩,過程很痛苦”。

20世紀90年代中期之前,連環畫印數動輒五六十萬,被稱為“遍地是錢”“撿錢一樣”的時代,隨著電視的出現和日本漫畫的沖擊斷崖式地沒了市場。林陽調到中國連環畫出版社的時候,正值這個時期。20世紀80年代初,中國連環畫的代表刊物《連環畫報》月刊曾發行到120多萬冊。中國傳統的64開連環畫,在1982年曾發行到8.1億冊,到1990年前后,每年發行只有350萬冊了。

這種大環境下,連環畫冊編輯室的發行更是一路下滑,加上很多編輯對市場不敏感,選題與市場需求不契合,裝幀設計沒有突破,連環畫投放市場后基本都虧錢。身在不以營利為目的期刊編輯室的林陽,寫了一篇文章,大意是“連環畫如何發展”,發表在《連環畫藝術》上。這篇文章也引起了時任連環畫出版社總編輯姜維樸的注意,1990年,林陽被任命為連環畫冊編輯室的負責人。“你不是厲害嗎?行,編輯室你來做,把原來的編輯室主任調走了,你來負責。”

年輕氣盛的林陽有股子不認輸的勁兒,決定先做低幼連環畫。那時候的發行環境是開放的,不再是新華書店統一來安排了,所以林陽的感覺特別好,很有信心。迎難而上的林陽不負眾望,接手后的第一套書、第二套書發行量特別大,一炮打響。

林陽倚靠在黑色的轉椅上,抬了抬手,說:“所以,一定要自信滿滿。”時隔幾十年,這種豪情壯志依然未從他身上褪去。倏然間,我的腦海中閃現出“自信人生二百年,會當水擊三千里”這樣的詩句來,當年的他正是有這樣的自信,才有如今鯤鵬之志的實現吧。

“這個時候實際上已經轉到幼兒市場了。”林陽看到了少兒圖書市場遠大的前景,但是怎么從這個大市場里頭尋找機會呢?他動了很多心思。“最開始做了《幼兒故事精選20種》,這個書最后做到16盒。”林陽解釋道,當時的動畫書基本上是24開,24頁一個印張,一個印張約1塊1毛錢,膠版紙。于是林陽把書拆分成了20本,裝在一盒里,這樣20本每一本是1/4印張,48開12頁,本來應該是5個印張5本的書拆成了20本。這樣做首先從營銷上解決問題,花5塊錢不是買了5本,而是買了20本。“有人寫信來說這些書放了一床,嘿嘿,這描述很生動。”

在幼兒圖書市場,憑著文字比美術出版社強,連環畫比少兒出版社強,中國連環畫出版社異軍突起,以令人耳目一新的閱讀體驗“殺”進了幼兒圖書市場。在圖書的營銷上,林陽不只是看到經濟效益,社會效益他比任何人都看得重、看得深遠。例如,如今影響巨大的、在1993年獲首屆國家圖書獎提名獎等四塊金牌的連環畫《地球的紅飄帶》,這套書在他手里的時候是第二部到第五部,都是虧損的,“虧損都算我們的,就少拿獎金嘛”。林陽說,當時確實是不賺錢的,現在是誰編誰賺錢,“做出版不能光想著賺錢,你還得講社會效益。”

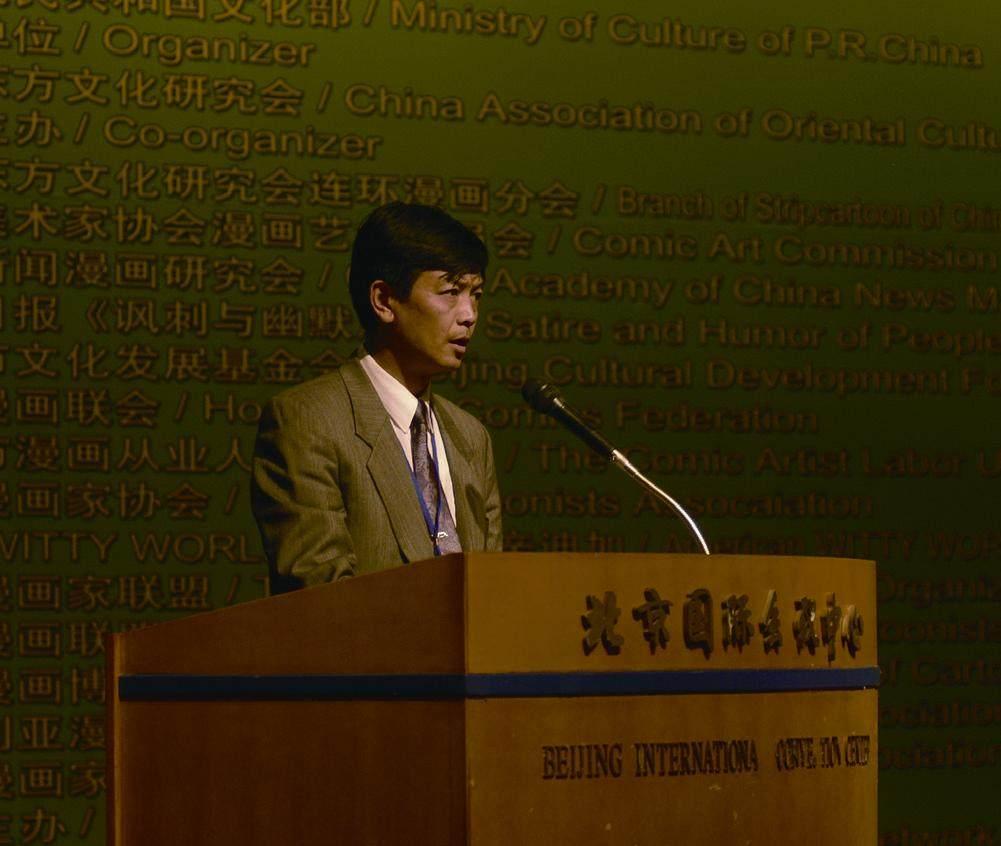

“我人生當中最重要的事情是在1996年前后。當時有一本叫作《畫書大王》的漫畫刊物,主要引進日本漫畫,社會上反響特別大,大家都認為是它引進了不良思想,而且把中國的傳統連環畫沖垮了。內容當然重要,如何創造出孩子們喜愛的漫畫是挑戰,漫畫是伴隨著電視成長起來的,需要認真分析。”林陽認為,當城鎮電視普及到70%的時候,人們的閱讀方式一定會改變。1994年,中宣部計劃啟動“中國動畫515工程”,林陽參加前期策劃工作,對比國外動畫,從雜志到圖書再到動畫這樣的順序,他當時就表達了想做好動畫,一定先做漫畫雜志的想法。因為漫畫雜志投入最小,首先是優秀的題材的連載;其次是出書;最后是拍成動畫片,“選題的把握是大的,做完動畫,衍生品就會開枝散葉。”獲得全國連環畫報刊“金環獎”,并獲得“優秀主編獎”的月刊《少年漫畫》就是那個時候創辦的。

然而,當《少年漫畫》批下來的時候,恰恰是出版社經濟效益最低迷的時候。社領導給了林陽兩個選擇:一是不給人不給錢的情況下加任務,你能做就做;二是將刊物交回中宣部。接下活兒面臨的境況就是破釜沉舟,林陽列出了刊物出版的11個困難,幾乎很難獲得各方面的支持。“做《少年漫畫》的這一年,大概是我一輩子做編輯中最困難、最痛苦的時期。”林陽擺了擺手,不再繼續這個話題。

那一年林陽策劃了三套書,一套就是把漫畫集結出書。這之前沒人這么干過,所以集結出版漫畫獲得一片喝彩;第二套是以傳統連環畫形式創作四大古典名著,此書至今不斷再版;第三套策劃的“紅蜻蜓叢書”則可以說是開創了一個新的市場,其編輯理念“讓高檔圖書進入尋常百姓家”在少兒圖書市場引起了一場革命。

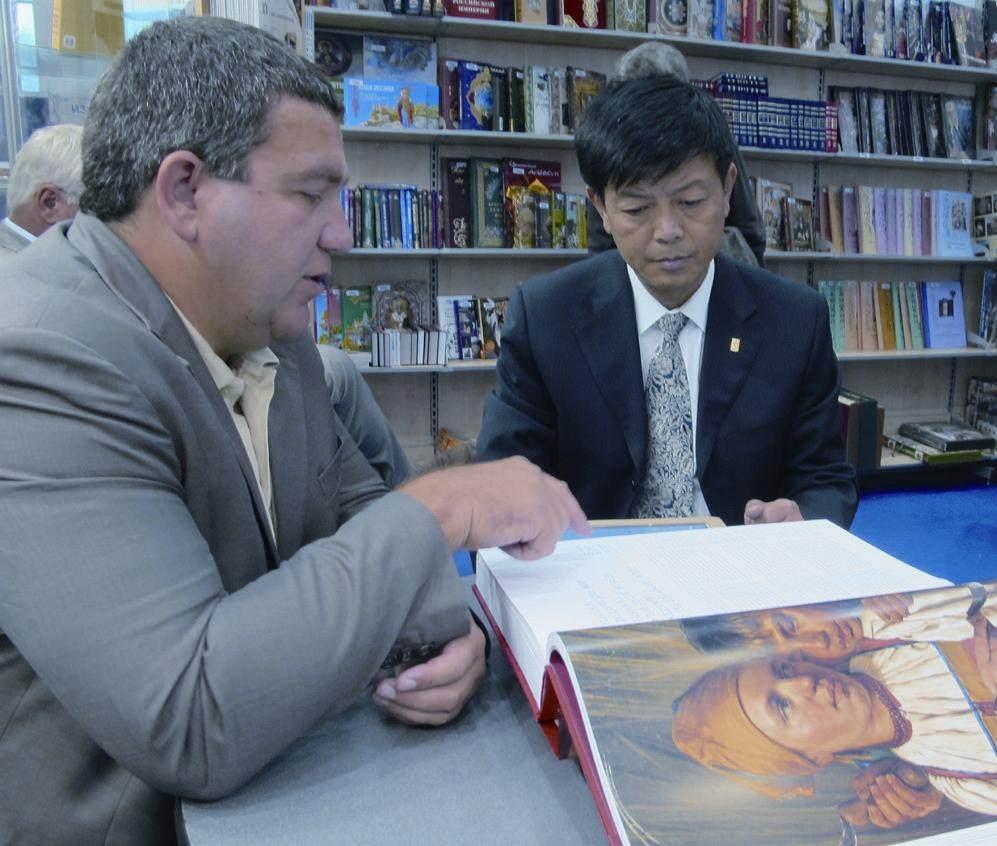

“紅蜻蜓叢書是我策劃工作中的一個高光時刻。”林陽說,這是《幼兒故事精選20種》的一個延續。那個時候他到深圳,看到的香港幼兒圖書都是電腦做的,銅版紙,印制精美。大陸的孩子根本看不到這樣的書,因為銅版紙書很貴,買不起,所以借此契機,林陽做出了第一部面對少兒市場的、用電腦繪制的、價格不高的銅版紙高檔書。“它最后在市場上的反應完全出乎我們的意料。”林陽舉了幾個例子,一個美國的讀者文摘出版社老總跑遍了中國都找不到合適的合作對象,但當他在燕莎友誼商城看到這套書時點名找林陽合作;還有一個項目是華納的《貓和老鼠》和《兔八哥》。華納當時拿了3個項目到中國,找了7家大的少兒社談判,都是競爭力強勁的單位,而此時的林陽剛調任到中國美術出版總社,剛剛成立朝花少年兒童出版社,他除了掛名副總編輯,什么出版物都沒有,幾乎是空手去洽談。場面很慘烈,但他沒有負擔,因為和那些大社、名社不是一個量級。最后,林陽拿了兩本“紅蜻蜓叢書”往那兒一放,聊了半小時,結果令人驚訝,翻譯說對方看了書后表示相見恨晚。“好的結果和這套書有關。這套書當時的策劃點是運用世界流行的一種繪畫語言,這和國外出版人的思維很契合。”因為這套書,林陽贏得了“最后對方說三套書全拿走都可以,你任挑”的完勝。

“紅蜻蜓叢書”出版的過程和《少年漫畫》一樣,一波三折還步履維艱。但是,帶來的效果和收獲的成果有著異曲同工之妙。用林陽的話說,“挺過來了的這些時間”給予了他寶貴的實戰經驗,更沉淀了他的思想,尤其是在經營管理方面。2002年,中國美術出版總社成立了報刊社,林陽任總編輯,一共12本刊物,還包括出版發行、廣告經營等。也是在這一年,《兒童漫畫》月發行量達到25萬冊,《漫畫大王》月發行量達到8萬冊,美術刊物進入贏利上升通道。

“典籍三千知境界,布衣一介傲公侯。求同求異求文化,功德無邊幾世修。”這是《秋拾夏花——林陽詩詞三百首》七律《以文化之》中的一句。林陽在文化領域深耕多年,獲得了很多成就,也得到了大眾認可,是享受國務院政府特殊津貼專家,“我就是個會經營的編輯。”林陽輕輕地強調。

2005年,中國出版集團進行了唯一一次公開競聘副社長、副總編輯,大概30多個人去競聘。林陽拿到試卷一看就樂了。“實戰。我還怕這個罵,我就是天天‘戰過來的。”面試的時候,他更樂了,那題目就跟他給自己出題似的。例如,講新華書店總店先拿錢再出書的故事,那正是“紅蜻蜓叢書”,沒有書,磨著總店先付款的實戰案例。據說,當年他打破了50年發行行業的“規矩”。成績不錯的林陽順利獲得了中國出版集團副總編輯的崗位。

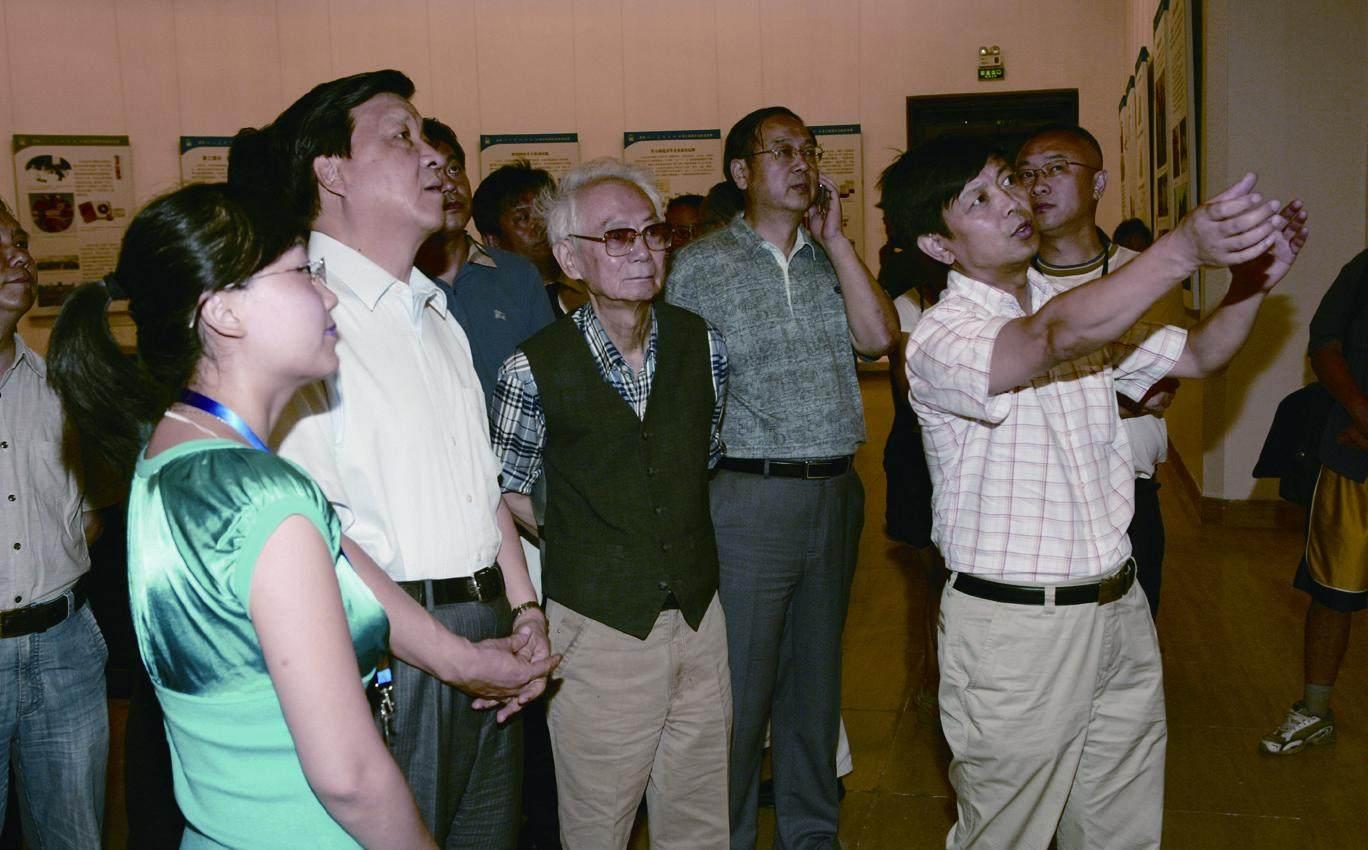

林陽開始承擔總編輯辦公會的工作是在2009年,而任總編輯是在2011年。從承擔總編輯的工作開始,他工作的側重點更多的是編輯管理。“編輯的管理工作在哪里?”當年,人民美術出版總社集中了全國最優秀的美術專業人才,包括管理人才,林陽感嘆到他們這一代遠遠不如前輩們。所以對編輯的管理最直接的工作就是,讓編輯怎么去跟老一輩做銜接,既要追根溯源出版社的歷史,更要繼承老一輩創新開放的思想,“如果你想當然地憑表象就認為他們很老套、很死板、很保守,那就大錯特錯了。”中國美術出版總社出版大型圖書《中國美術百科全書》《國家重大歷史題材美術創作工程作品集》《中華史詩》,中國美協的大展作品,以及《任伯年全集》《李苦禪全集》《韓美林大系》等,對編輯的要求幾乎是全方位的考驗。

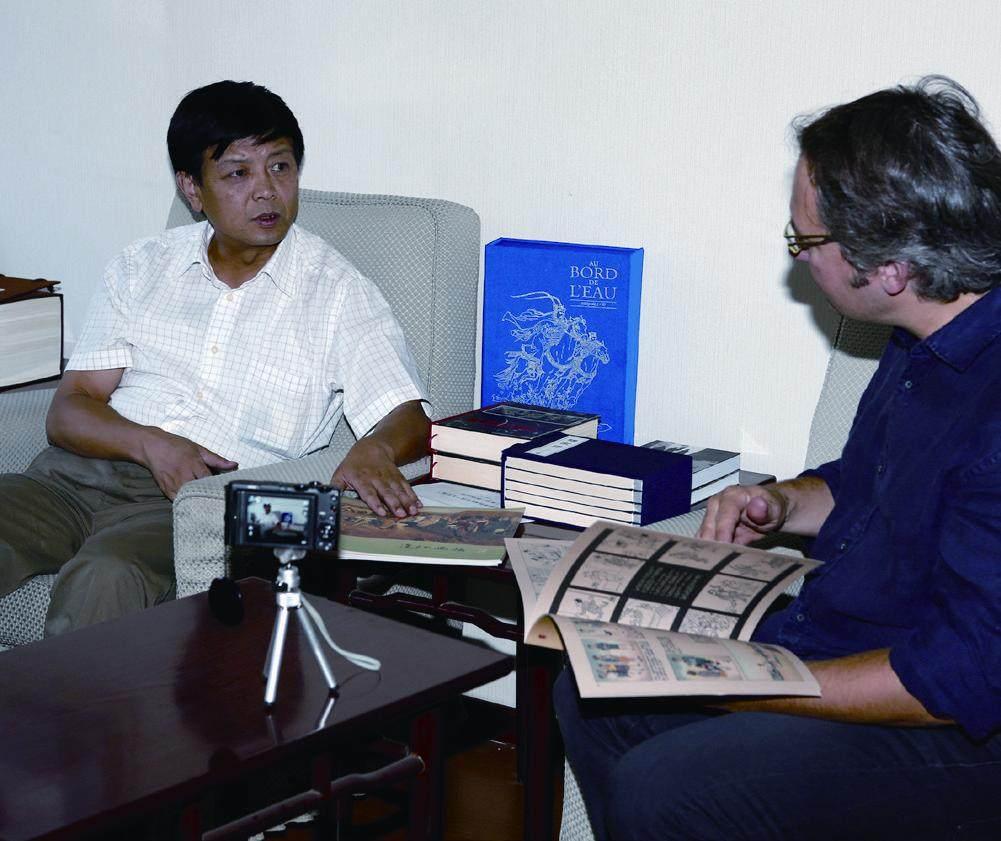

林陽喝了杯茶,清了清嗓子,談到了 “數字化以后、全球化以后,在傳統出版之外出版社要怎么去做”這個問題。他說,圖書“走出去”其實是國外最先做的。許多國家人口沒有那么多,拓展市場只有向外輸出。一個叫菲頓的公司,一年出四五十種那種看上去很普通的書,但是公司75%的收入來自于海外,它相當于一個全球性的出版社,“這應該引起我們反思”,從做這件事看,我們的選題和編輯都值得思考。

在集團“走出去”18家中,林陽說他們曾是倒數一二的排名。做版權的年輕人不服氣,最后做到了全集團五年圖書版權輸出綜合排行第一。“我最大的文化理想是文化輸出去,把錢掙回來。”林陽對版權經理說,你不但要把數量給整上去,還得站著把錢給掙了。版權經理真的做到了,她怎么做的呢?360天網格化,一個人像個公司,今天復活節我要做什么,明天我要做什么,非常理性,最后完美地完成了任務。“其實這里有好多新的東西、可挖掘的東西,如我們編輯的方向,選題的方向怎么‘走出去,等等。”

訪談的最后,林陽以親身經歷對所有的編輯提出了一個建議,一件對編輯有幫助的事,那就是“寫文章”。很多人說編輯的工作是“為人作嫁衣”,絕大部分編輯都沒想過給自己出書,這樣又能走多遠呢?林陽坦言:“如果不是堅持寫文章,我也走不到今天。”為什么這么講?他說,有一次一個副總編輯開編輯會,他要求編輯們每年寫三篇文章,1500字就夠。領導說完,林陽認真地去做了 。幾年下來,他積攢了數量相當多的文章,雖然篇幅大小、質量優劣暫且不論,但是每篇文章都是有思想的、思想新穎的。

后來,林陽去學工商管理,當時的課本都是國外翻譯的,很深奧,他精細研究才弄懂營銷是怎么回事,才明白他以前雖然做得不錯,但在理論上理解得不夠深刻。于是,他結合自己的實踐寫了很多營銷管理方面的文章,結果一發不可收。直到有一次在中國編輯學會的聚餐桌上,林陽自我介紹單位的時候,有人說“你們社有一個叫林陽的”,林陽說他就是,沒想到同行稱贊他的理論文章寫得太棒了。編輯理論界同行的話嚇了他一跳,但也是因為這樣的認同,有了后來《左編輯 右營銷》這本震動編輯界的書,再后來,《編輯視界》也問世了。“后來陸續出版的書,都是不經意時寫出來的,堅持最重要。” 除了編輯理論書籍,林陽還著有《北總布胡同32號——人民美術出版社的老藝術家們》《小人書 大人物——中國連環畫大家群英譜》《筆墨隨心——林陽詩書作品集》《以畫入書——換個角度看書法》等十余本著作。

林陽是個務實的人。從2018年當選全國政協委員以來,他的20個提案中有13個是緊扣出版主題的。例如,“打擊線上平臺的盜版書銷售”等一些大家關心的提案,他都曾提出過。此外,自林陽擔任民進中央開明畫院院長后,也做了不少事,如2022年春節前,各地開明畫院下基層、寫對聯,做了近千場活動;再如,拓展地方開明書院,“書院是傳播思想的,這里很多東西和出版、圖書有關系,如在政協連續三年做關于鄉村的閱讀推廣的提案。”對于“就是來真正干事”的林陽在訪談結束時淡淡地說:“在時認真干活就好。”他低唱淺斟的一席話,讓我們在“清風無力屠得熱”的炎熱天里如沐春風。

《新聞文化建設》李清云