認知識解視角下辜鴻銘《論語》英譯研究

張閩渝 冉詩洋

摘 要|認知識解作為認知語法的核心概念之一,能解釋為什么人們在對待同一事件時會存在多種不同的語言表達形式,這可以為解釋和分析翻譯中譯文與原文存在的差距提供理論依據。本文基于認知識解理論,從突顯、轄域—背景、詳略度、 視角四個維度,采用英漢對比、文獻考據等方法分析辜鴻銘的《論語》英譯情 況及其背后原因。從認知識解的四個維度可以解釋辜譯《論語》和原文的差距, 發現譯者在翻譯之初將譯文視為普及刊物,翻譯時詳略得當,注重突顯原文思 想文化;同時站在弘揚中國優秀傳統文化的角度構建譯本;原文與譯文出現文 化背景空缺時,譯者調動原文背景,構建與原文相關的轄域,便于讀者理解原文。

關鍵詞|認知識解理論;《論語》;辜鴻銘

1???? 引言

《論語》是最能代表中國儒家文化的經典作品之一,涉及中國政治、教育、文學、哲學等多方面中國傳統文化,集中體現了孔子的政治、審美、道德倫理等思想價值。因其重要的文化地位,不少國內外譯者對《論語》進行過翻譯,學術界對辜鴻銘英譯《論語》的研究較為豐富,研究主要集中在五個領域:

《論語》英譯的總體性研究、單一譯本的鑒賞研究、多譯本的比較研究、對《論語》核心概念的英譯分析,以及《論語》譯本的翻譯技法分析[1]。但這些研究的研究對象僅局限于原文文本與譯文文本,鮮有對譯者翻譯過程進行研究,目前僅有“認知識解理論視角下《論語》文化意象的英譯探析”[2]一文從譯者認知識解的角度探討了《論語》中文化意象的翻譯,并構建了翻譯的三種認知原則:最佳關聯、認知等效和認知增量,其研究對象僅限于文化意象,沒有對具體的文本內容進行分析。因此本文基于蘭蓋克(Ronald W Langacker)的認知識解理論,依據王寅總結的認知識解四要素,從突顯、轄域—背景、視角、詳略度四個維度分析辜鴻銘英譯的《論語》,探究譯者在翻譯選材、翻譯目的和翻譯策略上的取向,并結合具體的翻譯文本進行雙語對比分析,解釋辜譯《論語》譯文和原文的異同。

2???? 認知識解概念介紹

認知識解最早由語言學家蘭蓋克提出,是認知語法的重要內容。蘭蓋克[3] 認為,要識解某一事件,重要的不僅是表達出與之對應的概念內容,如何解釋 這些內容也同樣重要。對于這種解釋能力,人與人之間各不相同。之所以會出 現不同,是因為在觀看同一場景時,我們看到的內容取決于我們如何觀察它, 我們選擇看什么,我們最關注哪些元素,以及我們從哪個角度看待。蘭蓋克將 以上這些因素概括為識解五要素,即詳略度(specificity)、轄域(scope)、背景(background)、視角(perspective) 和突顯(salience or prominence)。王寅[4]認為在蘭蓋克的識解五要素中,最核心的思想是“突顯”,突顯的內 容不同是因為作者的視角存在差異,與突顯相對的是不被突顯,即“背景”和 “轄域”;再者,突顯既可以是針對大概內容粗略地描寫也可以是著手細節詳 細刻畫,這就有了“詳略度”。因此,原本的背景、轄域可歸納為同一級別要 素,認知識解五要素即可總結為四要素:突顯、轄域—背景、視角、詳略度。

翻譯過程就是認知識解的過程,它包括對目標語和源語進行認知識解。在這兩個過程中,譯者由于受自身認知背景的影響,會“創造性”地模仿、再現源語文本,這就是王寅[5]所說的翻譯一方面傳遞了原作者的信息,另一方面也不可避免地烙上了譯者的立場和觀點。

3???? 認知識解視角下辜鴻銘《論語》英譯分析

根據王寅的認知識解四要素,以及四種要素的重要性和邏輯關系,可以對辜鴻銘英譯《論語》從突顯、轄域—背景、視角、詳略度四個維度進行分析。

3.1? 辜鴻銘英譯《論語》中的突顯

在蘭蓋克[6]看來,突顯就是人們所擁有的聚焦能力,被聚焦的點被稱為顯景, 與之相對的是背襯,顯景 / 背襯格局構成了突顯。在語言學里,因聚焦點的不同所形成的突顯,表現為因動體 / 界標的不同而出現的語言結構不對稱現象。描述一段關系時,參與者因得到不同程度的關注,個人需要基于某一認知參考點來 確立自己的聚焦點,在大背景下突顯想要表達的部分。因此,突顯“直接反映 了人們在主觀上對某一事體感興趣或最感興趣的部分”[7]。

談及辜鴻銘翻譯《論語》的緣由,筆者查證到以下兩點原因,第一,《辜鴻銘文集(下)》一書中《英譯〈論語〉序》寫道[8]:因為理雅各(James Legge)博士開始從事這項工作的時候,他的文學訓練還很不足,完全缺乏評判能力和文學感知力。他自始至終都表明他只不過是個大漢學家,也就是說,只是一個對中國經書具有“死知識”的博學和權威而已;第二,為了消除當時西方對中國文化的誤解和成見, 以及改變無論是個人還是國際交往對于中國的心態。正是因為不滿意理雅各的《論語》譯本,想改變當時中國在國際上的形象,辜鴻銘才會開始提筆重譯。辜鴻銘在翻譯《論語》時注重如何讓《論語》有效地在西方積極普遍傳播,讓西方人正確地了解飽含中國思想精髓的著作,譯作在行文上更注重和突顯傳達中國傳統思想和文化。為實現這一點,辜鴻銘采用不同翻譯技巧,文本意義上突顯中國傳統思想與文化。

例如:有子曰:“其為人也孝弟,而好犯上者,鮮矣;不好犯上,而好作亂者, 未之有也。”——《學而》

辜譯版本:A disciple of Confucius remarked, “A man who is good son and a good citizen will seldom be found to be a man disposed to quarrel with those in authority over

him; and men who are not disposed to quarrel with those in authority will never be found to disturb the peace and order of the State.”

原文“為人孝弟”“不好犯上”“好作亂者”都處于顯景中,顯景部分與中國文化息息相關。辜鴻銘翻譯時突顯了原文體現中國文化的部分,改變原文的倒裝結構,譯成連珠句,將“men who are not disposed to quarrel with those in authority”譯為前半句的顯景。譯后半句時,這個當前話語空間被刷新,該部分 成為了理解后半句“好作亂,未之有也”的背襯,譯文與原文結構上的不對稱促使了文本意義達到與原文一樣的突顯效果。

理雅各[9] 版本:The philosopher Yew said, “They are few who,being filial and fraternal, are fond of offending against their superiors. There have been none, who, not liking to offend against their superiors, have been fond of stirring up confusion.”

理雅各翻譯的版本[10]較辜譯更為破碎,處理的分句成分較多。他將“鮮矣”“未之有也”放在顯景的位置,將“為人孝弟”“不好犯上”“好作亂者”這幾個具有中國文化特色的詞處理成背襯,沒有實現與原文本對等的突顯效果。

3.2? 轄域—背景與辜鴻銘英譯《論語》

蘭蓋克認為理解文中詞匯的過程涉及轄域—背景因素:詞匯作為外界輸入文本,直接訪問讀者所有的認知域,但只有有限的幾個域可以在給定的情況下被激活,且是不同程度地激活,被高水平激活的就是轄域。通過語言表達,此轄域所對應的概念意義能以文字形式呈現出來。背景在概念意義上優先于轄域的出現,并在某種程度上促進了轄域的出現。從廣義上說,如何用語言呈現高程度激活的轄域,需要說話者調用其認知基礎。

《論語》當中涉及了許多中國傳統文化,如孝道、為政之道、古時的教育理念等內容,這些內容在外國讀者的認知背景中是不足或缺失的,為幫助讀者構建認知域,譯者會采用相應翻譯手法,進而最高程度激活轄域,幫助讀者理解譯本。辜鴻銘對儒家思想頗有研究,對此有其獨到的見解。在《中國人的精神》一書中,辜鴻銘將儒家思想與西方的宗教作對比,從“宗教”的普遍意義上將 儒家學說歸類為一種宗教,從某種程度上和西方的宗教一樣,都是人們的信仰, 但二者本質上存在區別。辜鴻銘是這樣解釋的:他認為西方宗教與儒家學說存在超自然和現實之別。除此以外,西方字面意義上的宗教是要把人變成一個好 人。儒家學說則遠遠不止這些。儒家學說教導人要成為良好的公民。簡言之, 西方人所稱的宗教目的是想讓人通過自身努力而轉變為一個完美而理想的人, 因而,要他成為一個圣徒、一個佛陀或者一個天使;而儒家學說則限定為,把 人變成一個良民——像孝子和良民那樣生活。換句話說,西方意義上的宗教說: “如果你想擁有信仰,你就必須是一個圣徒、一個佛、一個天使。”而儒家則 說:“如果你遵守社會規范,孝敬父母,你就擁有信仰。[11]”在辜鴻銘看來, 孔子的儒家思想在國家層面上樹立了國家觀念,由此可見辜鴻銘對儒家思想的 高度贊揚和深度理解。辜鴻銘對儒家思想的內化和識解結合他本身對兩國語言 文化的儲備,具備了譯者對原語社會文化和背景知識的理解,并且能熟練運用 語言文字將此傳遞給讀者,讓讀者也能提前構建相關認知域。

例如:節用而愛人,使民以時。

譯文:...and love the welfare of the people. He must employ the people at the proper time of the year.

原文“使”意為“使役”,孔子這句話是在提醒執政者使役百姓不要耽誤農時。辜鴻銘的譯文是要在合適的時間使役百姓。“使役百姓”是孔子時代百姓生活 的背景信息,辜鴻銘為了讓讀者更好地獲取這一信息,采用了注釋的方法來描 述當時的情況:In ancient China the people were lightly taxed, but were liable to force labor and conscription in times of war.

《八佾》篇第二章:三家者以《雍》徹。子曰:“‘相維辟公,天子穆穆,奚取于三家之堂?”辜鴻銘在翻譯“以《雍》徹”時處理為“...concluded the service in their chapel by chanting the hymn used only on occasions of Imperial worship”。孔子生活的時代,十分講究禮數,孔子對這些禮數也頗為維護,當時天子有天子之禮,諸侯有諸侯之禮,唯有各守各的禮,宗法制的社會才可以安定。本章講到孟孫氏、叔孫氏、季孫氏三家在祭祖完畢撤去祭品時,樂工唱的是《雍》這篇詩,這違背了當時的禮節,因此孔子十分憤怒。為了將孔子憤怒的緣由表達得更能為外國讀者所接受,辜鴻銘介紹了天子祭祀時樂工才能唱《雍》這一文化背景。《論語》中涉及的背景文化信息還很多,像以上這樣把背景文化補充出來的翻譯措施,對于外國讀者理解是非常有幫助的。

3.3? 視角與辜鴻銘英譯《論語》

蘭蓋克從時空地理角度出發,認為視角是人們觀看事物時的角度,你所看到的部分與你占據的地理位置有關。與中國古詩“橫看成嶺側成峰,遠近高低各不同” 有異曲同工之妙。在認知識解中,蘭蓋克認為視角主要包括視點和焦點。文旭[12] 將其解讀為,視角是認知語言學家強調觀察者在情境中的重要作用的反映:尤其是觀察者的視點以及所注意的焦點成分的選擇。辜鴻銘翻譯《論語》時的視點和焦點都匯集在讀者身上,無論是原文的社會文化還是句子含義,辜鴻銘在翻譯時始終秉持著盡量讓讀者最大程度接受譯本的態度,以期實現譯本在異國的有效傳播。

例如:子貢欲去告朔之餼羊。子曰:“賜也!爾愛其羊,我愛其禮。”

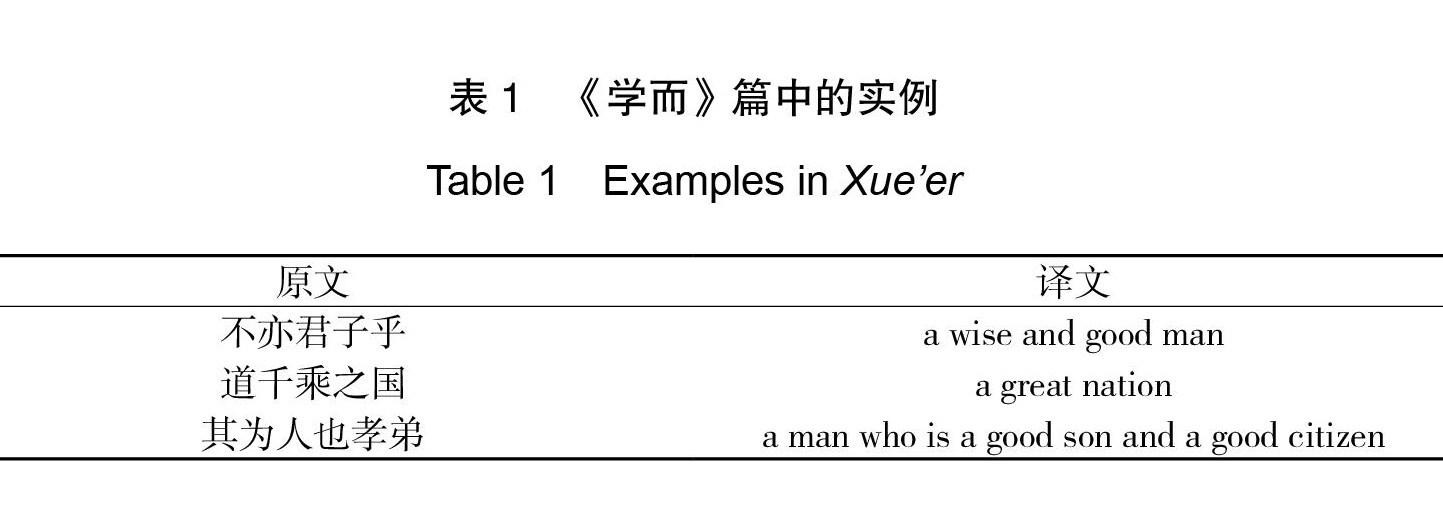

辜鴻銘譯:A disciple wanted to dispense with the sheep offered in sacrifice in the religious ceremony held at the beginning of every month. “What you would save,” said Confucius to him, “is the cost of sheep; what I would save is the principle of the rite.” 此句辜鴻銘對“爾愛其羊,我愛其禮”進行了明細化處理,重組了原文的結構和形式,把兩處“愛”譯為了“would save”,從社會文化視角看,辜鴻銘采用異化的方法將原文“愛”譯為“save”,在此即為“保留”的意思。這比直譯為“you love the sheep, I love the ceremony”更為簡單易懂,能讓外國讀者更清晰、更直觀地理解源語文本的含義,做到了傳播孔子堅持保留傳統文化的思想觀念。在《學而》篇中也能見到類似的譯法,如表1 所示。

其中“君子”是古代中國形容品德高尚的人時常用的詞匯,“千乘”是當時用來衡量一個國家強弱的標準,這些文化背景和內涵通過直譯無法傳達出來。更值得一提的是“孝”“弟”這兩個代表了儒學核心思想的字,在英文中沒有與之對應的表達。若辜鴻銘譯為“尊敬父母”“遵從上級”,就會讓崇尚獨立人格的外國讀者看不起。故辜鴻銘譯為“a man who is a good son and a good citizen”,這樣的譯文既沒有曲解傳統文化,又能為外國讀者所接受。

3.4? 詳略度與辜鴻銘英譯《論語》

詳略度與突顯有一定的聯系,焦點聚焦于某一部分時,可以進行詳細描寫和說明,剩余可忽略的部分只需要簡略描述或抽象描述。詳細說明在蘭蓋克識解理論中也被稱之為“實例化”,簡略描述被稱之為“圖式化”。具體而言,圖式化具有一般特征,是認知的基礎,是語言組織的整體結構,不斷發生在每一經驗領域; 與之相反,實例化是圖示化整體結構下任意部分的具體描述。這兩者之間的區別在于實例化對細節或限定可能的值的范圍更小,對圖式化而言則較大[13]。

從詞匯的角度理解如下:

rodent → rat → large brown rat → large brown rat with halitosis hot → in the 90s → about 95 degrees → exactly 95.2 degrees

兩組詞中每個表達相對于后面的表達都是圖示化;從句子的角度理解如下[14]:

a.??? That player is tall.

b.??? That defensive player is over 6 feet tall.

c.??? That linebacker is about 6 feet 5 inches tall.

d.??? That middle linebacker is precisely 6 feet 5 inches tall.

上面四個句子中任意兩句中的前一句都是后一句的圖示化,后一句在前一句的基礎上更加具體,這使得句子描述的意象更為詳細。因此,語言表達式的詳略度決定句子意象表達的精確度。翻譯過程中,為了讓譯本讀者群體能簡明有效地理解源語文本內容,即使涉及感情色彩或文化背景,譯者都可以根據實際情況采取圖示化或實例化盡可能滿足讀者。

《論語·雍也》中“文質彬彬,然后君子”一句,辜鴻銘英譯為“It is only when the natural qualities and the results of education are properly blended, that we have the truly wise and good man.”,將“文質彬彬”這一抽象概括的四字成語“實例化”

為具有“the natural qualities and the results of education” 品質的“wise and good man”,對句子增加細節和限定范圍,使句子真值條件更為詳細。

又如:君子務本,本立而道生。

譯文:A wise man devotes his attention to what is essential in the foundation of life.

When the foundation is laid, wisdom will come.

句中“務本”意為致力于,專心致志于,辜鴻銘的譯文中將其譯為“the foundation of life”;“道”在中國古代思想里,有多種含義。此處的道,指孔子提倡的仁道,即以仁為核心的整個道德思想體系及其在實際生活的體現,也就是治國做人的基本原則。辜鴻銘將此理解為“生活中的智慧”,雖然和“道” 一樣有些抽象,但“wisdom”是從“道”中提煉出來的相對具體的表達。這樣的簡化處理傳達了原文的核心思想,也有助于讀者理解。

辜鴻銘在翻譯《論語》時,詳略得當,對于人名的處理,總體上采用了圖 示化的方法。《論語》中稱所有的弟子為“子”,只有“曾參”和“有若”稱字, 分別是“曾子”和“有子”,顏回在論語中也多出稱為“子”。由于顏回是孔 子最喜歡的弟子[15],因此辜鴻銘對“顏回”單獨處理,譯為“the favorite Yen Hui”。除此之外,其他有名字或沒名字的弟子,辜鴻銘統一圖示化處理,譯為 “a disciple of Confucius”。此外,對于一些大夫和國君的名字,如孟懿子、孟武伯、哀公、季氏也圖示化處理為“a noble”“the reigning prince”“the head of a powerful family”再加“of…”增加限定成分。由于眾多人名的出現會給外國讀者增加理解負擔,故辜鴻銘對其進行圖示化處理,重點在于原文思想內容的傳播, 遵循了翻譯《論語》的初心。

4???? 結論

《論語》是一本博大精深的典籍,言簡意賅,其深厚的文化內涵給翻譯增加了難度。本文從認知識解理論的四個維度出發,分析了辜鴻銘《論語》英譯本背后的認知依據,結果發現認知識解的四個維度能更好地解釋辜譯《論語》和原文存在的異同。辜鴻銘以改變中國國際形象,更好地傳播中國文化為初心,從讀者視角出發,構建譯本時詳略得當,注重突顯原文思想文化,適當調動原文背景,構建與原文相關的轄域,為儒家傳統文化早期在西方傳播做出了重要貢獻。

參考文獻

[1]張曉雪.《論語》英譯研究熱點、領域構成及展望:基于 CNKI 學術期刊 2001 至 2017 年文獻的共詞可視化分析[J].上海翻譯,2017(5):69-74.

[2]邢穎慧.認知識解理論視角下《論語》文化意象的英譯探析[J].瘋狂 英語(理論版),2016(4):224-225.

[3]王寅.什么是認知語言學[M].上海:上海外語教育出版社,2011.

[4]王寅.認知翻譯研究[J].中國翻譯,2012(4):17-23.

[5]王寅.認知語言學的“體驗性概念化”對翻譯中主客觀性的解釋力:基于古詩《楓橋夜泊》40 篇英語譯文的研究[J].外語教學與研究,2008(3): 211-217.

[6]Langacker R W.Cognitive Grammar:A Basic Introduction[M].New York:Oxford University Press,2008.

[7]楊藝,朱安博.認知突顯理論視角下的朱譯莎劇 AABB 重疊式研究[J]. 外語教學,2020(1):99-103.

[8]辜鴻銘.中國人的精神[M].南京:譯林出版社,2012.

[9]理雅各.《論語》中國儒家經典[M].遼寧:遼寧人民出版社,2016.

[10]黃興濤.辜鴻銘文集(下)[C]// 辜鴻銘.The Discourse and Saying of Confuciu[M].海南:海南出版社,1996:345.

[11]王晉華,黃永華.中國人的精神[C]// 辜鴻銘.The Spirit of the Chinese People[M].山東:青島出版社,2020:47-48.

[12]文旭.語義、認知與識解[J].外語學刊,2007(6):35-39.

[13]丁國旗.認知語法視角下的意象分析與翻譯[M].杭州:浙江大學出版社,2011.

[14]Baker M.Corpus Linguistics and Translation Studies:Implications and Applications[A].In Baker M,Francis G & Tognini-Bonelli E(eds.).Text and Technology:In Honor of John Sinclair[C]//Amsterdam:John Benjamins,1993:233-250.

[15]辜鴻銘.辜鴻銘講論語 [M].北京:金城出版社,2014.

The Cognitive Construal of Ku Hung-mings Translation in The Discourses and Sayings of Confucius

Zhang Minyu????? Ran Shiyang

Chongqing University of Posts and Telecommunications, Chongqing

Abstract: Cognitive construal is one of the core concepts of cognitive grammar. It can explain why people have different expression forms when they treat the same event, which provides a theoretical basis for the interpretation and analysis of the phenomenon of the gap between the translation text and the original text. With the guidance of the cognitive construal theory, this paper analyzes The Discourses and sayings of Confucius translated by Ku Hung-ming from the four dimensions of specificity, scope and background, salience or prominence, and perspective, discusses the reasons of the forming of Kus version, and discovers the influence of this kind of construal on Kus translation process and the formation of The Discourses and sayings of Confucius.

Key words: Cognitive construal; The Discourses and sayings of Confucius; Ku Hung-ming