“5G”課堂,讓學習真正發生

韓先麗

摘要:課堂教學方式直接影響學生對知識的接受程度.在“融學課堂”理念的引導下,倡導課堂努力實現“五個給”,即“5G”課堂,讓學生能夠在課堂上情境同創、問題共探、全面參與,實現交流能力、實踐能力、思維方式、創新能力的全面提升,讓學習真正發生.

關鍵詞:“5G”課堂;融學;弧長;扇形面積

立德樹人是教育的根本任務,推進育人模式轉型,讓教書育人成為教育的主旋律,已成為目前教育改革的關鍵.德智體美勞“五育”并舉是新時代基礎教育對育人方式轉型提出的重大命題.為了改良現有的教育體系,淮安市大力推進“融學課堂”教學研究.“5G”課堂是“融學課堂”的基本樣態,即給學生提一些問題,給學生做一項任務,給學生留一段時間,給學生一次交流的機會,給學生當一回老師.“5G”課堂更加突出以生為本.教法上,尊重學習規律和學生身心特點,注重激發和保護學生的好奇心.學法上,注重“5G”的指向,突出“學”為中心,重視學生自主探究、合作交流、全面參與.

下面筆者以一節“融學課堂”研討課“弧長及扇形的面積”部分教學片段為例,與同行交流“5G”課堂的實踐應用及思考.

1 教學片段

教學片段1: 五育融合,體悟融合之美.

教師手執折扇講述:扇子,作為中華民族文化的代表產物,在中國已經有四五千年的歷史.下面請欣賞一段視頻.

師生活動:教師播放中國的扇子文化,學生在輕音樂中感受到,中國扇子是一種內蘊甚豐的文化器物,它傳遞著藝術價值與文化內涵.

問題1 為了慶祝教師節,某中學要舉行教師才藝表演,其開場舞是扇子舞.小麗同學想自己親手制作一把精美布面折扇送給她喜愛的舞蹈老師,如圖1.那么制作一把扇子需要使用多少布料呢?(不考慮制作過程中的布料損失.)

教師:老師相信,學習了本節課,同學們一定可以幫小麗解決這個問題.下面讓我們一起走進“2.7 弧長與扇形的面積”這節課.

設計意圖:由中國扇子文化引入,結合情境問題,讓學生體悟中國扇子文化的發展歷程,給學生一種視覺和聽覺美的享受的同時,很自然地引入課題.

教學片段2:教師提出問題,培養學生質疑精神.

問題2 觀察一下,這個扇形的外圍其實就是我們學過的什么圖形?

追問1:還記得圓的周長和面積公式嗎?

追問2:如果老師把扇子合起來一部分,這個外圍就是我們熟悉的什么圖形?

追問3:你可以給扇形下個定義嗎?

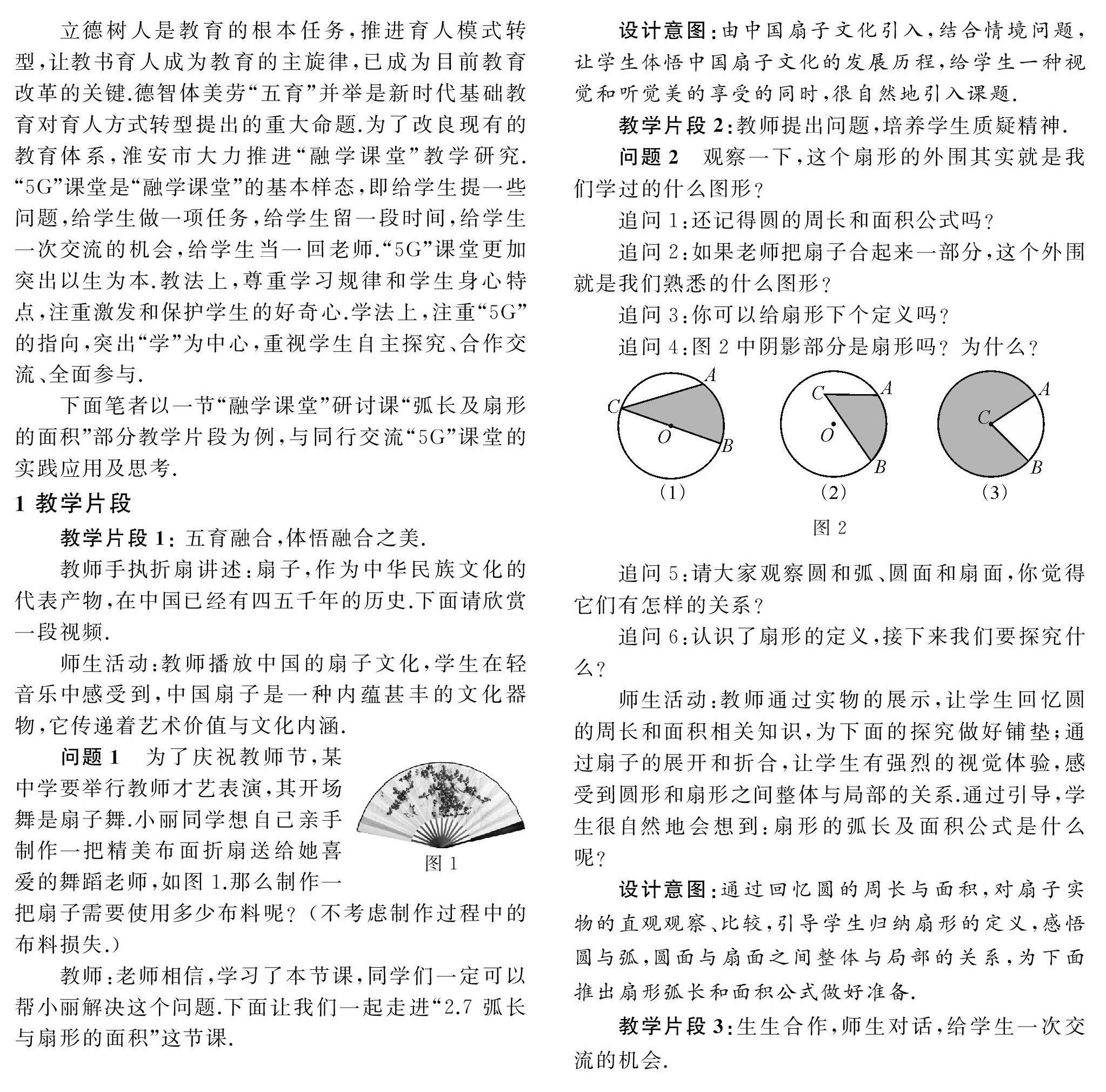

追問4:圖2中陰影部分是扇形嗎?為什么?

追問5:請大家觀察圓和弧、圓面和扇面,你覺得它們有怎樣的關系?

追問6:認識了扇形的定義,接下來我們要探究什么?

師生活動:教師通過實物的展示,讓學生回憶圓的周長和面積相關知識,為下面的探究做好鋪墊;通過扇子的展開和折合,讓學生有強烈的視覺體驗,感受到圓形和扇形之間整體與局部的關系.通過引導,學生很自然地會想到:扇形的弧長及面積公式是什么呢?

設計意圖:通過回憶圓的周長與面積,對扇子實物的直觀觀察、比較,引導學生歸納扇形的定義,感悟圓與弧,圓面與扇面之間整體與局部的關系,為下面推出扇形弧長和面積公式做好準備.

教學片段3:生生合作,師生對話,給學生一次交流的機會.

問題3 觀察老師手中的這把扇子,當它緩緩打開時,哪些量沒變?哪些量在變化?

追問1:當扇形半徑一定時,扇形的弧長、面積隨著哪個量的變化而變化?

追問2:老師將這兩把扇子疊起來,圓心角相同,同學們再觀察這兩個扇形的弧長相同嗎?扇形的面積相同嗎?

追問3:弧長及扇形的面積到底與扇形的半徑、圓心角有怎樣的關系呢?

追問4:如果這把扇子的半徑記為R,圓心角的度數記為n,我把它打開一半,此時是平角,它的弧長是多少呢?

追問5:如果角度變為60°呢?

追問6:角度是n°呢?

師生活動:教師手中拿著兩把大小不同的折扇,進行師生互動,層層遞進,由特殊到一般,引導學生感受扇形的弧長與圓的弧長之間的關系,水到渠成地推出扇形弧長公式.

設計意圖:通過教師定半徑、變角度,定角度、變半徑,讓學生逐步感受到弧長與扇形的半徑和圓心角有關;再在特殊到一般的數學思想指導下,得到弧和圓周的局部和整體的量化關系,明確“弧所對的圓心角與周角的比,就是這段弧長與整個圓周長的比”,以揭示弧長的本質.本環節師生交流合作、互相啟發,學生積極思考、學深悟透,勇于表達、展現自我,在多元對話中獲得成長.

教學片段4: 讓學生當一回老師,體驗角色互換.

問題4 能否類比剛剛的探究過程,推出扇形面積公式呢?下面先自主探究,再同桌討論交流,最后請同學們來做小老師.

追問1:太棒了!同學們用類比的方法探求了扇形的面積公式.現在來觀察弧長公式,弧長公式中有哪幾個變量?知道其中的幾個可以求出剩下的量?

追問2:知道三個變量中的任意兩個量,可以求出其余一個量,叫知二求一.那扇形的面積公式呢?

師生活動:教師讓學生類比弧長公式的探求過程,請學生做小老師講解扇形面積公式的推導過程.小老師手執折扇一邊演示一邊提問,邏輯清晰,自信滿滿.教師再引導學生觀察兩個公式中的變量,體會公式中三個變量知二求一的關系,為下面的應用做好準備.

設計意圖:由特殊到一般,逐步推導,讓學生再次感悟扇形面積與圓面積之間局部與整體的關系.通過前面實踐和思維經驗的積累,學生很快可以融入教師角色,引導同學們探索出新知識.教師給學生提供一次當小老師的機會,使學生在角色互換中收獲成功體驗,在思考創造中促進新知的有效構建,同時在交流分享中實現深度學習.

教學片段5:給學生留一段時間,生生交流,讓思維發生碰撞.

問題5 為了探究問題4的追問2的更簡單的解法,大家心中有沒有什么疑問?

學生提問:能否用弧長l與半徑R直接表示出扇形的面積呢?

教師:問題非常好!下面同學們先自主觀察弧長和扇形面積公式,再小組合作交流完成扇形面積的另一個公式的推導.

追問1:大家探索出了弧長和扇形面積的聯系,得到了扇形面積的另一個計算公式.現在再來看問題4的追問2這道題,你是否有更簡單的方法了?

師生活動:為了探究問題4的追問2的簡便解法,學生很自然地想到能否直接由弧長和半徑求出扇形面積.教師順勢提出自主思考與合作探究的要求.學生先觀察,再交流,最后請代表作為小老師進行講解.

設計意圖:本環節教師引導學生在學習中發現問題、提出問題,并主動解決問題.此探索活動,讓學生經歷綜合運用弧長與扇形面積這兩個公式解決問題,同時對解決問題的過程進行反思,并對這兩個公式進行再觀察和“思考”,從新的視角使問題得到“再解決”.本環節以具體問題為載體,激發學生的學習動力,同時使學生的思維得到發展和優化.

教學片段6: 給學生做一項任務,促進思維走向深處.

問題6 本節課我們是如何探究弧長及扇形面積公式的?

問題7 對于這三個公式你有哪些認識?有哪些疑惑?請與同學分享!

師生活動:師生一起回顧“融學課堂”理念引領下“5G”課堂教學的探究過程,教師引導學生從知識、方法、思想、經驗等方面進行總結,并布置繪制思維導圖的課后任務.

設計意圖:以問題結尾,讓學生感受到本節課雖然結束了,但探索并未結束,思考并未停止.培養學生提出問題、解決問題能力的同時,可以讓學生將幾個公式融會貫通.

2 教學思考

2.1 感官協同,促進新知探究

由課前賞心悅目的視頻伴隨著美妙的輕音樂引入,學生在數學課堂上感受到視覺、聽覺的享受,整節課開啟了輕松愉悅的旅程.

在探究弧長公式環節,教師通過變換兩把折扇,引導學生仔細觀察,規范表達,先生生合作交流,一步步引導學生推導出弧長公式,讓學生獲得成功的體驗,有信心繼續深入探究.接著,教師讓學生當小老師,自己動手操作,從觸覺的角度去感受,從視覺的角度去觀察,動腦動手,身心融合.教師引導學生在角色互換中收獲成功體驗,在思考創造中促進新知的有效構建,同時在交流分享中實現深度學習,促進高階思維的發展.

2.2 學、教融合,實現深度交流

教育教學實踐過程中,最重要的莫過于教師教學方式與學生學習方式的轉變,只有正確理解并處理好教與學的關系,教師才能更好地教學.只有達到教與學的深度融合,數學新課程的改革才能從真正意義上實現.本節課,教師和學生完全處于平等的地位進行對話.新知引入環節,教師拿出折扇,引導學生觀察,交流概括出扇形的定義、扇形和圓的局部與整體的聯系,師生進行平等對話;新知探索環節,學生當小老師,一邊演示扇子的變化,一邊引導其他學生進行觀察、類比、探索扇形面積公式,生生進行平等對話;小結環節,師生共同從知識、方法、思想、經驗等方面對本節課進行小結,實現師生深度交流.

2.3 “5G”并舉,增值課堂效益

(1)給學生提一些問題.教師引導學生在學習新知中,由變式自然發問,釋放心中疑惑;培養學生發現問題、提出問題,并主動分析、解決問題的能力.

(2)給學生一項任務.教師在探索和應用環節都設置了小組合作任務,讓學生在任務驅動下先自主思考,再合作交流.小結環節,教師布置了課外繪制思維導圖的任務,培養學生的創新能力和實踐能力.

(3)給學生留一段時間.不管是自主回答、小組合作還是課堂小結,教師要給學生充分思考、交流的時間,要學會“等待”.教師要全方位地調動學生的積極性,激勵學生主動進行探究、領悟和應用,讓學生在自主梳理和靜思悟學中突破自我,實現提升.

(4)給學生一次交流的機會.教師要營造平等和諧、互相尊重的環境氛圍,讓學生敢想、敢說、敢辯;教師要引導學生不僅要善于表達自己的觀點,還要學會傾聽別人的觀點.這樣,學生才能在多元對話中獲得成長,塑造虛心好學的優良品質.

(5)給學生當一回老師.學生當小老師,可以促進學生主動思考、主動表達.學生在角色互換中可以收獲成功的體驗,在思考創造中可以促進新知的有效構建,在主動交流分享中實現思維的提升.

3 結語

“5G”課堂民主和諧,充分尊重學生的主體地位;學生放松投入,積極主動地參與課堂活動.學生在知識技能、學科素養等方面提升明顯,尤其在參與意識、思維方式、表達能力以及自信心、愉悅感等方面收獲頗豐.課堂改革以來,課堂效益不斷增值,讓學習真正發生,高效發生.這樣的課堂教學,才能將“數學育人”的功能落到實處,從而立德樹人的教育根本任務才能得以實現.