建造過程中建筑的文化性賦能

姚泰宇 陳斌卿 黃夢瑤

在家鄉重慶,坐落于四川美術學院的羅中立美術館是筆者最早接觸的美術館。其抽象的造型和豐富多彩的外立面設計給人留下深刻的印象。其外立面的碎瓷磚拼貼是由羅中立先生,以及四川美術學院的幾位老師和三十多位學生共同完成的,整個美術館蘊含著四川美術學院濃厚的文化氣息和歷史厚重感。該校師生的共同參與,使美術館得以徹底地融入學校的文脈之中。筆者有感而發,在建筑的建造過程中,文化性的精神內涵是能夠被賦予其中的。

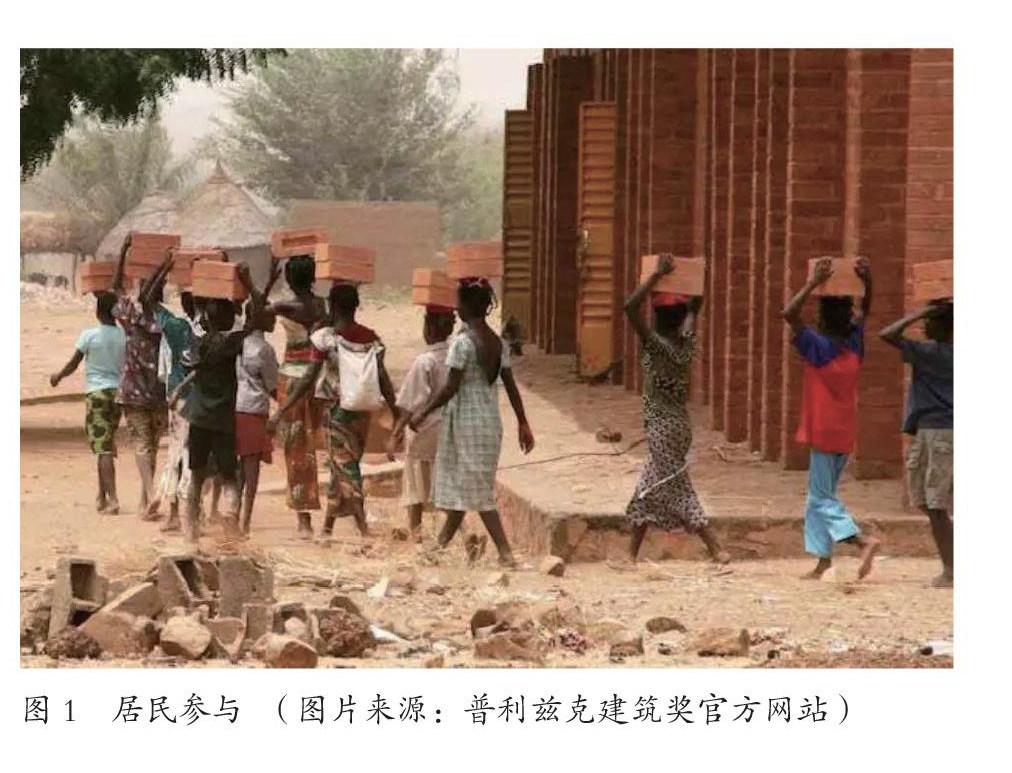

建筑的文化性也是普利茲克獎得主弗朗西斯·凱雷(Francis Kéré)的關注點。縱觀近幾年的普利茲克獎,其關注點不再是技術至上,更多的是在為“人”考慮,做出讓普通人能夠舒適使用的建筑。凱雷認為:“建筑不是關于對象,而是關于目標;它不是一個產品,而是一個過程。”在中央美術學院建筑學院舉辦的“New Tool——師從弗朗西斯·凱雷”講座中,筆者更加直觀、清晰地感受到凱雷及項目當地居民的熱情與誠摯。該項目在搭建過程中,鄰里間互相幫助,社區間相互支持。工作者獻身其中,熟稔地運用本地建筑材料,如泥、草等。居民也在自己所專長的領域盡最大努力貢獻力量。這樣的過程拉近了鄰里之間、人與人之間的情感距離,居民也因為本地的社會文化融入了新建筑而感到驕傲自豪。紀錄片展示了人們黝黑的臉龐、質樸溫情的笑容,他們的群策群力是建筑建造過程中一道發光的風景——這或許是弗朗西斯·凱雷的作品能從眾多優秀建筑師作品中殺出重圍、載入史冊的根本原因。因此,在鄉土文化的構建過程中,人民的歸屬感和凝聚力具有不可輕視的潛力與魅力。在凱雷的構建下,甘多這樣一個極為貧瘠的非洲地區,成為當下建筑界的焦點,其建筑中融入了設計師與本地人民的熱忱,建筑精神流淌進本地的文脈中(見圖1)。

中央美術學院具有深厚的學術積淀,在此背景下,各個學院所具備的文化知識積累又不盡相同。例如,2022年設計學院舉辦了以“生態危機設計”為主題的系列講座,邀請杰奎因教授進行了精彩的講解,具體講述了生態遠見計劃“Aerocene:為空氣,為氣候”,提出了關于建筑行為藝術與社會性的暢想。

杰奎因教授著重介紹了一個裝置——“Museo Aero Solae”,這是一個太陽能氣球(見圖2),由社區團體的眾多參與者合作制成。人們將塑料袋進行重新利用,集體制作出一個能在大氣中不斷移動的太陽能航塑料裝置。杰奎因教授呈現了該組裝置的制作過程——來自社區的居民(有成年人,也有孩童)收集了大量廢舊塑料,分工合作,完成組建,并且用太陽能來實現驅動。其搭建過程凸顯居民的共同參與,其過程具有行為藝術性和生態環保的教育意義。這項成功的公共裝置藝術項目,或許能為建筑設計帶來靈感。正如凱雷與社區民眾群策群力構筑本土文化建筑一樣,在該裝置的建造過程中,廣泛的社會公眾參與也能夠體現出社區獨特的文化。

“跨媒體藝術導讀”這門選修課介紹了藝術家博伊斯(Beuys)先生提出的“社會雕塑”概念。博伊斯認為:“人人都能當藝術家。”這并非是說每個人都有畫畫、做雕塑的能力,而是每個人都能以藝術的思維、方式去“塑造”社會。由此,社會雕塑一詞可以解讀為人們在力所能及的范圍內,從微觀的層面、自下而上的途徑去思考和解讀社會問題。

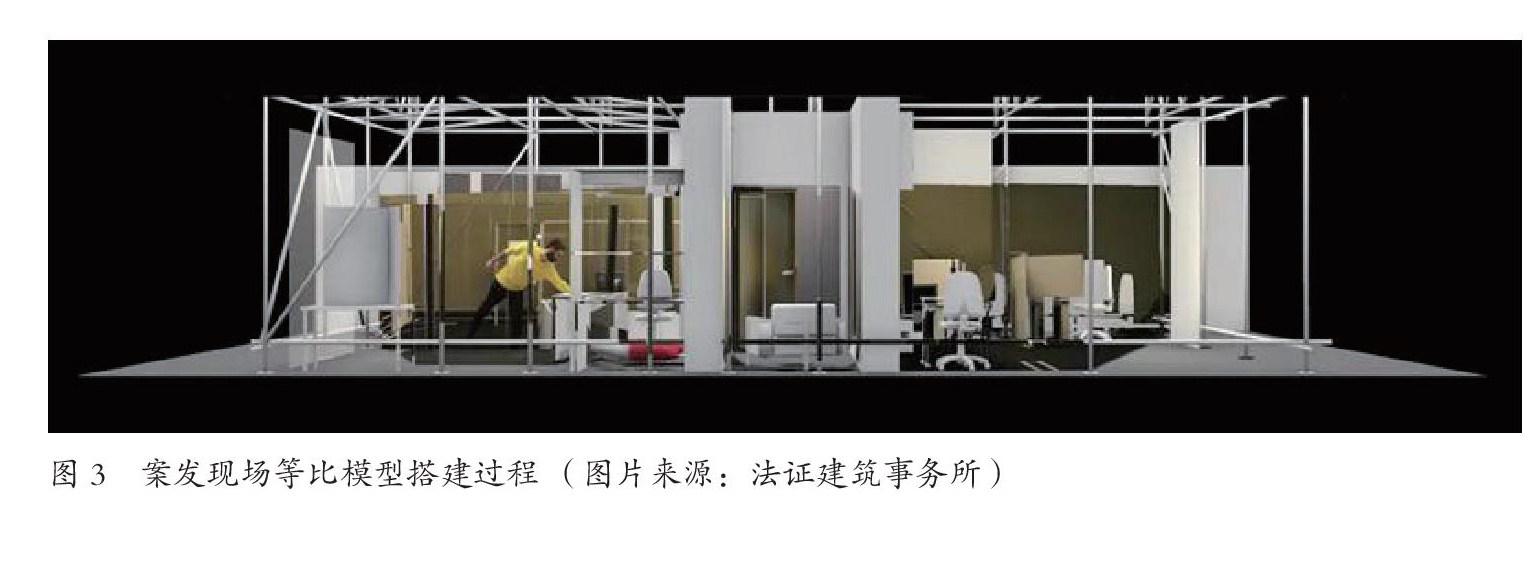

法證建筑事務所(Forensic Architecture)的“情景模擬”可以作為社會雕塑理念的一種印證。“每一個微小的證據都是一次建構。”這句話出自該事務所的創始人伊堯·魏茲曼(EyalWeizman)。法證建筑團隊為案件場地制作等比例還原的構造模型,通過氣味學、聲學、力學等多方面專家的參與,為案發現場、災難現場等帶來全方位的空間模擬還原,旨在進行社會學、刑偵學的推斷,可用于緊迫的社會事務上。“跨媒體藝術導讀”課程列舉了法證建筑團隊布置的展覽作品所揭示的一場案件:

在一場發生于卡塞爾的咖啡廳槍擊案件中,一名位于案發現場的警察不但沒有制止暴徒的傷害行為,反而宣稱自己沒有聽聞任何異常情況。伊堯·魏茲曼及其團隊通過多渠道收集到官方檔案和相關資料之后,以構建咖啡廳的數碼模型開始,逐步還原出案發時的具體場景。他們根據互聯網記錄梳理出時間線,根據行兇的 CZ.83手槍的型號特征,與聲學機構合作模擬消音手槍開膛后其響聲在室內空間的傳播情況,與流體動力學專家合作模擬槍支開火所引起的氣流彌散情況,并進一步依據該警察本人的身高體重模擬他在咖啡廳中的出入動態,以確認在他的視線范圍內能否看到在前臺中槍倒地的受害者(見圖3、圖4)。經過精密的模擬分析,得出結論:該名警察理應聽到了槍響、并在離開時看到了中槍倒地的死者,且極有可能還聞到殘余的火藥氣味。因此,這名警察的證詞不可信。魏茲曼及其團隊在建筑空間的還原過程中,尋求不同領域專家的合作,其制作的空間模型還原出案發真相,為社會的公平與正義貢獻了力量,其過程體現了社會雕塑理念的社會意義。2018年,該團隊被提名代表著當代杰出藝術的特納獎(Turner Prize)。

中央美術學院的教學體系,能促發建筑學院學生在構建過程中對藝術性與文化性的思考。學院提出“培養具有藝術家氣質的建筑師”的主旨,展現出開放、包容、多元的藝術文化氛圍。