院線制改革以來中國電影票價的變遷研究

吳曼芳 郭姝南

【摘要】2022年是院線制改革的第二十年。本文以院線制改革后的中國電影票價為研究對象,分析二十年來電影票價的水平及票價制定模式的變遷,找到現階段電影票價存在的問題并提出發展建議。

【關鍵詞】院線制改革 電影票價 平均票價 票價制定

2002年以來,中國電影放映終端經歷了院線制改革、放映技術數字化升級、縣級城市數字影院建設深入、互聯網資本進入等變革,電影銀幕數、票房收入和觀影人次都有了大幅度提高。電影銀幕數由不足1000塊增長到超過8萬塊,票房收入由不足10億元增長到了超過600億元,年觀影人次超過17億人次。電影票價出現了成倍的增長,全國院線電影平均票價由十幾元增長到近四十元。本文以院線制改革二十年為研究維度,分析院線制改革以來電影票價水平和制定模式的變遷、存在的問題,以期找到發展的對策。

一、電影票價水平的變遷

(一)價格增幅放緩,波動逐漸平穩

新中國成立后中國電影票價的制定沿襲了蘇聯的低票價政策,低廉的票價吸引了大量的觀眾,促進了中國電影事業的發展。隨著電影業不斷改革,電影票價逐步上升。院線制改革以來的平均票價變化情況如下圖1中所示,從圖中曲線變化可以看出平均票價在2002—2010年期間增長幅度較大, 2010年后增幅放緩,波動趨向平穩。

2002年至2010年全國城市院線電影平均票價呈現出較大幅度的上漲, 2010年平均票價為34. 69元,是2002年16. 2元的2倍多,平均票價的年增長率大多超過10%。這一階段全國院線電影票房收入實現了過百億的巨大突破,由2002年的9. 5億元增長到2010年的102億元,漲幅超過10倍,但該階段觀影人次的增長幅度遠低于票房的增長率,僅由0. 4億人次提升到了2. 37億人次,增長率不足6倍,總票房的增長有很大一部分原因是由于票價上漲帶來的。

2010年到2020年的全國院線電影平均票價的變動較為平穩,總體維持在35元左右上下浮動,增長率的波動幅度在5%以內。縣級城市數字影院不斷普及,金融資本的滲透以及互聯網經營模式的加入,為影院終端的發展帶來了新的競爭力,電影放映終端的市場化程度趨向成熟。2013年團購票的興起到在線選座購票的全面普及,電影的購票方式發生了較大改變,互聯網技術不斷升級使觀眾購票渠道更加便捷多元,購票方式由線下轉為線上。互聯網資本進入電影市場的放映終端時,為了搶占市場份額曾自掏腰包推出大幅度的票價促銷活動,市場中出現了9. 9元、19. 9元的超低價“票補”票。互聯網巨頭“燒錢”搶占市場的行為一定程度上給電影觀眾帶來了價格優惠,在觀眾端票補像一劑興奮劑吸引了大量觀眾進入影院,短期內促進了電影票房增長。由于最低結算價的規定,補貼方承擔票補票的優惠部分的差價金額,因此在影院端并未對平均票價的波動產生影響。

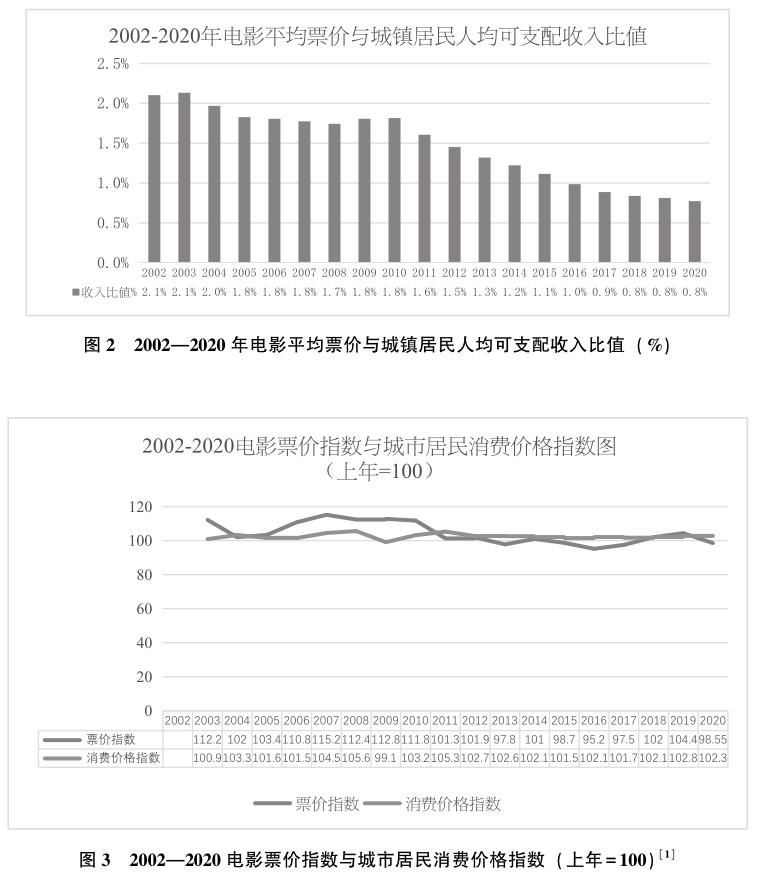

(二)票價占人均可支配收入比值降低

居民可支配收入是居民可用于最終消費支出和儲蓄的總和,即居民可用于自由支配的收入,通常被認為是消費開支最重要的決定因素,被用來衡量國家居民生活水平的變化情況。隨著我國觀眾精神文化需求不斷提高,觀影習慣逐漸養成,對于電影的消費需求越發凸顯,對電影消費的支出漸漸增加。各國電影票價制定中不成文的規定電影票價不高于普通民眾平均收入的1%,電影票價占人均可支配收入的占比情況也已成為衡量電影票價水平的重要標準。為了進一步了解平均票價水平情況,梳理了2002—2020年電影平均票價與城鎮居民可支配收入相關數據。結合樣本數據,計算繪制出平均票價與城鎮居民人均可支配收入比值柱狀圖,見下圖2。從柱狀圖中可以看出,收入比值分為兩個階段,收入比值在2002年至2010年間高于2011年至2020年間。在2002年至2010年間收入比值的平均值為1. 88%,而2011年至2020年間收入比值的平均值為1%。從變化趨勢來看,收入比值呈現出下降趨勢,占比由2002年的2. 1%下降到2020年的0. 8%。自2010年電影平均票價的波動開始較為穩定后,隨著城鎮居民收入逐漸增加,平均票價占可支配收入的比值逐漸降低,觀眾購買一張電影票的平均成本在逐漸降低。

(三)票價指數趨向低于居民消費價格指數

居民消費價格指數又稱之為消費者物價指數,它可以反映出國家市場經濟價格的變動情況、貨幣購買力以及通貨膨脹情況。通過下圖3電影票價指數與城市居民的消費價格指數折線圖可以看出,兩組數據以2010年為分界呈現出差異, 2010年以前票價指數高于居民消費價格指數, 2010年后反之。具體計算可以看出, 2002年至2010年間票價指數的平均值為110. 1,消費價格指數的平均值為102. 5,除2004年外各年票價指數均高于消費價格指數。2011年至2020年間票價指數平均值為99. 84,消費價格指數的平均值為102. 5,除2019年外各年每年的票價指數均低于居民消費價格指數。2010年以前電影票價的增長幅度較大,票價指數高于居民消費價格指數,票價水平的漲幅高于物價水平的漲幅。隨著中國電影產業終端的影院市場的不斷發展,在我國居民消費價格指數的穩步增長,通貨膨脹逐年加大的大背景下,票價水平的漲幅低于物價水平的漲幅。

二、電影票價制定模式的變遷

2002年產業終端的院線制改革施行,電影票價的制定模式也隨之發生改變。在價格學中認為電影票價的制定模式是“在經濟運行中各類經濟主體對價格形成的參與權的配置結構,以及由此決定的價格形成方式、價格形式和價格體系”[2]。現階段中國電影票價的制定模式可以概括為:首先,院線與制片方及發行方按照政府監管部門下發的相關管理文件要求簽訂發行放映合同并制定該影片的最低限價。其次,院線/影院在最低限價的基礎上根據影院實際運營情況上調價格制定影院掛牌價。第三,院線/影院、在線售票平臺在影院掛牌價的基礎上進行價格優惠折扣和相關服務費加成最終決定電影票的實際銷售價格。

(一)電影票價制定的價格主體增加

電影票價制定的價格主體是參與票價制定的利益相關者,這些參與者在電影票價制定的過程中各自擁有自己的價值和利益導向。院線制改革前,電影的制作、發行、放映三方在收益上相互獨立,僅放映端的影院通過票房收入獲取收益,票價制定的主體主要由政府等行業監管部門、影院以及電影觀眾組成。院線制改革后,票房分賬的運作機制落地,在分賬機制的作用下有效平衡了制作、發行、放映三方利益,并實現了三方電影票房收益的捆綁。電影票價制定的主體在原本基礎上增加了制片方和發行方以及隨著互聯網興起的在線售票平臺,院線與影院仍然是最終價格制定的主導者。

影院與院線之間存在“簽約加盟”和“資產聯結”兩種形式。簽約加盟型影院與院線公司之間主要是供片關系,資產聯結型影院與院線公司之間不僅僅存在供片關系,同時院線也是影院的投資者,兩方關系更為緊密,影院的運營、排片、定價等方面都受院線公司統一管理。

(二)電影票價最低限價的出現

院線制改革后分賬機制的引入實現了電影行業中制作、發行、放映三方協同,雖然三方的收入都與作為電影成本回收的主要渠道之一的電影票房收入掛鉤,但是三方收入背后的邏輯并不相同。產業前端的制作方主要的成本回收渠道為票房收入,因此影片票房收入的高低決定著制作方的成敗;而產業的放映終端的影院方成本回收的主要渠道雖然也為票房收入,但影院作為獨立的經營個體,面對行業中的競爭壓力常常采取薄利多銷的低價票來吸引更多的觀眾前來觀影,這會對于產業的其他環節產生不利影響。2015年7月8日中國電影發行放映協會、中國電影制片人協會根據《電影管理條例》以及國家新聞出版廣電總局相關文件精神聯合下發了《電影票務營銷銷售規范》(后文簡稱《規范》)。《規范》中提出“相關方與電商等電影票代銷機構須遵循發行放映合同的有關條款,簽訂電影票代銷(結算)合同。電商等電影票代銷機構可積極開展促銷活動。電影零售票價、活動票價標注及結算均不能低于發行放映合同中的協議票價。影片促銷活動中折扣部分由促銷方按協議票價補齊,超過協議票價的按實際票價結算,服務費除外。”《規范》的出臺從政策層面上以協議票價的形式對電影的票價進行了最低限制,最低限價成為電影票價制定的基準線。最低限價由版權方、投資方、制片方和發行方根據不同的放映格式,按照不同城市劃定,以此來保證自身的分賬收益。

以2021年春節檔上映影片《你好,李煥英》的數字版影片發行通知為例:

A類:一線城市4個(北京、上海、廣州、深圳)。

B類:除A類外,其他城市。

數字2D: A類35元; B類30元。

中國巨幕、CINITY、杜比視界2D: A類40元; B類35元。

一般情況下,國產影片數字2D版本最低限價為A類城市35元, B類城市30元;數字3D版本A類城市40元, B類城市35元; IMAX版本A類城市45元, B類城市40元。協議結算價格也會根據影片上映的周期進行調整,一般在影片延長上映時間的密鑰期時會對協議結算價進行降低,延長期的結算價格通常在10元—20元之間。

(三)院線類型的分化與價格差距

1993年電影行業改革后改變了“統購包銷”的發行模式,但中國電影業仍然處于區域壟斷的發行機制下,省內電影公司依舊處于“吃大鍋飯”經營狀態下。在院線制改革的推動下,打破了區域壟斷的模式,多條跨省院線陸續建立。2005年院線重組并購開始大面積洗牌,同年3月第一家民營全資電影院線企業掛牌運作,院線公司的競爭越發激烈。經過近二十年的發展,院線梯隊形成,院線的類型也逐漸分化出不同定位,不同定位的院線與影院電影票價的差距逐漸形成。

高端定位院線旗下的影院大都處于城市核心區域的商業中心,目標受眾為商業中心的消費者以及專門前來觀影的電影觀眾,在設施上大多配備IMAX、中國巨幕、杜比影廳等較為先進的放映設備。院線定位高端,主要為觀眾提供舒適的觀影環境、良好的觀影服務、完美的視聽享受,其票價制定也相對較高。中端定位的院線旗下影院主要位于城市居民聚集社區中或者位于次核心區域的商業中心,主要服務于周邊觀眾的日常觀影需求,影院影廳大小、視聽效果與高端院線有一定差距,票價制定相對較低。

三、電影票價存在的問題

(一)票價制定體系不成熟,價格預警及反饋機制存在缺陷

中國電影票價的制定經過了從新中國成立前的自由定價到新中國成立初期的統一定價再到市場化改革以后的自由定價的不同發展階段,每個階段的票價制定都各有特點,票價水平跌宕起伏。無論是建國前的昂貴票價,還是曾經轟動一時的“5元票”“9. 9元票補票”,都反映了產業發展過程中電影票價制定的不成熟性。

近年來隨著互聯網的普及與應用,院線與影院的數字化、信息化技術革新也逐步完善。在中國電影產業整體獲得極大收益的同時也必須看到,新興事物的介入也帶來了相應的問題。在資本力量雄厚的第三方互聯網電子票務平臺最初介入電影市場時,在搶占市場份額的動因下,采取了高額票價補貼的方式吸引觀眾,沖擊中國電影產業終端影院的票價制定系統。相比于電子票務平臺上的9. 9元超低價,影院的零售票價毫無優勢,會員體系也形同虛設。電子票務平臺最初興起時,低廉的價格為影院吸引了大量觀眾,影院上座率明顯提升,但后期掌握觀眾端口的電子票務平臺在結算價格和影院排片方面對影院也形成了沖擊。面對這一沖擊影院與院線作為中國電影產業的終端沒能夠及時有效地對長期利益的損害進行評估,未能推動自下而上的價格預警和反饋機制,導致電影票價在市場端的巨大波動,反映出缺乏系統化、合理化、規范化的價格制定體系。

(二)票價浮動不均衡,價格的能動作用不能有效發揮

雖然近幾年年平均票價的變化較為平緩,但熱門檔期的票價出現較大幅度的增長。2022年春節檔大年初一的平均票價較2017年出現了大幅增長,從37. 8元增長至58. 7元,增長了20. 9元,漲幅超過50%。一線城市的漲幅最大,從2017年的44. 7元增長到65. 5元,其中北京市春節檔期的平均票價高達75. 30元,約是全國平均票價的兩倍。電影票價的飛漲也直接影響了電影觀眾的觀影熱情,飛漲的票價提高了電影的價格門檻,使看電影再度成了觀眾眼中昂貴的文化娛樂消費行為,高昂的價格迫使許多觀眾放棄了觀影。2022年春節檔觀眾對票價水平的問卷調查顯示:約63%的觀眾認為電影價格偏高, 36. 9%的觀眾在春節檔期間并未關注價格, 33. 6%的觀眾注意到價格較高但仍然購票觀影, 20. 9%的觀眾因為過高的價格放棄了觀影。在某一時段內影院票價的增長幅度過高,不僅忽視了電影觀眾的消費水平,也違背了電影要為廣大人民服務的初衷,導致了部分觀眾由于價格過高放棄看電影遠離了影院,最終也不利于電影產業的發展。

另一方面,票價的浮動也因為價格促銷過度產生了負面影響。過度的價格促銷也會產生消極影響,“四川風暴”“票補”的等以大幅度優惠形式給電影觀眾帶來了觀影福利,特價票一經推出就引起了關注,在短時間內獲得了較高的收益。但由于市場的追隨者缺乏經營的長遠目光,追求短期利益的跟風行為,不僅導致最后自己利潤下降經營出現虧損,還使觀眾產生了“電影票=低價”的消費認知。短期內對于影院的電影票房收入數據可能會體現出降價帶來的盈利提高,但從長遠來看,可能與盈利背道而馳。特別表現在對價格進行促銷后,再次提高價格將變得非常困難。在商品價格理論體系中存在著參考價格效應,該效應展示了顧客期望支付的成本價格是通過觀察前期價格而得到的。觀眾由于前期對于票價形成了5元、9. 9元的價格知覺,票價大幅降低后再回歸過去的正常價格時,觀眾會因為超過過去購票花費的金額而認為票價過高。這種忽視了價格波動和商品價值規律,破壞消費者價格知覺的價格促銷行為,一定程度上擾亂了電影的經濟規律。缺乏系統化的價格優惠機制也背離了電影原有的經濟價值,損害了電影產業的良性循環,難以持續性發展。現階段的電影票價制定缺乏精確、動態的數據分析支持,票價對消費決策的能動作用未能有效釋放。

(三)票價水平差異化不足,價格歧視的運用缺乏與時俱進

首先,票價水平的差異化不足。一方面體現在電影票價的區域差異性、城市層級的差異性較小。平均票價的區域差異性上,僅表現在東南沿海地區省份與東北地區省份的區別,中部地區、西部地區以及其他分類層級上的華北、華南、華中地區并沒有明顯的區別。不同城市層級電影票價的差異性主要集中在北京、上海、廣州、深圳四個一線城市與其他城市之間,而二三四線城市的平均票價差距較小。但在實際收入水平上,東部與西部、南方與北方存在一定的經濟發展滯后現象,二三四線城市之間也存在較大的區別。另一方面,價格缺乏差異化也體現在電影發行放映合同的最低結算價的規定中,通常也只有A類地區、B類地區的區域差別,且區域間的價格差異大多為5元。不同經濟發展水平,不同收入水平的地區電影票價差距不明顯,價格制定的同質化會使相對經濟欠發達、收入水平較低的地區觀眾觀影成本過高。

其次,價格歧視的運用缺乏與時俱進。一方面,目前的電影票價差異不能良好地實現價格歧視,覆蓋細分人群。這導致大部分觀眾對電影票價存在過高的認知,合理的、系統化的價格歧視體系應該是按照觀眾層級拉開一定的價格差距,對于對價格敏感度較低的顧客通過提升品質、提升服務的方式實現價格升級,對于價格敏感度較高的顧客通過細分時間、場次、座位等優惠方式提供更為低價的電影票。另一方面,現階段互聯網在線售票模式逐漸取代了線下購票,這使得原本利用價格歧視形成的在影院線下購票核驗身份進行售賣的“老年票”“學生票”“兒童票”等價格歧視優惠票逐漸消失匿跡。價格歧視的運用未能及時根據現階段觀眾變化而進行調整,同時缺乏對于當下購票技術手段升級產生的變化而與時俱進地調整。

四、電影票價制定的建議

隨著中國電影產業格局的進一步完善,移動互聯網的普及,大數據等信息化、數字化技術的應用日趨成熟,對于中國電影票價的引導與制定也將步入更為科學化、現代化、系統化的新時期。

新時期的電影票價制定應以滿足廣大人民群眾享受文化強國建設所帶來的最新成果為目標,在吸取電影發展歷程中電影票價制定與文化政策的多次重大調整改革的經驗啟示后,聚焦當下電影市場與觀眾的新變化。電影票價的制定應該實現政府行政部門與行業協會的監督權和促進作用;以電影放映終端的院線與影院為主體、以市場為主導,產業前端與產業終端聯動;以觀眾的精細化細分和差異化定價實現票房收入最大化,實現價格對電影市場的能動性促進與調節作用。

注釋

[1]圖表數據來源:中國發行放映協會公布數據、國家統計局網站公布數據。

[2]溫桂芳編著.新市場價格學[M].北京:經濟科學出版社, 1999年:第440頁—第441頁。

[3] A類一般為北京、上海、廣州、深圳; B類一般為除A類以外其他城市。