文化人類學視域中的木版年畫:興起、變革與傳承

張建兵

木版年畫是中華民族傳統文化藝術中一種特立獨行的樣式,也是文化人類學研究中一個較為特殊的對象。從文化人類學視角分析,木版年畫的興起不僅反映了農耕時代的民間風情與文化信仰,更折射了古代手工技術與商業制度的變遷。關于木版年畫的起源,目前學界有多種認識。早一點的李靜森認為,木版年畫印制“大致開始于清初,但有些地區在明末就已經開始印制了。”[1]1但隨著實物資料的發掘,興起于北宋逐漸成為主流,并取得學界共識。如薄松年提出,年畫形成于獨立畫種,最遲當在五代北宋之際。[2]6張繼中認為,木版年畫藝術形成并發源于北宋都城開封,明清之際達到了鼎盛時期。[3]7王樹村認為,北宋開封是木版年畫的發祥地,這也是美術史界的共識:年畫形成于宋代,其藝術形象基本定型,歷代雖有變化而大同小異,一直延續到辛亥革命后。[4]14黃雅峰認為,汴京年畫,最早把雕版印刷工藝運用到制作中,使年畫的制作工藝有了質的飛躍,汴京年畫是中國木版年畫的源頭。[5]52馮敏認為,中國木版年畫興盛于北宋都城東京,以后直接傳播或影響到全國其他地區。[6]方曉陽認為,至少在北宋初年,年畫印刷技術已經成熟,刻印技術已達到可將名家繪畫作品制成雕版印刷品的水平。[7]154近來河南大學程民生教授通過嚴謹考證提出,木版年畫興起于北宋后期,地點是在首善之地東京開封。[8]不難總結北宋是中國木版年畫的興盛之時,地點也都指向北宋都城汴梁,這應該是學界共識,毋用多言。但關鍵為何在此時興起或者說繁盛?亦或者說這種短時期內的興盛折射的是什么?因為木版年畫在北宋中前期甚至更早時期已經出現,但并未廣泛流通于民間市場,但到徽宗時期卻已經成為節日商品在市場出售,并已實現普及化。這些都需要我們在木版年畫的歷史原點與大背景中作深度解讀,并以此觀照傳統文化遺產在歷史變遷中的獨特發展歷程,這有助于我們更加深刻地把握木版年畫今天存在的形態以及如何推動其創新發展。

一、雕版技術革新與木版年畫的興起

文化人類學既重視民俗文化的歷史客觀性,更重視民俗文化產生的實在性。木版年畫是民間美術的一種類型,同時也是一種傳統歷史中廣為存在的商品,而且只有在其商品性質得以張揚的時候才可能普及和大眾。根據文化人類學家哈里斯(Harris)的理論“一切生產模式所依靠的資源都是有限的,所以擴張不可能永遠持續下去”,“在人類生態系統中,人們對報酬遞減一般反應是改變技術。”[9]59也就是說,作為商品的木版年畫如果在特定的資源供給下,如果沒有技術的改進是很難擴張下去的。但關于年畫的商品性質問題一直有所爭議,靳之林先生在談到民間美術時指出其兩個主要特征:其一,民間美術是億萬勞動者創造的群體藝術,不是少數職業藝術家創造的藝術。它是生產者的藝術,不是職業藝術家的藝術,它是業余性的,不是專業性的。其二,民間美術主要是為自身社會生活需要而創造的,不是為商品生產和社會政治需要而創造的。[10]7當然,楊冬老師對此也提出異議,認為這種說法并不適合年畫,因為年畫從一開始就是為商品生產而創造的藝術,是最初誕生于社會中上階層,而后才在民間廣泛傳播的藝術商品。[11]如果按此推論,作為一種商品,要想實現商品化,應該具備四個基本條件:一是有實現批量生產的技術,進而有足量的產品向市場供應;二是制作材料的可獲得,除了木版之外,木版年畫還應有合適的紙張供應;三是市場需求,也就是對木版年畫習俗的廣泛認同;四是社會環境的支持,讓技術、市場和需求得以聚合,進而實現商業化。眾所周知,雖然“年畫”名詞在清代才產生①目前學界公認較早使用“年畫”的是清李光庭《鄉言解頤》所載:“掃舍之后,便貼年畫,稚子之戲耳。”參見〔清〕李光庭,撰;石繼昌,點校:《鄉言解頤·卷四》,北京:中華書局1982年出版,第66頁。,但年畫形式卻早在漢代已經產生,如南朝《荊楚歲時記》記載:“歲旦繪二神,披甲執鉞,貼于戶之左右”[12]59,這說明作為年畫重要表現形式的門神認同已經產生;在制作材料方面,除了廣泛存在的木版之外,就是柔韌耐用紙張的廣泛生產,而這在經歷漢唐持續改進之后已經逐步實現,尤其是宋代竹紙的興起和發展,為木版年畫提供了廉價且耐用的傳播載體。那么,為什么在北宋中前期木版年畫沒有實現普及而到后期卻做到這一點呢?顯然,這與雕版技術的革新有著深刻關系,尤其是與當時北宋發達的雕版刻書、交子印刷等緊密相聯,[13]因為只有在足夠的年畫供應基礎上才有可能讓更多的民眾使用年畫亦或者說見到年畫。

(一)版印:從宗教傳播到年畫生產

關于雕版印刷術的起源有“隋代說”“唐初說”“唐中說”“五代說”等多種觀點②張秀民先生認為雕版印刷始于7 世紀唐貞觀年間,認為當時具備了發明和使用雕版印刷的物質基礎和技術條件,且有實物發現。參見張秀民:《張秀民印刷史論文集》,北京:印刷工業出版社1988 年出版。辛德勇先生認為中國古代發明并應用雕版印刷術的時間是在唐朝開元年間,即公元8世紀。參見辛德勇:《論中國書籍雕版印刷技術產生的社會原因及其時間》,載于《中國典籍與文化論叢》,2014 年出版。李興才先生認為雕版印刷在唐代之前就已應用于民間,唐代以前沒有雕版印刷的說法實際是書史學家對印書史的說法,但雕版印刷遠遠早于雕版印書。參見李興才:《論中國雕版印刷史上的幾個問題》,載于《印刷科技》,1986 年第4期。,雖然觀點各異,但較為一致的是不晚于唐代,這從唐宋古籍文獻所載史實可窺一二。北宋葉夢得《石林燕語》講:“唐以前,凡書籍皆寫本,未有模印之法”,“五代時,馮道始奏請官鏤六經版印行。國朝淳化中,復以《史記》《前后漢》付有司摹印,自是書籍刊鏤者益多。”[14]116沈括《夢溪筆談》亦講:“版印書籍,唐人尚未盛為之,自馮瀛王(馮道)始印五經已后,典籍皆為版本。”[15]174值得注意的是,雕版技術的產生并非源于常用書籍或者年畫等日常需求,而是宗教傳播需求。陳力教授在考證中國古代雕版印刷術起源后,認為直接催生雕版印刷廣泛應用的主要原因有三點:一是宗教類圖書的大規模社會化需求;二是科舉制產生以后對教育的推動,以及科舉考試自身帶來的特定文獻批量復制需求;三是普通百姓日常生活常用之物,如日歷、字書等,這類社會需求量大,價格又不能過于昂貴,印制也比較簡單。[16]相比于前兩點來講,第三點的日常需求可能更晚得到應用,從目前實物來看,留存最早的單色雕版實物是唐至德二年(757)至大中四年(850)時期墓葬中的《梵文陀羅尼經咒圖》,最早有確切紀年的單色雕版印刷實物是唐代《金剛般若波羅蜜經》卷首的《祇樹給孤獨園》,這可能是最早的木刻印刷圖像,但此時還處于“說文解字”的附屬形態。因為宗教尤其是佛教的盛行,需要大量的宗教書籍和宗教畫像,而人手抄錄顯然不能滿足需要,特別是滿足那些身居社會下層、沒有接受太多文化教育的宗教信眾的需求,這就需要一種能夠大量生產并且價格低廉的方法來復制宗教圖像供人使用,而這就催生了雕版印刷技術的產生并不斷改進。

唐五代時,隨著佛教的傳播和信眾擴大,依托雕版技術印制了大量佛經、佛像,這不僅傳播了佛教,更有效推動了雕版印刷技術的改進,但此時雕版技術仍然相對粗拙、形式相對單一。有學者指出:“雕版印刷術在唐代處于起步階段,書籍刊刻主要集中在某一地區,而且刻書內容單一,主要以佛經和歷書為主,雕版印刷術并未在全國范圍內推廣和使用。”[17]唐文宗太和九年(835)出現“劍南兩川及淮南道皆以版印歷日鬻于市,每歲司天臺未奏頒下新歷,其印歷已滿天下”[18]1932的情況,這說明雕版技術已從印制宗教圖書延展至日常生活所用的日歷,而到唐僖宗中和三年(883),柳玭在成都書肆見到“其書多陰陽雜說、占夢相宅、九宮五緯之流,又有字書小學,率雕版印紙,浸染不可盡曉”[19]5,這說明雕版印刷品范圍已擴展到“字書小學”,但從此處也可看出雕版技術應該還處于單線刻制階段、形式仍然比較單一,正如柳玭所稱“浸染不可盡曉”。

那么,既然雕版印刷在唐末五代既已有之,是不是很快就應用到年畫制作中呢?從目前發現史料分析,雕版技術脫胎于佛經印制,但向其他領域應用延展并非一鋪而就,其大規模投入日常使用可能是在北宋中期以后。南宋羅璧所著《識遺》中稱:“唐末年猶未有模印,多是傳寫”[20]3,但羅璧也指出自馮道、李愚推行雕版印刷以后,讓書籍傳播增速,只不過宋初并未允許私自刻印書籍,而打破這種刻印禁錮的時期正是熙寧以后,正所謂“熙寧后方盡弛此禁(禁擅鐫)”。蘇軾《李氏山房藏書記》稱其幼時當地讀書人所讀之書仍多為手抄:“欲求《史記》《漢書》而不可得,幸而得之,皆手自書”[21]134。但從實際來看,當時蘇軾所處的正是宋代四大刻書中心之一的成都,作為讀書人的蘇軾在幼年、大概是北宋中期欲求一刻本還如此困難①肖占鵬、李廣欣在《唐代編輯出版史》中提出“雕版印刷術的應用也表現為一個由俗到雅的發展過程”,雕版技術起源于底層人民群眾需要,在經歷數百年后才獲得士大夫群體的認可,也就是說雕版技術沒有在北宋中期在文士群體得以推廣并不是因為技術或其他方面原因,而是文士群體存在一種心理抵抗,因為在他們看來雕版技術帶來的批量文本打亂了正常的知識傳播規律。,但蘇軾在《李氏山房藏書記》隨即講:“近歲市人轉相募刻諸子百家之書,日傳萬紙,學者之于書,多且易致如此”。其所謂“近歲”大概是北宋晚期,這在其所謂的“余既衰且病”即可看出。這說明雕版印刷技術在北宋晚期已經廣泛用于日常用書,這讓書籍產量大增,甚至導致了書價的下降,基本實現了書籍銷售價格的平民化,這一點與木版年畫有著異曲相似之處。除了書籍之外,雕版技術在插圖領域也大量應用、且技術已經非常熟練,如宋版《列女傳》《營造法式》插圖皆可謂民間雕版藝人的精典之作,《列女傳》中的插圖大多運用簡煉概括的線條來刻劃人物形象,并采用墨版襯托樹林、山石、紗帽、幾案等陰暗部分,具有較強的空間感,有學者就指出“在北宋汴梁,版畫作為插圖第一次被運用到書籍中”[22]。

目前學界使用較多的三條北宋木版年畫文獻是沈括的《夢溪筆談》、陳元靚的《歲時廣記》、孟元老的《東京夢華錄》分別所記載史實。《夢溪筆談》記載:“熙寧五年(1072),上(宋神宗)令畫工摹搨鐫版,印賜兩府輔臣各一本。是歲除夜,遣入內供奉官梁楷就東西府給賜鐘馗之像。”[23]307沈括所記載的史實發生于宋神宗時期,也就是北宋中期,這從其自序中“予退處林下,深居絕過從,思平日與客言者,時紀一事于筆,則若有所晤言,蕭然移日”[24]333即可得知。從此處我們可以得出兩條主要信息:一是此時期雕版技術已應用于年畫制作,雖然此時并未稱之“年畫”,但其制作圖像和用意已成定型;二是雕版技術較多可能屬于上層社會使用或者屬于宮廷獨用,因為宋神宗令畫工印制的年畫圖像若民間隨處販賣,又何必以“賞賜”之名送給兩府輔臣。

比《夢溪筆談》記載更晚的《石林燕語》進一步證實年畫至神宗時期仍然停留在上層社會使用:“元豐元年(1078)除日,神宗禁中忽得吳道子畫鐘馗像,因使鏤版賜二府。”[25]67此處所載與沈括《夢溪筆談》所載史實較為一致,只不過相對較晚一點,這說明此時雕版印制年畫已頻繁出現,但這種雕版印制技術還限于宮廷使用,這一點《夢溪筆談》另有一則文獻可以佐證:“太宗命創方團球帶賜二府文臣,其后樞密使兼侍中張耆、王貽永皆特賜”,可見宋朝皇帝賞賜兩府輔臣并非神宗個例,太宗皇帝即把所創“毬路帶”賞賜兩府輔臣,而且都是比較貴重或者稀有之物。《夢溪筆談》還記載:“歲首畫鐘馗于門,不知起自何時。皇祐中金陵發一冢,有石志,乃宋宗愨母鄭夫人,宗愨有妹名鐘馗,則知鐘馗之說亦遠矣。”[26]232從此處記載可知宋仁宗時期民間制作門神鐘馗仍然采用的是“畫”,并非所謂的“印”,且此時仍然不知門神起源,只是以仁宗時期發現的“一冢”為例證,若此時期門神已廣泛使用,對其起源應該有一個廣泛共識。雖然沈括記載史實可能是木版年畫最早的確切歷史記錄,也可能是朝廷首次印刷發行木版年畫,但只能說明木版年畫已經出現,并不能說明已經廣泛傳播和使用。另外,北宋彭乘輯所著《續墨客揮犀》也曾記載“歲首畫鐘馗于門”[27]506史實,但兩者說法基本一致,可能為轉引。

南宋陳元靚《歲時廣記》轉引呂希哲《歲時雜記》記載:“除夕,圖畫二神形,傅于左右扉,名曰門神戶尉。”[12]130《歲時廣記》成書于南宋中后期,大概在寧宗、理宗、度宗時期,其所引《歲時雜記》今已難見正本,但從陸游所作《跋呂侍講〈歲時雜記〉》中所講“呂公論著,實崇寧、大觀間”[28]4020可知《歲時雜記》所載史實應為徽宗當朝前期。從此處我們可以得出一條重要信息,即此時期門神制作是用的“圖畫”,而非“印”,這與南朝《荊楚歲時記》所載中“歲旦繪二神”方法一致,也就是說此時期還存在圖畫年畫的形式。南宋遺民孟元老所著《東京夢華錄》記載:“近歲節市井皆印賣門神、鐘馗、桃板、桃符,及財門鈍驢,回頭鹿馬,天行帖子。賣干茄瓠、馬牙菜,膠牙餳之類,以備除夜之用。”[29]249雖然這是孟元老回望徽宗時期東京繁華的情形,其中帶有一定悵惘思緒,但所載史實也可說明一二,即木版年畫已出現在民間市場,并實現了商品化,進而可以推出其產業化,因為沒有產業化很難實現商業化。當然,此時期印賣門神并非單例,此外還“印施佛像”[29]119等,可見徽宗時期雕版印制技術已廣泛應用于節日商品生產。

(二)花版:從單色印刷到多色印染

通過前面幾個古代文獻的多重證實,可以發現從北宋中期的宋神宗到后期的宋徽宗木版年畫實現了從手繪向鏤版印染的轉變并向大眾普及,而這應該主要在于雕版技術的革新、特別是彩色印染技術的革新。北宋郭若虛《圖畫見聞志》記載:“皇祐初元(1049),上(宋仁宗)敕待詔高克明等圖畫三朝盛德之事,人物才及寸余,宮殿山川鑾輿儀為咸備焉。命學士李淑等編次序贊之,凡一百事,厘為十卷,名三朝訓鑒圖。圖成,復令傳摹鏤版印染,頒賜大臣及近上宗室。”[30]378郭若虛所記載的史實發生于宋仁宗時期,也就是北宋中前期,從此處我們可以得出三條主要信息:一是此時期雕版技術已應用于圖繪之事;二是此時期印制圖畫已是彩色印染,已非前代單色印制;三是雕版技術可能只是上層社會使用,并未在民間廣泛推廣,因為若民間也廣為使用雕版技術,那又何必以皇家名義印染并頒賜臣屬,而且《三朝訓鑒圖》并非是皇家將印染之物頒賜大臣的首例,皇佑二年(1050 年)也就是印染《三朝訓鑒圖》的同年,宋仁宗還因編纂成皇祐大饗明堂紀要二卷“令崇文院鏤版,以賜近臣”[31]1149。另外,這位雅好丹青的仁宗皇帝自己也“親畫龍樹菩薩,命待詔傳模,鏤版印施”[32]158,歐陽修《歸田錄》稱仁宗:“萬機之暇,無所玩好,惟親翰墨,而飛白尤為神妙”[33]9。這說明仁宗時期宮廷經常使用彩色印染技術,前面已講稍晚的熙寧五年(1072)已經出現雕版印制年畫之事,既然有彩色印染技術、又有應用到年畫印制的可能,不難想象至少在仁宗時期已經出現彩色印制年畫的可能。

北宋之前年畫制作多是手繪,《荊楚歲時記》所載門神制作的方式是“繪”,《新五代史》記載吳越國權臣胡進思廢倧立俶時講“歲除,畫工獻鐘馗擊鬼圖”[34]842,既然為畫工獻圖自然可知為手繪。即使到了北宋中前期的《歲時雜記》,年畫制作方式仍然存在“圖畫”方式,而且到了沈括所處的宋神宗時期下層社會仍然存在“畫鐘馗”現象,但這種方式制作數量極為有限,顯然不能適應廣泛推廣的供給需求,只能停留在一定范圍;而宋仁宗時代出現了“鏤版印染”,這說明年畫制作已實現從手繪到套色雕版的變革,只不過還沒有廣泛推廣,還處于上層社會獨享階段。其實,關于彩色印染技術并非在北宋中后期才出現,因為在北宋初期興起的交子即是彩色印染的產物,《宋朝事實》載四川交子:“印文用屋木人物,鋪戶押字,各自隱密題號,朱墨間錯,以為私記。”[35]473只不過印制的交子是稀有之物,其技術更可能只被少數人掌握。

陳寅恪在《金明館叢稿二編》中談到,雕版印刷技術“精于宋人”[36]245,這種“精”主要體現在套色版印方面①關于北宋是否存在套色門神版畫是存在爭議的,有些學者認為北宋時期沒有出現套色門神版畫,如倪寶誠認為:“宋代還沒有套色門神版畫,至元六年(1340)出現了朱、墨二色套印的《金剛經注》。直到明萬歷時,浙江湖州刨造出二色至五色的套色木版印刷術,隨之出現套色版畫,稱作短版。”參見倪寶誠,著,倪珉子,主編,倪銘,索彪攝影:《倪寶誠文集》,河南人民出版社2013年出版,第89頁。,雕版從單色印刷走向多色印染,也即是后世所謂的“花版”,這就實現了技術的革命,讓雕版印刷更加符合民間大眾的審美需求,而這也是讓汴京木版年畫興盛的重要原因,由此木版印刷的門神、灶馬、鐘馗等逐漸取代了手工繪制的桃版、桃符、門神,并逐漸被廣大底層群眾接受。從現存實物來看,最早的世俗題材套色雕版印刷年畫是1973年發現于西安碑林的金代《東方朔盜桃圖》(見圖1),這幅作品用濃墨、淡墨、淺綠色套印于淡黃色細麻紙上,通過同時發現的其它文物鑒定證明,此畫大概為南宋初期的作品,在表現手法上已經脫離了書籍插圖的復制感,是“中國版畫史上從為‘經史典籍’作插圖釋文的隸屬關系中脫離出來的具有獨立藝術價值的木刻版畫作品和重要的實物依據”[37]。有學者就指出這幅版畫是“迄今最早的分色套印木版畫”[37]373,原因就是從畫的水印效果與桃葉的綠色套印處斷定為一版分色套印,而不是分版分色套印,這就為宋代木版年畫使用彩色印染技術提供了有力證據。

圖1 《東方朔盜桃》西安碑林博物館藏

與《東方朔盜桃》類似的是1909年出土于我國內蒙古西夏黑水城遺址的《武將圖》(見圖2),上有“平陽府徐家印”,王伯敏認為這是“民間年畫的前身”[38]43,這幅作品大約制作于十二世紀,大致為北宋后期,因為根據宋史記載大觀二年(1108)宋徽宗封三國蜀將關羽為“武安王”,而到宣和五年(1123)又加封關羽為“義勇武安王”,南宋建炎二年(1128)宋高宗加封關羽為“壯繆義勇武安王”,這幅作品用的是“義勇武安王”,考慮當時南宋初期戰亂情況,此時作品應為徽宗主政的最后幾年或者是高宗初期幾年。但與前面的《蠶母》相比,無論是從構圖、色彩,還是從雕版技術上都有很大進步。

圖2 《武將圖》俄羅斯亞歷山大三世博物館藏

當然,這還要考慮宮廷雕版與民間雕版是否同步或者說孰先孰后的問題,但從現存實物來看,民間雕版可能晚于宮廷或者說不早于宮廷。目前發現最早的套色雕版實物是在整理建于北宋元祐年間國安寺石塔時發現的一幅《蠶母圖》(見圖3),現在來看《蠶母》顯示出明顯的雕版印制痕跡,如線條遒勁有力、字體規整,“蠶母”兩字外設有長方形字框,這與北宋版本字體及版畫樣式較為一致,可推斷其為雕版印刷產物。雖然這幅套色版畫不確定是否作為年畫使用,但可說明套色雕版技術在民間已經使用,而不再是朝廷賞賜的稀有之物。關于這一點,王悅勤先生也曾認為,民間雕版畫與宋廷雕版畫的發展幾乎是同步的,二者間相互影響,共同促進了北宋雕版畫藝術的繁榮。[13]

二、里坊制度瓦解與木版年畫興盛

費孝通在論述社會結構時曾提出,社會結構就像文化的其他部分一般,是人造出來的,是用來從環境里取得滿足生活需要的工具。[39]96在文化人類學者看來,社會發展與社會現實訴求息息相關。雕版技術雖早就被發明并應用于紡織品印染,但在很長時間內并未用于圖書復制,這主要與社會文化教育普及和宗教傳播需求有關,即文獻大規模批量復制的社會需求尚未形成。同理,雕版技術雖早已出現,并逐步延展到年畫制作上,讓年畫在北宋初期興起,但卻長期未向下層延伸,原因還在于木版年畫的另一層性質,即除了作為民俗藝術之外的商品性質。年畫誕生于農耕時代,但卻是商品經濟的產物,其早期主要的消費群體是上層市民階層甚至宮廷貴族,[11]這從《夢溪筆談》所載宋神宗“令畫工摹搨鐫版”史實即可而知。當然,作為一種商品的木版年畫在經歷漢唐漫長時期的發展卻沒有形成產業向下層延伸并非是個例,正如陳力教授指出:“直到隋唐時代,除鹽鐵等由國家專營的產業以外,其他方面的手工業并沒有形成規模化的產業,而在中國十分發達的紡織制造也基本上局限于自給自足或小范圍內的交易。”[16]而這最根本的一個原因就是缺乏必要的市場環境。木版年畫要想形成產業,只有雕版技術支撐顯然不夠,雖然這種技術早已產生且經歷長期發展已非常成熟,因為制作和傳播木版年畫不僅需要造紙、雕版等多種技術工匠的配合,還需要相關商業規則與管理制度的允許,事實上在五代和宋初一段時間里雕版技術在民間都是被禁用的,即使來自底層的社會需求已經蠢蠢欲動。

(一)“坊市合一”:木版年畫從上層社會走向大眾

有學者指出,年畫作為一種民俗文化產品,不可能孤立地出現,而一定是在某一特定的“社會場域”被生產和使用。[40]在手繪時代,一般人家尤其是鄉村農戶或者邊遠山區,很難有足夠財力每年請人繪制年畫,只有成本低、發行量大的木版年畫出現后才讓普通百姓有了年年張貼年畫的可能。在制作技術和民間需求得到結合后,實現木版年畫產業化、商業化還需要一種商業環境的支撐,這很有可能是木版年畫沒有在唐代和宋初得到普及的重要原因。關于這一點,美國文化人類學家柏樺(C.Fred Blake)在研究中國古代“紙錢”或者說“紙馬”時有過一段這樣闡釋:“這一習俗不僅僅是具有‘宗教意味’地使用紙錢的活動,也不僅僅是通過制造和銷售紙錢來維持生計的手段;這兩者共同締結了一條從商品到圣禮的價值鏈,并構成了多重的話語實踐。”[41]11在柏樺看來,門神紙馬不僅體現著民間信仰崇拜、體現著“文化認同”,其所形成的特定消費也是民俗經濟的重要推動因素。事實上,無論是木版年畫、還是紙馬等民俗藝術所帶來的民俗經濟發展絕不是民俗藝術的自由發展,而是體現著不同時代、不同區域的社會管理和城市發展的演變。

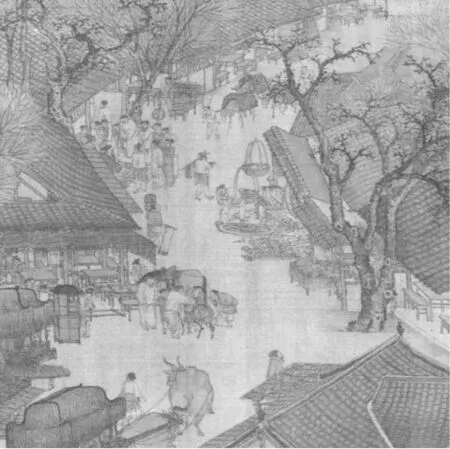

北宋之前,中國古代城市一直實行坊市制,“坊”供百姓居住,“市”供百姓交易商品,但交易時間基本都在白天進行①《唐會要》卷八十六記載了設“市”的諸多條件及開市、閉市時間:“景龍元年十一月敕:‘諸非州縣之所,不得置市。其市當以午時擊鼓二百下,而眾大會,日入前三七刻,擊鉦三百下,散。’”參見:〔宋〕王溥:《唐會要·卷八十六》,北京:中華書局1955年出版,第1581頁。,如唐代長安城工商業既不能臨街,也不能自由設點,更不能隨時、通宵營業,晚上還要隨著宵禁而停止營業。[42]29五代以來,隨著商品經濟的活躍,少數城市開始出現短期的夜市,到北宋初年,東京的夜市已成為經常現象,但要求在三更以前結束買賣,宋太祖乾德三年(965)下令開封府“京城夜市至三鼓已來,不得禁止。”[44]6253此外還出現夜市和早市,“冬月雖大風雪陰雨,亦有夜市”[44]313;“每五更點燈博易,買賣衣服、圖畫、花環、領抹之類,至曉即散,謂之‘鬼市子’。”[44]163~164這說明坊市制被打破,坊市交錯相間、混雜融合局面基本形成,而且“這一重大變化,就是以沿河近橋以及城門外的新行市、新街市,代替原有封閉式的‘市’,不僅發生在都城中,而且發生于所有較大的城市中,具有普遍性。”[45]281張擇端所繪《清明上河圖》可見汴河一側分布的大小攤位,甚至御街也出現商業活動,“自宣德樓一直南去,約闊二百余步,兩邊乃御廊,舊許市人買賣于其間,自政和間官司禁止”[44]78。徽宗時期開始征收“侵街房廊錢”,這就標志著里坊制度的徹底崩潰,但東京城郭形態的變化以社會經濟文化的發展最終導致了城市社會經濟文化及居民生活方式的重大變革[46]65,而這種變革就鮮明體現在木版年畫的傳播和使用上。

在里坊制度瓦解的過程中,木版年畫真正實現了從上層社會向普通大眾延伸的轉變。事實上,在木版年畫推向市場的過程中有三個關鍵點位,一是固定商鋪,這就需要街市的形成;二是流動商販,這就需要草市的存在;三是村落之間的“小市”,這三個是讓年畫走近大眾的關鍵。在北宋前期,臨街開店設鋪一直沒有得到應有擴張,只是到了中后期隨著里坊打破、宵禁廢弛、征收侵街錢等一系列政策的施行,從時空、領域、等級、稅收等方面對工商貿易的發展營造了史無前例、最為寬松的環境,這不僅打破了城市居住區和商業區的嚴格界限,使商業活動獲得自由的時間和空間,促進城市商業蓬勃發展,最顯著的特點就是加速了店鋪經濟的繁榮,店鋪散布于城市之中的街市坊巷,甚至與居民住區雜陳,實現了傳統“坊市”向新興“街市”的轉變。日本學者加藤繁曾提出:“到了宋代,作為商業區域的市的制度已經破除,無論在場所上,無論在時間上,都沒有受到制限。商店各個獨立地隨處設立于都城內外”。[47]302在《清明上河圖》(見圖4)中可以看到汴河兩岸各種各樣的作坊和店鋪,如酒肆、茶館、餐館、藥鋪、雜貨鋪、客棧、香鋪等,“坊市合一”的商業格局使各類商貿活動幾乎遍布城內各個角落,另外沿路還有擺設和占道經營的各式攤點,當然這其中就包括經營民間繪畫的“畫市”和以門神、灶君、鐘馗等為主要題材的年畫以及專職從事年畫生產的作坊,并且官辦與民辦作坊齊開,多達三百余家,使開封木版年畫印刷及銷售盛況空前,很快影響到全國。[6]

圖4 張擇端《清明上河圖》局部 故宮博物院藏

作為北宋的都城,汴京在實現經濟繁榮之后也刺激了審美需求與精神消費,這其中就包括各種手工業品,此時的東京開封可以說是“首個以大量市民商販、娛樂所需而構成主要土地利用和功能分布的都市[48]188,特別是東京開封取消了“市籍”制度,上自王公大臣、下至普通“坊郭戶”皆可在街市開店設攤,形成所謂的“勾欄瓦舍”。當然這種街市商業活動在節日期間更為興盛,且消費深入到民眾節日習俗,如清明時節因祭祖“紙馬鋪皆于當街,用紙疊成樓閣之狀”[44]626,而到年終則出現《東京夢華錄》所記載的:“近歲節,市井皆印賣門神、鐘馗、桃板、桃符,及財門鈍驢、回頭鹿馬、天行帖子。賣干茄瓠、馬牙菜、膠牙餳之類,以備除夜之用。”[44]943門神、鐘馗等均為木版年畫種類,主要是供年節張貼之用,其意在避邪祛災、祈福納祥。事實上,門神在宋以前早已有之,如唐代韓愈有云:“門神戶靈,我叱我呵”[49]2742,只不過此時門神并未走向市場,也未在民間廣為流通使用,但“節日市場并不是在節日期間突然發展并興隆的,而是在日常交易的基礎上,在節日時段的集中放大呈現。”[50]這并不是說木版年畫只在年前幾日銷售,雖然孟元老此處用的是“近歲節”,而《武林舊事》中則提到的是“自十月以來,朝天門外競售錦裝、新歷、諸般大小門神、桃符、鐘馗、狻猊、虎頭,乃金彩縷花、春帖旛勝之類,為市甚盛。”[51]47《武林舊事》雖為南宋周密所作,但其記載史實應與北宋有一定的傳承性,也就是說木版年畫很有可能自十月以后即在市場銷售,只不過臨近年節可能更為興盛。

(二)貨郎產生:木版年畫從市鎮走向鄉村

文化人類學家科恩(Cohen)認為,每一種適應性策略都源于一種主要的經濟活動。[52]114作為一種廣為底層群眾使用或流通的民俗文化藝術產物,木版年畫本身即帶有濃重的經濟屬性,其銷售不僅僅局限在城市商鋪銷售或者僅為城市居民使用,它的銷售場所更多為城市之外的郊區或者鄉村。孟元老《西湖老人繁勝錄》記載:“城外有二十座瓦子”[53]17,如錢湖門里的勾欄門外瓦子、嘉會門外瓦、桑家瓦子、新門瓦、薦橋門瓦等,其中桑家瓦子的集市主要經營“貨藥、賣卦、喝故衣、探博、飲食、剃剪、紙畫”之類;《東京夢華錄》提及汴梁城土市子東邊十字大街“買賣衣服、圖畫、花環、領抹之類”,潘樓酒店其下自五更市“買賣衣物、書畫、珍玩、犀玉”,相國寺“殿后資圣門前,皆書籍玩好圖畫”,可以想見在這些售賣圖畫中,其中有一部分應是雕版印刷的年畫,當然這涉及學界關于“紙畫”或者“圖畫”是不是年畫的問題。王樹村先生認為,“宋代的年畫泛稱‘紙畫’或‘紙畫兒’,分手工繪制和木版刷印兩種”[4]14~15;潘魯生先生也認為,“年畫的命名時間較晚,起初北宋時喚作‘紙畫’,明代宮中叫‘畫貼’[54]19等,歸納來講多數學者還是把“紙畫”等同于“年畫”,但近來程民生則提出質疑,并通過嚴密考證認為“紙畫可能包括年畫,但絕非年畫、木版年畫的泛稱,不能以此來論證木版年畫”[8],筆者認為這一觀點比較符合客觀實際。雖然“紙畫”不能等同于“年畫”,但有兩點應該是符合實際的:一是“紙畫”可能包括一定“年畫”,尤其是在年節期間;二是反映出“紙畫”銷售場所比較多,不僅可以在桑家瓦子等勾欄瓦舍中銷售,還可以在相國寺等宗教場所售賣,當然這也可以推測年節期間木版年畫售賣的地點應該更為廣泛,至少在這些街市場所或者勾欄瓦舍可以售賣。

但瓦市場所或者說宗教場所可能并非是木版年畫銷售的主要地點,因為作為小本經營的木版年畫并不能適應價格昂貴的鋪面,并且其銷售對象也非常去瓦市的達官貴人。實際上木版年畫的售賣方式可能多是在市井之間流動販賣的,孟元老《西湖老人繁勝錄》記載,人們在瓦市之間可以從事各種各樣的活動,如賭賽放風箏、踢球、放胡哮、斗鵪鶉等,值得注意的是孟元老在此處還補充說明在瓦市寬闊處有“賣等身門神、金漆桃符板、鐘馗、財門”[53]17,這說明在正規的瓦市之外存在販賣年畫的活動,而且所賣年畫應為版印,因為等身門神制作難度較大,只有版印才能達到批量生產、并實現在市井之間販賣。

里坊制度的崩潰讓流動販賣方式得到迅速擴張,因為在政府將坊郭戶制從城市擴大到市鎮后,作為城市以外的手工業擴散地,鄉村也開啟了商業文化。《東京夢華錄》記載清明時節汴京郊外“四野如市”,木版年畫逐漸從城鎮走向邊緣鄉村,其實這與雕版技術的產生初衷十分相似,因為從雕版印刷技術產生的早期來看,其主要催動力就是為了印制經文、日歷等大眾讀物,帶有濃厚的底層色彩,也就說其服務對象主要是文化水平不高的布衣百姓,在北宋汴京木版年畫這里又再次回到原點應為歷史所然,當然這其中有一個關鍵角色即是貨郎的產生,因為貨郎是走街販賣木版年畫的主要經營者。關于貨郎記載的文獻多見于元明清時期,如元代陶宗儀《南村輟耕錄》講:“其鑼若賣貨郞擔人所敲者”[55]100;明代陳繼儒《妮古錄》載:“婦人抱小兒乳之,下有貨郎擔,皆零星百物”[56]66。但兩宋時期卻出現了以貨郎為題材的風俗畫,關于這一點薄松年先生認為,貨郎圖創自宋代[57]38,而黃小峰則進一步認為,綜觀繪畫史《貨郎圖》的確稱得上是一類畫題,尤其在明代“貨郎”“大行其道”,元代沒有關于《貨郎圖》的確切記載,主要在南宋與明代兩個漢族政權時期較為多見[58]。不難推斷,“貨郎”至少在北宋后期或者南宋初期已經廣泛存在,因為若沒有現實的“貨郎”何來美術作品中的“貨郎”,其實“貨郎”的產生本身就是宋代商業文明的衍生物,因為在城鎮商業高度繁榮之后,向城外的鄉村延伸是必然的趨勢。事實上,貨郎只是作為古代販賣貿易的一種,正如有學者指出:“我國早就有發達的販運貿易,但在宋之前,主要是三種,即奢侈品貿易、土特產貿易、鹽鐵貿易。”[59]只不過這幾種貿易長期被官府掌控,并未在民間流通。

在張擇端《清明上河圖》中可見貨郎身影,在“孫羊店”門外大路兩邊就站立了兩位貨郎(見圖5);南宋李嵩《貨郎圖》①在李嵩《貨郎圖》之前,兩宋之際的蘇漢臣也創作有《貨郎圖》(臺北故宮博物院藏),但并不確定是否為蘇漢臣所作。此外,五代時期南唐的李昇傳有《貨郎圖頁》、北宋徐崇矩傳有《貨郎圖頁》,均未得到有效證實。(見圖6)則是當時城鄉之中四處活動的貨郎小販真實寫照②《貨郎圖》描繪的是南宋百姓習見的城市中四處流動的小商販,這種觀點是學界目前較為認同的觀點,但中央美術學院黃小峰認為,《貨郎圖》中的“貨郎”與現實生活中貨郎形象有不小距離,并認為《貨郎圖》題材實際上是宮廷元宵時節的節令繪畫,以政府組織的元宵大型慶典中“貨郎”雜扮表演為藍本,是特定時間與空間的繪畫,而非現實風俗的簡單再現。參見黃小峰:《樂事還同萬眾心——《貨郎圖》解讀》,載于故宮博物院院刊,2007年第2期。,在畫面上可以看到貨郎貨擔上就是一個小小的百貨店,有茶具、針頭線腦、掃帚、草帽、風箏、風車、彩旗、面具、木偶以及瓜果蔬菜、米酒、樂器、書籍等等,可謂是百物雜陳、無所不賣,囊括了民間所需的生產、生活及娛樂、文化、醫藥等各個方面需求,甚至還在畫面標注出“三百件”,既然如此之多,銷售價格低廉的年畫作品應為合適的。但這中間有一個關鍵環節,即為年畫是節慶所需,并非日常所用,若是在除夕之前貨郎在進行走街串巷販賣商品之時,販賣年畫作品確實為理所應當的。從貨郎圖衍變到明代作品來看,貨郎確實多為節慶期間流動,甚至可能為節慶所生,這一點王樹村先生也談到蘇漢臣《貨郎圖》具有民間年節繪畫的性質[4]86,薄松年先生也指出明代宮廷畫家《貨郎圖》可以歸為“節令畫”。

圖5 張擇端《清明上河圖》局部 故宮博物院藏

圖6 李嵩《貨郎圖》局部 故宮博物院藏

三、文化載體與木版年畫傳承

文化人類學家格爾茨(Geertz)提出:“文化不是一種引致社會事件、行為、制度或過程的力量;它是一種風俗的情景,在其中社會事件、行為、制度或過程得到可被人理解的——也就是說,深的——描述。”[60]17~18作為一種傳統文化的載體,木版年畫興盛于宋代,這既是文化載體形式本身日益成熟的結果,也源于北宋商業制度和社會環境的發展,可謂是宋代城市文明、市民文化和印刷術、美術、造紙術發展的共同結晶[8]。雕版印刷技術的成熟使供不應求的手繪年畫轉向版印年畫,而開放包容的城市環境讓民俗活動走向了商品經濟,進而實現了普及和大眾。有學者就指出,謀生、逐利的目的和市場的競爭,促使年畫必須不斷創新、發展、提高技藝,這是年畫藝術的源頭活水。[11]當然,在外在環境改變過程中年畫藝術在繼承傳統基礎上,到北宋時期融合了民間繪畫與文人畫藝術,在創作宗旨、題材內容和技巧手法上逐漸形成自己的風格和特點,從而異軍突起,進而逐漸發展成為一門獨立的畫種[61]22,其實這也更加符合底層群眾的審美需求。《宋人軼事匯編》記載:“靖康以前,汴京家戶門神多番樣虎頭帶盔,而王公之門,至以渾金飾之。識者謂虎頭男子是虜字,金飾更是金虜在門也。”[62]1105這說明北宋末期木版年畫已經出現少數民族形象,門神形象已由漢代的神荼、郁壘,唐代的秦瓊、敬德,拓展到“飾金門神”、“番將門神”,顯然這與當時的多元民族的交流和互動有很大關系。沈鈺就曾指出,“木版年畫發展到宋代,在千年積累的基礎上,不僅題材內容豐富多彩,而且體裁形式多種多樣。社會需求不斷擴大,已經深入日常生活。雖然沒有出現‘年畫’一詞,但內容和形式已經基本定型。”[63]

木版年畫的產生源于現實的需要,但這種需要顯然與政治制度和生產生活相伴而生,是一種觀照歷史和現實發展的一種角度,從此可以發現宮廷與民間、技術與制度、文化與社會之間的某種耦合關系。當然,我們不能把木版年畫僅僅作為一種商品的觀照對象或者鄉野俚俗的產物,因為其不僅是為了滿足從宮廷到市民百姓的日常審美和驅邪納祥的精神需求,更蘊含著民族所特有的精神文化,有著深厚的傳統根源和文化基底。木版年畫從樣式、色彩到構圖和形象都蘊含了豐富的傳統文化內涵和價值訴求,其所包含的禮樂祭祀、民間信仰、門神文化、節日文明等都深深體現了中華民族文化的獨特創造、價值理念和鮮明特色。我們在關注木版年畫精神性和藝術性的同時,有必要還原“民間”的真實,把年畫放回相應的文化產生的歷史場域,即把其作為觀察歷史的對象,從全局或整體的視角回看歷史和傳統,或許我們能夠從中發現更多的歷史必然,并從中認知木版年畫的歷史淵源、發展脈絡和基本走向,進而理解其所折射的中華文化何以經久不衰、綿延不絕,這樣我們才能在新時代的今天推動傳統文化在回溯記憶中開辟未來、在繼承中更好創新。