不同年齡段乳腺癌婦女的生存狀況研究

葛鵬濤,陳威霖,戴坤朋

(永城市人民醫院 普外科,河南 商丘 476600)

乳腺癌是臨床常見的女性疾病之一,同時也是導致婦女死亡風險大大增加的主要疾病,隨著環境的變化以及社會壓力的增加,乳腺癌的發病年齡正趨向于年輕化,已經成為了影響我國婦女生命安全的重要威脅[1-2]。隨著醫療技術的不斷發展,乳腺癌的治療取得了較大的進步,死亡率也有所降低,但患病率卻明顯上升,尤其是我國正逐漸上升中[3-4]。有研究表明不同年齡段的乳腺癌婦女存在著不同的臨床特征,而且年齡對于乳腺癌婦女的預后也具有重要影響,但多數都是針對國外女性進行研究,國內較少[5-6]。本次研究旨在探索不同年齡段乳腺癌婦女的臨床病理特征以及生存狀況,為我國乳腺癌患者的科學治療和篩查提供參考依據。

1 資料與方法

1.1 一般資料

收集2019 年8 月至2020 年10 月于永城市人民醫院接受治療的乳腺癌首次確診患者的臨床資料進行回顧性分析,共納入236 例患者,所有患者的生存信息均完整保存。所有患者平均年齡(42.36±13.57)歲;平均病程(3.21±1.69)月。

1.2 診斷標準

臨床分期和分子分型依據美國癌癥聯合委員會進行判斷[7],分子分型有luminal A、luminal B、人類表皮生長因子受體2(HER-2)過表達以及三陰性四種類型。

1.3 病例納入排除標準

納入標準:①年齡≥18 歲;②所有患者均為首次確診乳腺癌;③患者及其家屬知情并簽署知情同意書。

排除標準:①腎、肝等其他器官惡性腫瘤疾病;②精神、意識等障礙性疾病;③血液性疾病。

1.4 研究方法

收集患者臨床資料,包括姓名、年齡、身高、吸煙飲酒、絕經情況、體重等基本信息,以及疾病分期、孕激素水平、雌性激素水平、腫瘤大小病理類型等臨床特征,根據患者年齡進行分組,9 例為<35 歲,133 例為35~54 歲,55 例為55~64歲,39 例為≥65 歲。

1.5 觀察指標

①不同年齡段患者臨床病理特征狀況比較。②不同年齡患者生存狀況比較。③對影響患者死亡的因素進行單因素分析。④對影響患者死亡的因素進行多因素Logistic 回歸分析。

1.6 統計學方法

采用SPSS 23.0 軟件對研究中得到數據進行統計學分析。計量資料以均數±標準差(±s)表示,用t檢驗;計數資料以百分率(%)表示,用χ2檢驗;有統計學意義的相關因素行多因素Logistic 回歸分析。P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

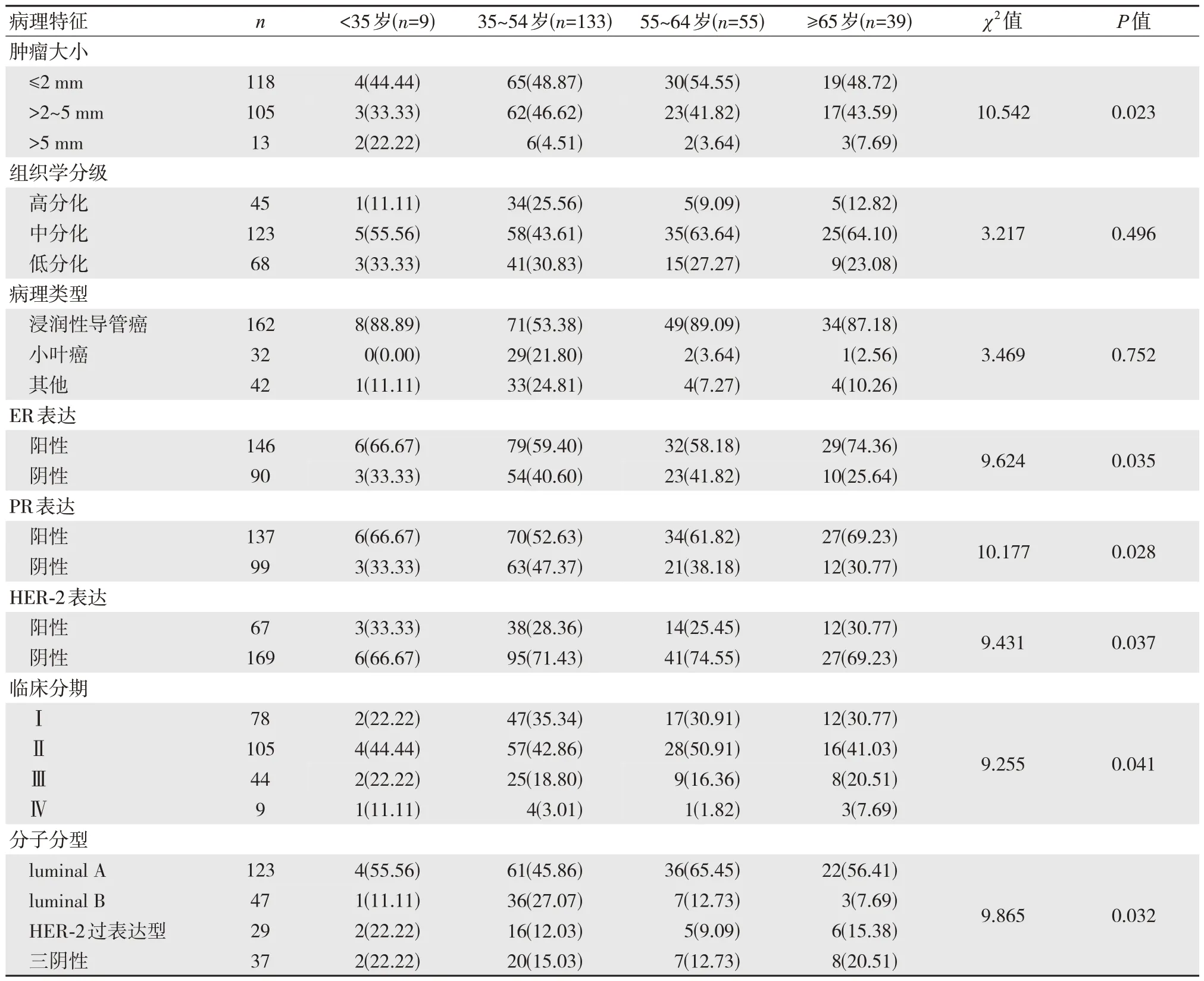

2.1 不同年齡段患者臨床病理特征比較

不同年齡段患者病理類型和組織學分級比較,差異無統計學意義(P>0.05)。年齡<35 歲以及≥65歲的患者腫瘤大小>5 mm 的占比高于35~54 歲以及55~64 歲年齡段患者,差異有統計學意義(P<0.05)。年齡<35 歲以及≥65 歲患者雌激素受體(ER)表達陽性占比、孕激素受體(PR)表達陽性占比以及HER-2 表達陽性的占比高于35~54 歲和55~64 歲年齡段患者,差異有統計學意義(P<0.05)。年齡<35 歲以及≥65 歲患者中晚期(Ⅲ期、Ⅳ期)、HER-2 過表達型以及三陰性占比高于35~54 歲以及55~64 歲年齡段患者,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 不同年齡段患者臨床病理特征比較 [n(%)]

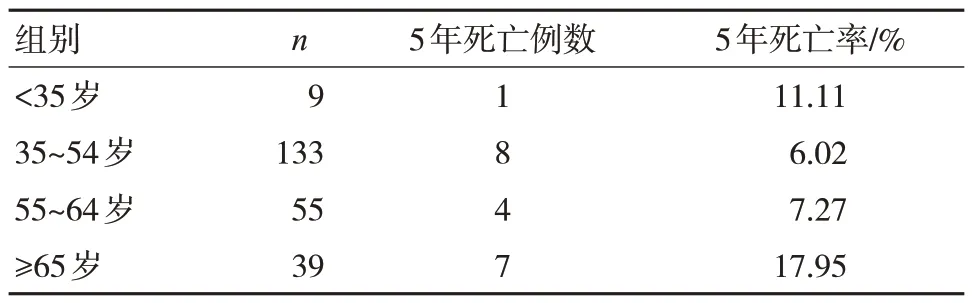

2.2 不同年齡患者生存狀況比較

年齡<35 歲和≥65 歲的乳腺癌患者5 年死亡率高于年齡35~54 歲以及55~64 歲的乳腺癌患者,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 不同年齡患者生存狀況比較

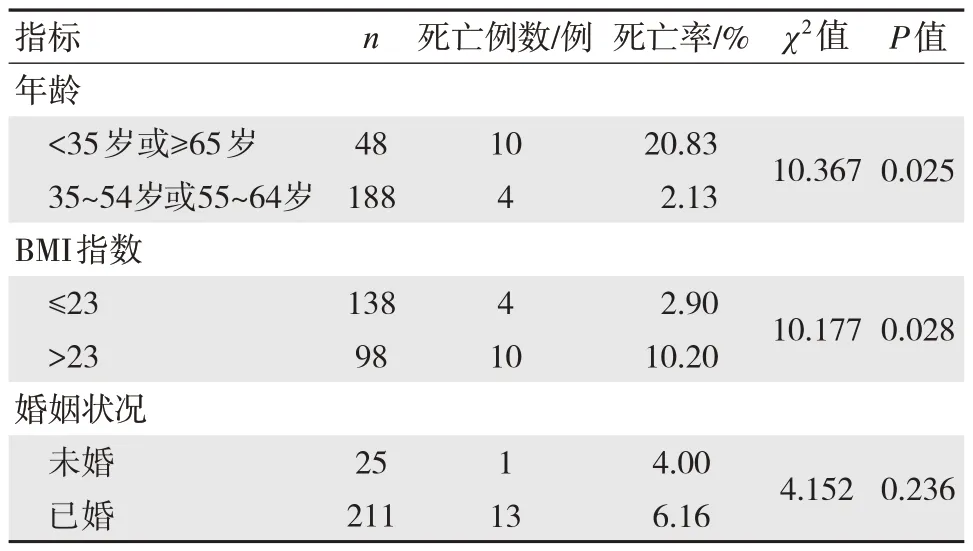

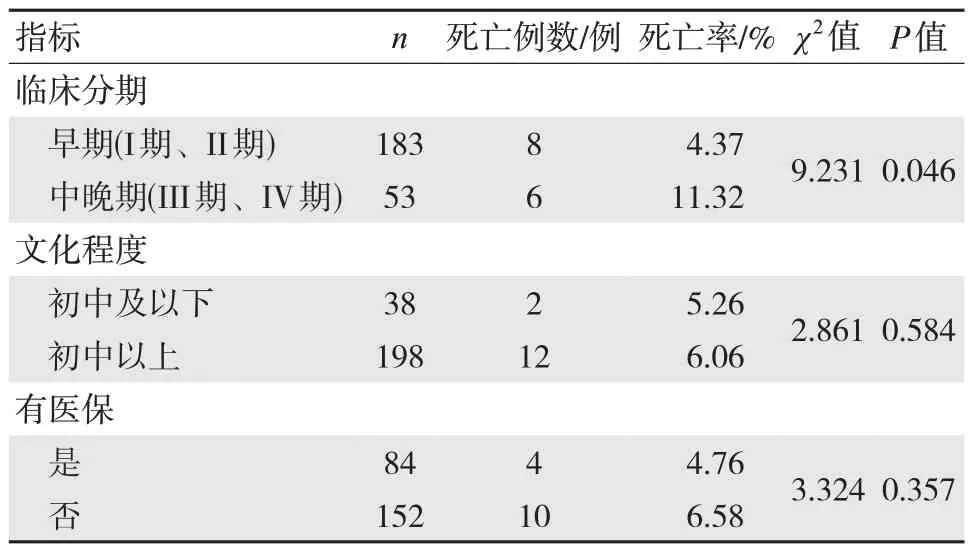

2.3 對影響患者死亡的因素進行單因素分析

表3 結果顯示,年齡、臨床分期、BMI 指數是影響乳腺癌患者死亡的主要指標因素(χ2=9.865,P=0.032)。

表3 影響患者死亡的單因素分析

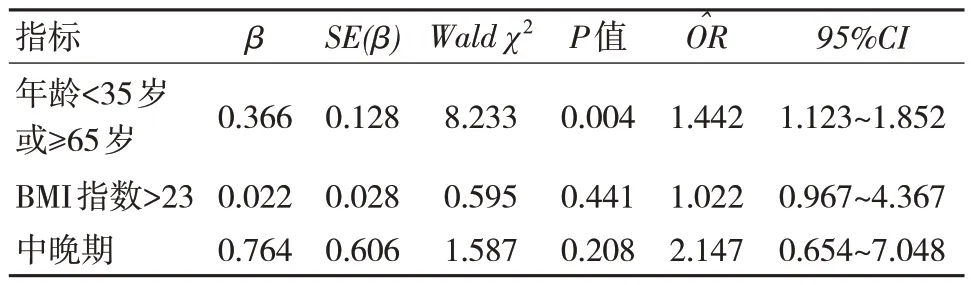

2.4 對影響患者死亡的因素進行多因素分析

表4 結果顯示,發病年齡<35 歲和≥65 歲是乳腺癌患者發生死亡的影響因素(P<0.05)。35 歲<發病年齡<65 歲時,乳腺癌患者發生死亡的風險隨年齡增加而降低;發病年齡≥65 歲時,乳腺癌患者發生死亡的風險隨著年齡增加而上升。

表4 影響患者死亡的多因素分析

續表3 影響患者死亡的單因素分析

3 討論

乳腺癌是導致我國女性死亡的第二位惡性腫瘤,手術治療可以根治疾病,再加以生物治療、內分泌藥物以及化學藥物治療,能夠達到治愈的效果[8-9]。但治療期間,患者需要面對癌癥疾病的打擊,同時需要接受乳房切除的事實,乳房作為女性的第二特征[10-11],一方面對自身形象造成影響,另一方面也會影響患者的母性、夫妻感情等,對患者的身體和心理都造成了沉重打擊和傷害[12-13]。

本研究結果顯示,不同年齡段患者病理類型和組織學分級比較,差異無統計學意義(P>0.05)。年齡<35 歲以及≥65 歲的患者腫瘤大小>5 mm 的占比高于35~54 歲以及55~64 歲年齡段患者(P<0.05)。年齡<35 歲以及≥65 歲患者ER 表達陽性占比、PR 表達陽性占比以及HER-2 表達陽性的占比高于35~54 歲和55~64 歲年齡段患者(P<0.05)。年齡<35 歲以及≥65 歲患者中晚期、HER-2 過表達型以及三陰性占比高于35~54 歲以及55~64 歲年齡段患者(P<0.05)。這提示了絕經前后的年齡段發生乳腺癌的風險較高,臨床應重視對該年齡段婦女的宣傳、篩查和治療工作,且<35歲和≥65 歲年齡段的乳腺癌婦女往往預后較差[14-15],給患者的身心帶來傷害,影響患者的生活質量,嚴重時還會應發其他并發癥,增加了患者的醫療經濟負擔[16-17]。尤其是老年乳腺癌患者,目前臨床上尚未有明確的針對老年乳腺癌的治療,同時在治療過程中,老年乳腺癌患者由于對疾病缺乏足夠的認知,治療過程中容易產生不良反應,因而配合醫護人員工作的意愿較低[18-19]。另外乳腺癌患者需要長時間服用藥物,化療過程比較痛苦,且隨著年齡的增加,所能達到的治療效果也較為有限,患者容易產生消極的情緒,增加了不良預后的風險,同時對患者的生存時間也造成了影響[20-21]。因此臨床治療工作當中,除了要注重患者身體疾病的治療以外,還要加強對乳腺癌患者相關知識的宣傳工作,讓患者更加了解自身的疾病,建立科學的癌癥防治理念,積極面對治療,配合和醫護人員的工作[22]。同時工作人員也要加強與患者的溝通交流,了解患者真實想法,針對患者的不良情緒和消極心理進行針對性安慰或治療,以促進患者預后,提高患者生存質量。

本研究結果顯示,年齡<35 歲和≥65 歲的乳腺癌患者5 年死亡率高于年齡35~54 歲以及55~64歲的乳腺癌患者(P<0.05)。單因素結果顯示,年齡、臨床分期、BMI 指數是影響乳腺癌患者死亡的主要指標因素(P<0.05)。多因素結果顯示,發病年齡<35 歲和≥65 歲是乳腺癌患者發生死亡的影響因素(P<0.05)。35 歲<發病年齡<65 歲時,乳腺癌患者發生死亡的風險隨年齡增加而降低;發病年齡≥65 歲時,乳腺癌患者發生死亡的風險隨著年齡增加而上升。這提示我們,臨床治療工作中,應對注重對高風險年齡段患者病情的觀察,對于臨床分期處于早期階段的患者,應做好預防治療工作,防止患者病情進展,盡可能將腫瘤切除,同時也要制定針對性的手術方案和護理方案,減少不良預后的發生[23]。對于中晚期乳腺癌患者,應注重患者的生存質量和疾病控制,盡量延長患者生命的同時,提高患者生活質量[24-25]。

綜上所述,年齡<35 歲以及≥65 歲的乳腺癌婦女多數為中晚期,分子分型以HER-2 過表達型以及三陰性為主,且該年齡段的乳腺癌婦女患者預后較差,死亡風險較高,因此臨床應注重對絕經前后婦女的篩查和治療。