家庭受教育水平對家庭消費的影響

商 港

(南京財經大學經濟學院,江蘇 南京 210023)

一、引言

改革開放以來,中國經濟依靠投資、出口、消費“三駕馬車”拉動取得了飛速發展,人民生活水平顯著提高。但從國際環境看,金融危機引起全球經濟發展受挫后,貿易保護主義抬頭,加之全球新冠肺炎疫情仍舊嚴峻,國際經濟發展進一步受挫,我國外貿出口受到巨大沖擊。同時,因中國國內產業升級轉型的需要,我國經濟已由高速增長階段轉向高質量發展階段,經濟增長進入新常態。因此,在國內外經濟發展的大背景下,擴大內需、提高居民消費成為保持我國經濟發展的必由選擇。為適應經濟發展,我國教育改革也在穩步進行,其中擴大高校招生規模是近年來高等教育的大趨勢,而近年來研究生的招生規模也在進一步擴大,為應對疫情沖擊,減少失業,提高本科畢業生就業競爭力,教育部及國務院明確表示擴大研究生招生規模。而教育一方面提高勞動者生產率,提高收入水平,增加消費支出;另一方面也對勞動者的消費觀念產生影響,從而影響消費結構,因此教育水平是影響家庭消費的重要因素。

既然教育水平可以影響消費,那么教育對消費影響是拉動作用還是抑制作用呢?教育水平對不同類型的消費影響是否有顯著差異?本文正是基于中國經濟發展環境與相關教育舉措,對這些問題進行研究。

本文采用北京社會科學調查中心2018年中國家庭追蹤調查數據,分析家庭受教育水平對家庭消費的影響。本文的貢獻主要包括:通過家庭成員的學歷,構建家庭受教育水平指標,以家庭為單位研究教育水平對消費的影響;檢驗了受教育水平通過收入影響消費的中介效應。

本文的其余部分結構安排如下:第二部分是文獻綜述;第三部分數據和模型,主要分為數據來源、變量說明和描述性統計、模型介紹三個方面;第四部分是實證分析,首先給出了家庭受教育水平對家庭消費水平和消費結構影響的實證分析結果,接著對家庭受教育水平通過家庭收入影響消費的中介效應檢驗,最后對研究結論進行穩健性檢驗;第五部分結論。

二、文獻綜述

居民消費影響因素一直是經濟學研究的重要課題,學者們已經對影響居民消費的諸多因素進行了分析和檢驗。這些因素主要可以分為兩類:一類是與家庭特征緊密相關的傳統的因素,如家庭收入水平、資產水平、家庭規模、性別、年齡、婚姻狀況等,這些因素對居民消費的影響主要體現在消費水平方面;另一類則是伴隨著社會經濟發展,逐漸受到人們關注的新因素,如互聯網的使用、金融知識和金融素養、健康狀況和健康風險等,這些因素有的通過改變消費的方式影響著居民消費,有的則是通過提高居民的購買力水平進而影響居民消費水平,還有的則是通過改變居民消費觀念進而影響消費結構。

教育對消費的影響一方面是教育提高居民的消費水平。人力資本理論認為教育具有生產性,教育投入的回報會通過勞動收入的提升體現出來,勞動收入的差別可被視為教育差異的一種有用的近似值。R.T.Michael研究發現,教育與收入正相關,教育對實際財富收入的提高改變了商品的相對價格,導致了居民對更便宜消費活動的傾向。不僅如此,他還發現,教育也提高了家庭的非市場支出效率,即對市場商品和服務的選擇和購買。G.M.Mkrtchian發現,知識、學歷和專業不僅可以讓年輕人在勞動力市場中獲得競爭地位,還讓他們在之后產生更高水平的消費欲望。

教育對消費影響的另一方面是教育提高居民的消費質量和改善居民的消費結構。舒爾茨等提出的人力資本理論不僅論述了教育的生產性功能,還指出了教育的消費性價值,即教育總是創造一種消費資本的客觀事實,這種資本具有可以改善學生之后的消費愛好和消費質量的特征。尹世杰研究了學校教育對消費觀念的影響,指出教育可以引導人們形成正確的消費觀和價值觀,學校教育對健康文明消費觀念的樹立和傳播發揮著重要作用。錢志勇研究發現,受教育程度更高的個體能夠以效用最大化為消費行為的指導原則,其消費決策也更加理性。張學敏和田曼通過研究受教育水平對消費技能的影響發現,更高的受教育程度,能夠更好地獲得商品的使用和維護信息以及更好地消費維權,因而可以從消費中獲得更大的效用。李軍等通過研究消費結構系數發現,收入水平在教育水平和消費結構系數之間具有完全的中介效應,消費結構系數與人均受教育年限之間存在顯著的正向關系。

從以上研究文獻可以看出,教育對消費的影響,一方面是教育的增值提高了消費主體收入,從而提高購買力水平,進而提高消費水平;另一方面是對消費觀念的改變,從而改善消費結構。

三、數據與模型

(一)數據來源

本文所用數據來源于2018年中國家庭追蹤調查(CFPS2018),CFPS是一項全國綜合性的社會追蹤調查項目,由北京社會科學調查中心(ISSS)負責實施,重點關注中國居民的經濟和非經濟福利,以及包括經濟互動、教育獲得、家庭關系與家庭動態、人口遷移、身心健康等在內的諸多研究主題,旨在通過追蹤收集個體、家庭、社區三個層次的數據,反映中國經濟、社會、人口、教育和健康的變遷,為學術研究公共政策分析提供數據基礎。2018年CFPS的調查對象為中國31個省、市、自治區(不包含港澳臺地區)中的家庭戶和樣本家庭戶中的所有家庭成員,總樣本規模為14241戶家庭,58504個個體。本文通過將個人調查問卷進行處理,作為家庭變量的一部分,將其提取后與家庭數據合并,形成家庭層面7039戶的總體數據集。

(二)變量說明與描述性統計

1.因變量:家庭消費性支出總額與各類家庭消費性支出額及其占比

家庭消費性支出,指家庭衣食住行等日常開銷,具體包括食品、衣著、居住、家庭設備及用品、交通通信、文教娛樂、醫療保健、其他消費性支出八項子類。家庭消費性支出的計算期間為受訪發生時過去12個月為基準。在檢驗家庭受教育水平對居民家庭消費的影響時,在不同對模型中因變量分別為家庭消費支出總額、生存型消費支出及其占比、發展型消費支出及其占比和享受型消費支出及其占比。其中,生存型消費是指家庭為了維持生存所必需的物質和勞務消費,主要包括食品、衣著、日用品及居住支出;發展型消費是指家庭為了成員健康發展的各項支出,主要包括家庭設備、交通、教育及醫療支出;享受型消費是指家庭成員出于享樂目的的支出,主要包括文化娛樂、旅游等各項支出。

表1給出了模型中被解釋變量的描述性統計結果。從表1可知,生存型消費支出占比的均值為0.62,標準差為0.20,表明中國居民的消費支出以生存型消費支出為主。發展型消費占比為0.34,標準差為0.20,表明中國不同家庭之間發展型消費支出存在較大差異。享受型消費支出占比為0.04,表明中國享受型消費支出占在消費支出結構中占比較低,有待進一步提高。

表1 被解釋變量說明及描述性統計

2.關鍵變量:家庭受教育水平

家庭受教育水平是本文重點關注的解釋變量,一方面家庭受教育水平越高,其所從事工作的工資率越高,有利于擴大家庭的財富規模,從而對家庭消費產生影響;另一方面,家庭受教育水平也影響著家庭的消費觀念,從而對家庭消費產生影響。

在已有的研究中,對家庭受教育水平的衡量均是以家庭某個家庭成員的受教育水平或者簡單的所有成員教育水平的加總,由于家庭的規模、結構不同導致家庭的多樣性,這樣的測度方法有很大的缺陷。例如,以家庭成員中獲得的最高學歷作為家庭受教育水平的衡量指標,這樣無法區分開相同規模的家庭只有一個人獲得該最高學歷和有多個人甚至全部獲得該最高學歷;而以所有家庭成員的受教育年限進行加總,則無法區分開不同規模家庭具有相同教育年限。

本文為了克服上述缺陷,將家庭成員的年齡作為權重,計算家庭學歷的加權平均值。在CFPS2018調查問卷中,個人最高學歷被分為文盲/半文盲、小學、初中、高中、大專、大學本科、碩士研究生、博士研究生八類,分別賦值為1~8,數值越大代表學歷越高。

3.其他控制變量

除了家庭受教育水平,本文還選取了一系列與家庭消費有關的控制變量,主要包括家庭收入、家庭資產、城鄉分類、所在省份人均GDP、所在省份CPI、上一期消費支出、家庭規模、家庭女性占比、家庭兒童占比、家庭青年人占比、家庭老年人占比、家庭離婚或喪偶成員占比、家庭未婚成員占比、家庭健康水平、互聯網對家庭商業活動重要性、家庭是否有宗教信仰等。

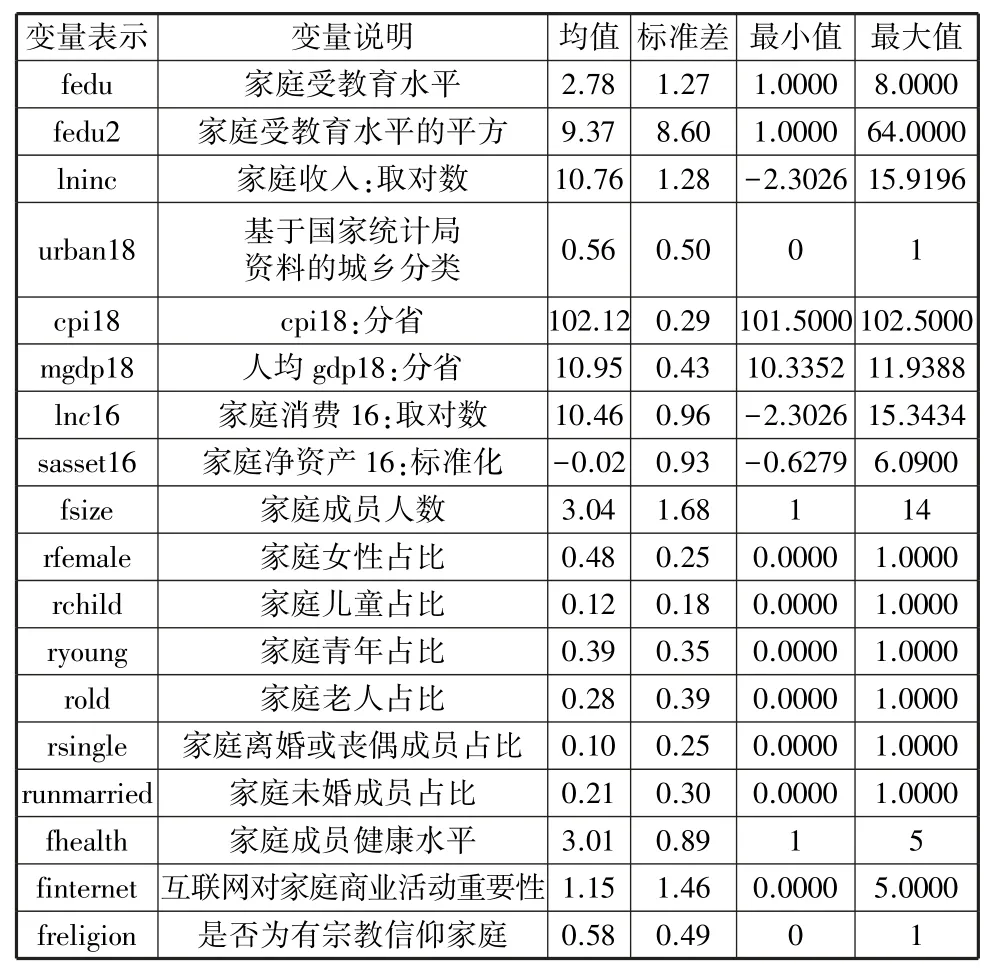

表2給出了模型中關鍵解釋變量和控制變量的描述性統計結果。從表2可知,中國家庭受教育水平均值為2.78,標準差為1.27,對應的學歷介于小學和初中之間,說明中國家庭的受教育水平不高,家庭之間也存在較大差異。2016年和2018年的消費取對數的均值為10.46,10.64,標準差為0.96,0.91,說明中國消費水平有所提高,且家庭之間消費差異在縮小。由于本文對家庭有宗教信仰的定義是,家庭成員有相信佛或菩薩、神仙、真主安拉、天主、耶穌基督,因此有家庭宗教信仰的占比達到了0.58。

表2 解釋變量說明及描述性統計

在實證分析中,為了克服離群值的影響,使回歸結果更穩健,家庭消費性支出總額、生存型消費額、發展型消費額、享受型消費額、家庭收入、家庭資產等數據均做了對數化處理。

(三)模型設定

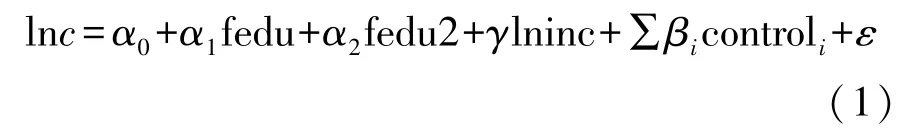

為了分析家庭受教育水平對家庭消費水平的影響,本文以家庭消費為因變量,以家庭受教育水平為關鍵變量來建立如下經濟模型:

c

是家庭消費的對數,fedu為家庭受教育水平,control為控制變量,ε

為隨機擾動項。基于模型(1)分別對生存型消費支出、發展型消費支出、享受型消費支出進行回歸分析,以研究家庭受教育水平對三種類型消費的影響。為了分析家庭受教育水平對消費的影響機制,在模型(1)的基礎上分別以生存型消費支出、發展型消費支出、享受型消費支出為被解釋變量,對家庭收入的中介作用進行檢驗,建立如下兩個模型:

其中變量的含義同模型(1)。如果模型(1)(2)(3)中家庭受教育水平fedu前的系數均顯著,且模型(2)中fedu前的系數大于模型(1)中fedu的系數,則表明家庭受教育水平fedu通過家庭收入影響居民消費的中介效應存在。

在研究了家庭受教育水平對家庭消費性支出總額和不同類型消費性支出影響的基礎上,分別以生存型消費支出占比、發展型消費支出占比、享受型消費支出占比為被解釋變量,建立如下三個模型,以分析家庭受教育水平對家庭消費結構的影響:

其中,rsc、rdc和rec分別表示家庭生存型消費支出占比、發展型消費支出占比、享受型消費支出占比。

四、實證分析

(一)家庭受教育水平對家庭不同類型消費水平的影響

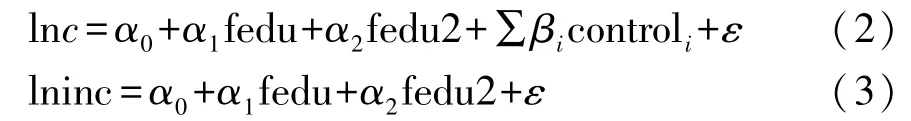

表3給出了家庭受教育水平對家庭消費水平影響的回歸結果。從回歸結果可以看出,在控制了家庭經濟狀況(收入等)、地區差異(省域GDP和CPI)、家庭結構和家庭狀況等因素后,家庭受教育水平對家庭消費性支出總額、生存型消費支出、發展型消費支出、享受型消費支出均有正向影響,且顯著性水平較高,均在1%水平上顯著。其中,家庭受教育水平對享受型消費水平的邊際效應最大,教育水平對總消費水平和其他類型消費水平的邊際效應也較大,但與對享受型消費水平相比,還有一定的差距。從回歸結果中還可以看出,家庭受教育水平的二次項對消費水平均有負向影響,其中對總消費水平和生存型消費水平在1%水平上顯著,對發展型消費水平和享受型消費水平在5%水平上顯著。綜合考慮家庭受教育水平的一次項和二次項,家庭受教育水平對消費水平的影響呈現出倒“U”型,且由正向轉為負向影響的教育水平依次為6.5、5、5、9左右,考慮到實際受教育水平最大值為8,因此,家庭受教育水平對享受型消費水平的影響實際上恒為正向。

表3 家庭受教育水平對家庭消費水平的回歸結果

此外,回歸結果中還包含了家庭收入、家庭所在省的經濟發展水平、家庭上一調查期間的消費等變量以控制居民消費水平的其他因素。由回歸結果可以看出,所選變量對家庭總消費水平的影響,家庭女性占比和老人占比分別在10%和5%水平上顯著,其余均在1%水平上顯著。而對各個類型的消費水平,影響的顯著性和影響的邊際效應大小則存在差異。

(二)家庭受教育水平對家庭不同類型消費占比的影響

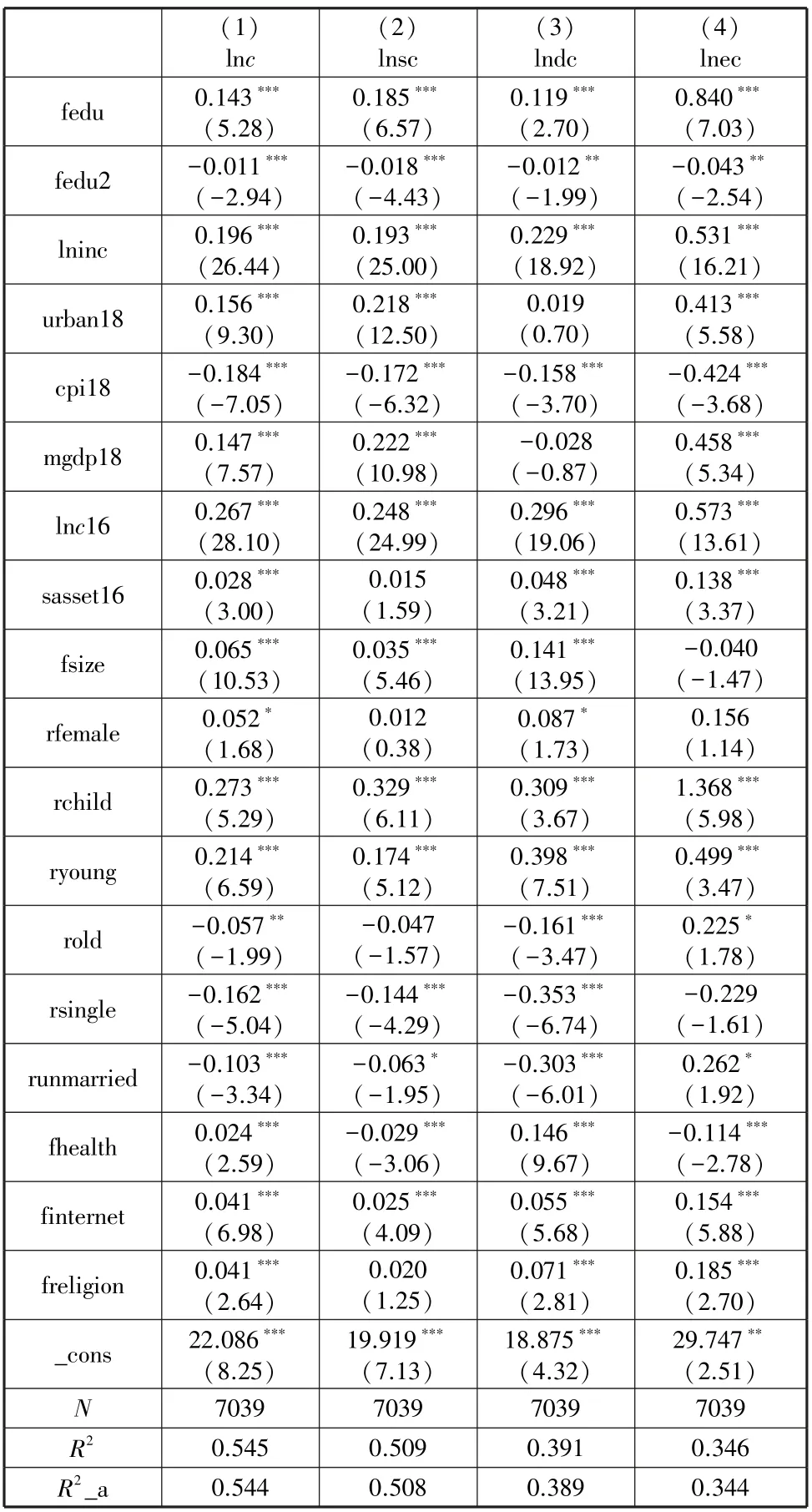

通過對家庭受教育水平對家庭總消費水平和各類型消費水平關系的實證分析發現,家庭受教育水平對家庭不同類型消費水平的影響存在明顯差異,本部分分析家庭受教育水平與不同類型消費占比的關系,以進一步研究家庭受教育水平對家庭消費結構的影響。

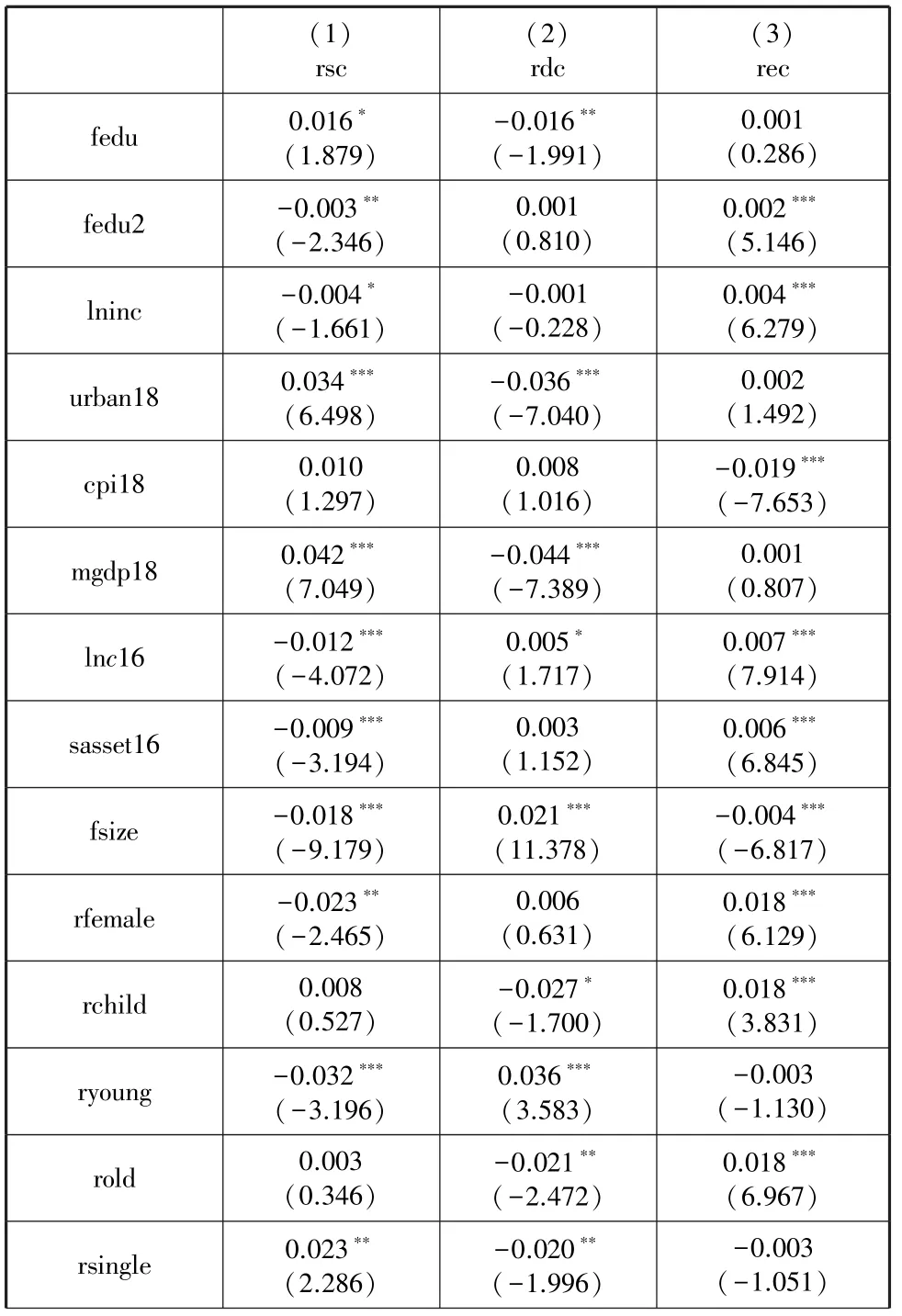

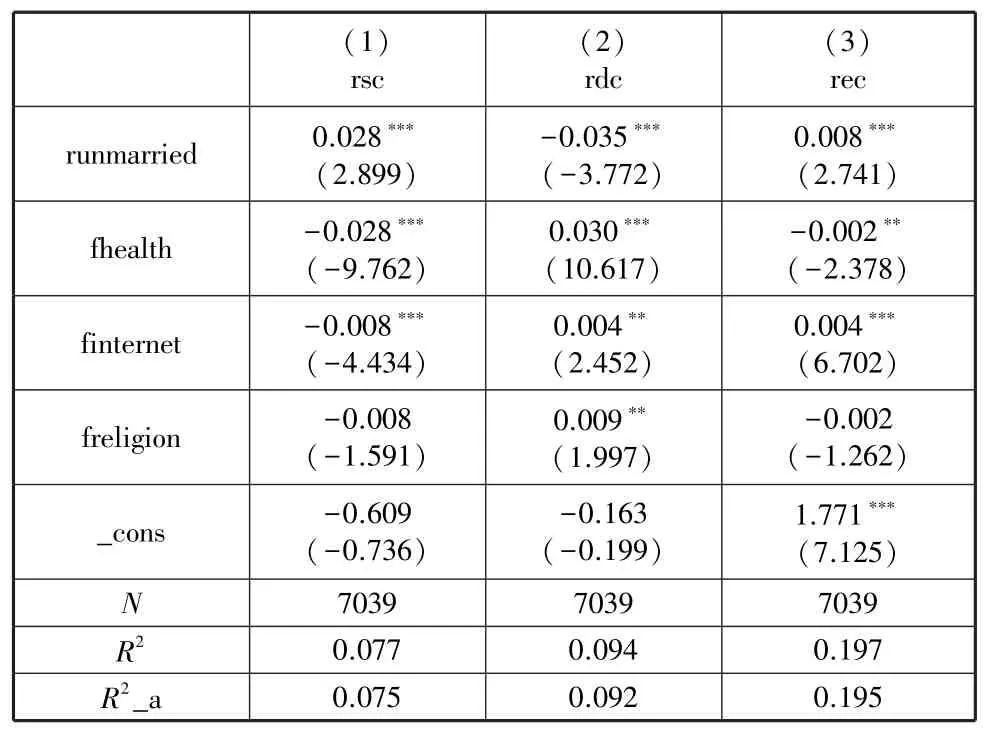

表4給出了家庭受教育水平對家庭消費占比影響的回歸結果。從回歸結果可以看出,家庭受教育水平的一次項和二次項均對生存型消費支出占比有顯著影響,分別在10%和5%水平上顯著;對發展型消費支出占比,只有一次項顯著,顯著性水平為5%且為負向影響;對享受型消費支出占比,只有二次項顯著,顯著性水平為1%且為正向影響。

表4 家庭受教育水平對家庭消費占比的回歸結果

續表

家庭受教育水平對消費支出占比的影響也呈現出倒“U”型,但由正向影響轉為負向影響的教育水平為2.6,家庭受教育水平處于較低水平上,隨著受教育水平的提高,家庭生存型消費支出占比也隨之提高,但由于教育水平對享受型消費的邊際效應更大,因此很快對消費支出占比的影響由正向轉為負向,而由于受教育水平對發展型消費水平的影響邊際效應最小,因此受教育水平對發展型消費占比始終為負向。這意味著,家庭受教育水平提高的過程中,在較低受教育水平上,首先主要提高家庭生存型消費支出,當生存型消費支出提高到一定程度,則改為主要提高享受型消費支出,這也符合中國自古以來“倉廩實而知禮節,衣食足而知榮辱”的傳統。

(三)家庭受教育水平影響家庭消費機制檢驗

大量文獻表明,教育可以提高居民的收入,而收入又是影響居民消費的主要因素。那么家庭受教育水平影響家庭的消費,是否是通過影響家庭收入來實現的呢?收入的中介效應是否存在呢?本部分將利用前文建立的中介效應模型來檢驗收入的中介效應。

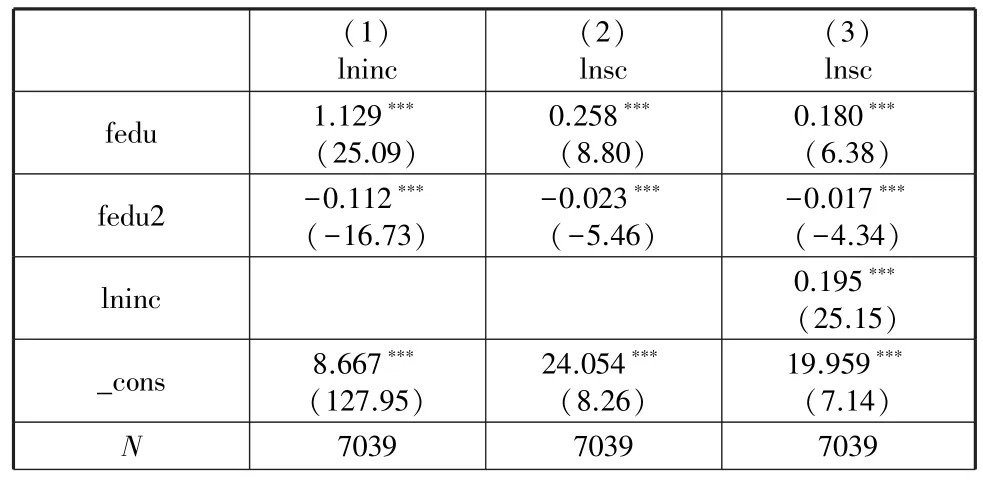

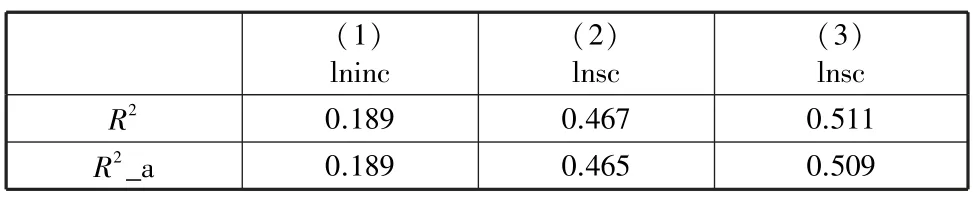

表5給出了家庭受教育水平通過收入影響生存型消費水平的中介效應檢驗結果。從表5可以看出,家庭受教育水平的一次項和二次項在所有模型中的系數估計值均在1%水平上顯著,表明家庭受教育水平對家庭收入水平和生存型消費水平均有顯著影響,通過對比第(2)列和第(3)列中家庭受教育水平的系數發現,在加入相同的控制變量情況下,加入家庭收入變量時,家庭受教育水平的一次項對生存型消費水平的邊際影響由0.258下降到0.180,二次項對生存型消費水平的邊際影響由-0.023上升到-0.017,即包含中介變量家庭收入為解釋變量的模型中,其家庭受教育水平前的系數估計值的絕對值小于未包含中介變量模型中家庭受教育水平變量前的系數估計值的絕對值。因此,驗證了家庭受教育水平確實可以通過收入來影響家庭生存型消費水平,進而影響家庭消費結構。

表5 家庭受教育水平通過家庭收入影響生存型消費的中介效應檢驗

續表

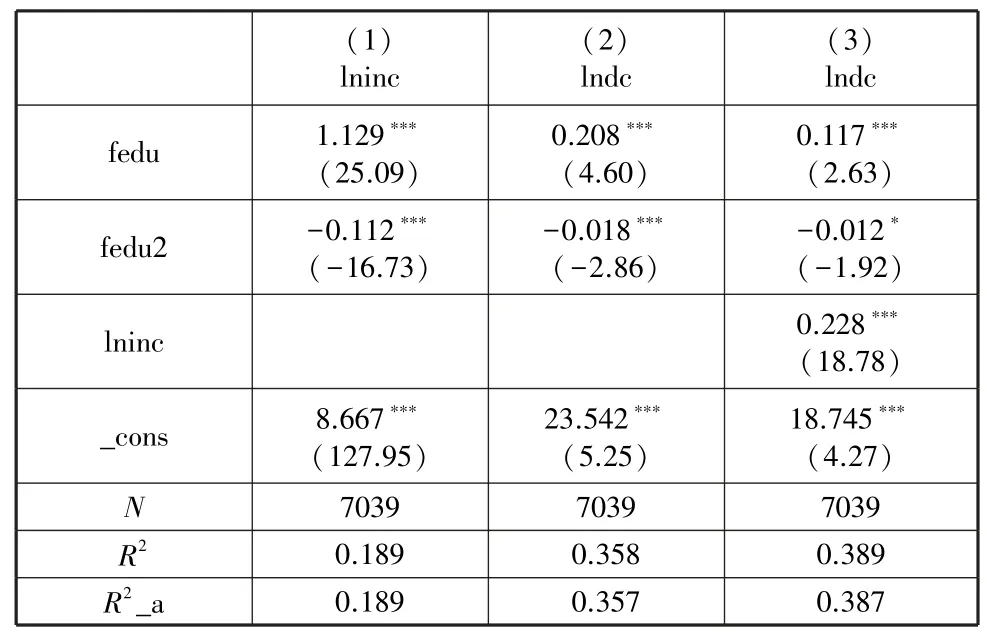

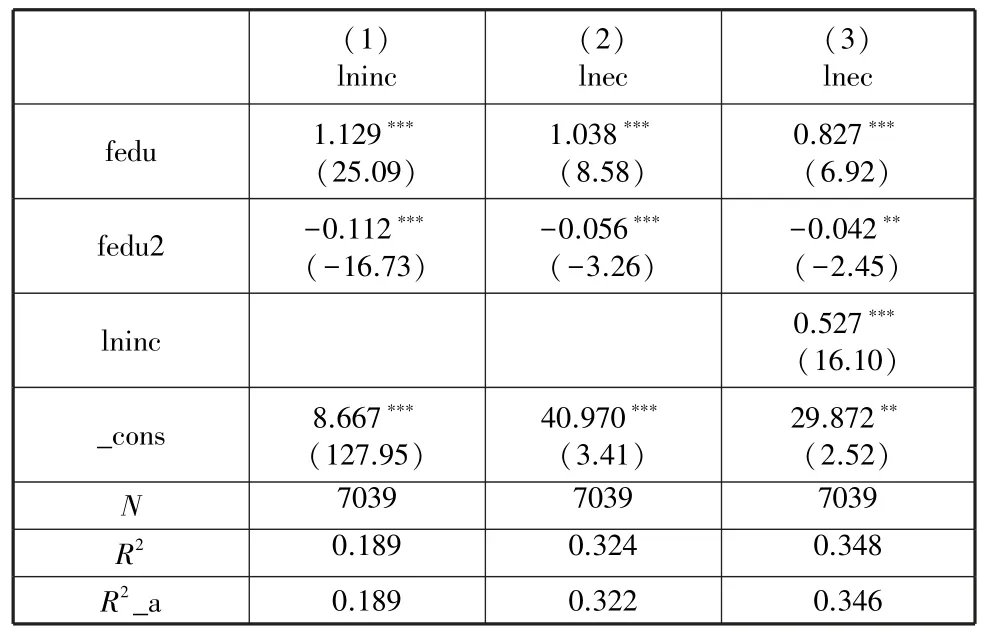

表6和表7分別給出了家庭受教育水平通過收入影響發展型消費水平和享受型消費水平的中介效應檢驗結果。從表6和表7的回歸結果中可以看出,家庭受教育水平對家庭收入水平和發展型消費水平、享受型消費水平均有顯著影響,且存在收入的中介效應。在加入相同的控制變量情況下,對家庭發展型消費的回歸模型中,在加入家庭收入變量時,家庭受教育水平的一次項對發展型消費水平的邊際影響由0.208下降到0.117,二次項對生存型消費水平的邊際影響由-0.018上升到-0.012;對家庭享受型消費的回歸模型中,在加入家庭收入變量時,家庭受教育水平的一次項對發展型消費水平的邊際影響由1.038下降到0.827,二次項對生存型消費水平的邊際影響由-0.056上升到-0.042。

表6 家庭受教育水平通過家庭收入影響發展型消費的中介效應檢驗

表7 家庭受教育水平通過家庭收入影響享受型消費的中介效應檢驗

因此,家庭收入的中介效應存在,家庭受教育水平可以通過收入來影響家庭生存型消費水平、發展型消費水平和享受型消費水平,進而影響家庭消費結構。

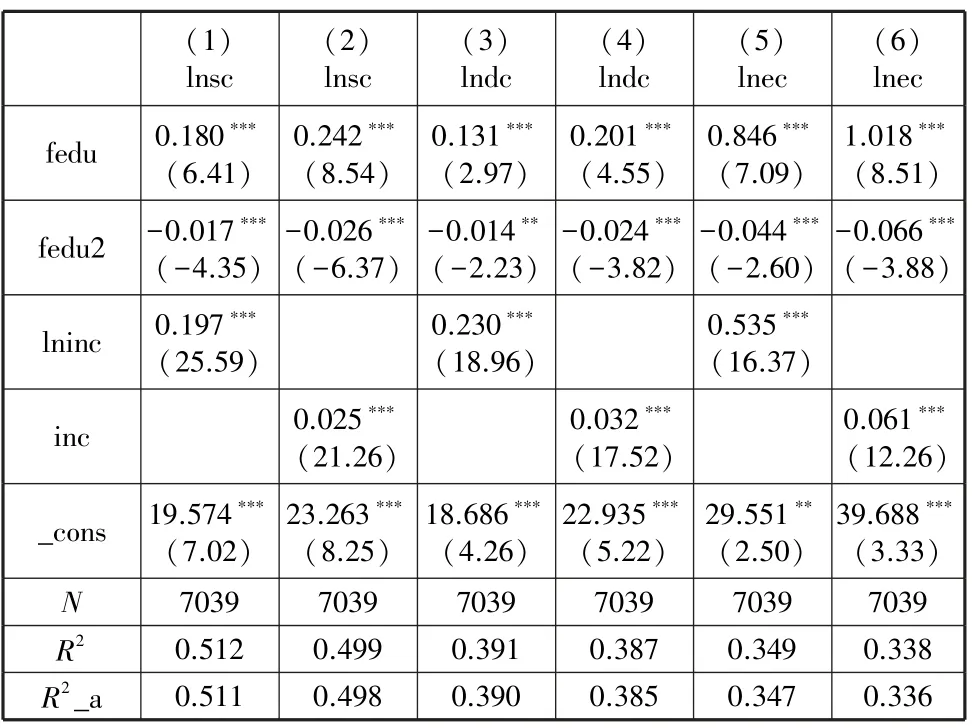

(四)穩健性檢驗

為了檢驗上述結果的穩健性,將原始家庭收入數據進行縮尾處理并將單位由元換算成萬元,替代原來對數化處理的家庭收入變量進行回歸,得到表8的家庭受教育水平對家庭消費水平的穩健性檢驗結果,其中(1)(3)(5)列為對數化家庭收入作為控制變量的回歸結果,(2)(4)(6)列為進行了縮尾處理的以萬元為單位的家庭收入作為控制變量的回歸結果。

表8的結果表明,不管控制變量是對數化家庭收入還是縮尾處理后以萬元為單位的家庭收入,家庭受教育水平的一次項和二次項對家庭各類型的消費水平均有顯著影響,且影響的方向和邊際效應大小順序保持一致。從影響的方向上來說,家庭受教育水平的一次項對各類型消費均有正向影響,二次項影響均為負向影響;從邊際效應大小上來說,以對數化家庭收入作為控制變量的回歸結果,受教育水平對家庭享受型消費水平影響的邊際效用最大,其次為生存型消費,最小為發展型消費,以縮尾處理后以萬元為單位的家庭收入作為控制變量的回歸結果也有同樣的規律,說明上述回歸結論基本穩健可靠。

表8 家庭受教育水平對家庭消費水平的影響穩健性檢驗

五、結論

本文基于2018年中國家庭追蹤調查(CFPS 2018)數據,研究了家庭受教育水平對家庭消費水平和消費結構的影響。本文基于家庭成員的受教育水平構建了家庭受教育水平,分別分析了家庭受教育水平對家庭總消費水平、生存型消費水平及其占比、發展型消費水平及其占比、享受型消費水平及其占比的影響。通過采用不同家庭收入水平的測度,對家庭消費進行估計,結果顯示本文的研究結論是穩健的。

研究主要發現,從各類型消費的絕對水平來看,家庭受教育水平對生存型消費水平、發展型消費水平、享受型消費水平均有顯著的影響,且呈現倒“U”型結構,且家庭受教育水平通過家庭收入影響家庭消費的中介效應存在。從各類型消費的占比來看,家庭受教育水平對家庭生存型消費的占比影響呈現倒“U”型結構,對發展型消費占比有負向影響,對享受型消費占比的影響為“U”型結構。即在家庭受教育水平較低時,家庭受教育水平對生存型消費占比有顯著的正向影響,但家庭受教育水平提高到一定階段,家庭受教育水平對生存型消費占比的影響變為負向,而對發展型消費占比的影響始終為負,對享受型消費占比的影響始終為正。