新冠疫情中不同時期民眾風險認知及心理行為的比較研究

劉 方

(四川工商學院教育學院,四川 眉山 620000)

前言

2020年年初我國遭遇了嚴重的“新型冠狀病毒”的威脅,全國上下進入一種緊張的抗疫戰斗中。新冠病毒疫情的爆發是一種不可預見的風險事件,它威脅著人們的生理健康,同時影響著人們的心理健康狀態。這種真實的風險情境激發人們對病毒風險的感知,致使群眾去了解更多有關疫情的信息[1]。而在網絡發達的新媒體時代,居家的民眾也可以通過多種渠道了解有關疫情的信息,但風險的社會放大效應認為,風險事件通過媒體向大眾逐漸傳播的過程中,容易出現“以訛傳訛”的現象,不良信息的傳遞會導致公眾的猜測、恐慌,使風險的負面影響擴大[2],加劇人們對風險的感知,進而影響人們的心理健康狀況。因此本研究選取疫情發展的兩個時期(疫情高發期和疫情低發期),分別調查兩個時期民眾的風險認知、心理健康水平、應對行為,以及民眾信息獲得渠道和社會心理支持系統狀況。我們期望通過這種對比研究,了解民眾在疫情發展的不同時期,其風險認知和心理健康狀況的變化情況,為幫助民眾緩解風險事件中的恐慌心理提供一些對策。

1 研究方法

1.1 調查對象

本次調查主要針對四川省的15 個區市進行了兩次調查,第一次調查是在“新型冠狀病毒”傳播的高發期,即2月10日-2月15日,此時正是國內疫情高峰期,傳播速度快,確診率高,國內實施了停工停產。本次調查共獲得有效問卷573 份。第二次調查是在“新型冠狀病毒”傳播的低發期4月1日-4月10日,國內的疫情基本被控制,已復工復產,確診率較低。本次調查共獲得有效問卷366 份。

1.2 調查工具

(1)信息渠道和可信度調查問卷

問卷中列舉了10 種獲取疫情信息的渠道,要求被試選擇獲取疫情信息的渠道(多選),并對每種渠道信息的可信程度進行評分(5 點等級評價),得分越高,說明該種渠道的信息越可靠。

(2)風險認知調查問卷

根據Slovic 的風險認知模型,以及時勘等人[3]在“非典”中的風險認知調查問卷,本研究采用熟悉性和可控性兩個維度,并對時勘等人的問卷進行適當的修訂,利用5 點等級評定法調查民眾對“新型冠狀病毒肺炎”疫情有關7 個方面信息的風險認知。

(3)信息源對風險認知影響的調查問卷

本研究參考了葉仁蓀等人[4]研究中有關“非典”疫情信息源對風險認知影響的調查問卷,編制了“新型冠狀病毒”疫情信息源對風險認知影響的調查問卷。本問卷共三個維度:患病信息、治愈信息、與自身相關信息。患病信息維度下包含9 個項目,治愈信息維度下包含2 個項目,與自身相關信息維度下包含3 個項目。問卷采用李克特5 點量表測量,分數越高表明該類信息對民眾評估風險的影響越大。

(4)心理健康調查問卷

本研究使用12 項一般健康問卷(GHQ-12)測量民眾兩個時期的心理健康水平,該量表共12 個項目,4 個備選項,1、2 選項計為0 分,3、4 選項計為1 分,分數越高,心理健康水平越差。

(5)應對行為問卷

本研究參考了葉仁蓀等人研究中的民眾應對行為問卷,將部分題目的表述進行修改,形成最終的調查問卷。本問卷包含積極應對和回避應對兩個維度,其中積極應對維度下有6 個項目,包括自我保護和主動應對兩個方面;回避應對維度下有3 個項目。該量表使用李克特5 點量表測量,積極應對維度下,分數越高,表明民眾的積極行為更多;回避應對維度下,分數越高,則表明民眾的消極行為更多。

2 研究結果

2.1 兩個時期信息獲得渠道的比較

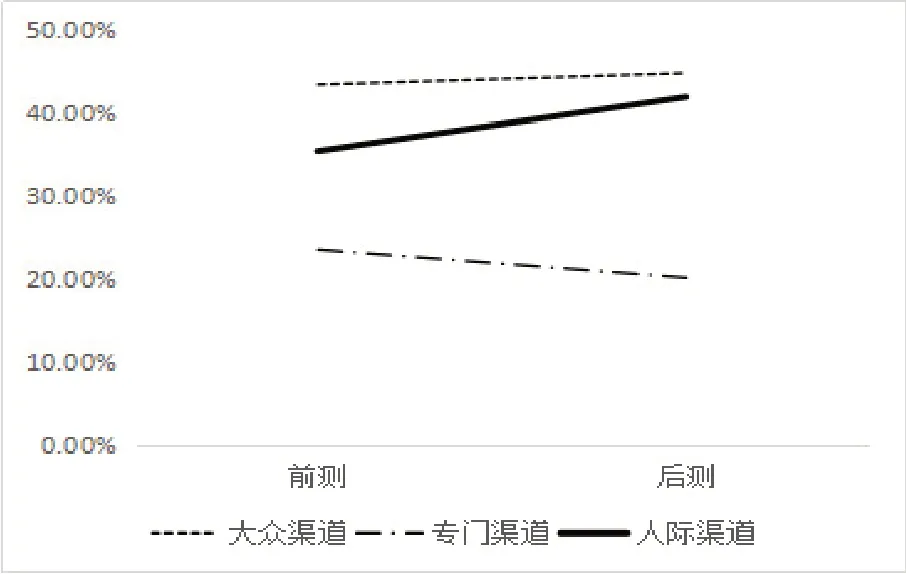

對比疫情高發期和疫情后期的數據結果可知,民眾獲得信息的渠道存在顯著差異,以信息渠道的類型作為組內因素,時間段作為組間因素,進行重復測量的方差分析,結果發現組內因素的主效應顯著(F(2,939)=25.884,P=0.000),組間因素的主效應不顯著(F(2,939)=2.530,P=0.112),交互效應顯著(F(2,939)=5.750,P=0.017)。這說明,民眾在獲得有關疫情的信息時所選擇的渠道有所差別,從圖1可知,民眾更傾向于選擇大眾渠道,如電視、網絡、電臺等;其次是人際渠道,如家人、朋友、同事或同學;最后是專門渠道,如政府部門,相關專家,所在工作單位等。經多因素方差分析發現,人際渠道在兩個時間段的差異顯著(F(1,939)=9.333,P=0.002)。

圖1 兩個時期大眾獲得信息渠道的比較

進一步了解不同時期民眾對信息渠道的信任度的差別,以信息渠道的類型作為組內因素,時間段作為組間因素,進行重復測量的方差分析,結果發現組內因素的主效應顯著(F(2,939)=837.438,P=0.000),組間因素的主效應顯著(F(2,939)=3.143,P=0.077),交互效應顯著(F(2,939)=14.988,P=0.000)。在前測和后測中,民眾對獲得信息渠道的信任度由高到低依次是:專門渠道、大眾渠道、人際渠道。但在兩個不同時期,民眾對獲得信息渠道的信任度沒有顯著差異。經多變量方差分析發現,民眾對人際渠道的信任度在疫情低發期顯著的低于疫情高發期(F(1,939)=16.785,P=0.000)。

表1 兩個時期民眾對獲得信息渠道的信任度變化情況

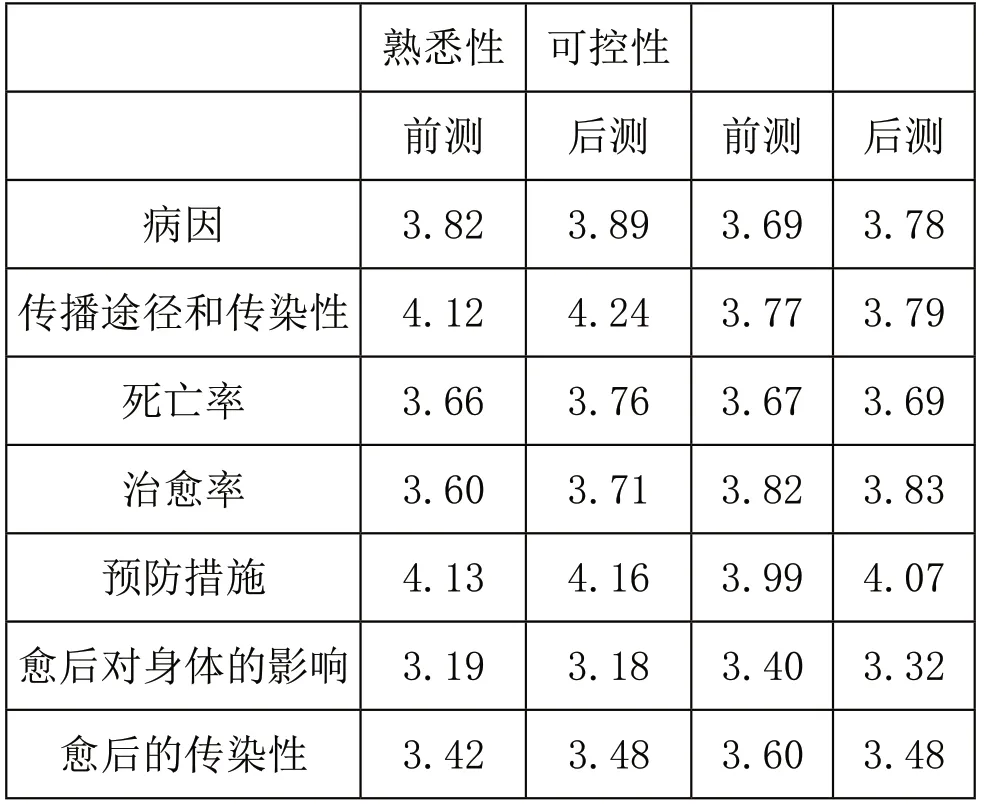

2.2 兩個時期民眾風險認知的比較

以風險的熟悉性和可控性作為組內因素,時間段為組間因素,進行重復測量的方差分析,結果發現組內因素的主效應顯著(F(1,939)=28.138,P=0.000),組間因素的主效應顯著(F(1,939)=19.791,P=0.000),交互效應不顯著(F(1,939)=2.404,P=0.121)。通過多變量方差分析可知,在熟悉性維度上,民眾對新冠病毒的傳播途徑、傳染性等信息(F(1,939)=5.769,P=0.010)的熟悉程度,以及死亡率(F(1,939)=5.656,P=0.012)和治愈率(F(1,939)=7.031,P=0.008)的熟悉程度在疫情低發期顯著提高,說明隨著疫情的發展,民眾對新冠病毒的傳播途徑和傳染性,以及死亡率和治愈率越來越了解。在控制性維度上,民眾對新冠病毒愈后傳染性(F(1,939)=4.891,P=0.027)和愈后對身體的影響(F(1,939)=5.668,P=0.012)的可控性評估在疫情低發期顯著降低。

表2 兩個時期民眾對風險來源的認知

為進一步了解信息源對風險認知的影響,我們以信息源為組內因素,以時間段為組間因素,進行重復測量的方差分析,結果發現組內因素的主效應顯著(F(2,939)=33.767,P=0.000),組間因素的主效應顯著(F(2,939)=11.661,P=0.001),交互效應顯著(F(2,939)=9.576,P=0.002)。在三類信息中,“與自身相關的信息”最能引起人們的風險感知。通過多變量方差分析發現,患病信息對風險認知的影響在兩個時期的差異顯著(F(1,939)=19.687,P=0.000),在疫情高發期,患病信息對風險認知的影響顯著高于疫情低發期(前測:3.93,后測:3.63)。治愈信息(F(1,939)=3.818,P=0.051)和與自身相關信息(F(1,939)=2.094,P=0.148)對風險認知的影響在時間上不存在顯著差異。

表3 兩個時期信息源對風險認知的影響

2.3 兩個時期民眾心理健康水平與應對行為的比較

對兩個時期民眾的心理健康進行調查發現,在疫情高發期,民眾在心理健康上的總均分為1.72 分,在疫情低發期,民眾在心理健康上的總均分為1.26分。通過單變量方差分析可知,前后兩次得分存在顯著差異(F=7.760,P=0.005)。

對民眾面對疫情時的應對行為進行多變量方差分析發現,自我保護行為(F(1,939)=6.147,P=0.001)和回避行為(F(1,939)=4.369,P=0.037)在疫情高發期和疫情低發期有顯著差異,主動應付行為在前測和后測中的差異不顯著(F(1,939)=0.019,P=0.891)。在疫情低發期,民眾的自我保護行為(前測:3.94,后測:4.11)顯著的高于疫情高發期,這說明隨著疫情的發展,民眾的自我保護意識增強,出現更多的個人保護行為。在疫情低發期,民眾的回避行為(前測:1.60,后測:1.48)顯著低于疫情高發期,這表明低風險意識下,民眾的消極應對行為更少,表現出更多的積極應對行為。

表4 兩個時期民眾的應對行為

2.4 社會心理支持的比較

在疫情發展的不同時期,社會心理支持系統能不同程度的幫助民眾緩解不安情緒。在疫情高發期,社會支持系統在緩解民眾恐慌情緒上所發揮的作用按照重要程度依次是:專家學者(4.16)、親朋好友(3.58)、家人戀人(3.55)、同事同學(3.43)、政府官員(3.32)、單位領導(3.3)。在疫情低發期,以上社會支持系統的重要性依次是:專家學者(4.14)、家人戀人(3.7)、政府官員(3.6)、單位領導(3.42)、親朋好友(3.34)、同事同學(3.25)。以社會心理支持類型作為組內因素,時間段為組間因素,進行重復測量的方差分析,結果發現組內因素的主效應顯著(F(5,939)=187.618,P=0.000),組間因素的主效應不顯著(F(5,939)=0.148,P=0.701),交互效應顯著(F(5,939)=10.153,P=0.001)。這說明不同類型的社會心理支持對民眾緩解心理恐慌具有不同的作用,且隨著時間的變化,所發揮的作用也有所變化。進行多變量方差分析發現,政府官員(F(1,939)=19.613,P=0.000)、同事同學(F(1,939)=9.802,P=0.002)、親朋好友(F(1,939)=16.122,P=0.000)、戀人配偶(F(1,939)=4.422,P=0.036)的作用在兩次疫情期發生了顯著的變化,而專家學者起到的作用在兩次疫情期沒有顯著變化。

表5 兩個時期不同社會支持系統對民眾心理恐慌緩解的作用比較

3 討論

3.1 民眾對信息獲得渠道的選擇

從研究結果可知,不論是疫情高發期還是低發期,疫情信息的傳播方式主要以大眾渠道為主,其中以網絡和電視的信息傳播為主要途徑,但在信任程度上,民眾對大眾渠道的信任度并不高,而使用頻率最低的專門渠道的可信度最高。在對民眾疫情期間緩解恐慌情緒的社會心理支持系統的調查中發現,專家學者在緩解民眾恐慌心理中始終發揮著最重要的作用,且隨著疫情的發展政府官員在降低民眾不安情緒上的作用也有了顯著提高,這說明這種“權威”型的人物所提供的信息能夠更好的獲得民眾的信任,且能有效的幫助民眾緩解不安情緒。另外,人際渠道的使用頻率和可信度在兩個時期發生了顯著的變化,相比于疫情高發期,在疫情低發期人際渠道的使用頻率有了明顯的增加,但可信度卻大大降低。人際渠道主要是家人、朋友、同事、同學之間的信息傳遞,人際溝通的直接性和及時性,大大的提高了人們獲取信息的效率。所以隨著疫情的發展,人與人之間的信息傳播會有所增加。

在疫情的社會心理支持來源調查中也發現,在疫情高發期,同事同學、親朋好友在緩解民眾恐慌心理上起到的作用較大,但隨著疫情的發展,他們所發揮的作用有所下降。而家人戀人在疫情高發期和低發期均能有效的緩解民眾的不安情緒。這表明風險信息的人際傳播會加劇民眾的風險感知和恐慌心理,但家人和戀人這種較為親密的人際關系能夠幫助人們緩解由于疫情風險帶來的不良情緒。因此,面對風險事件一方面人們要學會甄別風險信息,另一方面也要建立良好的社會心理支持系統,增進與家人戀人之間的情感,利用親情的溫暖幫助自身消除風險中的恐慌和不安情緒。

3.2 民眾對疫情信息源風險的感知

通過研究結果可知,在疫情低發期,民眾的風險感知水平有了顯著的回落,對疫情相關信息的熟悉性和可控性評估有了明顯的提高。相比于疫情高發期,疫情低發期民眾對病毒的傳播途徑、傳染性、死亡率、治愈率等信息的熟悉程度顯著提高,這說明國家政府對疫情相關信息的發布能夠很好的緩解民眾的風險感知水平。但民眾對“疾病愈后的傳染性”和“愈后對身體的影響”這兩方面的信息的熟悉性和可控性在兩次調查中分數評估均低于對其他信息的評估,且在后測中,民眾對以上信息的可控性評估有顯著下降的趨勢。這可能是因為在疫情低發期國內疫情得到很好的控制,疫情發展態勢較為良好,民眾在經歷了疫情前期的高風險感知水平后,不斷的去了解與疫情有關的信息,所以在疫情低發期,對這些信息已經非常了解,且認為國家能很好控制疫情的發展態勢。但疾病愈后的傳染性和愈后對身體的影響這類信息仍未得到權威的解釋,因此,群眾將其注意力轉向這些未知信息。

3.3 民眾心理健康水平和應對行為的變化

在疫情低發期,民眾的心理健康水平有了顯著的提高,這表明隨著疫情的控制,民眾的心理健康狀態有所好轉。在兩次調查中,學生、民營企業和靈活就業群體的心理健康水平相對較低,這兩個群體值得我們關注。對于學生群體而言,由于停學停課使得學生長期宅居在家,學習生活缺乏規律性和計劃性,而學生群體的自我發展尚未成熟,自我管理能力不足,所以導致他們更容易出現低心理健康水平。對于民營企業和靈活就業群體而言,由于停工停產以及疫情造成的生產水平下降的現象,再加之民營企業自身資金鏈和租金的壓力,導致民營企業和靈活就業群體的收入不夠穩定,給他們造成了就業和經濟的雙重壓力,因此,心理健康狀態較差。

在應對行為的調查中我們發現,疫情期間,民眾應對新冠病毒的行為較為積極,出現了比疫情前更多的維護健康的行為,如更加注重洗手和消毒,更加注意均衡飲食和鍛煉身體,在公眾場合做好個人防護等。同時,在疫情期間,民眾能夠利用宅在家里的時間做一些過去想做的事情,學習預防新冠病毒的方法等積極行為,而并沒有因為疫情引發無所事事、染上不良嗜好等回避行為。在疫情低發期民眾的自我保護行為還能較好的維持,并且回避應對行為進一步減少,這都說明民眾的心理行為隨著疫情的逐步控制而出現好轉的跡象。

4 結語

通過選取“新型冠狀病毒”疫情不同時期的民眾進行調查,了解其信息渠道的選擇和風險認知水平,以及心理健康和風險應對行為,對比在疫情高發期和疫情低發期民眾的心理和行為的具體變化。通過數據結果的分析,本研究得出以下結論:民眾對不同渠道的接受度和信任度有所不同。不同的社會支持系統在緩解民眾的焦慮情緒上發揮的作用也有所差異。在疫情低發期,民眾的風險感知水平有了顯著的回落;民眾的心理健康水平有了顯著的提高,學生、民營企業和靈活就業群體的心理健康水平相對較差;民眾整體的行為表現較好,具有更多的積極應對行為和更少的消極應對行為。