寒夜客來茶當酒

周朝暉

寒夜客來茶當酒,竹爐湯沸火初紅。

尋常一樣窗前月,才有梅花便不同。

—杜耒《寒夜》

隆冬之夜,寒氣凌人,書窗外,一輪孤月掛天心。意興蕭疏之際,有朋來訪,欣然起迎,烹茶以待。紅泥風爐上,竹炭漸漸轉紅,火苗雀躍“嗶剝”有聲;鐵釜上水汽氤氳,釜中開始冒氣泡,起初細密如蟹眼,頃刻間魚眼大小的水泡“咕嚕咕嚕”密集上冒,釜中“呼呼”如松風過耳,沸湯注入茶盞,主客細細啜飲,談興盎然。爐火、水汽與茶香,使得寒夜變得生機盎然,天上的一鉤冷月似乎顧盼有情,窗外一樹梅花暗香浮動……這是南宋詩人杜耒在《寒夜》一詩中所描繪的意境,其中“寒夜客來茶當酒”一句,被奉為茶與詩珠聯璧合的杰作而備受稱道。

詩中展現的寒夜烹茶接待來客的情趣,溫馨而優雅,很容易聯想起白居易的《問劉十九》:“綠蟻新醅酒,紅泥小火爐。晚來天欲雪,能飲一杯無?”不過細細品味,會發現這兩首寫作時間相隔三百余年的寒夜詩盡管意境相近,但在待客之道的情調與趣味上有很大的不同:白樂天以酒饗客,杜耒以茶當酒。酒是溫熱的,擴散的,是破愁散,是忘憂湯;茶是淡雅清新的,內斂的,清醒的,意境幽遠的。杜耒寒夜里的一盞清茶蘊藉淡雅,令人其樂融融寵辱皆忘。但能盡興,烹茶足矣,何須煮酒?再讀白居易的“能飲一杯無”,不覺有略嫌多余之感。在詩中,“茶”與“酒”,除了飲料性質上的不同,還有文化內涵上的差異。很多宋詩選本都收了杜耒的《寒夜》,耳聞目染之余,我也就輕輕放過了。但一次無意中從《金性堯選宋詩三百首》里讀到對這首詩的點評時,頓覺眼前一亮:

此詩曾選入《千家詩》中,大家亦很熟悉,但它卻是寫美感心理之轉變的一首很成功作品。舊本《千家詩》注云:尋常亦是此月,但覺今夜梅花芳香,其倍佳于他日也。單從梅花芳香上去理解,就顯得泥了窄了。

金性堯先生的目光太獨到了,他從這首茶詩中看到了某種審美心理的時代變遷。這一獨出機杼的見解也給予我很大啟示:“寒夜客來茶當酒”的意趣,在中國文學上是一個很大的轉變,這種轉變所引發的影響,不僅在日常生活,也在文化審美領域上。因而“以茶當酒”的待客方式和旨趣,無論在茶文化史上,還是在思想文化上都值得一書。

中國酒文化源遠流長,一部酒的歷史,幾乎等同一部中華文明史。在古代,酒的原料是糧食、水與酒麹,將蒸熟的糧食與水、酒麹拌勻,發酵后得到的液體就是酒。酒含有酒精,通過刺激大腦中樞,能促進血液循環,使心跳加快情緒賁張,可以助興,過量則會癲狂,所以詩人艾青很形象地稱它具有“水的外形,火的性格”。酒自出現起,就成了各種場合中不可或缺的飲料,上到敬天祭祖、國事大典,下至宴會雅集、居家待客,酒都充當了重要角色。古往今來,酒在中國文化史上留下了諸多溢彩流光的詩篇,當然也不乏種種因狂飲無度而招致國破家亡身敗名裂下場的記錄。

但是,隨著飲茶習俗的出現,特別是茶成為一種新興飲料就受到了越來越多文人雅士的青睞,并開始與精神文化生活發生聯系,飲茶從日常七件事之一漸漸而成為一種文化現象。

比起飲酒,飲茶要晚得多。中國是世界茶文化的原鄉,茶樹與茗飲習俗起源于我國大西南橫斷山脈的云貴川地區,那里至今存在著大片自遠古時代延綿而來的古茶樹群落,可以推斷飲茶的歷史理應與酒一樣悠久,只是限文字資料的闕如,相關文字記錄很晚才出現。顧炎武說“自秦人取蜀,始有茗飲之事”,戰爭打破了封閉,西蜀茶事隨著秦漢帝國的擴張經營逐漸向九州各地傳播。魏晉之后,隨著國內交通的拓展,各地往來頻繁,茶葉開始流向長江中下游的廣大江南地區,飲茶進入人們的日常生活,成為食桌和客廳的必備飲品,這不僅改變當時的生活習慣,并且隨著飲茶成為文學書寫的對象,與文化創造相聯系,在豐富了文學表現領域的同時,也引起文化意識領域的變化。這種變化的軌跡,從飲茶在魏晉與唐宋的文學領域中所扮演的不同角色,也大致可以看到某種端倪。

文學史上,對上述兩個不同時代的文學特色分別有“魏晉風度”與“唐宋風流”之類的說法。從文化上看,魏晉風度與唐宋風流不同。這種不同,雖然有很多原因,但是飲茶風氣的普及,并且由于這種新飲料的流行,改變了人們的生活習慣,引起社會經濟及文化意識形態領域的轉變,是一個不可忽略的因素。

言及魏晉風度,不得不提當時在士人中風行的生活方式和態度:服藥、清談、放誕、狂狷、任性、游山、樂水、寫詩、彈琴、長嘯、享樂、頹廢,等等。這些“在亂世中如何精彩地活著”的人物與故事,很大程度上都與酒的激發有關,可以說在魏晉時期,整個社會都浸泡在酒缸里,難怪魯迅要以《魏晉風度及文章與藥及酒之關系》為題來闡述當時的士人生活與人生態度。

魏晉名士以竹林七賢最為代表性。所謂“竹林七賢”,《世說新語》“任誕”篇的說法是指陳留人阮籍、阮咸,譙國嵇康,河內山濤、向秀,瑯琊王戎。七人氣味相投,日日聚集于竹林之下,狂歌笑傲,肆意酣暢。竹林七賢,個個是酒徒,《晉書》和《世說新語》中,記載他們酒后行狀的文字不但多而且傳神,試舉幾例—

劉伶,自稱“天生酒徒”,撰有《酒德頌》。常乘鹿車,攜一酒壺,使人插鋤頭而隨之,謂曰“死后埋我”。

阮籍,善詩,建安七子之一,尤嗜酒,《晉書·阮籍傳》:“嗜酒能嘯,善彈琴。”據說他當官是為了喝酒,“聞步兵廚營人善釀,有儲酒三百斛,乃求為步兵校尉”。

山濤,善飲,《晉書·山濤傳》說:“濤飲酒至八斗方醉,武帝欲試之,乃以酒八斗飲濤,而密益其酒,濤極本量而止。”

嵇康,《世說新語》:“嵇叔夜之為人也,巖巖若孤松之獨立,其醉也,傀俄若玉山之將傾。”

這個酒鬼名士榜還可以羅列下去,流氣所及,可以說整個社會的精英階層莫不受其浸染。不僅文人名士,高官重臣乃至基層公務員也不乏高陽酒徒,像渤海太守孔融,飲酒無度,公然對抗曹操的“禁酒令”,最終被誅,禍及家人,連族親故舊也未能幸免。永嘉之亂后,大量北方衣冠士族紛紛南渡,受時代風氣的感染,也涌現了很多狂喝濫飲的酒徒,如《晉書·謝鯤傳》就記載:“(鯤)每與畢卓、王尼、阮放、羊曼、桓彝、阮孚等縱酒”,而經常與謝鯤酗酒的畢卓“常飲酒廢職”,甚至有過喝醉酒到大戶人家偷酒被擒的劣跡。

魏晉名士縱酒,有著深刻的時代歷史背景和現實原因。

魏晉之際,社會動蕩不安,政治生態極為險惡,文人名士一不小心就會招來不測。為了躲避現實環境,只能韜光養晦,沉醉在酒缸里可以說是為數不多的一個選項,正如《晉書·阮籍傳》說:“魏晉之際,天下多故,名士少有全者,籍由是不與世事,遂酣飲為常。”因此魏晉名士酗酒亂酒的行為,不但沒有受到世人指責,反而獲得欣賞,甚至被視為一種“風度”加以推崇,就是因為在諸多士人嗜酒的背后,隱含著一種在亂世中明哲保身的生存智慧。

《晉書》中記載了很多身處于大動蕩時期因酒避禍的名士。阮籍家有好女初長成,晉文帝為皇子向他提親,阮籍推不得躲不得,只好躲進酒甕里,連醉六十日,弄得上門說媒的只好放棄。顧榮出身南方高門望族,晉滅吳一統天下,顧榮與陸機、陸云兄弟被招到洛陽當官,他拼命飲酒,終日昏酣,借酒醉避禍,并且對朋友張翰說“惟酒可以忘憂”。就像在十九世紀俄國作家契訶夫的短篇小說《套中人》中,“套子”是人們在新舊交替的亂世中逃避現實的隱喻一樣,“酒”就是魏晉士人的“套子”。

魏晉士人的嗜酒、縱酒,不僅和他們所處的社會政治環境有關,同時也受到時代意識形態的感染。魏晉時期,政治、經濟、文化,乃至整個意識形態,包括哲學、宗教、文藝等,都面臨重大的轉型。儒家、經學因其凝固、僵化無法適應魏晉時期的社會變動,人們開始從儒家以外尋找能夠適應亂世的思想資源,于是老莊思想開始復蘇,包括從道家衍生出來的方術神仙思想。由于呼應了亂世中的人們渴望從現實社會中超越與升華的需要,緩解其內心的絕望感和茫然感,神仙思想受到了人們的推崇。修仙即是“修真”,起源于老莊哲學,莊子《大宗師》有云:“古之真人,其寢不夢,其覺無憂,其食不甘,其息深深……”于是厭倦了現實殘酷的政治斗爭,從廟堂抽身退出的名流高士紛紛踏上求仙之路,登高山,履危巖,探水源,臨清波,盤桓林下,采集靈草,尋找現世之外的烏托邦,即所謂“老莊告退,山水方滋”。這種訪仙問道的時代風尚,反映在文學創作上,就是游仙詩、招隱詩和志怪文學的流行。它們都是亂世中人們渴望高蹈于塵世之外,掙脫現實羈絆愿望的反映。當愿景在現實中碰壁,文人就開始服藥飲酒,以求得麻醉和解脫,因此在神仙思想的推動下,魏晉南北朝時期的道教養生服食進入全盛期。

神仙思想以及隨之而生的服食習俗有著相當悠久的歷史。通過服食藥物達到祛病健體、延年益壽甚至羽化登仙的觀念早在戰國時期就在方士間流行開來。服食藥物根據藥性和功效分為草木類藥引和金石類藥引兩種,前者主導調理身體、維護健康;后者才是道教中能達到長生不老的。所謂服藥,即服“寒石散”,一名“五石散”,由丹砂、雄黃、云母、石英、鐘乳五種礦物,再加入金銀等貴重金屬研磨成粉混合而成。五石散性至寒,須用熱酒送服才能發散,這也是魏晉名士嗜酒的另一個要因。熱酒再加上刺激性很強的五石散,服食之后獲得迷醉幻化的快感,而且體內往外發熱,大冬天也可衣裳單薄,廣袖飄然,望之儼然仙風道骨。魏晉名士就是從服藥飲酒中獲得暫時的麻醉,達到修仙成道的體驗。于是,酒與丹藥,成了魏晉時期上流士族文人的兩大嗜好,尤其是以金石為藥引煉出的丹藥更是奢侈品。

金石類藥餌不僅制作繁復且成本高昂,葛洪《抱樸子·仙藥篇》中開出的一份金石類服食藥餌清單可見一端:“仙藥之上者丹砂,次則黃金,次則白銀,次則諸芝,次則五玉,次則云母,次則明珠……”這類丹藥,就價格來說,長期服用者僅限于帝王、貴族、富豪、巨賈之流,對一般士人而言無異于難以問津的高嶺之花。

另外,服食丹藥往往伴隨著風險。金屬礦物質中含有毒素,又借助酒精的刺激作用,服食后會帶來強烈的生理反應,嘔吐、暈眩、皮肉潰爛,甚至癲瘋發狂;而在制作丹藥時比例不當,或服食方法出現偏差,也常常致人中毒,危及健康和性命。因此,如有一種飲料,既能滿足社交需要,又能醒酒,價格又能為大多數人所接受,那么它一定能在這個時代中扮演重要角色。這時候,隨著兩晉以后飲茶越來越頻繁介入到社會生活中,人們對茶的認識不斷深化,茶成為酒之外的重要飲品,開始對社會文化生活發生影響。

魏晉南北朝是中國茶文化的形成期。唐人裴汶《茶述》說:“飲茶起于東晉,盛于今朝。”

這一時期,發源于巴蜀之地的飲茶文化隨著楚文化、吳文化和越文化的互相融合而擴展到整個南方地區。從茶葉產地的空間分布看,魏晉南北朝的產茶地區在分布特征上已經與唐代基本一致,數量規模較之前代有了很大改觀。這一時期與飲茶有關的敘事開始在各種文獻記載上出現,活躍在首都洛陽的文人,很快接受了南方的生活方式并首先成為茶這種新型飲品的享用者、倡導者和書寫者。于是,飲茶習俗在時間與空間的流動之中,與自覺的人文意識和傳統文化的相互交融感應,既帶動了技術演變,也影響了人們的精神追求。在這個互動過程,比較完整的茶文化體系開始形成。茶文化體系一旦形成,就會對當時的生活習慣乃至整個文化領域產生影響。

《三國志·吳書·韋曜傳》中有這么一則記事:吳王孫皓晚年耽于酒色,宴飲無度,還逼著臣下也跟著狂喝濫飲,每有宴飲,凡入席者必須喝足七升酒。喝不下的,孫皓會讓侍者強行將酒灌進他們嘴里。不在此列的只有史官韋曜。韋曜文筆好,有史才,酒量卻不濟,每次二升到頂,孫皓對這位博學的老臣格外開恩,不但不為難他,總是密賜茶汁,讓他在宴會上代酒。這一則記事,在茶文化歷史上意義不同凡響:首先,這是正史中第一次有關茶事的記載;其次,顯示了在三國時期的江南地區,茶已經成為宮廷等上層社會的飲品;最后,茶與酒開始相提并論,這也是前所未有的,表明茶飲作為一種社交飲料正式登場。

飲茶進入社交宴飲,與當時人們對茶飲功能認識的深化密不可分。三國時期的學者張輯在《廣雅》中提出茶具有清神醒酒、振奮精神的功效:“其飲醒酒,令人不眠”;茶還能紓解愁悶,東晉以“聞雞起舞”的典故名垂歷史的劉琨,也是一個資深的茶人,他自言“體中憒悶,恒假真茶”,指出茶有怡情養性的功效;茶還有助于修行,南朝藥學家陶弘景《雜錄》說,“茗茶輕身換骨,昔丹丘子、黃山君服之”,云云。茶能助興,又能解酒,使人清醒,有利于養生成道,這種認識后來漸漸融入人們日常生活經驗中,在某些社交場合中就出現了茶與酒同時成為宴會飲料。《世說新語》記載了這樣一個故事:太傅褚季野南渡,一次東游到金昌亭(今屬蘇州),偶遇幾個吳中豪紳宴集于此,被邀入座。對方不知他來頭而怠慢他,一個勁給他倒茶,卻不給菜肴或點心。褚并不在意,喝飽了一肚子茶水起身告辭:“我是褚季野,謝啦!”在席者一聽是大名鼎鼎的褚太傅子,大驚失色,紛紛逃席。這則故事意在稱道褚季野的灑脫風度,卻也反映了彼時吳中民間也出現了以茶待客的方式。以茶代酒,表面上是某種飲食生活習慣的變遷,卻是某種文化意識形態轉變的前奏,雖然這種轉變緩慢而迂回,但如從唐宋已經蔚然成風的現象來追本溯源,魏晉時期無疑是這種轉型的孕育期。

隋唐之際,茶在社會生活中還遠沒有普及,初唐文學中罕見涉及茶事的詩文即是旁證。甚至到了開元、天寶之際依舊沒有本質上的改變。李杜詩中占據壓倒性數量的飲品是酒,而不是茶。盛唐文學基調還是酒,水一樣的外形,火一樣的性格。

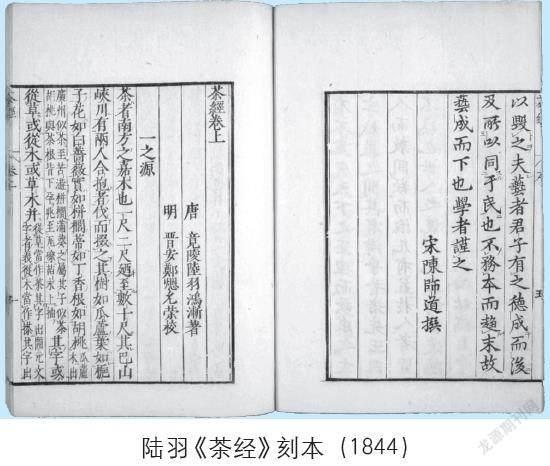

李杜之后,涉茶的詩文才開始多了起來,這與唐朝中期以后喝茶的風氣進入興盛期有關。楊曄所著《膳夫經手錄》雖是食譜之書,但其中近一半的篇幅在談論茶,尤其是當代的飲茶,有云:“茶,古不聞食之。……至開元、天寶之間,稍稍有茶,至德、大歷遂多,建中以后盛矣。”陸羽《茶經》中也寫道:中唐時期長安、洛陽與荊楚、西蜀之地,茶店多得鱗次櫛比。經營茶葉或提供飲茶服務的茶鋪密集出現,表明茶已經高度商業化,這是茶史上一個值得注意的現象,是唐代飲茶習俗開始普及的反映。

在飲茶習俗普及的基礎上,茶會、茶席在上流社會間流行。茶會、茶席,通稱“茶宴”,就是以茶代酒的饗宴。唐代茶宴,茶作為一種新型飲品取代酒,或者席間雖置酒,但只作為輔助飲料。這在無酒不歡、無酒不成宴的唐人餐飲來說,雖不是破天荒,卻也是一種新興時尚。以茶代酒的茶宴的出現,不僅與伴隨著茶葉生產制作和交易的繁盛所帶來的飲茶習俗流行有關,還與中唐時期的社會生活有著微妙的聯系。

茶在中唐社會異軍突起,飲茶風氣空前濃厚,與當時國家的禁酒措施有很大關系。釀酒需要消耗大量糧食,喝酒人口多了就會影響到糧食的正常供應。歷史上,因天災或戰爭導致糧食供應緊張的時期,政府就會通過法律厲行禁酒,典型者如東漢末年曹操頒布的“禁酒令”。唐代實行禁酒令乃是為了緩和人口膨脹與糧食供給不足的矛盾。唐代在最初的一個世紀內,人口由三百萬戶激增至八百萬余戶,對糧食需求成倍增長。然自安史之亂以來戰禍頻仍,農民破產逃亡的很多,糧食產量大幅下降。乾元元年(758)唐朝首先在首都長安厲行酒禁,規定除朝廷的祭祀宴會外,任何人不得飲酒。唐代宗廣德二年(764)確定全國各州的經營酒業的戶數,此外不論公私禁止賣酒。與此同時大幅度提高酒價,乾元年間(758-760)酒價一路上揚,在長安任左拾遺的杜甫經常哀嘆“街頭酒價常苦貴”(《逼仄行·贈畢曜》)。酒價高騰的程度,與同時期的茶葉價格相比差別到了令人咂舌的地步,杜甫詩云:“徑須相就飲一斗,恰有三百青銅錢”(《重過何氏五首之三》),即一斗酒三百文,比照當時的茶價每斤五十文,則每斗酒錢可買茶葉六斤。飲酒過多,破財傷身。在酒價大幅度上漲的情勢下,人們不得不節制飲酒,尤其是靠俸祿為生的士大夫階層,很多原本好酒的人轉向了茶飲。

“以茶代酒”在中唐蔚為風氣,還與當時的社會文化風尚有關。飲茶最終要與酒相提并論,還在于茶要具備酒類飲品所具有的特殊功能。酒類飲品最基本的功能就是刺激性與愉悅性,或者說上癮性。現代科學研究表明,茶葉中含有咖啡堿、茶多酚等成分,能加快血液循環,刺激中樞神經,產生輕度的興奮。茶的這一功效體驗被文士詩人寫入作品中而得到宣傳。文人社交場合中的飲茶,某種程度上也可以發揮助興調氣氛的作用,這是茶能成為宴會中酒精飲品的替代品不可忽視的要因。

中晚唐以后,不僅飲茶詩大量密集出現,而且反映“以茶代酒”在文人作品中無論數量還是質量,都遠超前代。這種文學上的巨大轉變,在錢起、呂溫、白居易、李德裕、溫庭筠、皮日休、陸龜蒙等人的詩文中表現得非常明顯。甚至可以說,正是上述詩人創作的一系列茶詩,填平了從“對酒當歌”的魏晉風度到唐宋風流的文學鴻溝。

“茶宴”,一名“茶?”,作為一種以飲茶為主題的新的宴飲形式,最早出現在大歷年間(766-779)著名詩人錢起的《與趙莒茶宴》一詩中:“竹下忘言對紫茶,全勝羽客醉流霞。塵心洗盡興難盡,一樹蟬聲片影斜。”詩中描繪了宴飲的情景,茶宴在竹林幽篁中舉辦,由趙莒主持,用的是當時頂級的陽羨紫筍貢茶。與喧囂哄飲的酒宴不同,賓主之間舉盞清飲,洗盡塵心,情懷意趣盡在茶中,這種微醺陶然令人有羽化登仙之感。中唐之后,隨著陸羽《茶經》倡導清飲之法,“茶道大行”,茶宴進一步在文人間流行開來。“茶不醉人人自醉”,以茶代酒的妙處,唐貞元年間(785-805)的名宦呂溫用一篇短短的《三月三日茶宴序》描述得淋漓盡致:

三月三日上巳,禊飲之日也。諸子議以茶酌而代焉。乃撥花砌,愛庭陰,清風逐人,日色留興。臥指青靄,坐攀香枝,閑鶯近席而未飛,紅蕊拂衣而不散。乃命酌香沫,浮素杯,殷凝琥珀之色。不令人醉,微覺清思,雖玉露仙漿,無復加也。座右才子南陽鄒子、高陽許侯,與二三子頃為塵外之賞,而曷不言詩矣。

呂溫(772-811)與白居易同齡,他不但擅文,也善詩,是柳宗元、劉禹錫的好友。這次聚飲的名目“禊飲”,即“修禊事之宴飲”,是農歷三月三日上巳節的民俗活動,文人聚飲,席間作詩酬唱,然后編輯成詩集流布,一如東晉王羲之筆下的蘭亭雅集。宴會本應飲酒,但與會諸人都建議“茶酌而代”。比起使人迷醉的酒宴,以茶代酒的茶宴,不僅清雅,也助文思,令人陶然而不迷醉。這篇小序表現出來的情趣和心境,給人耳目一新之感。再來讀同樣活躍于貞元時期的女詩人鮑君徽的《東亭茶宴》:

閑朝向曉出簾櫳,茗宴東亭四望通。

遠眺城池山色里,俯聆弦管水聲中。

幽篁引沼新抽翠,芳槿低檐欲吐紅。

坐久此中無限興,更憐團扇起清風。

唐朝的文人承續魏晉名士的斯文遺風,喜歡在茂林修竹的清幽之處舉辦詩宴雅集,“一詠一觴,暢敘幽情”,但是他們已經不像竹林七賢那樣聚嘯推樽,肆意酣暢,放浪于形骸之外,而是以茶代酒,清談雅敘。這種新興的宴飲方式,清雅內斂,余韻悠長,在意趣上與醉生夢死、縱酒狂歌的做派迥然有別。

詩僧皎然和尚的《飲茶歌》云:

一飲滌昏寐,情思爽朗滿天地。再飲清我神,忽如飛雨灑輕塵。三飲便得道,何須苦心破煩惱。

可以看出,唐朝詩人文士,已經從飲茶中探索到一個飄然欲仙的新境界,這種精神感受,與魏晉名士依賴酗酒吞藥來獲得癲狂體驗以超脫世間無奈的追求已經有了本質的不同。

這一風氣,到了宋代,隨著茶文化的興盛而被發揚光大,兩宋文壇巨匠,如梅堯臣、歐陽修、蘇軾、黃庭堅、陸游等,一直到杜耒,詩家之外幾乎都有一個“茶人”的頭銜,他們在文學書寫中將飲茶提升到一個詩情禪意的境界。有如大江大河在經過激流險灘“驚濤裂岸,卷起千堆雪”之后拐了幾個彎,進入了“潮平兩岸闊,風正一帆懸”的境地,這在中國人的文化精神史上,是一個巨大的轉變。

二○二二年二月二十日寒雨中

修訂于海滄嵩嶼漁灣