基于農(nóng)機(jī)農(nóng)藝融合的北京地區(qū)塑料大棚番茄栽培模式的優(yōu)化

李治國(guó),閆子雙,王尚君,楊立國(guó),李宗煦,劉曉明

(1.北京市農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗(yàn)鑒定推廣站 北京 100079; 2.北京市昌平區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站 北京 102200)

塑料大棚是設(shè)施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的重要形式,可以實(shí)現(xiàn)蔬菜春提前和秋延后種植,保障蔬菜周年供應(yīng),是實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)提質(zhì)增效、農(nóng)民增產(chǎn)增收的重要途徑。目前,北京市塑料大棚面積占設(shè)施農(nóng)業(yè)面積的35%左右,約為8000 hm。番茄是塑料大棚蔬菜種植面積較大的作物之一。然而受大棚建造結(jié)構(gòu)、農(nóng)藝栽培模式及農(nóng)機(jī)具尺寸等因素的限制,目前北京郊區(qū)塑料大棚番茄生產(chǎn)仍以人工作業(yè)為主,農(nóng)機(jī)裝備作業(yè)效率不能得到充分發(fā)揮甚至無(wú)法使用。隨著工業(yè)化、城鎮(zhèn)化步伐加快,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)雇工難、用工貴等問(wèn)題日益突出,迫切需要在北京地區(qū)開(kāi)展農(nóng)機(jī)農(nóng)藝融合的塑料大棚番茄栽培模式研究,來(lái)提高番茄生產(chǎn)效率和效益,從而實(shí)現(xiàn)塑料大棚番茄生產(chǎn)的高產(chǎn)高效。此前,國(guó)內(nèi)外學(xué)者就不同種植密度對(duì)番茄產(chǎn)量和品質(zhì)的影響做過(guò)相關(guān)研究,也就如何實(shí)現(xiàn)塑料大棚蔬菜生產(chǎn)機(jī)械化進(jìn)行過(guò)探討。為此,特根據(jù)北京地區(qū)塑料大棚番茄栽培的農(nóng)藝要求和現(xiàn)有主要栽培管理環(huán)節(jié)農(nóng)機(jī)作業(yè)特點(diǎn),開(kāi)展不同密度機(jī)械定植和人工定植的對(duì)比試驗(yàn),探討適宜北京地區(qū)的塑料大棚番茄農(nóng)機(jī)農(nóng)藝融合栽培模式,在保證番茄產(chǎn)量和品質(zhì)不受影響的基礎(chǔ)上,優(yōu)化大棚番茄栽培參數(shù),為農(nóng)業(yè)機(jī)械作業(yè)提供參考依據(jù)。

1 材料與方法

1.1 材料

試驗(yàn)于2020 年3—7 月在北京市大興區(qū)龐各莊鎮(zhèn)物阜源豐農(nóng)產(chǎn)品專(zhuān)業(yè)合作社的兩棟塑料大棚內(nèi)進(jìn)行,塑料大棚寬10.0 m,長(zhǎng)56.0 m,棚門(mén)高2.0 m,寬2.3 m,棚肩高1.2 m,脊高2.8 m,中型農(nóng)機(jī)具能夠順利進(jìn)出作業(yè)。栽種番茄品種為普羅旺斯(由荷蘭德澳特種業(yè)集團(tuán)公司培育),由北京物阜源豐農(nóng)產(chǎn)品專(zhuān)業(yè)合作社育苗,128 孔穴盤(pán)苗,苗期35 d。

1.2 試驗(yàn)設(shè)計(jì)

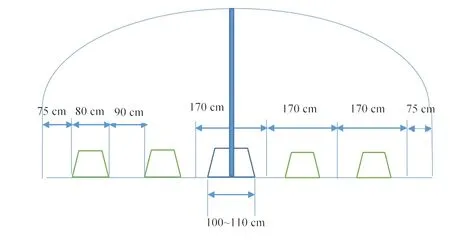

塑料大棚寬10 m,中間有支架,分5 壟種植。為充分利用土地資源,支架處設(shè)置一壟,采用傳統(tǒng)人工方式種植,壟上支架兩側(cè)各種1 行番茄。大棚兩側(cè)邊緣留出約75 cm 的過(guò)道。支架左右兩側(cè),各起兩壟,進(jìn)行機(jī)械化種植。行距分布如圖1 所示。

圖1 塑料大棚內(nèi)行距分布示意

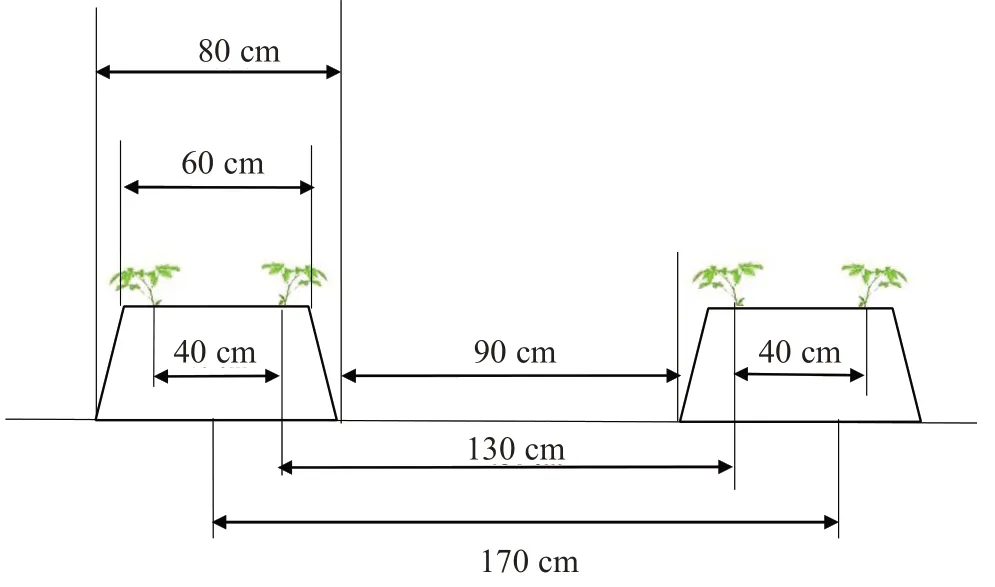

為提高作業(yè)效率,并保證機(jī)具能夠在空間受限的塑料大棚內(nèi)順利開(kāi)展作業(yè),設(shè)備均選用中小型機(jī)具。采用的設(shè)備包括354 D 拖拉機(jī)、1GQN-140 型旋耕機(jī)、YTLM-60 起壟覆膜機(jī)和2ZY-2A 壟上栽植機(jī)。根據(jù)番茄種植農(nóng)藝要求,綜合考慮起壟機(jī)起壟規(guī)格,移栽機(jī)栽植行距、株距的調(diào)節(jié)范圍、機(jī)具輪距以及后期管理需要,確定采用窄壟面、寬壟溝的栽培模式。壟高15~20 cm,壟頂寬60 cm,壟底寬80 cm,壟溝寬90 cm,壟距170 cm。每壟種植2 行,小行距40 cm。即栽植后壟上窄行距40 cm,栽培壟間寬行距130 cm。株距分別設(shè)置為30 cm、35 cm、40 cm。機(jī)械種植和人工種植株行距如圖2~3 所示。

圖2 機(jī)械種植行距示意

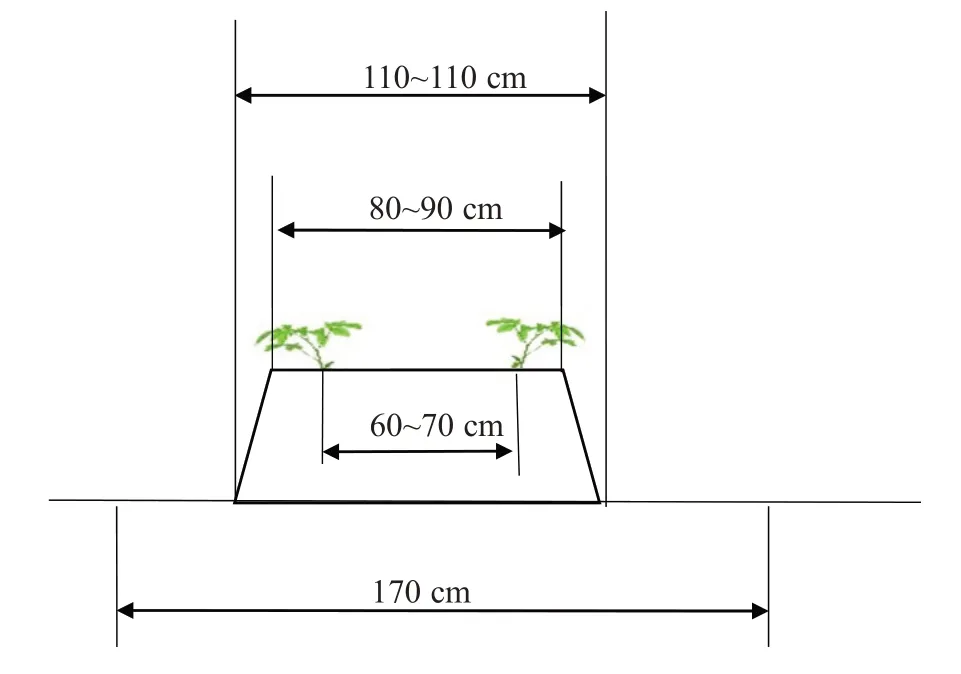

圖3 傳統(tǒng)人工種植方式行距示意

試驗(yàn)設(shè)置4 個(gè)處理,對(duì)照為當(dāng)?shù)噩F(xiàn)有的傳統(tǒng)人工栽培模式。CK:人工定植,株距30 cm,行距60~70 cm;T1:機(jī)械定植,株距30 cm,行距40 cm;T2:機(jī)械定植,株距35 cm,行距40 cm;T3:機(jī)械定植,株距40 cm,行距40 cm;T4:人工定植,株距35 cm,行距40 cm。每個(gè)處理分為3 個(gè)小區(qū),3 次重復(fù)。

單壟長(zhǎng)56.0 m,壟距1.7 m,每個(gè)試驗(yàn)小區(qū)面積為190.4 m。按照上述設(shè)計(jì)的定植密度,T1 定植苗量約為746 株,T2 定植苗量約為640 株,T3 定植苗量約為560 株,T4 定植苗量約為640 株,CK 定植苗量約為746 株。2 棟塑料大棚共定植苗量約3332 株。

1.3 方法

番茄生長(zhǎng)指標(biāo)數(shù)據(jù)的采集按照不同處理下取15 株長(zhǎng)勢(shì)均勻的番茄植株測(cè)定其生長(zhǎng)指標(biāo),取平均值進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析。盛果期采集不同處理的成熟度一致的番茄果實(shí)5~8 個(gè),測(cè)定其果實(shí)品質(zhì)指標(biāo)。

1.3.1 生長(zhǎng)指標(biāo)測(cè)定 試驗(yàn)番茄定植時(shí)間為2020年3 月30 日,定植后連續(xù)測(cè)定6 次,之后進(jìn)行打頂操作。定植后定期測(cè)定標(biāo)記植株的株高、莖粗、葉片數(shù),直至植株打頂。株高采用卷鋼尺測(cè)量;莖粗采用游標(biāo)卡尺,十字交叉法對(duì)植株基部進(jìn)行測(cè)量;葉面積按葉面積公式進(jìn)行計(jì)算。

葉面積=4.517 1×長(zhǎng)+23.591 57×寬-0.045 67×長(zhǎng)×寬-477.358×(=0.882 481)。

1.3.2 植株不同高度光分布測(cè)定 采用手持式線(xiàn)性光合有效輻射傳感器,在晴天進(jìn)行番茄植株冠層透光率的測(cè)定。測(cè)定時(shí)各處理隨機(jī)選取一個(gè)不受棚室結(jié)構(gòu)遮光的位置,分別測(cè)量距離土壤地表0、50、100 cm 和冠層4 個(gè)垂直點(diǎn)的透光率。

1.3.3 產(chǎn)量測(cè)定 進(jìn)入果實(shí)采收期后,根據(jù)果實(shí)成熟度,適時(shí)采收,分小區(qū)記產(chǎn)。按照每個(gè)處理內(nèi)標(biāo)定植株第2 穗果的單果質(zhì)量,計(jì)算出每個(gè)處理的平均單果質(zhì)量;通過(guò)測(cè)定不同處理內(nèi)200 株植株的小區(qū)面積,折算出667 m定植株數(shù);按照每個(gè)處理內(nèi)標(biāo)定植株第1~第5 穗果平均果實(shí)數(shù)量,折算出平均坐果數(shù);通過(guò)上述數(shù)據(jù)計(jì)算出各處理的667 m平均產(chǎn)量。

1.3.4 果實(shí)品質(zhì)測(cè)定 在盛果期采樣,對(duì)成熟度一致的成熟番茄進(jìn)行營(yíng)養(yǎng)品質(zhì)的測(cè)定。采用糖度計(jì)測(cè)定果實(shí)可溶性固形物含量,采用2,6-二氯酚靛酚滴定法測(cè)定抗壞血酸(維生素C)含量,采用蒽酮比色法測(cè)定可溶性糖含量,采用酸堿滴定法測(cè)定有機(jī)酸含量。

1.4 數(shù)據(jù)采集與統(tǒng)計(jì)分析

試驗(yàn)數(shù)據(jù)于Excel 中整理,使用SPSS 22.0 進(jìn)行處理間的各處理的比較分析,多重比較采用one-way ANOVA 中的Tukey 多重比較方法對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行方差分析。

2 結(jié)果與分析

2.1 不同處理對(duì)番茄形態(tài)指標(biāo)的影響

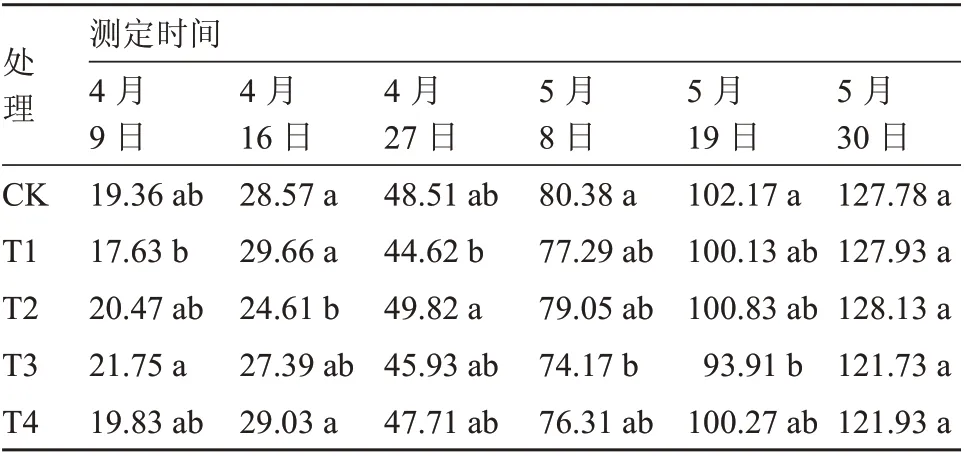

2.1.1 不同處理對(duì)番茄株高的影響 從表1 可以看出,番茄株高在生長(zhǎng)過(guò)程中呈現(xiàn)不同的變化趨勢(shì),但在最后一次測(cè)量時(shí),植株高度無(wú)顯著性差異。不同密度機(jī)械化種植的番茄,株高在生長(zhǎng)過(guò)程中呈現(xiàn)不同的變化趨勢(shì),在5 月30 日測(cè)定時(shí),T1、T2、T3 株高分別為127.93、128.13、121.73 cm,差異均不顯著。機(jī)械化定植的T2 與CK、T4 進(jìn)行對(duì)比,株高方面,除4 月16 日測(cè)量的T2 株高(24.61 cm)顯著低于CK(28.57 cm)和T4(29.03)外,其他各個(gè)時(shí)期均無(wú)顯著差異。

表1 番茄各處理不同時(shí)期株高比較 cm

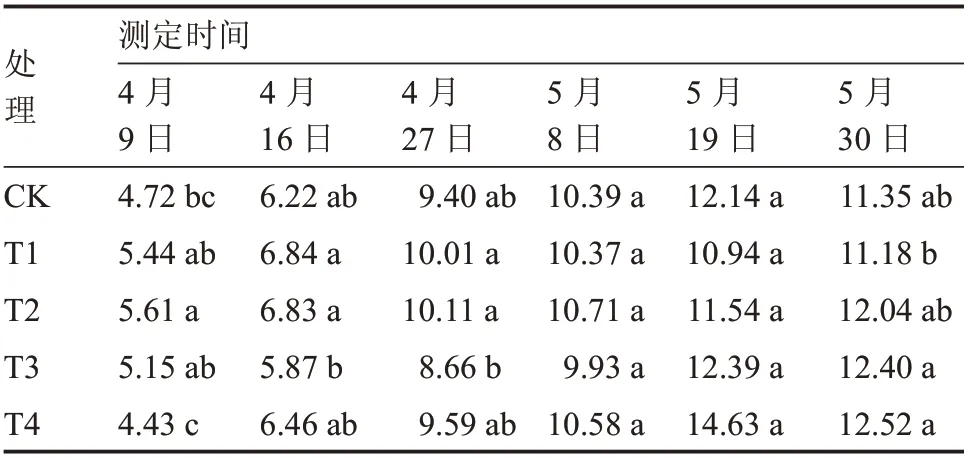

2.1.2 不同處理對(duì)番茄莖粗的影響 從表2 可知,密度最小的T3 在4 月27 日測(cè)定時(shí)莖粗最小,為8.66 mm,在5 月30 日測(cè)定時(shí)莖粗最大,為12.40 mm。而密度最大的T1 在5 月30 日測(cè)量時(shí)莖粗為11.18 mm,顯著低于T3 的12.40 mm。密度適中的T2 情況較為穩(wěn)定,一直保持在較高水平,且與CK、T4 在4 月16 日之后莖粗無(wú)顯著差異。由此可見(jiàn),在667 m密度1820~2530 株的范圍內(nèi),同行距不同株距對(duì)后期的番茄莖粗有一定影響,密度適中的T2 效果最好。

表2 番茄各處理不同時(shí)期莖粗比較 mm

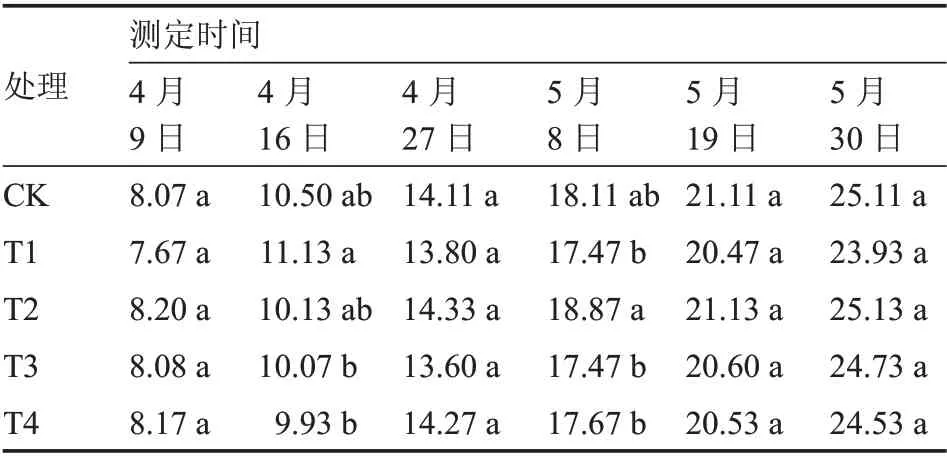

2.1.3 不同處理對(duì)番茄葉片數(shù)的影響 由表3 可知,在5 月30 日測(cè)定時(shí),機(jī)械化種植的T1、T2、T3葉片數(shù)分別為23.93、25.13、24.73 片,差異均不顯著。T2 和CK、T4 相比較,番茄植株各時(shí)期葉片數(shù)之間均無(wú)顯著差異。可見(jiàn),在667 m密度1820~2530 株的范圍內(nèi),同行距不同株距對(duì)后期的番茄葉片數(shù)無(wú)顯著影響。但從具體數(shù)值來(lái)看,密度適中的T2 的數(shù)值相對(duì)比較穩(wěn)定。

表3 番茄各處理不同時(shí)期葉片數(shù)比較

2.2 不同處理對(duì)番茄光合指標(biāo)的影響

2.2.1 不同處理對(duì)番茄單株葉面積的影響 由表4可知,在定植緩苗后,4 月9 日T2 處理葉面積最大,顯著高于其他處理。T1 和T2 處理在后期生長(zhǎng)較快。但在5 月30 日,T2 的葉面積最大,但不同處理之間的葉面積無(wú)顯著差異。T2 和CK、T4 相比較,葉面積在4 月9 日測(cè)量時(shí)T2 為29.07 cm,顯著高于CK 和T4,其他時(shí)期均無(wú)顯著差異。

表4 不同處理番茄葉面積比較 cm2

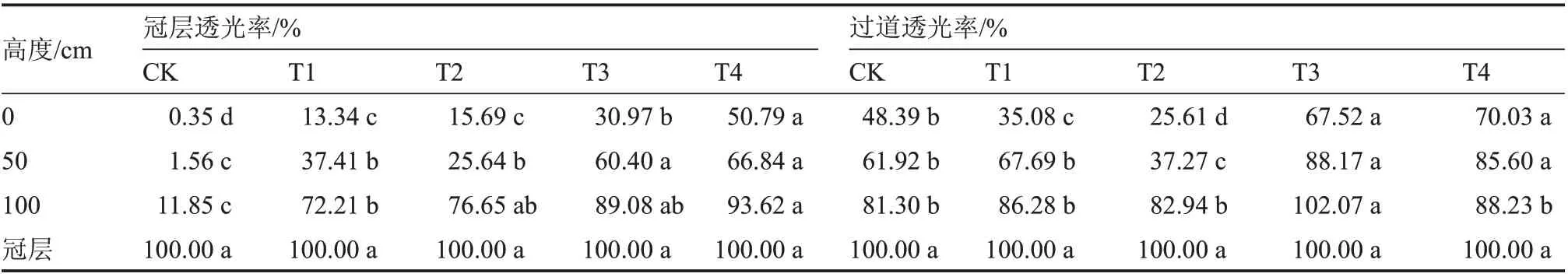

2.2.2 不同處理對(duì)不同高度透光率的影響 由表5可知,CK 對(duì)于光的遮擋較為嚴(yán)重,而在機(jī)械定植不同株距中,隨著株距的增大,距離土壤地表高度100 cm 處的透光率逐漸提高。在株距為40 cm 時(shí),即T3 的冠層透光率最高。種植密度最小的T3 在從地面到100 cm 測(cè)量高度的透光率分別為30.97%、60.40%、89.08%,過(guò)道透光率分別為67.52%、88.17%、102.07%,均顯著高于T1、T2。T2和CK 相比較,T2 從地面到100 cm 測(cè)量高度的透光率分別為15.69%、25.64%、76.65%,顯著高于CK的0.35%、1.56%、11.85%。距離土壤地表0 cm 和50 cm 高度時(shí),人工種植的T4 透光率顯著高于機(jī)械種植T2,冠層透光率T2 分別為15.69%、25.64%,T4 分別為50.79%、66.84%,過(guò)道透光率T2 分別為25.61%、37.27%,T4 分別為70.03%、85.60%;但距離土壤地表100 cm 高度時(shí),T2 與T4 的冠層透光率差異不顯著。

表5 不同處理對(duì)番茄冠層及過(guò)道光分布的影響

2.3 不同處理對(duì)番茄產(chǎn)量的影響

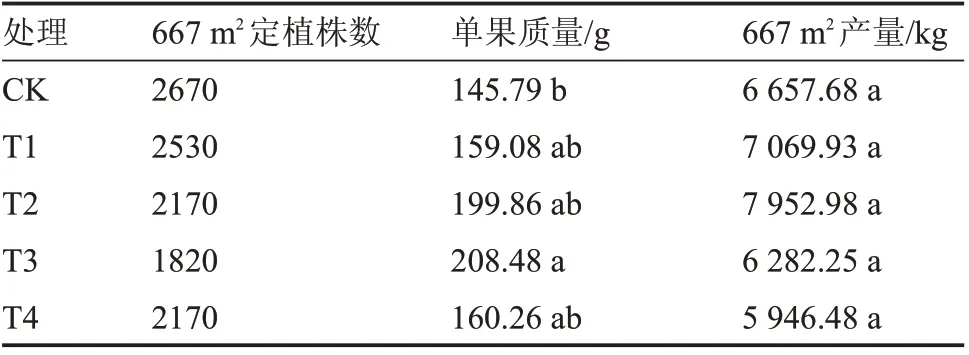

由表6 可知,不同處理的平均667 m產(chǎn)量無(wú)顯著性差異,T2 處理的產(chǎn)量明顯高于其他處理,且單果質(zhì)量較高。相同密度機(jī)械化種植(T2)與人工定植(T4)番茄產(chǎn)量對(duì)比,T2 單果質(zhì)量為199.86 g,T4單果質(zhì)量為160.26 g,667 m產(chǎn)量T2 為7 952.98 kg,T4 為5 946.48 kg,T2 較T4 增產(chǎn)2 006.5 kg;T1、T2、T3 相比,667 m的種植密度越小(T3 為1820株),單果質(zhì)量越大(T3 為208.48 g),但三者間差異不顯著。機(jī)械化定植效果最好的T2 與傳統(tǒng)人工CK 種植進(jìn)行對(duì)比,單果質(zhì)量T2 為199.86 g,明顯高于CK 的145.79 g,但兩者之間差異不顯著。667 m定植株數(shù)CK 較多(2670 株),667 m產(chǎn)量T2為7 952.98 kg,CK 為6 657.68 kg,T2 較CK 增產(chǎn)1 295.30 kg,T2 的667 m產(chǎn)量明顯高于CK,但差異不顯著。

表6 不同處理對(duì)番茄產(chǎn)量的影響

2.4 不同處理對(duì)番茄品質(zhì)的影響

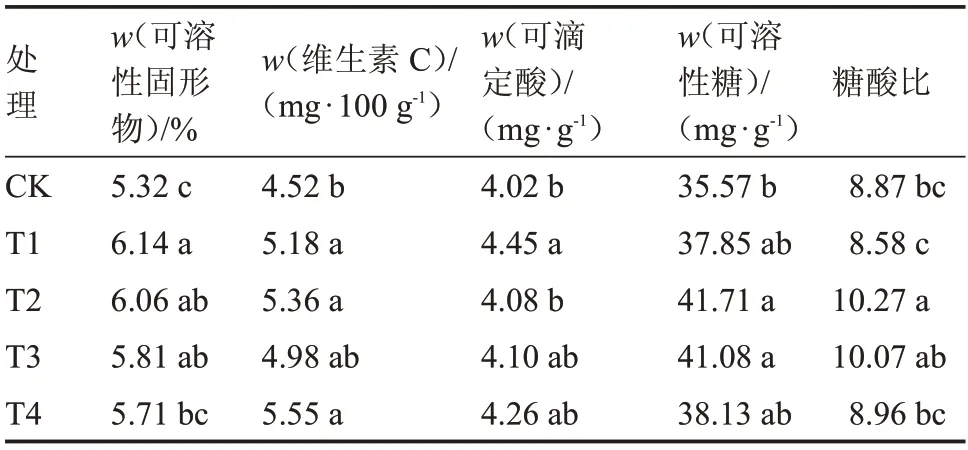

由表7 可知,與CK 相比,機(jī)械種植的T1、T2和T3 處理的可溶性固形物含量均有顯著提高,維生素C 含量與CK 相比,除T3 處理外,也有顯著提高。T2 處理的果實(shí)糖酸比顯著高于CK 和T4 處理。T2 與T4 相比,T2 的可溶性固形物含量和可溶性糖含量明顯高于T4,維生素C 和可滴定酸含量?jī)烧邿o(wú)顯著差異,T2 糖酸比為10.27,顯著高于T4的8.96。可能是由于機(jī)械種植的株行距精度高,創(chuàng)造了更好的生長(zhǎng)條件,更有利于果實(shí)的成長(zhǎng)。T1、T2、T3 處理的可溶性固形物、維生素C 和可溶性糖含量之間無(wú)顯著差異,但T2、T3 處理的糖酸比顯著高于T1。

表7 不同處理番茄果實(shí)品質(zhì)比較

3 討論與結(jié)論

綜上可知,通過(guò)不同栽培模式的對(duì)比,機(jī)械化種植株距35 cm、行距40 cm 的T2 處理,在果實(shí)產(chǎn)量和品質(zhì)方面表現(xiàn)最優(yōu)。隨著番茄種植密度的增加,群體枝葉之間封閉性會(huì)增強(qiáng),從而降低植物的透光性。可溶性糖、可溶性蛋白質(zhì)、維生素C含量一定程度上反映了番茄的果實(shí)品質(zhì),以及干物質(zhì)積累,品質(zhì)指標(biāo)越高,說(shuō)明番茄果實(shí)品質(zhì)越好。在667 m密度1820~2670 株的范圍內(nèi),平均單果質(zhì)量受種植密度的影響較大,隨著密度的增大,平均單果質(zhì)量會(huì)變小,果實(shí)的糖酸比也會(huì)降低,影響果實(shí)的口感。可能是隨著栽培密度的增大,植株群體的冠層透光率降低,光照、養(yǎng)分、水分等有效供給不足,致使果實(shí)長(zhǎng)勢(shì)偏弱,口感變差。這與徐進(jìn)等的研究結(jié)果相符。在667 m密度1820~2670 株的范圍內(nèi),不同栽培模式的番茄在株高、莖粗、番茄各時(shí)期的葉片數(shù)、葉面積等方面差異較小。綜合評(píng)判,密度適中的機(jī)械化種植T2 處理(株距35 cm,行距40 cm)相對(duì)于其他處理在植株長(zhǎng)勢(shì)、果實(shí)產(chǎn)量、品質(zhì)等方面表現(xiàn)最優(yōu)。

綜上所述,在北京地區(qū)的塑料大棚番茄栽培中,采用機(jī)械化種植的T2 處理(株距35 cm,行距40 cm),在植株長(zhǎng)勢(shì)、果實(shí)產(chǎn)量和品質(zhì)方面表現(xiàn)最優(yōu),適宜進(jìn)一步推廣應(yīng)用。

- 中國(guó)瓜菜的其它文章

- 基于《農(nóng)業(yè)文明尋跡》分析農(nóng)業(yè)文明在中國(guó)古代文學(xué)中的折射

- 中等職業(yè)教育服務(wù)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的路徑探索

——評(píng)《藝術(shù)振興鄉(xiāng)村》 - 中國(guó)農(nóng)業(yè)科技人力資源的開(kāi)發(fā)與管理探究

——評(píng)《中國(guó)農(nóng)業(yè)科技人力資源研究》 - 西瓜分子標(biāo)記輔助育種研究與應(yīng)用進(jìn)展

- 長(zhǎng)沙地區(qū)南瓜白粉病病原菌及種質(zhì)資源抗性的鑒定

- 甜瓜白粉病新抗源的抗性遺傳規(guī)律