視覺訓練對改善非斜視性雙眼視功能異常療效觀察的分析

鄧萍萍 鐘曉雪 黃光初 張如雪 蘇新靈

欽州市第一人民醫院 廣西 欽州 535000

目前隨著科學技術的快速發展和社會逐漸的信息化,大量近距離工作使得人們對于視覺的要求逐漸增高。不僅要看的見,還要看的清楚以及舒服,即要求有良好的雙眼視覺。正常的雙眼視覺指的是兩只眼同時注視一個物體時,兩只眼睛的視線相交在注視點上,物像落在雙眼的黃斑中心凹,各種信息沿著視傳導系統傳入到大腦中,高級視中樞將兩只眼的視覺信號進行分析,之后綜合成一個具有立體感、完整的知覺過程[1]。雙眼視功能通常由視中樞的平衡作用來支配,當平衡功能被某種因素破壞時雙眼單視便會出現障礙,即為雙眼視異常,通常分為斜視性和非斜視性雙眼視覺異常。其中非斜視性雙眼視覺異常主要是一種潛在性的雙眼視覺丟失,可能是一種從正常雙眼視向斜視性異常雙眼視過渡的中間狀態,大多表現為近距離用眼時出現間歇性復視、視疲勞、跳行等,對各類人群均會產生一定影響,尤其是對雙眼視覺需求較高的學生和需要近距離工作的人群[2-3]。為此,本研究探尋了覺訓練對改善非斜視性雙眼視功能的療效,報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選擇本院2020年3月-2021年12月收入的90例非斜視性雙眼視功能異常患者,分成觀察組、對照組,各45例。觀察組,女21例,男24例,年齡13-18歲,均數為(15.16±3.25)歲。對照組,女22例,男23例,年齡13-18歲,均數為(15.54±3.11)歲。兩組年齡、性別等基本資料比較無差異(P>0.05)。納入標準:(1)均經過各項檢查確診;(2)依從性較好,自愿完成訓練并且隨訪完整者;(3)全部知曉同意。排除標準:(1)眼部存在器質性疾病;(2)患有嚴重的全身疾病;(3)精神、認知、交流存在障礙。

1.2 方法

(1)醫學驗光:采用全電腦自動驗光儀用最正度數之最佳視力(MPMVA)方法;紅綠測試;交叉柱鏡確定柱鏡的軸向和度數;再次MPMVA;再次紅綠測試;雙眼平衡;雙眼紅綠測試;最后確定終點屈光度。(2)測量角膜曲率:采用自動驗光儀并記錄K1、K2、角膜散光及軸向。(3)測量眼軸長度:用眼科A型超聲診斷儀測量眼球前后徑,每眼各測10次,取平均值。以上檢查均由同一名醫師完成。(4)配鏡:以完全矯正的原則,對照組:佩戴具有矯正功能的鏡片,配鏡后每3個月復查,必要時更換鏡片。觀察組:對照組基礎上給予視覺訓練,要求患者在日常生活和訓練中戴鏡,訓練室訓練每周一次,每次45分鐘。將訓練設定為三個層次,第一個層次訓練是調節感知、提高調節幅度,在調節與集合相匹配的狀態下提高融像的范圍;第二層次訓練是提高調節功能的起始反應,基本方法有推進訓練,該種訓練方法是改進正融像性會聚的近點會聚常用的方法,患者將一個簡便的注視物體置于中線,逐漸移近,直到物體出現重影或確實分裂成兩個,重復多次,使得患者離物體破裂點越來越近。若是采用的注視視標為小字母便更好,更容易調節,該方法也能夠用于改進調節幅度。同時還要進行相對集合訓練,由于集合刺激和調節刺激會隨著視標距離的改變而發生變化,因此可以沿著圖形上的需求線繪制集合和調節刺激的變化;第三層次進行調節適應性訓練以及開放空間下的融像訓練。這三個層次的訓練在每次訓練中所占的比例依據患者具體的情況來進行個性化的定制。其中視覺訓練的具體方法有偏振立體圖、Brock線、B-O Scope、Aperture-rule、翻轉拍、同視機、遠近字母表等。

1.3 觀察指標

兩組療效比較,顯效:視功能恢復正常,各項臨床癥狀全部消失;有效:視功能有所好轉,各項臨床癥狀有所好轉;無效:視功能、各項臨床癥狀無變化甚至更嚴重[4]。總有效率=(顯效+有效)/總例數X100.00%。

1.4 統計學處理

全文數據均采用SPSS 19.0統計軟件進行計算分析,其中均數±標準差(±s)用于表達計量資料,x2用于檢驗計數資料,其中P<0.05表示數據具有統計學意義。

2 結果

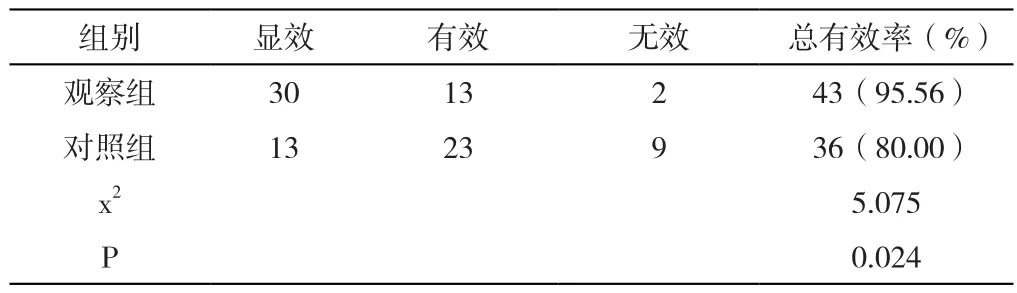

觀察組總有效率為95.56%,高于對照組的80.00%(P<0.05)。見表1:

表1 兩組療效比較(n=45,例)

3 討論

人體的視覺系統要滿足人們日常生活和工作的用藥需求,除了要具備合適的屈光矯正為基礎之外,還需要集合、調節、眼球運動的共同協作,進而使外界的物像清楚的呈現在視網膜上[5]。視功能出現異常通常會出現長時間視近后眼酸脹、頭痛、復視、視物模糊等視疲勞癥狀。一般視功能異常的患者需要使用更多的慢相調節和聚散功能來維持雙眼單視,因此在此過程中容易產生各種眼部不適癥狀,因此需要給予以改善集合和調節功能為主的視覺訓練。視覺訓練最早被稱為“正位視”,最初是用來消除斜視、其他雙眼視、雙眼運動異常以及替代手術的方法。之后經過英國和瑞士的不同專家改進之后使得視覺訓練越來越具體化,臨床更多的被用于非斜視性雙眼視功能異常的矯正[6]。在我國視覺訓練起步的比較晚,在20世紀90年代才開始慢慢發展到內地,由國內的一些知名眼科專科醫院率先推廣,慢慢推動了視覺訓練在國內的發展[7]。

本研究得出觀察組總有效率為95.56%,較對照組的80.00%高(P<0.05)。有研究顯示雙眼調節異常的患者在視覺訓練一個月之后各項癥狀有所緩解,并且改善率能夠高達96.00%[8]。還有研究在探尋調節與近視的關系時,發現視功能異常的患者在經過12次訓練室訓練之后視功能得到顯著改善[9]。本研究中患者經過第一階段的訓練之后視功能有改良,其中最顯著的改善是調節靈敏度和遠、近正融像范圍、調節幅度,表明眼的集合、調節功能具有終身可塑性。因此即使是成年人患有非斜視性雙眼視功能異常也可以并且有必要進行視覺訓練,改善眼的集合、調節功能。在雙眼視的生物模型中,調節反應的過程首先是在視網膜上的模糊物像被中樞神經系統感知,進而會進一步驅動眼產生快相調節,快相調節在一秒之內會迅速完成,15秒之后開始出現調節適應,用以維持日常穩定的用眼需求[10]。集合的發生也是首先由注視差異產生快相集合,之后集合適應慢慢起到主要的維持作用。因此平時做的各項視功能檢查大多數為快相反應,但是日常用眼過程中以適應性反應為主。因此第二個階段訓練之后檢查時快相反應已經達到比較穩定的狀態,從而會導致檢查結果中各個參數值不會出現明顯的改善。但是快相反應達到穩定的狀態并不意味著視功能完全恢復正常,在此基礎上還要慢慢改善其適應性反應,維持視功能的持久性。有相關研究表明,中樞神經系統的神經元網絡具有終身可塑性,有效的視覺訓練不僅能夠增強眼部肌肉的力量,還能夠加強中樞神經系統對視覺的調控能力[11]。視覺訓練中的調節訓練目的是提高調節功能,例如調節靈敏度訓練、調節幅度訓練、調節持久性訓練等;融像訓練目的為針對聚散功能異常,對融像障礙等方面進行訓練用以改善融像靈敏度和融像范圍;弱視訓練的目的在于提高弱視眼的視銳度,例如注視訓練、精細目力訓練、脫抑制訓練等;還有功能性眼球運動訓練,目的在于提高眼的掃視、追隨、注視等功能性的眼球運動能力[12]。在視覺訓練中各種訓練方法、內容都可以互相套用,例如弱視到達一定程度時可以適當增加一些調節訓練和融像訓練,用以提高雙眼的視覺平衡;也可以在調節訓練的過程中額外增加一些眼球運動訓練和融像訓練,用以改善雙眼整體的協調能力。本研究結果也進一步提示我們,在臨床排除全身及眼部器質性疾病的非斜視性雙眼視功能異常患者要進行全面的視功能檢查,要在正確屈光矯正的基礎上指導其進行系統的視覺訓練,最大程度改善視功能。視覺訓練是一個長期的過程,并不是立竿見影的,有些簡單的視覺問題一般能夠在短時間內得到改善,但是對于一些復雜的情況還需要有一定的周期才能夠慢慢恢復,這便需要患者的長期堅持。視覺訓練目前在我國還處于起步階段,還不被患者廣泛認知,因此從業人員還需要不斷加強自身的專業化培訓,不斷提高專業技能[13]。

綜上所述,視覺訓練改善非斜視性雙眼視功能的療效顯著,值得臨床進一步應用和推廣。