穴位敷貼輔助治療小兒支氣管肺炎的療效及護(hù)理體會(huì)

黃明芬

欽州市第一人民醫(yī)院 廣西 欽州 535000

小兒支氣管肺炎屬于臨床發(fā)病風(fēng)險(xiǎn)較高的呼吸系統(tǒng)疾病,好發(fā)于嬰幼兒及兒童時(shí)期,患兒主要表現(xiàn)為咳嗽、咳痰及呼吸困難等,病情嚴(yán)重時(shí)會(huì)出現(xiàn)發(fā)熱及呼吸衰竭等癥狀,該疾病易反復(fù)發(fā)作,病程較長(zhǎng),給患兒的身心健康造成危害[1-2]。引發(fā)小兒支氣管肺炎的病原體較多,主要是由支原體、衣原體、革蘭陰性菌、病毒及化學(xué)物理等病因而引發(fā)。臨床主要采用抗感染及化痰止咳等治療,可使患兒癥狀緩解,得到一定療效。但部分患兒會(huì)出現(xiàn)病情復(fù)發(fā)及肺部體征持續(xù)等情況,療效并不理想。中醫(yī)秉承“標(biāo)本兼治,辯證治療”的治療原則,可充分發(fā)揮中醫(yī)的優(yōu)勢(shì)同時(shí)能彌補(bǔ)對(duì)癥治療的不足[3-4]。近年來(lái),穴位貼敷在臨床多種呼吸系統(tǒng)疾病治療中的應(yīng)用得到廣泛認(rèn)可,其具有調(diào)和氣血及溫通經(jīng)絡(luò),促使臟腑功能得到改善的作用[5]。本文分析將穴位貼敷應(yīng)用于該疾病患兒治療中的療效及護(hù)理體會(huì),現(xiàn)總結(jié)如下:

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取我院60例支氣管肺炎患兒,其均就診于2019年1月-2021年6月,依據(jù)隨機(jī)排列法將其分為參照組及研究組。參照組男、女比例為18:12,年齡:6 個(gè)月 -4 歲,平均(1.56±0.43)歲,病程 5h-3d,平均:(1.87±0.56)d;研究組男、女比例為19:11,年齡6個(gè)月-4歲,平均(1.59±0.46)歲,病程:5h-3d,平均:(1.92±0.58)d,兩組基礎(chǔ)資料一致,P>0.05。本研究已取得我院倫理組織委員會(huì)批準(zhǔn)并予以執(zhí)行。

納入標(biāo)準(zhǔn):均符合小兒支氣管肺炎的診斷標(biāo)準(zhǔn),伴有發(fā)熱、咳嗽及呼吸急促等癥狀;經(jīng)肺部聽(tīng)診,可聞及中細(xì)啰音;經(jīng)肺部X線檢查,提示兩肺可見(jiàn)斑片狀陰影;患兒年齡6個(gè)月-4歲;參加研究前未接受過(guò)其他藥物治療。

排除標(biāo)準(zhǔn):嚴(yán)重肺部感染、呼吸循環(huán)系統(tǒng)疾病;并發(fā)腦炎及心衰等;對(duì)本次研究藥物過(guò)敏者;患兒家屬配合度較差;臨床資料不完整者。

1.2 方法

參照組予以常規(guī)治療,即對(duì)患兒實(shí)施抗感染、抗病毒、止咳、平喘及化痰等藥物,同時(shí)予以霧化吸入治療。研究組在此基礎(chǔ)上予以患兒穴位貼敷,藥方組成:金銀花、厚樸及荊芥各200g,麻黃、連翹、薄荷、法半夏、桔梗、苦杏仁、甘草及細(xì)辛各100g,研成細(xì)末,后加入適量食醋,調(diào)制成膏狀,干濕適中。貼敷部位為膻中、大椎及神闕穴。方法:將調(diào)好的藥膏制成1.5x1.5cm的藥餅,置于無(wú)菌貼上,對(duì)所貼穴位進(jìn)行消毒,后貼敷于相應(yīng)的穴位上,時(shí)間根據(jù)患兒的年齡及耐受程度而定,1次/d,6-8h/次,膚嫩及過(guò)敏者可適當(dāng)減少貼敷時(shí)間,剛敷完皮膚出現(xiàn)微微發(fā)紅屬于正常現(xiàn)象,次日即可恢復(fù)。護(hù)理干預(yù):(1)基礎(chǔ)護(hù)理,囑家屬為患兒做好保暖工作,防止受涼,注意休息,避免劇烈活動(dòng),被褥要輕、暖,穿衣寬松,以免影響呼吸;勤換尿布,保持皮膚清潔干燥,以利于休息,盡量使患兒安靜,以減少機(jī)體的耗氧量;護(hù)理人員需保證患兒就診環(huán)境的干凈、舒適,溫濕度適宜,在墻面張貼卡通壁紙,播放卡通動(dòng)畫或兒歌,轉(zhuǎn)移注意力,在開(kāi)展治療前需做好充足的準(zhǔn)備,確保治療順利進(jìn)行,在取穴時(shí)應(yīng)盡量避開(kāi)肋骨,以促進(jìn)藥物的吸收,提升療效;根據(jù)患兒的年齡確定貼敷時(shí)間,年齡較小的患兒可適當(dāng)縮短時(shí)間,防止其皮膚出現(xiàn)紅腫的情況;(2)心理干預(yù),對(duì)于具有良好溝通能力的患兒,護(hù)理人員可增加與其交流,了解患兒感興趣的話題,以提升其舒適度;為患兒家屬講解疾病相關(guān)知識(shí)、穴位貼敷的方式、目的及意義,以減輕其心理壓力,避免不必要醫(yī)療糾紛的發(fā)生;(3)飲食護(hù)理,指導(dǎo)家屬為患兒選擇高蛋白、高熱量、高維生素、清淡的流質(zhì)或半流質(zhì)飲食,如稀飯、爛面條及雞蛋湯等,并應(yīng)少食多餐,鼓勵(lì)患兒多飲水,適量喝新鮮果汁;做好口腔護(hù)理,嬰兒可在進(jìn)食后喂適量溫開(kāi)水,年長(zhǎng)兒應(yīng)在晨起、餐后及睡前漱口,禁止辛辣及生冷等刺激性食物的攝入;若無(wú)法進(jìn)食,則需靜脈輸液等治療;(4)維持呼吸道通暢,①輕拍患兒背部、促使痰液排出。拍背力量要適中,以不使患兒感到疼痛為宜,拍背時(shí)間為10min左右,宜在飯前進(jìn)行,拍背后30min方可進(jìn)食,也可在飯后2h進(jìn)行;②若呼吸道分泌物較多而排出不暢時(shí),可進(jìn)行體位引流,使呼吸道分泌物借助重力排出。引流時(shí)輕拍背部,可囑間歇深呼吸進(jìn)行咳嗽,引流過(guò)程中應(yīng)注意觀察患兒的病情變化,若患兒出現(xiàn)發(fā)紺及呼吸困難等現(xiàn)象,應(yīng)立即停止;(5)退熱護(hù)理,高熱患兒,每隔4h測(cè)量1次體溫,松解衣物幫助散熱;體溫>38.5℃時(shí),采取物理降溫,如體溫仍較高,可遵醫(yī)囑予以患兒退熱藥物;(6)家庭護(hù)理,囑患兒出院后應(yīng)注意保暖,根據(jù)季節(jié)變化增添衣物,避免感冒,室內(nèi)應(yīng)保持良好的通風(fēng),不可使用羽絨等被褥,囑家屬禁止在室內(nèi)吸煙,囑患兒適當(dāng)進(jìn)行戶外鍛煉,以增強(qiáng)機(jī)體抵抗力及免疫力。兩組均治療5d。

1.3 觀察指標(biāo)

(1)比較癥狀改善時(shí)間,包括氣喘、發(fā)熱、咳嗽及啰音消失時(shí)間。

(2)比較呼吸功能各項(xiàng)指標(biāo),包括血氧分壓(PaO2)、用力肺活量(FVC)、二氧化碳分壓(PaCO2)及第一秒用力呼氣容積(FEV1)。

(3)比較血氧飽和度,采用動(dòng)脈血?dú)夥治鰞x實(shí)施測(cè)定。

(4)比較臨床療效,觀察患兒癥狀及檢查結(jié)果情況,參照《中醫(yī)兒科病癥診斷療效標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行評(píng)定,治愈:患兒癥狀消失,體溫恢復(fù)正常,聽(tīng)診提示肺部啰音消失,X線提示病灶吸收;有效:癥狀有所改善,體溫基本恢復(fù)正常,聽(tīng)診提示肺部啰音明顯減輕,X線提示病灶部分吸收;無(wú)效:臨床癥狀未得到改善甚至加重。總有效率=(治愈例數(shù)+有效例數(shù))/總例數(shù)x100%。

1.4 統(tǒng)計(jì)學(xué)處理

采用SPSS 18.0統(tǒng)計(jì)軟件2,計(jì)量資料用±s表示,采用t檢驗(yàn),計(jì)數(shù)資料用百分比表示,采用x檢驗(yàn),P<0.05為差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義。

2 結(jié)果

2.1 比較癥狀改善時(shí)間

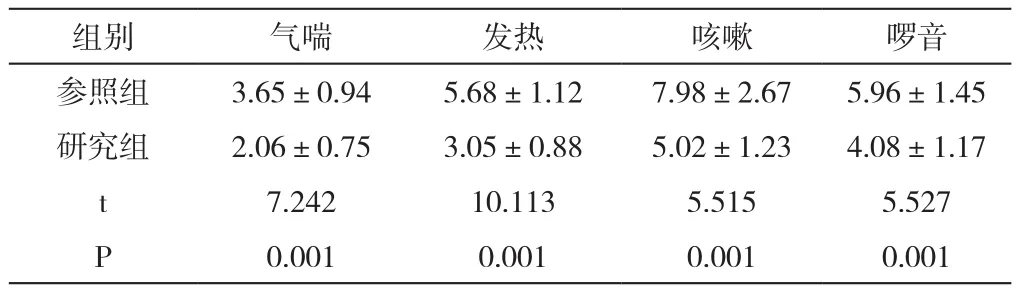

研究組患者各癥狀改善時(shí)間均較短,P<0.05,如表1:

表1 癥狀改善時(shí)間對(duì)比(n=30,d)

2.2 比較呼吸功能

治療后研究組用力肺活量(FVC)、血氧分壓(PaO2)及第一秒用力呼氣容積(FEV1)值較高,二氧化碳分壓(PaCO2)較低,P<0.05,如表2:

表2 呼吸功能對(duì)比(n=30)

2.3 比較血氧飽和度

治療后研究組血氧飽和度較高,P<0.05,如表3:

表3 血氧飽和度對(duì)比(n=30,%)

2.4 比較臨床療效

研究組總有效率較高,P<0.05,如表4:

表4 臨床療效對(duì)比(n=30,例)

3 討論

支氣管肺炎屬于臨床兒科常見(jiàn)呼吸系統(tǒng)疾病,嬰幼兒的患病率更高。有研究表明[6],我國(guó)兒科支氣管肺炎的發(fā)病率在50%左右,而嬰幼兒的發(fā)病人數(shù)是學(xué)齡前患兒的近40倍。該疾病是由細(xì)菌、病毒及支原體等感染引起,主要表現(xiàn)為咳嗽、氣喘及咳嗽等,多在春、冬兩季發(fā)病,若未得到及時(shí)的治療,易導(dǎo)致肺炎、肺心病及肺氣腫等發(fā)生,嚴(yán)重危害患兒身心健康。目前臨床上對(duì)該疾病尚無(wú)特效治療藥物,常采取解痙、平喘及抗炎等治療,以使患兒的癥狀得到改善,但部分患兒在接受常規(guī)治療后會(huì)出現(xiàn)明顯不良反應(yīng),其安全性備受爭(zhēng)議,無(wú)法得到家屬的信任及配合。

小兒支氣管肺炎屬于中醫(yī)學(xué)“肺炎喘嗽”范疇,中醫(yī)治療強(qiáng)調(diào)肺、腎功能的調(diào)節(jié),以降氣平喘及化痰清熱為主[7]。本次研究通過(guò)予以該疾病患兒穴位貼敷治療可在較短的時(shí)間內(nèi)使其臨床癥狀得到明顯緩解,同時(shí)能改善患兒肺功能及血氧飽和度,療效顯著。穴位貼敷治療安全性較高且療效理想,集中藥理、經(jīng)絡(luò)穴位原理為一體,藥物通過(guò)皮膚滲透、吸收,可直接作用于病灶,從而實(shí)現(xiàn)改善臟腑功能及扶正固本的目的[8-9]。穴位貼敷藥方中麻黃可發(fā)揮宣肺平喘的作用,白芥子具有溫肺豁痰的功效,地龍可通絡(luò)平喘、黃芪發(fā)揮清熱解毒的作用,姜半夏能化痰散結(jié),諸藥合用發(fā)揮止咳化痰及宣肺平喘的作用[10-11]。藥物合理配伍及選擇合適穴位能起到止咳平喘及潤(rùn)肺化痰等作用,從而使患兒的肺功能得到明顯改善。穴位貼敷主要通過(guò)皮膚血管及神經(jīng)感受器進(jìn)行傳導(dǎo),使神經(jīng)沖動(dòng)傳遞至中樞神經(jīng),后通過(guò)神經(jīng)-體液調(diào)節(jié),使肌體免疫系統(tǒng)激發(fā),從而更好的控制病情進(jìn)展。第7頸椎棘突下背正中有大椎及肺俞等穴位,將中藥敷貼該處,可通過(guò)穴位、經(jīng)絡(luò)的傳導(dǎo),較迅速地作用于肺組織發(fā)揮其藥效。由于小兒身體發(fā)育情況不一,臨床癥狀具有較大差異,臨床在予以患兒積極治療的同時(shí)需結(jié)合相應(yīng)的護(hù)理措施聯(lián)合干預(yù),以促進(jìn)療效的提升,同時(shí)能避免相關(guān)不良情況的發(fā)生。相關(guān)研究發(fā)現(xiàn)[12],患兒對(duì)陌生的醫(yī)院環(huán)境及醫(yī)護(hù)人員會(huì)產(chǎn)生恐懼及害怕等心理,本次研究針對(duì)這一現(xiàn)象,為患者布置舒適溫馨的治療室,張貼卡通壁紙,播放兒歌或卡通視頻,轉(zhuǎn)移其注意力,以消除患兒的不良情緒,提高其治療依從性及積極性。

綜上所述,予以該疾病患兒穴位貼敷治療可在較短的時(shí)間內(nèi)使其臨床癥狀明顯緩解,同時(shí)能改善其肺功能及血氧飽和度,療效顯著。