黃芪建中湯配合雷火灸在脾胃虛寒型慢性胃炎治療中的療效

許曉

昭平縣中醫醫院 廣西 賀州 546899

隨著現在生活習慣及飲食結構的改變,消化系統疾病發病率逐年增長,較為常見的為慢性胃炎,是一種由多種因素引起的胃黏膜慢性炎癥,臨床癥狀主要表現為惡心、嘔吐、上腹不適等,對患者機體造成較為嚴重的影響,使其生活質量下降[1]。目前臨床已經逐漸將中醫學理論運用于疾病治療中,在中醫理論中,脾胃虛寒型是慢性胃炎常見證型,主要指脾胃陽氣虛衰、陰寒內盛[2]。常規西醫治療主要采用消炎抗菌類藥物及奧美拉唑進行治療,在減輕胃黏膜炎癥的同時,起到良好的胃保護作用,但該治療方法存在一定的復發率,因此治療效果并不理想。黃芪建中湯具有止痛緩急、溫中補虛的功效,雷火灸則是中醫理療中常見的一種灸法,利用灸條燃燒時產生的熱量對相應穴位造成刺激,激發經氣,并通過熱效應使患者局部皮膚毛孔舒張,藥物沿舒張的毛孔進入皮膚深層及穴位內,具有疏通經脈、活血化瘀、改善血液循環的功效。本文現圍繞院內35例患者展開研究,內容分析如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

以隨機抽樣法為分組依據,將納入研究隊列的35例脾胃虛寒型慢性胃炎患者分為西醫組(n=17)及中醫組(n=1:8),所有患者均于2020年1月-2021年12月期間在本院就診并治療。西醫組納入男女比10:7,最小50歲,最大90歲,均值(70.37±8.14)歲,患病時長最短1年,最長14年,均值(7.19±0.82)年;中醫組納入男女比10:8,最小51歲,最大90歲,均值(70.64±8.07)歲,患病時長最短2年,最長14年,均值(7.46±0.75)年。組間一般資料無差異,P>0.05。

納入標準:①符合《中醫癥狀鑒別診斷學》中脾胃虛寒型慢性胃炎診斷標準者[3];②經胃鏡檢查及病理學診斷確診者;③自愿參與本次研究者;④患者及家屬均詳細了解本次研究內容。

排除標準:①合并中重度炎癥、糜爛、潰瘍等重度異型增生者;②處于妊娠期及哺乳期女性;③合并感染者;④相關治療藥物過敏者;⑤合并上消化道出血及其他胃腸道疾病者;⑥病理學診斷確診存在惡性病變者。

1.2 方法

西醫組:治療方案為常規西醫治療,治療藥物為奧美拉唑(20mg/粒;國藥準字H20063168;河北愛爾海泰制藥有限公司)、阿莫西林(0.25g/粒;國藥準字H10983084;海潤藥業有限公司)、甲硝唑(0.5g/片;國藥準字H20163372;華北制藥河北華諾有限公司)及膠體果膠鉍膠囊(50mg/粒;國藥準字H20059949;云鵬醫藥集團有限公司),奧美拉唑用藥方式為口服,用藥劑量及頻率分別為20mg/次,2次/d;阿莫西林用藥方式為口服,用藥劑量及頻率分別為0.5g/次,2次/d;甲硝唑用藥方式為口服,用藥劑量及頻率分別為0.5g/次,2次/d,膠體果膠鉍膠囊用藥方式為口服,用藥劑量及頻率分別為150mg/次,3次/d,治療周期為2周。

中醫組:治療方案為黃芪建中湯配合雷火灸治療,黃芪建中湯采用水煎法,將400ml飲用水煎至200ml藥液,用藥劑量為1劑/d,分早晚服用,主要成分為20g飴糖,10g大棗、生姜、桂枝、黃芪,15g白芍,6g炙甘草;雷火灸選擇中脘、神闕、足三里、胃俞、十指沖作為治療穴位,指導患者取仰臥位,解開衣物充分暴露治療部位,將灸具放置于患者上腹部任脈,灸具與患者皮膚之間應保持3~5cm之間的距離,15min后采用小回旋法及雀啄法依次灸中脘、神闕、足三里等穴位,先按照小回旋法灸8次,之后按照雀啄法灸8次,為一壯,每灸完一壯按壓一次腧穴,8壯后指導患者取坐位,采用同樣的灸法灸胃俞,8壯后灸十指沖,指導患者屈曲十指,呈梅花狀后,灸條距皮膚表面2cm,順時針回旋1周,旋轉8周為一壯,灸完一壯休息3s,兩只手各灸8壯,雷火灸兩天治療1次,3次/周,治療周期為2周。

1.3 觀察指標

(1)以療效判定標準為依據[4],將治療效果分為三個等級,主要包括顯效:相關癥狀消失,胃鏡檢查顯示胃黏膜炎癥明顯減輕,無充血、水腫;有效:相關癥狀緩解,胃鏡檢查顯示胃黏膜炎癥減輕,輕微充血、水腫,無效:與治療前相比相關癥狀及胃鏡檢查結果無明顯差異;并將顯效率+有效率作為總有效率進行比較。

(2)比較組間中醫證候積分,評估時間為治療前及治療2周后,癥狀包括胃脘疼痛、上腹脹、食少納呆、體倦乏力,每項癥狀評分總分均為0~7分,無:0分;輕度:1~3分,中度:4~5分,重度:6~7分。

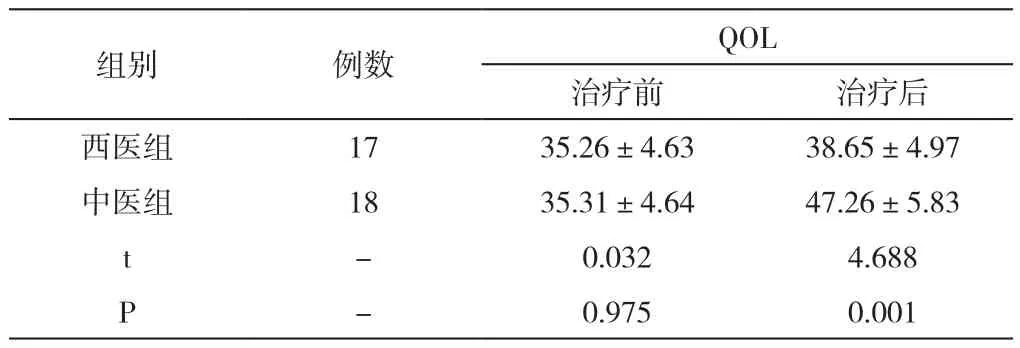

(3)比較組間生活質量,評估時間為治療前及治療2周后,采用生活質量評分表(quality of life,QOL)作為評估量表[5],評分標準如下:總分60分,極差:<20分,差:21~30分,一般:31~40分,較好:41~50分,良好:51~60分。

1.4 統計學處理

采用SPSS 20.0統計軟件,計量資料用±s表示,采用t檢驗,計數資料用百分比表示,采用x2檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 組間治療效果比較

中醫組治療總有效率為83.33%,西醫組為47.06%,中醫組治療效果良好,P<0.05,見表1。

表1 組間治療效果比較(%)

2.2 組間中醫證候積分比較

治療前西醫組及中醫組胃脘疼痛、上腹脹、食少納呆、體倦乏力等癥狀評分無差異,P>0.05,治療后中醫組相較于西醫組胃脘疼痛、上腹脹、食少納呆、體倦乏力等癥狀評分較低,P<0.05,見表2。

表2 組間中醫證候積分比較(分)

2.3 組間生活質量比較

治療前中醫組及西醫組QOL評分無差異,P>0.05,治療后中醫組相較于西醫組QOL評分較高,P<0.05,見表3。

表3 組間生活質量比較(分)

3 討論

慢性胃炎是目前臨床較為常見的一種消化系統疾病,且近幾年來發病率不斷增長,對患者的日常生活造成了較為嚴重的影響,在中醫理論學中通過對慢性胃炎進行辨證論治發現,常見證型為脾胃虛寒型,為減輕疾病、改善患者生活質量,需選擇合適的治療方式。

常規西醫治療主要采用消炎抗菌類藥物及奧美拉唑進行治療,用藥后雖相關癥狀可有效減輕,對胃起到良好的保護作用,但該疾病可反復發作,用藥后仍存在復發現象,治療效果欠佳。在中醫理論中,將慢性胃炎歸于“胃痞、胃脘痛”范疇內,主要證型為脾胃虛寒型,認為患者因飲食失調、勞倦過度、憂思傷脾等導致脾胃陽氣虛衰、陰寒內盛。黃芪建中湯最早見于《金匱要略》,主要由飴糖、大棗、生姜、桂枝、黃芪、白芍、炙甘草等中草藥組成,具有止痛緩急、溫中補虛的功效,雷火灸則是灸法的一種類型,利用熱效應舒張局部皮膚毛孔,使藥物能夠進入相應穴位并造成刺激,具有疏通經脈、活血化瘀、改善血液循環的功效[6-7]。本文研究發現,中醫組治療總有效率高于西醫組,P<0.05。表明應用黃芪建中湯配合雷火灸治療可獲得理想效果。黃芪建中湯中君藥為飴糖、黃芪,可補氣穩重、緩急止痛;臣藥為白芍、桂枝,可平抑肝陽、溫通經絡;佐藥為大棗、生姜,可益氣補脾、散寒溫胃;使藥為炙甘草,可調和諸藥、溫中補虛。同時本文還針對患者中醫證候積分及生活質量進行比較,結果顯示,治療前中醫組及西醫組中醫證候積分、生活質量評分無差異,P>0.05,治療后中醫組均優于西醫組,P<0.05。雷火灸選取中脘、神闕、足三里、胃俞、十指沖等穴位,中脘能夠健脾和胃,神闕能夠健運脾胃,足三里能夠健脾理氣,胃俞能夠和胃健脾和中,十指沖能夠減輕雷火灸帶給機體的燥熱,具有瀉熱的作用,雷火灸灸條內含有多種中草藥,因此可在皮膚周圍形成高濃度藥區,在熱效應的影響下,藥物滲透至穴位內,起到良好的治療效果。

綜上所述,采用黃芪建中湯配合雷火灸治療可獲得較為理想的治療效果,減輕相關癥狀,改善患者中醫證候積分及生活質量,在脾胃虛寒型慢性胃炎患者治療中具有重要意義。