輕比重羅哌卡因腰麻與超聲引導下神經阻滯麻醉在老年髖部骨折手術中的應用效果對比

唐政偉

(寧武縣醫療集團人民醫院手術麻醉科,山西 忻州 036700)

髖部骨折在臨床骨科較為常見,包括股骨頸骨折、股骨粗隆間骨折等。老年人是髖部骨折的主要發病人群。老年髖部骨折患者臥床的時間較長,易出現泌尿系統感染、墜積性肺炎、褥瘡、下肢深靜脈血栓等并發癥,其殘疾率和死亡率較高。目前臨床上對老年髖部骨折患者主要是進行手術治療。但老年人多合并有慢性呼吸系統疾病、代謝性疾病、心腦血管疾病等基礎疾病,其對手術和麻醉的耐受性較差[1]。對老年髖部骨折患者進行手術時,為其選擇一種科學的麻醉方案是保障手術的順利實施及降低手術風險的關鍵。臨床上在對此類患者進行手術時,通常會選擇對其循環系統、呼吸系統的功能影響較小的麻醉方案,包括蛛網膜下腔阻滯麻醉(腰麻)、超聲引導下神經阻滯麻醉等。本文主要是比較輕比重羅哌卡因腰麻與超聲引導下神經阻滯麻醉在老年髖部骨折手術中的應用效果。

1 資料與方法

1.1 基線資料

選取2020 年1 月至12 月期間在我院進行髖部骨折手術的80 例老年患者作為研究對象。其納入標準是:經影像學檢查被確診為髖部骨折;病歷資料完整且具有進行手術治療的指征;自愿參與本研究。其排除標準是:對手術或麻醉不耐受;對麻醉藥物過敏;有髖部骨折史或手術史;病歷資料缺失或同期參與其他臨床試驗。隨機將其分為腰麻組和比較組,每組各有患者40例。在比較組患者中,有男21 例,女19 例;其年齡為61 ~71 歲,平均年齡為(66.71±4.20)歲。在腰麻組患者中,男、女各有20 例;其年齡為60 ~73 歲,平均年齡為(66.92±4.28)歲。兩組患者的基線資料相比,差異無統計學意義(P>0.05)。

1.2 方法

對兩組患者均進行手術治療。進入手術室后為患者連接心電監護儀并建立靜脈通路,對其進行鼻導管吸氧。術中對比較組患者進行超聲引導下神經阻滯麻醉,方法是:協助患者取健側臥位(患肢朝上),對其進行常規的消毒鋪巾。采用高頻線性探頭對其患側股溝韌帶上方進行探查,明確坐骨神經、股神經的位置。采用Winnie 法在髂前上棘、恥骨結節連線下2 cm 處進行穿刺,待回抽無血后注入0.4% 的羅哌卡因30 mL,完成股神經阻滯。協助患者取屈膝(70°)、屈髖(45°)位,在超聲的引導下于骶骨旁進行穿刺,待回抽無血后注入0.4% 的羅哌卡因20 mL,完成坐骨神經阻滯。術中用輕比重的羅哌卡因對腰麻組患者進行腰麻,方法是:協助患者取健側臥位(患肢朝上),在其第3 節腰椎與第4 節腰椎的椎間隙進行穿刺,進入蛛網膜下腔。向蛛網膜下腔內注入2.5 mL 輕比重的羅哌卡因。輕比重羅哌卡因的配置方法是:1% 的羅哌卡因1.5 mL+ 滅菌注射用水1.5 mL。

1.3 觀察指標

比較兩組患者感覺阻滯起效的時間、運動阻滯起效的時間、感覺阻滯持續的時間、運動阻滯持續的時間、手術的時間及麻醉不良反應的發生率。麻醉前、麻醉后10 min、30 min、60 min 及手術結束即刻,比較兩組患者的心率(HR)。比較兩組患者的麻醉效果。用優、良、中、差評估其麻醉效果。優:術中患者能保持安靜,無疼痛感和不適感。良:術中患者能保持安靜,無疼痛感,有輕微不適感。中:術中患者發生輕度躁動,有輕度的不適感和疼痛感。差:術中患者發生中重度躁動,有較嚴重的不適感和疼痛感,需要追加使用麻醉藥物。(優例數+ 良例數)/ 總例數×100%= 優良率。

1.4 統計學方法

用SPSS 20.0 軟件處理本研究中的數據,計量資料用±s表示,用t檢驗,計數資料用% 表示,用χ2 檢驗,P<0.05 表示差異有統計學意義。

2 結果

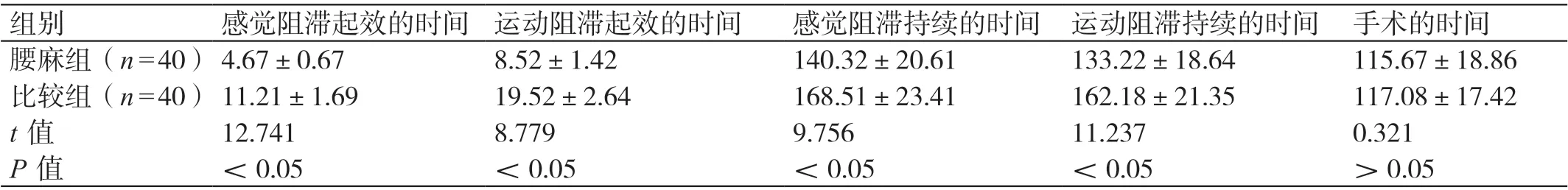

2.1 兩組患者各項麻醉指標及手術時間的比較

腰麻組患者感覺阻滯起效的時間、運動阻滯起效的時間、感覺阻滯持續的時間和運動阻滯持續的時間均短于比較組患者,差異有統計學意義(P<0.05)。兩組患者手術的時間相比,差異無統計學意義(P>0.05)。詳見表1。

表1 兩組患者各項麻醉指標及手術時間的比較(min,±s)

表1 兩組患者各項麻醉指標及手術時間的比較(min,±s)

組別 感覺阻滯起效的時間 運動阻滯起效的時間 感覺阻滯持續的時間 運動阻滯持續的時間 手術的時間腰麻組(n=40)4.67±0.67 8.52±1.42 140.32±20.61 133.22±18.64 115.67±18.86比較組(n=40)11.21±1.69 19.52±2.64 168.51±23.41 162.18±21.35 117.08±17.42 t 值 12.741 8.779 9.756 11.237 0.321 P 值 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 >0.05

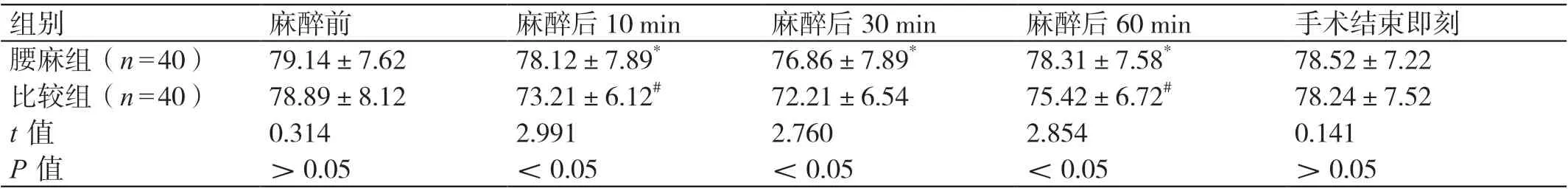

2.2 麻醉前后兩組患者HR 的比較

麻醉前及手術結束即刻,兩組患者的心率相比,差異無統計學意義(P>0.05)。麻醉后10 min、30 min 及60 min,比較組患者的HR 均低于麻醉前及手術結束即刻,差異有統計學意義(P<0.05)。麻醉前、麻醉后10 min、30 min、60 min 及手術結束即刻,腰麻組患者的HR 相比,差異無統計學意義(P>0.05)。麻醉后10 min、30 min 及60 min,腰麻組患者的HR 均高于比較組患者,差異有統計學意義(P<0.05)。詳見表2。

表2 麻醉前后兩組患者HR 的比較(次/min,±s)

表2 麻醉前后兩組患者HR 的比較(次/min,±s)

注:* 與本組麻醉前及手術結束即刻相比,P >0.05 ;# 與本組麻醉前及手術結束即刻相比,P <0.05。

組別 麻醉前 麻醉后10 min 麻醉后30 min 麻醉后60 min 手術結束即刻腰麻組(n=40) 79.14±7.62 78.12±7.89* 76.86±7.89* 78.31±7.58* 78.52±7.22比較組(n=40) 78.89±8.12 73.21±6.12# 72.21±6.54 75.42±6.72# 78.24±7.52 t 值 0.314 2.991 2.760 2.854 0.141 P 值 >0.05 <0.05 <0.05 <0.05 >0.05

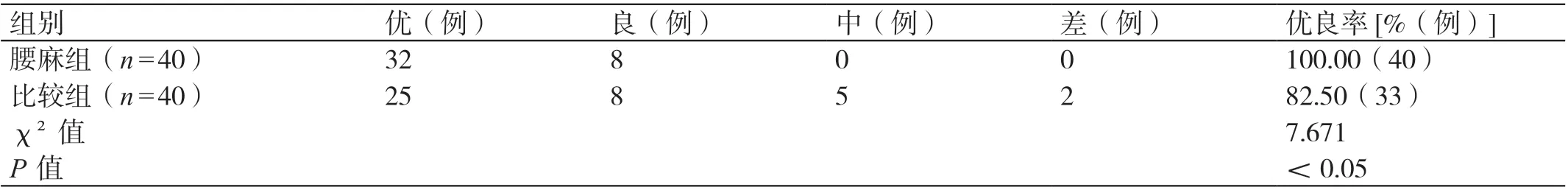

2.3 兩組患者麻醉效果的比較

腰麻組患者麻醉效果的優良率高于比較組患者,差異有統計學意義(P<0.05)。詳見表3。

表3 兩組患者麻醉效果的比較

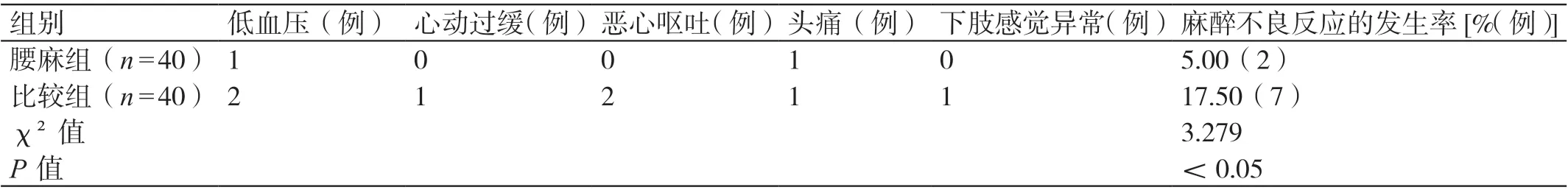

2.4 兩組患者麻醉不良反應發生率的比較

腰麻組患者麻醉不良反應的發生率低于比較組患者,差異有統計學意義(P<0.05)。詳見表4。

表4 兩組患者麻醉不良反應發生率的比較

3 討論

研究表明,目前我國每年有超過200 萬名中老年人發生髖部骨折[2]。對老年髖部骨折患者進行保守治療的效果不理想,其臥床的時間較長,并發癥的發生率較高。對此類患者進行手術治療能促進其骨折端的愈合,縮短其臥床的時間。但老年人各器官的功能明顯衰退,且其多合并有基礎疾病,因此其對手術和麻醉的耐受性較差。術中若麻醉方案選擇不當,可影響手術的順利進行,增加患者手術的風險[3]。在老年髖部骨折手術中,腰麻和神經阻滯麻醉是兩種較為常用的麻醉方案。與對老年髖部骨折患者進行全身麻醉相比,對其進行腰麻或神經阻滯麻醉對其造成的影響更小,安全性更高。本研究的結果顯示,腰麻組患者的麻醉效果和各項臨床指標均優于比較組患者。這說明,采用輕比重的羅哌卡因對接受髖部骨折手術的老年患者進行腰麻的效果較為理想。羅哌卡因是一種長效酰胺類局麻藥,具有脂溶性低、心臟毒性小、擴張血管的作用弱等特點。與重比重的羅哌卡因相比,輕比重的羅哌卡因同樣能有效阻滯脊神經,且其擴散的范圍更小,麻醉的范圍和深度更易于控制,對患者血流動力學指標的影響更小。對老年髖部骨折患者進行超聲引導下神經阻滯麻醉對麻醉醫師技術水平的要求較高,若操作不當可出現神經阻滯不完全的現象,影響患者術中的麻醉效果。研究指出,對老年髖部骨折患者進行超聲引導下神經阻滯麻醉時,多需要追加使用麻醉藥物,以保障其麻醉效果。

綜上所述,與對接受髖部骨折手術的老年患者進行超聲引導下神經阻滯麻醉相比,采用輕比重的羅哌卡因對其進行腰麻的效果更好,能更有效地縮短其感覺阻滯、運動阻滯起效的時間和維持的時間,提高其麻醉的效果,維持其術中生命體征的平穩,降低其麻醉不良反應的發生率。