天津城市建設與市政公債的發行(1928—1937)

張 莉

城市建設水平與城市發展規模和速度息息相關,是城市綜合實力的重要考量因素之一。近代以來國內城市經濟發展速度逐步加快,然則城市建設多不能滿足城市發展的需求,常被詬病。南京國民政府成立后通過設立市級行政單位以促進現代都市的構建,以此為契機,各城市有了獨立的行政建制為城市發展提供了基礎。最初成立了7個特別市政府,各特別市因城市運行耗費較多,建設資金不足,特發行市政公債以促進城市建設,天津最先進行嘗試,幾次籌備發行均告失利,背后原因值得深挖。學界關于天津城市建設的探究較多①,而關于其市政公債②的研究多是依附性的,未把其當作獨立的研究對象,故本文以天津城市建設與市政公債發行為視角,探析市政公債發行失利的成因及在此情況下天津城市建設狀況,以期增進近代城市史的探究。

一、天津設市與城市建設規劃

南京國民政府成立后,大量設置市級行政單位,最初設立了7個特別市,天津即是其中之一。1928年6月28日,天津成立特別市政府。面對落后的城市建設,新的行政建制機構亟待作出改變。

天津設市經歷了一個相當長的時間。在北京政府后期,隨著城市的發展,各界呼吁設立市制。在此基礎上,1921年7月3日,北京政府頒布《市自治制》,內規定“凡市分左列兩種:(1)特別市由內務部認為必要時,呈請以教令定之;(2)普通市,除認定為特別市外皆屬之”,市自治費包括本市財產之收入、市自治稅、本市公共營業之收入、規費及使用費、過怠金,“市稅之附屬于國家稅征收者,其稅率及征收方法,以法律定之”等。③法令頒布后,各地在地方自治的基礎上,成立了市政公署機構,但當時真正以市為名的只有上海市和廣州市。與此同時,天津也在籌備。1922年1月,直隸省催天津市自治籌備會“關于戶口之調查及一切公有財產事宜,均宜急速查清造冊呈報,以便酌定經費,而利進行”。④7月,旅京天津同鄉會認為“天津為京都咽喉之地,人口在百萬以上,備具工商業政治交通種種之資格,且教育之發達最先,自治之籌備最早”,應設立特別市。⑤且按照內政部“工商薈萃之區,人口滿十萬者,得設特別市”的標準,也應設立。⑥他們得到的回復是:“實行自治,所有應行預備事件,至為繁難,萬不能操切圖功,特議定先由市政籌備處按照市自治切實籌備,俟一切事務籌備完善,再行呈請訂期實行。”⑦直到1923年9月,陸續有報紙報道天津即將成為特別市的消息,《京報》《晨報》稱攝政院已決定批準天津成立特別市,各部審核認為“查天津地方,本為通商大埠,人文輻輳,財力充裕,自應認為特別市,以期自治事業之發展,擬請明令定直隸天津為特別市”。⑧后大總統允準1924年6月1日“為直隸天津特別市施行市自治日期”⑨,甚至天津市政籌備處決定特別市區“以城內鼓樓為起點,四面各行推廣,均以15里為特市區域。其特別市內,將來自應另劃區署,添設崗警。然此甫定界線之時,一切仍照城鄉原有區域界線辦理”。⑩但此后各方并無具體實際行動,特別市的設立終未成行。及至閻錫山的部隊進駐天津,天津歸南京國民政府后,才有了市的名稱。

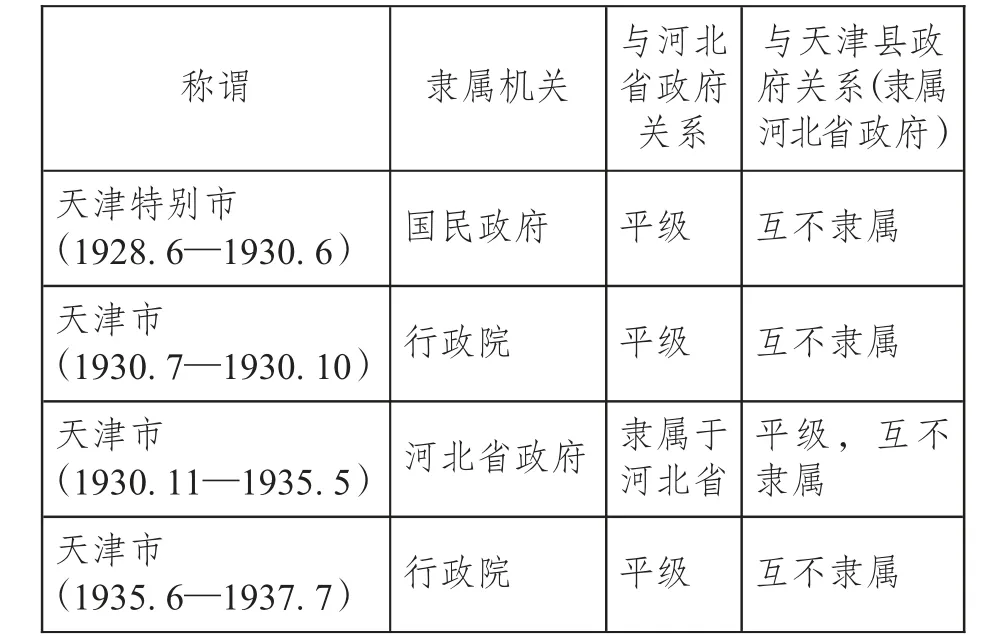

在南京國民政府時期,天津市的行政機構經過了四次變動:

南京國民政府成立后,在國人不斷要求設市及前期實踐的基礎上,中央政府推動了市級行政單位的建設。1928年6月,《特別市組織法》和《普通市組織法》頒布,規定特別市“直轄于國民政府,不入省縣行政范圍”,“特別市冠以所在地地名稱某特別市”,“中華民國首都、人口百萬以上之都市、其他有特殊情形者之都市”得依國民政府之特許建立特別市。?根據特別市法規,南京、上海、北平、天津、青島、漢口、廣州等地符合條件,應成立特別市政府。當月,傅作義、南桂馨代表閻錫山抵達天津,天津開始歸南京國民政府管轄。6月25日,南桂馨在特別二區津沽市政公署就任天津特別市市長。7月15日,津沽市政公署取消,歸并天津特別市政府。隨之設置各種機構,市政機構及組織法則等逐步完善,步入正常軌道。

1930年5月2日,國民政府立法院第87次院會通過了《市組織法》,內規定“市冠以所在地地名,稱為某某市”,“凡人民聚居地方具有左列情形之一者,設市得直隸于行政院:(一)首都,(二)人口在百萬以上者,(三)在政治上經濟上有特殊情形者,具有前項二、三項情形之一而為省政府所在地者,應隸屬于省政府”。?規定廢除了特別市和普通市的稱呼,改為隸屬于行政院的院轄市和省政府的省轄市。依照此法規下,行政院令“南京、上海、天津、青島、漢口五特別市合于新市組織法第二條之規定自行廢除特別二字,改稱南京市、上海市、天津市、青島市、漢口市,直隸鈞院”。?只是天津的行政建制因中原大戰的影響沒來得及進行變更,就再次被降級。1930年11月,河北省省會從北平移到天津,按照《市組織法》的規定,省政府所在地的市政府應隸屬于省政府,故天津市改隸河北省政府。

1935年,由于天津為“中外雜處,工商發達之重鎮”,加之河北省政府從天津移到保定,行政院決定恢復舊制?,“仍改為直隸于本院之市。”?天津市的行政地位再次變更。

在南京國民政府時期,天津市與中央政府、河北省政府、天津縣的關系具體表現參見表1:

表1 天津市行政地位變化表

在天津市行政地位不斷變動的過程中,控制天津的派系亦發生改變。1928年晉系南桂馨等人進駐天津,市長南桂馨、崔廷獻皆出身晉系。1930年中原大戰后,晉系人馬撤出天津,由張學良派人接收,奉系掌管天津。后來宋哲元的冀察政務委員會開始掌控天津。各派執行的政策亦有所不同。

在建市之初,民眾就對新成立的特別市抱有很大期望,在城市建設方面的訴求尤為明顯。建市之前,即使天津繁盛之區南市北關也是“晴時灰舞,雨后泥濘”。?建市后,河北大街“因為地上雨水存積的太多,同泥土混合在一起,經來往的車馬一踐踏,滿河北大街上便成了很均勻薄濃濃的泥粥”,一旦汽車經過,“泥點四濺,街道的狹窄,己無躲避的余地”,鑒于此,市民質問政府有修筑計劃否??河北大街的狀況只是天津城市道路的一個縮影,這種狀況亟待新成立的特別市政府做出實質性的改變。然隨之報刊上的批評更為嚴厲,“以前只有市政局,各處馬路大致尚可”,市政府成立后,“市政以最近兩個月為最糟,無論那一條路,都是盈寸的塵土,街上一望,真是不見都市見塵土,天津街市上的行人簡直過鬼的生活,每日吸的塵土,至少也有幾杯,講衛生?少講吧!”?也就是說,建市初期的市政建設與民眾訴求出現嚴重偏差,甚至覺得其不如之前的建設。

天津市政府也意識到了這個問題,并付諸于行動。1928年9月,新任市長崔廷獻在接受報紙采訪時指出市政建設存在較多問題,如“馬路年久失修”等?,均需作出切實計劃迅速付諸實施。還為了保證建設工作的有效進行,特促進工務統一,決定市港務、工務凡在市區以內之地,均歸港、工兩局負責計劃修筑。至于保路養路及維持港灣責任,則歸公安局及三特區各就所轄地界辦理。?此規定使得市政建設工作有序可循。市政建設單位針對市區實際制定每年度、每季度、每月份的建設計劃,以促城市建設。在市政府成立一年后,鑒于短時段或局部的市政建設不夠全面和系統,故1929年特別市政府為通盤計劃及統一設計起見,聘定德人鴻格氏為工程師負責設計及考察等項。?翌年1月底,特別市政府登報懸賞征求建設新天津特別市方案。?各界廣泛參與,最終梁思成和張銳的方案獲勝。方案全面而體系化,主要包括天津道路系統(道路的設計及實施、路面、道旁樹木的種植、電燈與電線、下水與垃圾)、海河兩岸、公共建筑物、公園系統、航空場站、自來水、公共汽車等方面,甚至還有與建設經費相關的特值稅及公債等。這是對天津地形及市貌清晰了解的基礎上,進行的全面的系統的規劃。?在計劃下,城市建設理應逐步完善。

在特別市成立后,面對市民的訴求及城市發展的需要,新的行政機構意識到建設的急迫性并有所規劃,只是經費不足成為建設的最大障礙,發行市政公債成為主要的解決方法。

二、建設經費不足境況下市政公債發行的嘗試

市政建設在建市之初就面臨著政府財政不敷和建設經費嚴重不足的阻力,為解該問題,天津特別市政府按照《特別市組織法》之規定,嘗試發行市政公債,以增加建設經費。

崔廷獻曾指出僅修筑全市馬路“實非數百萬元不辦”,為此決定“凡不需經費而能辦者先辦,其必需多大之經費而又不容緩辦者,亦擬周轉挪借”。?故天津市的建設因經費不足很有選擇性。這也是財政匱乏的不得已之策,當時全市每月收入13萬余元,不算建設經費,每月支出數額已經達到17.4萬元,各機關經常費用或可勉強維持,但工程建設所需仍難籌措。?而且修路用款向由財政局以臨時費支付,為數不足全市收入2/10,不敷甚巨。為此工務局局長擬請市政府確定工程費用列入經常費預算內。?可見最初建設費的地位比較尷尬,而發行市政公債成為城市建設發展的一種現實選擇。

按照《特別市組織法》中“特別市在必要時得募集公債,但須經國民政府的核準”的規定,天津市嘗試發行市政公債。在此之前,國民政府為發展實業,要求各省籌募公債開設工廠,認為“舶來劣品終多購用之人,亦因國貨缺乏供不敷求有以致之耳”,故應急辦工廠。成立資金是各省籌辦最低限度為100萬元的公債。?根據政令,天津特別市決定創辦造紙工廠,只是“所需籌備費用仍由市政經費項下開支”?,市政府改變中央政令的初衷不得而知,但當時確實沒有因之發行市債。

雖然天津市沒有執行中央政府發行公債以興實業的政令,但是在市政建設中,其幾次有發行市債的提議。1928年9月,因與天津電燈電車公司所訂合同期滿,市政府決議收回辦法是一面募集市公債,一面分期償還該公司資本。?這是在相關文獻中看到的最早的特別市籌集市公債的提議。但因未收回該公司,此事停留在了建議層面。此后市政建議中也多次提及設立市公債。1932年2月,關于如何抵補財政,科員邢福華提出應仿照上海發行市政公債,債額少則50萬,多則100萬,以營業稅收入作抵。?同年6月,因天津市特別一區所用自來水向由英工部局自來水廠供給,所訂合同已屆滿期,市政府決定收回自辦。《民國財政簡史》及相關文獻上指出天津發行了自來水公債,發行額數40萬元,1932年12月發行,年息一分,分8年償清。?天津市政府確實“曾擬具發行市公債計劃,迄未得財政部核準”?,最后執行的結果是所需數項由市政府向銀行團商借。

天津市唯一一次極力促成的市政公債是道路建設公債。該方案初始于1929年,完善于1930年。1929年,因天津馬路年久失修,全市需款數百萬元。?在預算中,各馬路橋堤之工程費約10余萬元,截至7月月底實撥者已逾9萬余元。易言之,在年度?開始的第一個月,馬路橋堤的建設經費已幾乎用盡,接下來根本無款可建。?如此情形下,天津市擬發行市政短期工程公債50萬元,以棉花牙稅14萬元擔保,期限5年,每年抽簽一次,至發行時,增價1/5,利按周息八厘計算,年付一次。擬天津市銀行界擔任6/10,總商會擔任3/10,街村管理處擔任1/10,基金由市政府、財政局等處組織保管委員會保管。?工務局由于每月預算內的工程費只有2萬余元,遠不敷用?,對此頗為贊同。只是當年國民政府不同意,暫緩辦理。次年此事賡續辦理,并公布了公債條例及發行簡章。《公債條例》規定“利率定為月息七厘”、“按照票面十足發行”、公債“得自由抵解買賣,并得為擔保以銀行之保證準備金,如其公務上須繳納保證金時,得作為擔保品”,“分50個月償還本息,自民國十九年七月分起,每月償還本金1/50,并付息一次,利隨本減,至民國二十三年八月底止,本息全數償清”等。?《發行簡章》規定“民國十九年七月一日至九月底為發行期間”、“給付本息,均以天津通用銀幣為主”、“應還本息,以市政府財政局收入每年棉花牙稅14萬元暨皮毛牙稅14萬元為基金,由財政局按照還本付息表,每月應還本息數目先得交公債基金保管委員會保管,并由委員會指定銀行存儲”、“定額為銀幣50萬元”等。?通過上述兩條例,市政公債的規程得以確定。

與1929年的公債章程相比,1930年公債擔保稅額添加了皮毛牙稅一項,償還日期縮短,利息減少且由周息變為月息等,且規定給付本息的貨幣為天津通用銀幣。在章程公布后,本應馬上發行,只是商民“歷年受戰事影響,現又受金價騰漲原氣受傷,一時尚未恢復之損失”?,對新增公債持排斥態度,加之中原大戰,天津市也有緩辦之意。戰后,奉系掌管天津,此次公債發行自然不了了之。之后天津市也沒有發行公債,

1933年,國民政府財政部會計司要求“送最近五年內各省市地方公債調查表”,市政府回復是“本市最近五年內并未發行任何債券”。?1934年度,天津市再次指出“本市并未發行公債”。?此后亦是如此。在南京國民政府時期,天津市是唯一一個沒有發行市政公債的特別市。

與天津市不同的是,其他6個特別市皆發行了公債,如上海市共發行了三次公債,分別是:1929年的上海市市政公債,1932年的上海市災區復興公債,1934年的上海市市政公債。漢口市也發行了三次公債,分別是漢口特別市市政公債(一期)、漢口市政公債第二期(民國二十一年湖北省續發善后公債)、民國二十四年漢口市建設公債。青島市發行了兩次市政公債,第一次是民國二十四年青島市政公債,第二次是民國二十五年青島市建設公債。此外,廣州市發行了廣州市政短期金庫劵,南京市發行了南京市特種建設公債、南京市短期債券,北平市發行了民國二十五年北平市市政公債。

鑒于建設經費不足的事實,天津市嘗試發行市政公債,只是未能成功。最先有此行動最終卻成為7個特別市中唯一未能發行市政公債的地區,尤為特殊。發行失利是多方面的因素導致的,但結果直接影響市政建設。

三、公債發行失利原因與城建速度緩慢

市政公債發行失利是由內部和外部原因綜合作用的結果。公債發行失利,加之執政派系更換和戰爭危機的影響,城市建設速度緩慢,無法滿足市民需求。

(一)市政公債發行失利原因

相較于其他特別市動輒300萬、600萬的發行數額,天津市僅僅50萬元的數額還未能發行,個中原因值得探究。結合1929和1930年制定的市政公債條例與當時的社會環境綜合分析公債發行失利成因如下。

內部原因是:

第一,擔保稅收信用不足及公債利益有限。一般來講,公債需以稅源豐富的大稅作保,以增添公債之信用。如國家公債一般以關、鹽等大稅做保,而天津市初以棉花牙稅繼又加增皮毛牙稅為擔保,均為新稅,或者開征不久或者還未開征。以棉花牙稅為例,建市后,鑒于生棉出口為數甚巨,只行棧抽收行用,所得稅收甚微,財政局決定生棉、熟棉均征牙稅,同時增加稅率。1928年12月底,棉業公會以牙稅病民、不符合既有法律、行業稅負過高等理由反對。?次年1月,市政會議決議棉花牙稅“系正當稅收,必須實行”?,財政局于當月招商投標,王作民以40.03萬元得標。六省市棉商大會呈請北平政治分會稱天津市財政局包辦棉花牙稅違反舊章,請飭令取消。?雖然天津市政府派代表向棉業公會說明理由,但是北平政治分會還是命令“暫緩辦”。?復經財政局與棉商公會會商,最終雙方各讓一步,決定按值抽收稅用一分,歸行棧五厘為牙稅,全年包額14萬元,由棉商公會組織之同業公會承辦,包期5年,于1929年7月29日開始征收。?也就是說,1929年天津市政府是用收益不太明朗且行業極為反對的新稅作為擬發行公債的擔保。1930年2月,天津市財政局開始籌備皮毛牙稅,4月公布《天津特別市皮毛牙稅章程》,由商人劉陶庵等遵章合辦,自5月1日起以2年為限,每年繳納稅款洋14萬元。?6月1日又改由皮毛商與原承辦人合辦,以劉陶庵為所長,期限改為5年,按5‰抽傭,很快又變為自征。?皮毛牙稅在征收之初一再變更征收期限和方式,在公債即將發行時,皮毛牙稅還未開征。新開征的稅收沒有既往稅入可稽,收益不明,可靠度不定,加上商民對棉牙的反對態度,即使發行購買者也會望而卻步。此外,公債收益及流通廣度有限也是其存在的重大問題。作為購買者,最關注的債券利潤高低和是否有較強的流通度,利潤高可以獲得的收益多,流通度高一旦有經濟困難可以隨時變現。公債折扣發行不失為一種吸引購買者的良策,上海和青島即是采取此法,甚至上海市災區復興公債以八折出售,而天津公債沒有折扣。公債能夠自由抵押且公務上之保證金或擔保品及本市公共團體機關之基金或標準金,是政府自身對公債的認可,其他特別市的公債多有此功能,但是天津預發行的公債流通度較低,政府對公債的態度會影響民眾的態度,而規定的天津銀幣更加限制了流通范圍。故民眾在利益之考量下,自然不愿意承擔風險購買,故在公債發行之前就表示了反對態度。

第二,派系執政理念差異。建市之初由晉系主政,其對建設頗為關心,建設新天津成為其執政要務之一。鑒于經費不足,加之其以山西省銀行為依托已經有幾次公債發行成功的經驗,其決定發行公債解決檢核經費不足問題。只是1929年被國民政府阻止,1930年又逢中原大戰,晉系把大量精力放在戰爭上,市政建設會被擱置。后晉系失敗退出天津,1930年9月山西省銀行也關門歇業,公債發行自然無法實施。奉系主政天津后即面臨著日本隨時侵入之威脅,加之其有龐大的軍隊要供養,城市建設在其執政體系中的地位逐漸下降,雖然其也有發行公債的提議,但是皆流于紙面。

外部原因是:

第一,其他公債在天津大量發行,擠壓了市政公債的發行空間。未建市之前,直隸省及天津特別區在天津推行了名目繁多的公債,特別市成立后,這些公債多還在還本付息階段。南京國民政府建立后大量發行國家公債,天津市均有承銷任務。以編遣庫券為例,天津分擔80萬元,市政府希望由“銀行界會同其他各界承銷之”?,可是銀行界直接表達了不支持態度,銀行界承銷50萬元庫券所需的墊款25萬元,直至次年2月18日,才繳納了22.37萬元。[51]商界的勸募更難,歷時9個月,才募集10萬元,甚至勸募者都以各種理由拒絕勸募。此外,還有海河公債、華北救濟戰區短期公債、電話局債券等多種債券在天津推行,商民疲于應對。加之當時天津經濟因戰亂、國際金融危機、政府政策之影響,萎靡不振,市民購買力有限,公債對其吸引力有限。國家公債尚且如此,即使天津市發行公債也不會好到哪去。

第二,中央政令限制。鑒于軍閥時代“政府所轄各部院廳局,每多自行舉債,以致名目紛歧,稽核維艱”,為此1928年南京國民政府財政部頒布《發行公債及訂借款項限制案》,規定公債及借款自當年7月1日起“省市政府范圍,由各省市財政廳局辦理,其他各廳局,不得自行舉辦”,“屬于省市公債,由省市政府將詳確用途、指定確實基金,分別函轉財政部核明,認為正當,加具按語,提呈國民政府議決辦法。如財政部認為不正當,得駁復之”。[52]甚至在中央庫券發行期間,會限制發行其他公債,如中央編遣庫券期間,財政部通令全國“以前所有公債,限9月15日停止募集,此后專力推銷編遣公債”[53],使得1929年天津市政公債受阻。之后的自來水公債未實行也是此因。

(二)天津城市建設的緩慢進行

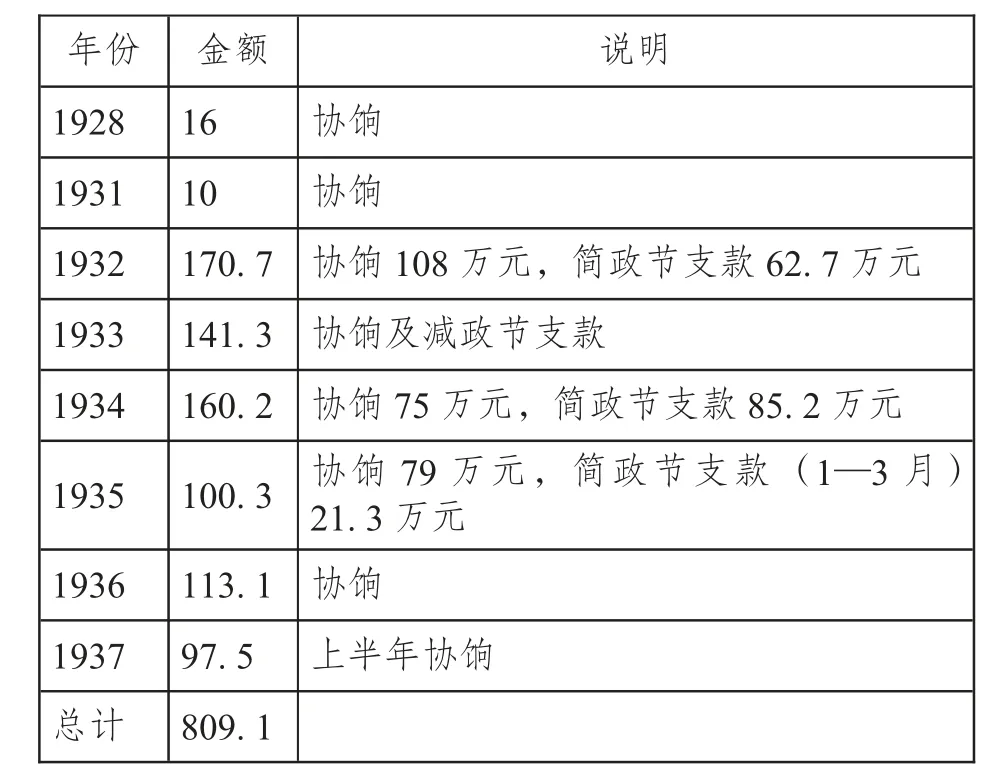

南京國民政府時期,戰爭危機隨時籠罩在華北地區,軍閥混戰、日軍蠢蠢欲動,尤其是九一八事變后,天津市需要向各級軍隊承擔對應的解款協款,數額巨大,次數頻繁,成為天津市政府的沉重負擔。

表2 1928—1937年天津市協餉及上解簡政款(單位:萬元)

解款協款的支出均是上級政府強加給天津市的一種攤派行為,這使得天津財政負擔加增,在此情況下,這種外移維持性支出的存在給天津市造成了龐大的財政負擔,只能選擇節流,建設經費成為重要的被削減的部分。在天津市亟需大量修筑道路的情況下,用于修筑道路的經費卻在逐年下降。崔廷獻在任時,每年定為25萬元,故各處通衢修理甚多,至臧啟芳接任市長,因任期較短,未見成效,到張學銘時代減少為15萬元,當時僅修建有大經路一條。至周龍光時代,減為12萬元,實際僅撥3萬元,導致“各處馬路,損壞益甚”,王韜接任后改為15萬元[54],可是這些經費與龐大的修路需求相比,無疑是杯水車薪,其他建設經費與之大同小異。

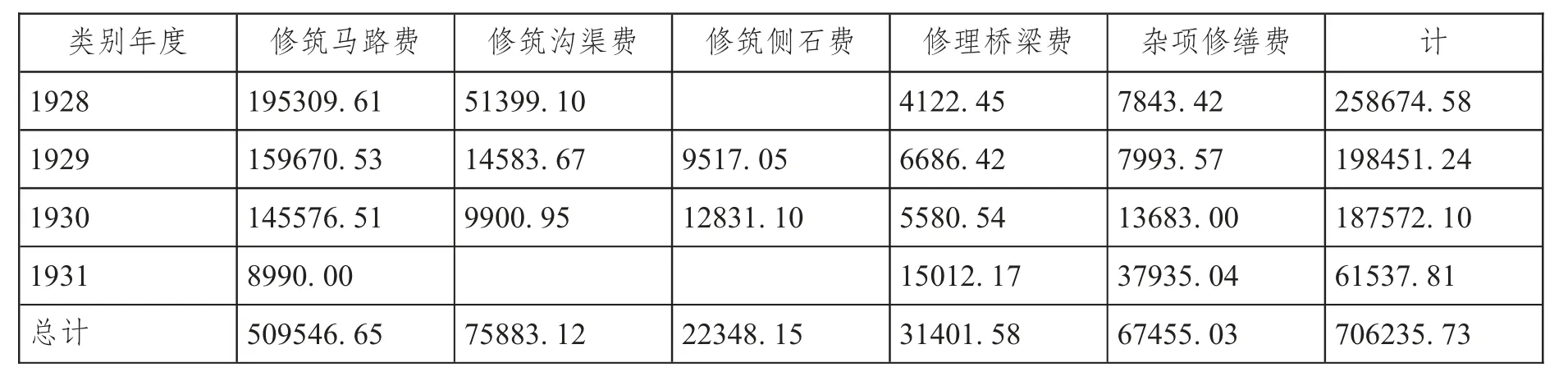

在如此情形下,前四年度建設經費見表3:

表3 1928—1931年度天津市歷年建設費用分析統計表(單位:元)

表3所指的建設費用是狹義的建設費用,只包括修筑馬路、溝渠、橋梁的費用及雜項修繕費。其中,修筑馬路支出費用最多,其次為修筑溝渠費用。總體上,歷年度的費用呈下降趨勢。只是在1931年度的各項經費中,修筑馬路費明顯減少,而修理橋梁和雜項修繕的費用明顯增加。市政建設完善程度是考量城市發展水平的重要標準。從總體上看,市政建設方面“無大余款”。[55]由于市政修路經費嚴重不足,嚴重影響工程進度,在此情況下,商民愿意自行出資興修,工務局同意,要求“須按照工務局規定式樣,以歸一律”。[56]此外河北省政府也會參與一些與其有關的建設事務。總體上城市建設進程仍很緩慢。

在1928至1937年間,天津市通過修路、筑橋、開挖溝渠等工務建設,相當程度上改善了市政環境。如在建市前五年度,天津市修筑了37座橋,其盡可能在各個河流上建設橋梁,很多河面都有橋梁,只是存在木橋、鐵橋等區別以及長度和寬度的差異。在橋梁修筑上,尤其墻子河緊鄰經濟繁榮的租界地區加大修筑力度,故在此河上修筑較多的橋梁以便加強與租界之聯系。但民眾之批評仍不絕于耳。1930年2月,相關人士即指出下雨后的市區道路泥濘滿道[57],直到1937年2月,新聞媒體仍批評如潮,指出市區道路多坎坷不平,水道又淤塞不暢,河岸橋梁傾頹陳舊。[58]就路面來說,租界內“泥濘之地,均被筑得平坦光滑”。[59]華界、租界公共建設差距頗大。尤其是水溝修筑遠遠不足,“津市街道的不潔,最大原因就是水溝設備的不良,一遇雨雪,無法宣泄,非經過相當時日之曝曬,不能再見干道,曬干一次,一次雨水,即積存一層穢土,泥濘時固行走困難,干燥后亦塵沙蔽目”。[60]水溝無法滿足污水、雨水等排泄,導致路面受損。總之,天津市的公共建設,市民相當不滿意。

內外部原因的合力導致天津市公債無法發行,在戰爭危機下,建設資金多被壓縮,城市建設放慢,遭致民眾詬病。

南京國民政府時期,天津成為特別市。對于新的建制,民眾對其抱有很高的期望。改變城市落后的公共環境成為民眾的重要訴求之一。市政府立足于城市發展和自身公信力及吸引力的考量,進行城市建設也是其題中之義。鑒于政府財政實力之不足,其最先嘗試發行公債,行為值得肯定。

晉系認識到天津城市建設的急迫性,嘗試發行市政公債,只是中原大戰和晉系退出天津,使得此事遭遇停滯之殤。其早期公債發行章程雖然在公債流通度、購買者收益等方面的考慮仍有欠缺之處,但是給予了其他特別市以借鑒,這也是之后其他特別市市政公債發行成功的因素之一。晉系致力于建設,而接手天津的奉系面臨更多的戰爭危機,外移性支出成為其財政的重要支出項目,在此基礎上,只能壓縮建設經費在內的其它支出。其雖有發行市政公債的提議,但終未成行。在20世紀二三十年代市政改革運動的倡導下,各城市逐漸重視城市建設,天津市作為華北商業中心和重要都市,城市建設自然被提上日程。天津城市建設速度緩慢,雖一定程度上受到市政公債發行失利的影響,但更與當時市政府財政汲取能力較弱、執政者執政理念不同、社會不穩定等因素相關。在南京國民政府時期,有些城市即使成功發行大額市政公債,受其他因素影響,城市建設成效依舊有限。可見,市政公債發行成功與否和城市建設成效之間的關系還有待進一步深究。

注釋:

①如關于城市建設的研究有:任云蘭:《天津市政設施的近代化》,《天津經濟》2003年第10期;李百浩、呂婧:《天津近代城市規劃歷史研究(1860—1949)》,《城市規劃學刊》2005年第5期;申琳琳:《近代天津路政建設研究——以1882—1928年華界路政建設為中心的考察》,天津師范大學2012年碩士學位論文;韓占領:《1929-1941年天津英租界市政管理研究》,天津師范大學2012年碩士學位論文;李冬偉:《天津近代城市建設管理機構的研究》,天津大學2014年碩士學位論文;童舜堯:《清末天津都統衙門的城市公共基礎設施建設及其啟示》,《武漢理工大學學報》(社會科學版)2016年第1期等。

②如潘國旗:《國民政府1927—1937年的市公債述論》,《貴州社會科學》2019年第5期等。

③ 《法令:市自治制(教令第十六號七月三日公布)》,《東方雜志》1921年第18卷第14期。

④ 《令催調查市自治》,《大公報》(天津版)1922年1月12日。

⑤ 《天津市請為特別市》,《大公報》(天津版)1922年7月11日。

⑥ 《劃分市鄉區域之部令》,《大公報》(天津版)1922年7月24日。

⑦《籌辦天津特別市之消息》,《實業來復報》1922年第1卷第33期。

⑧ 《天津將定為特別市》,《京報》1923年9月19日;《天津為特別市,國務院將批準》,《晨報》1923年9月19日。

⑨高淩霨:《大總統指令第二千一百一號:令國務總理高凌霨:呈準內務部咨呈擬定十三年六月一日為直隸天津特別市施行市自治制日期呈請鑒核由》,《政府公報》1923年第2754期;《大總統指令二則:國務院呈準內務部咨呈擬定十三年六月一日為直隸天津特別市施行市自治制日期呈請鑒核由……(十一月十三日)》,《內務公報》1924年第123期。

⑩ 《推廣特別市之昨聞》,《大公報》(天津版)1924年5月2日。

? 《特別市組織法》,《財政月刊(北平1928)》1928年第1期。

?《市組織法》,《市政期刊》1930年創刊號,第178—180頁。

?《訓令:第二一七四號(十九年六月五日):令南京,天津,青島等特別市政府:為內政部呈擬具各市改組辦法案仰査照辦理由》,《行政院公報》1930年第158期。

?《最近關于行政區劃之變遷事項:六、天津市仍改為直轄市》,《水陸地圖審查委員會會刊》1935年第3期。

?《民政:(三)市區隸轄變更事項:一、奉令以天津市仍為院轄市——咨各省、市政府(中華民國二十四年六月八日)》,《內政公報》1935年第8卷第16期。

?許壽祖:《天津英租界市政概況(附圖)》,《河海周報》1926年第14卷第13期。

?《雨后的河北大街》,《大公報》(天津版)1928年8月17日。

?觀木:《天津的市政》,《暖流》1928年第19期。

?《崔廷獻昨午招待報界,報告市政設施計劃》,《大公報》(天津版)1928年9月25日。

?《市政進行三個時期》,《大公報》(天津版)1929年8月14日。

?《德籍工程師鴻格已就職》,《大公報》(天津版)1929年8月14日。

? 《天津特別市政府征求新天津市之物質建設方案》,《廣智館星期報》1930年廣字57。

?梁思成、張銳:《天津特別市物質建設方案》,北洋美術印刷所1930年內部刊印,第21頁。

?《崔廷獻昨午招待報界,報告市政設施計劃》,《大公報》(天津版)1928年9月25日。

?《市財政入不敷出》,《大公報》(天津版)1929年9月28日。

?《工務局修路新計劃》,《大公報》(天津版)1929年8月21日。

?《天津特別市政府訓令呈財政局為奉行政院令據財政工商兩部會同議復陳委員肇英提議各省籌募公債開設工廠一案令仰體察情形酌量辦理等因仰會同社會局核議具報以憑核辦》(1929年4月13日),天津市檔案館藏,檔號:J0054—1—001431。

?《市政府函請市黨部于前反日會所籌集之救國基金項下撥款開辦所需籌備費用仍由市政經費項下開支此項工業設計及籌集工廠基金辦法是否可行敝局未便主張相應抄同計劃書函送》(1930年1月25日),天津市檔案館藏,檔號:J0054—1—001431。

?《市政府昨開臨時會議,公安局提議收回電燈電車公司》,《大公報》(天津版)1928年9月22日。

?《為詳陳本市財政不敷狀況擬具救濟方策懇祈》(1932年6月),天津市檔案館藏,檔號:J0054—1—0063。

?賈德懷:《民國財政簡史》下冊,商務印書館1947年版,第638頁。

? 《特一區自建自來水,由東方鐵廠承包即日興工》,《大公報》(天津版)1933年11月14日。

? 《崔廷獻昨午招待報界,報告市政設施計劃》,《大公報》(天津版)1928年9月25日。

?南京國民政府時期,財政計算單位是年度,年度即是年份的下半年和次年的上半年,如1928年度則是1928年7月至1929年6月。

?《財政局擬發工程公債》,《大公報》(天津版)1929年7月30日。

?《三種公債與天津市》,《益世報》(天津)1929年8月31日。

?《工程公債,薛氏認有發行必要》,《益世報》(天津)1929年9月15日。

??《天津籌募市政公債:總額五十萬元》,《銀行周報》1930年第14卷第18期。

?《市公債發行不易》,《新天津》1930年5月5日。

? 《財政:公函:第四三號(二十二年七月十五日):函財政部會計司為函復本市最近五年內并未發行任何債券請查照文》,《天津市政府公報》1933年第55期。

?天津市財政局編:《天津市二十三年度(二十三年七月起至二十四年六月止)市地方財政調查表》,天津市財政局1935年版,第149頁。

?《棉花牙稅難承認,津棉商發表七種理由》,《益世報(天津版)》1928年12月20日。

?《市政會議昨日議決,棉花牙稅必須實行》,《大公報》(天津版)1929年1月25日。

?《棉花牙稅緩辦,政分會函命暫緩包商,崔市長召集棉商談話》,《大公報》(天津版)1929年1月17日。

?《平津近聞》,《申報》(上海版)1929年1月18日。

?《棉花牙稅》,天津特別市財政局編:《天津特別市財政局十八年度財政年刊》,天津特別市財政局1929年刊印,第184—185頁。

?《皮毛牙稅開征》,《大公報》(天津版)1930年5月3日。

?天津市政府統計委員會:《天津市稅捐概況》,天津市政府統計委員會1935年版,第59頁。

? 《編券推銷額數變更》,《大公報》(天津版)1929年11月21日。

[51] 《催繳編券急如星火》,《大公報》(天津版)1930年2月19日。

[52]《法規:發行公債及訂借款項限制案》,《國立中央大學教育行政周刊》1928年第64期。

[53]《以前各項公債,本日停止募集,此后專銷編遣公債》,《新天津》1929年9月15日。

[54]《本市修理馬路經費本年定十五萬元》,《益世報》(天津版)1933年11月26日。

[55]《市屬各機關再緊縮》,《新天津》1934年9月10日。

[56]《商民集款建筑南市馬路》,《大公報》(天津版)1929年4月11日。

[57] 《街談巷議》,《大公報》(天津版)1930年3月2日。

[58]《津市從此不加稅,百萬借款已成功》,《新天津》1937年1月23日。

[59]茱英:《天津由漁村而都市之歷史》,《市政評論》1937年第5卷第8—9期。

[60]《津市建設,水溝為先決問題》,《新天津》1937年3月24日。