教師的困擾:止于思考的學習,望而卻步的創新

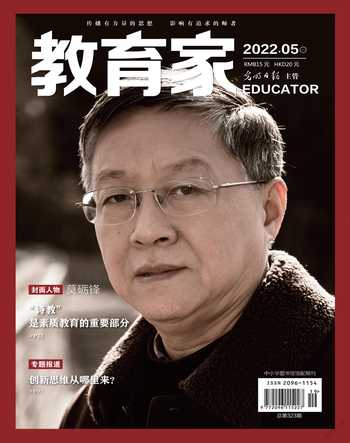

曹霽

當語文有了固定答案

仲六軍 中學語文教師

語文學科本來應該是發散的、充滿激情的,但在長期的應試思維影響下,學生會選擇通過“模式化”訓練快速提升分數。每次在答卷中,我們都會看到“懷才不遇”“對官場的厭惡”“對田園生活的向往”這些固定化的回答,學生只要按照這個“標準答案”寫就能得分,所以他們不會再仔細思考文本的情感表達,也不愿花時間走進一段歷史去感受情感和文化。模式化、僵化、惰化,這些都是學生亟待改變的學習狀態,但首先要改變的還是教育者的意識和教育行為。

雖然各學科已經在核心素養和新課標中明確了培養學生創新思維的相關要求,但教師對創新思維的理解還不深入、不透徹,因為當下對教師的評價和考核還處在看重成績的階段,教師會把更多精力放在提升考試成績上。因此,當下整體的教學模式和考試評價機制對創新思維培養的束縛很大,導向性也不是很好。雖說“雙減”已經“正在進行時”,但教育“內卷”的現象還是很嚴重,每天各種學習任務讓學生無暇思考,更何談創新呢?

學生為什么不思考了

楊景霞 小學英語教師

在我們的印象中,小學生是活潑的、好奇的,會有很多天馬行空的想法。但在現實教學中,學生表達的積極性并不高,尤其是涉及一些靈活開放的問題時,課堂上舉手回答的人寥寥無幾。越到高年級,學生越“安于課堂”,大部分學生只是等著教師給他們“灌輸知識”,缺少質疑的精神。很大一部分學生在學習的過程中不求甚解,不愿意動腦筋思考,更不會把英語當成語言工具去靈活運用,而只是當成“需要學習的一門課程”,求知欲和遷移運用能力不強。比如英語中的地點表達是由小到大的,對于這類與漢語的“不同”,學生往往不會提出質疑,更不會思考“為什么”,自然也就不能理解語言差異背后的邏輯和文化,所以真正使用的時候就容易錯。

我們一直以來都在教育中灌輸“權威”思想——教師是權威的,課本是權威的,家長是權威的,甚至連學習好的同學也是權威的……久而久之,學生們獨立思考和實踐的能力都會下降。其實我們也很想改變這個現狀,但很多教師本身就是在“填鴨式”和“權威型”的課堂接受教育的,已經形成了思維定式,需要克服的困難還有很多。

不會寫詩的學生

王楊軍 中學語文教師

我最有感觸的是在一次閱卷中,有一道題目是讓學生以“成長”為題創作一首詩歌,結果幾乎大半個年級的學生都寫了“從小樹苗長成了參天大樹”。詩歌作為一種高級的情感表達形式,講求的是用意象表達情感,初中生依舊用著小學時期積累的模板化比喻來創作,沒有思考、沒有發現美的眼睛,這簡直是可怕的“教育災難”。

創新不是憑空想象,而是厚積薄發。就拿創作來說,學生要從生活經驗和閱讀積累中生發自己的思考,可每次當我們鼓勵學生去觀察生活、體驗生活、拓展閱讀時,學生們往往興致不高,他們更愿意把時間花在提升考試技巧、背課文這些“捷徑”上。雖然這些捷徑可能會幫助他們考出高分,但這樣急功近利的想法會禁錮他們的思維,使學習浮于表面。每次文體不限的命題寫作中,學生們交上來的都是記敘文,不會有人想到去寫一封信、一則尋人啟事或一首詩歌,教師也習慣于讓學生“穩中求勝”,殊不知這樣做的代價是抹殺學生的創造力,讓他們失去了探索和嘗試的勇氣。

畫紙不是復印機

胡亮 小學美術教師

從美術學科教學經驗來看,學生缺乏創新思維的表現主要為不善于創造性地運用藝術語言進行藝術創作和表達,對于藝術的理解單一和片面,不論是造型表現還是設計制作,都更習慣采用已有經驗,按部就班地完成美術作業,并且期待獲得很明確的方法步驟指導。

對于美術學科而言,創造力主要體現在對藝術語言的創造性運用和突破性理解兩個方面,是情緒和情感的另外一種表達方式。然而在現實中,家長們更追求對孩子繪畫功底的培養,還總是以自己的既有經驗要求孩子“這里畫個太陽”“那里畫只鳥”……這在很大程度上縮小了學生自己的思考空間,扼殺了他們的想象力。藝術是一門語言,有很多運用的形式,我們要做的是幫助學生突破技術難關去更好地表達,而不是教給他們應該表達什么。

實驗的意義是什么

謝海波 中學化學教師

創新思維培養的重點是讓學生自己發現、探索新的問題,并提出新的解決方法。化學是以實驗為基礎的學科,實驗可以培養學生的觀察能力,而觀察是思維形成的前提。但是在我要求學生設計實驗的時候,他們基本都是模仿課本的裝置簡單換個儀器就算“完成任務”了,并不能舉一反三地設計對比實驗、驗證猜想,幾乎體現不出學生自己的探究。對于化學來說,最有趣的就是物質的千變萬化,若學生總是因循守舊,遇到新穎靈活的題目就不會解答了,在日常生活或者班級活動中也不會變通,總是保持一個模式思考、做事,那創新思維的培養就無從談起了。

另外,教師在教學中也缺乏創新精神,習慣拿來主義,甚至自身都疲于思考和探索,育人目標也不夠完善,無法引領學生創新。在閱卷中,教師希望得到的是中規中矩的“標準答案”,個別“特尖生”采用特殊的方法解題甚至還會被誤判,這也無形中讓學生養成了僵化的學習思路,失去了思考的熱情。

僵化的頭腦和身體

黃少虎 中學體育教師

在體育學習中,我觀察到學生缺少“批判性”,總是全盤接受教師的講授內容或網絡上的訓練教程,沒有大膽批判、努力求證的勇氣和動力;缺少“創新性”,不會進行個性化、有實效的鍛煉,找出適合自己身體條件的鍛煉內容、項目、方法、強度等;缺少“主動性”,基本都是被動地跟練、應試,無法享受體育的樂趣;缺少“想象力”,無法采用開放性思維進行知識遷移、技能整合、拓展運用。

很多人覺得體育和創新思維培養聯系甚微,實則不然。體育能以一種更易于學生接受的形式培養其批判性、創新性、主動性、想象力,如讓學生給自己開“運動處方”,自己編排體操,通過互聯網、AI、大數據等技術賦能智慧體育,讓學生自主創設體育情境,但現實中學生往往不樂于挑戰新事物,習慣依賴教師和科技完成“任務”,有的學生甚至直到畢業也沒有參加過一次運動會,這讓體育失去了本身的意義。