“協同提質”,為師范教育發展注入“核動力”

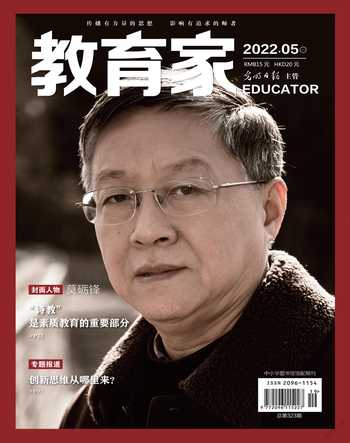

龍寶新

2022年2月,教育部辦公廳正式出臺“師范教育協同提質計劃”(以下簡稱“協同提質計劃”),全力推進東中西部師范教育協作體建設,賦能中西部欠發達地區師范院校,進一步加快基礎教育強師計劃的落實,標志著我國教育扶貧攻堅工程、鄉村振興戰略的實施進入了新階段。無疑,優秀教師的就地培養與批量供給是中西部地區基礎教育高質量發展的核心動力,優質師范教育體系建設更是欠發達地區基礎教育高質量發展的根本體制保障,從這一意義上看,“協同提質計劃”的頒布是落實《教師教育振興行動計劃(2018―2022年)》的重要舉措,標示著我國新一輪“強師、強教、強國”行動的新動向、新發展。

從“優師”到“優師范”:基礎教育強師計劃的新發展

2007年,教育部直屬師范大學啟動免費師范生教育計劃,拉開了支援中西部基礎教育的帷幕;2021年,教育部等九部門啟動“優師計劃”,將面向欠發達地區的公費師范生培養計劃推向新階段,將中西部部分地方師范院校也納入計劃實施院校之列,一種覆蓋面更廣的公費師范生教育體系初步形成。這兩項計劃盡管有力解決了中西部欠發達地區優秀教師補充機制問題,但并沒有從根本上解決優秀師范生培養體系建設問題,因為沒有本地優秀師范院校的同步建設,大批優秀師范生就地培養、本土培養的任務始終無法實現。正是在這一形勢下,“協同提質計劃”應運而生,敦促國家基礎教育強師計劃實現了由“優師計劃”向“優師范計劃”的歷史性飛躍,走出了由“優秀教師定向培養”向“優秀教師培養院校定向幫扶”的關鍵一步。該計劃的出臺將從兩個方面助力我國高質量教師教育體系建設的整體實現——

一方面,“協同提質計劃”是助推東中西部基礎教育均衡發展的“核武器”。因為,各級公費師范生培養計劃只能保障欠發達地區獲得少數有限的優秀教師資源,卻難以滿足這些地區對優秀教師的批量化需求。相比而言,“協同提質計劃”的優勢在于:其更關注中西部師范院校的造血功能與優師培養能力提升問題,更看重高水平師范院校教師培養理念方式的輸出與支援,這無疑是從根源上解決中西部優秀教師匱乏問題的得力舉措。

另一方面,“協同提質計劃”遠遠超出了“特崗計劃”“銀齡計劃”“援藏計劃”等外援型教育脫貧方案的功能局限。薄弱地區教育脫貧事業發展的中堅力量是本地優秀教師,而本地師范院校的師范生是其持續供給之源,薄弱地區教育扶貧事業的最可靠同盟軍是本地師范院校。因之,從本地師范院校幫扶角度切入,是極為理想的一種教育扶貧方案。如果說教育經費扶貧是教育扶貧計劃的初級版,公費師范生培養扶貧是教育扶貧計劃的升級版,那么,基于高水平師范院校支撐的地方師范院校辦學能力扶貧就是我國教育扶貧計劃的“頂級版”,其科學性、合理性毋庸置疑。

協作增效:師范教育協同提質的內在機理

每所師范院校都是一個能動的師范教育辦學主體,師范專業人才培養質量取決于其辦學要素品質與運行質量。相比而言,欠發達地區的一批師范院校在發展中處于相對劣勢地位,成為國家教師教育體系的薄弱鏈環,影響了我國基礎教育優質均衡發展的步伐。在這一格局中,借助師范院校協作體建設,借力高水平師范大學的“先發優勢”,促使欠發達地區師范院校迎頭趕上,成為國家高質量教師教育體系建設的戰略性考慮。基于這一考慮,師范教育“協同提質計劃”的關鍵舉措是搭建高水平師范院校與欠發達地區師范院校間的結對幫扶機制,建立不同層次師范院校間的協作共同體,其核心機理是:院校協同發力,達成教師教育體系“協作增效”的改革目標。在這一意義上,基于“協作增效”的內在機理來推進我國教師教育系統性建設,是深入推進“協同提質計劃”的原理依據。

在教師教育體系建設中,所謂“協作增效”,就是借助跨地區、跨層級教師教育協作體的建設,打破不同發展層次師范院校之間的種種壁壘,加速教師教育人才、資源、信息在協作體內的交流、互動與共享,以此帶動薄弱師范院校綜合辦學實力的快速提升。值得強調的是,“協作增效”不改變薄弱師范院校的獨立辦學主體地位和行政歸屬,其改變的是師范院校間的溝通交流方式,以及辦學合作的深度與效能。

在師范院校協作體建設中,“協作增效”機理的基本內容是:借助不同水平師范院校之間的交流“連通器”建設,開展種種學科專業共建、共創、共享活動,利用高水平師范院校的辦學“勢能”,帶動協作師范院校辦學實力的持續提升。如果說師范教育協同提質的原發點是協作院校間的教師教育人才流動、資源流動、思想流動,那么,聚力點則是師范學科專業建設的合作與共建,其最終目標點是要全面提升薄弱師范院校的內生發展力與辦學競爭力,這就是師范院校“協作增效”機理的具體體現。

協作共創:師范院校協同提質的有效路徑

要將“協同提質計劃”落到實處,參與協作體建設的各級師范院校必須遵循“協作增效”的原理,善于搭建、打通協作院校間的內部互動通道,實現師范院校之間的協同共生與融合發展。面向未來,我國師范院校間實現協同提質目標的可行路徑為:在承認、尊重、夯實欠發達地區師范院校自我發展力的指導原則上,大力推進三項建設工作,即用校際協作點建設來打通師范院校協作體的內部經脈,用師范院校協同創新體建設來開辟共生共強發展模式,用師范專業底部“連通器”建設來實現校際深度融通。

首先,找準校際協作點是不同層次院校協同提質的切入點。受區域經濟社會發展不均衡國情所限,我國師范院校在辦學實力、水平上必然呈現出參差不齊的歷史特征,但必須承認的是:每所師范院校都是自主發展、獨立存在的辦學主體,都是優勢與劣勢集于一體的復雜辦學實體。善于發現協作體內不同院校間的互補點、整合點等協作點至關重要。例如,高水平師范院校擁有先進的辦學理念、優越的辦學資源,但缺乏底層師范學院寬松的辦學氛圍與環境,缺少那種本土化生長的情懷與特質。鑒于此,找準校際協作點,細化協作項目,在優勢互補、協作互促理念指引下開創協作發展的局面,才是踐行“協同提質計劃”的始發點。

其次,構建協同創新體是不同層次院校間協同提質的關鍵點。師范院校間的協同與提質,協同只是手段,提質才是根本目的,其中不僅包括提高欠發達地區師范院校的辦學水平,也包括促成高水平師范院校辦學理念的新生與升級,構筑雙贏共創格局。進言之,這種協同提質是兩所或多所師范院校共建“教師教育協同創新體”意義上的共贏或共同提質,是以承認每一所師范院校都是一個教育創新體為前提的。高水平師范院校有先進的辦學理念,但這種理念能否在中西部發展中地方師范院校中推廣、應用,還需要經歷一個“本土化”過程。從這一意義上看,欠發達地區師范院校是高水平師范院校辦學理念的試驗場、改進場與再生場。在跨校應用中持續創生、完善、優化高水平師范院校辦學理念,同時促使欠發達地區師范院校辦學理念的新陳代謝與升級換代,這才是協作多方都能接受的觀念、立場。所以,參與“協同提質計劃”的師范院校之間一定是教師教育協同創新的盟友關系,而非師范教育辦學理念的“輸出—受體”關系,基于此,師范教育整體提質的目標才可能達成。

最后,構筑教師教育學科專業間的底部“連通器”是不同層次院校間協同提質的生發點。“連通器原理”告訴我們:只要兩個容器之間底部相通,二者間就可能達到或保持同等水位。在師范院校協作體建設中,要促成地方師范院校辦學實力持續提升,就必須借助教師教育學科專業互聯共建這一實質性環節來實現。為此,推進校際教師教育學科專業協同組織與平臺建設,如虛擬聯合教研室、學科專業負責人交流機制、教師教育課程資源共享平臺等的建設,是最終達成師范教育“協同提質”意圖的實質性舉措。

責任編輯:周麗