電針次髎穴治療壓力性尿失禁大鼠的穴位特異性研究

張薇薇 蔡明星 莫倩 楊丹

1.貴州中醫藥大學針灸推拿學院,貴州貴陽 550002;2.貴州中醫藥大學第二附屬醫院針灸科,貴州貴陽 550001

壓力性尿失禁是常見的尿失禁類型,好發于絕經期前后的中老年婦女,呈年輕化趨勢,與膀胱尿道功能紊亂及盆底肌肉功能失調有關。主要表現為腹壓增加時,尿液會不自主漏出,而尿液是否流出由膀胱逼尿肌收縮和膀胱壁對尿液的張力壓控制[1-2]。研究顯示壓力性尿失禁的發病率高達30%[3-4],對患者的生存質量產生嚴重影響。電針對壓力性尿失禁療效確切[5],結合古、今選穴規律[4-6],發現次髎穴對膀胱調節效應明顯,但目前尚缺乏次髎治療壓力性尿失禁具有穴位特異性的文獻支持。故本研究觀察電針不同類型穴位對壓力性尿失禁模型大鼠尿流動力學及盆底結締組織膠原水平表達的影響,分析不同神經節段穴位對膀胱功能的調節效應,從而探討次髎穴治療壓力性尿失禁的穴位特異性。

1 材料與方法

1.1 實驗動物

8 周齡清潔級雌性SD 大鼠50 只,并準備同一批次大鼠15 只備用,體重180~220 g,由湖南斯萊克景達實驗動物有限公司提供,許可證號:SCXK(湘)2019-0004,合格證號:No.4300470001583,適應性喂養3 d。本研究通過貴州中醫藥大學實驗動物倫理委員會審查批準。

1.2 主要儀器、試劑和藥品

BL-420 生物機能信號采集處理系統(成都泰盟科技有限公司);壓力傳感器(埃德儀器國際貿易上海有限公司);Ⅰ型膠原蛋白(type Ⅰcollagen,collagen Ⅰ)(AF7001,Affinity);CTGF(23936-1-AP,Proteintech);華佗牌電子針灸儀、0.25 mm×25 mm 無菌針灸針(蘇州醫療用品廠有限公司);微量注射泵(保定蘭格恒流泵有限公司)。

1.3 動物分組

將大鼠按隨機數表法分為正常組、模型組、次髎組、非經穴組、三陰交組、每組各10 只。

1.4 模型制備及術后護理

正常組以正常飲食喂養,不行任何手術。其余四組均行雙側卵巢摘除術+陰道擴張術模擬建立壓力性尿失禁大鼠模型[7-9]。術后72 h 內每隔24 h 肌肉注射青霉素鈉20 萬單位抗炎處理。

1.5 干預措施

1.5.1 穴位定位 參照《實驗針灸學》[10]進行穴位定位。①三陰交:于后肢內踝尖直上10 mm 左右,直刺4~5 mm;②非經穴:于次髎穴旁開10 mm 處,直刺15 mm;③次髎穴[11]:大鼠只有3 對骶后孔且以第2 骶神經調控膀胱功能為主,故其第2 骶后孔相當于人類的中髎和次髎穴。于第2、3 骶骨棘突間隙正中旁開約5 mm,直刺入第2 骶后孔約15 mm,觸及骶2 神經根前支。

1.5.2 電針干預 正常組、模型組不進行電針干預。造模后14 d 行第1 次指標檢測,結束后采用疏密波和2/15 Hz 頻率對次髎組、非經穴組、三陰交組相應穴位進行電針干預20 min,每日1 次,共2 周。干預結束后,行第2 次尿流動力學檢測,記錄各組相應數據,以評價電針各穴位對壓力性尿失禁大鼠的影響及差異。

1.6 觀察指標及方法

干預前后,分別對各組大鼠行尿流動力學檢測,并記錄最大膀胱容量(maximal bladder capacity,MBC)及腹壓漏尿點壓(abdominal leak point pressure,ALPP);檢測結束后處死所有大鼠,取恥尾肌和尿道外括約肌行免疫組化檢測,觀察collagen Ⅰ、結締組織生長因子(connective tissue growth factor,CTGF)表達水平。

1.6.1 尿流動力學的測量 各組大鼠14 d 后均采用BL-420 生物機能系統行尿動力學檢測:20%烏拉坦600 mg/kg 腹腔麻醉后仰臥位固定,消毒后將硬膜外導管經尿道插入膀胱內,按速度0.1 ml/min 向膀胱內灌注美蘭+生理鹽水溶液,第1 滴液體流出時的微量注射泵計數即為MBC。排空膀胱,灌注量到1/2 MBC時引發大鼠噴嚏,該膀胱壓為ALPP。

1.6.2 噴嚏實驗 檢測SD 大鼠是否成模與尿流動力學檢測同時進行。灌注1/2 MBC 的美蘭+生理鹽水溶液,利用胡須刺激鼻孔引發大鼠噴嚏,觀察此時尿道口是否有藍色液體漏出。若有則為噴嚏試驗陽性,反之為陰性。目前噴嚏實驗被認為是檢驗壓力性尿失禁是否成模的金標準[12-13]。

1.6.3 免疫組化檢測 腹腔注射過量麻醉處死大鼠,分別取恥尾肌、膀胱頸尿道括約肌做石蠟切片,使用collagen Ⅰ、CTGF 行免疫組化,所有步驟按說明書操作。實驗重復3 次。

1.7 統計學方法

采用SPSS 20.0 軟件對所得數據進行統計學分析,計量資料采用均數±標準差()表示,比較采用t檢驗,多組之間比較采用單因素方差分析,兩兩比較采用LSD-t 法。以P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 一般資料

噴嚏試驗陰性大鼠7 只,造模中因個體麻醉敏感死亡3 只,干預期間胃脹氣死亡3 只(分別為三陰交組2 只、非經穴組1 只),均使用同一批次大鼠補充。

2.2 各組大鼠電針干預前后ALPP 值比較

干預前,與正常組比較,模型組ALPP 值降低,差異有統計學意義(P<0.05);模型組、次髎組、三陰交組、非經穴組比較,差異無統計學意義(P>0.05)。干預后,次髎組、非經穴組ALPP 值較干預前升高,差異有統計學意義(P<0.05);干預后,與正常組比較,模型組ALPP 值降低,差異有統計學意義(P<0.05);與模型組比較,次髎組、三陰交組、非經穴組ALPP 值升高,差異有統計學意義(P<0.05);與次髎組比較,三陰交、非經穴組ALPP 值降低,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 各組大鼠電針干預前后ALPP 值比較(mmHg,)

表1 各組大鼠電針干預前后ALPP 值比較(mmHg,)

注 與正常組同期比較,aP<0.05;與模型組同期比較,bP<0.05;與次髎組同期比較,cP<0.05。ALPP:腹壓漏尿點壓。1 mmHg=0.133 kPa

2.3 各組大鼠電針干預前后MBC 值比較

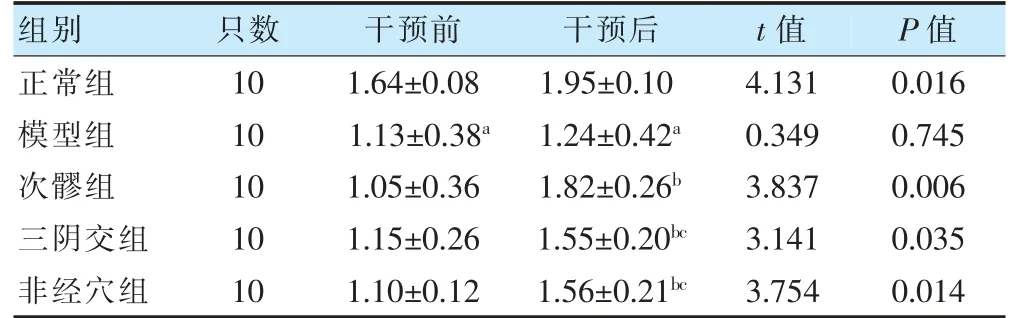

干預前,與正常組比較,模型組MBC 值降低,差異有統計學意義(P<0.05);模型組、次髎組、三陰交組、非經穴組比較,差異無統計學意義(P>0.05)。干預后,正常組、次髎組、三陰交組、非經穴組MBC 值均較干預前升高,差異有統計學意義(P<0.05);干預后,與正常組比較,模型組MBC 值降低,差異有統計學意義(P<0.05);與模型組比較,次髎組、三陰交組、非經穴組MBC 值均升高,差異有統計學意義(P<0.05);與次髎組比較,三陰交、非經穴組MBC 值降低,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 各組大鼠電針干預前后MBC 值比較(ml,)

表2 各組大鼠電針干預前后MBC 值比較(ml,)

注 與正常組同期比較,aP<0.05;與模型組同期比較,bP<0.05;與次髎組同期比較,cP<0.05。MBC:最大膀胱容量

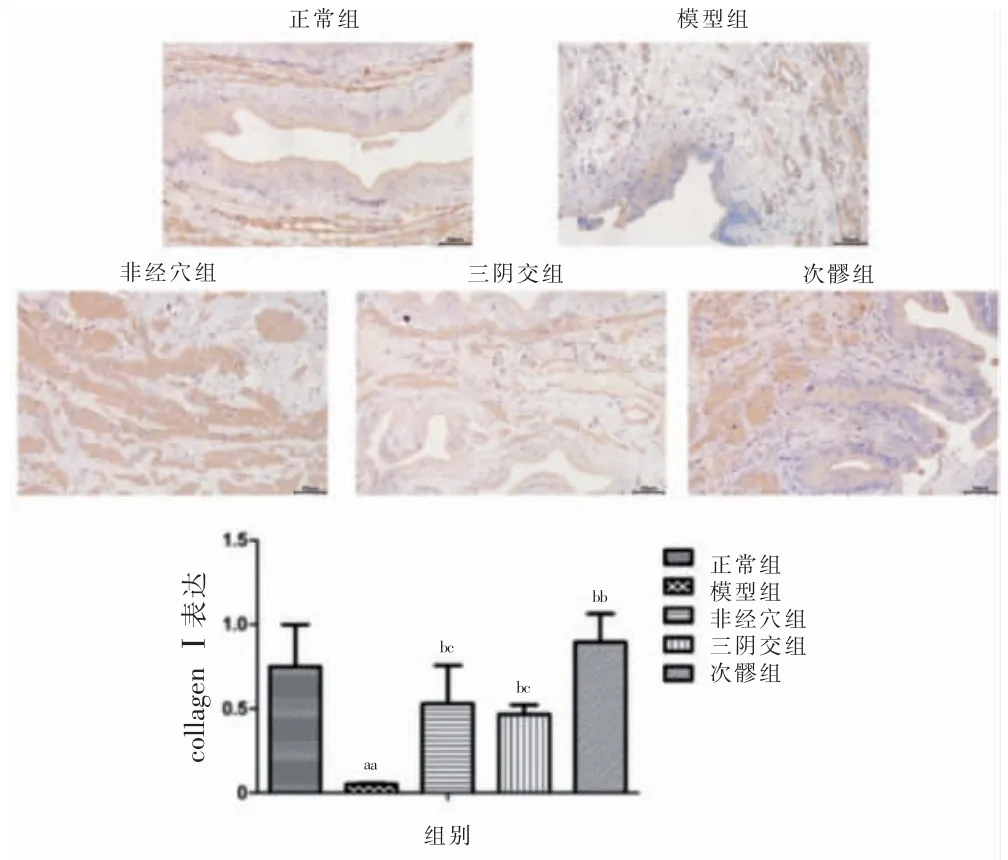

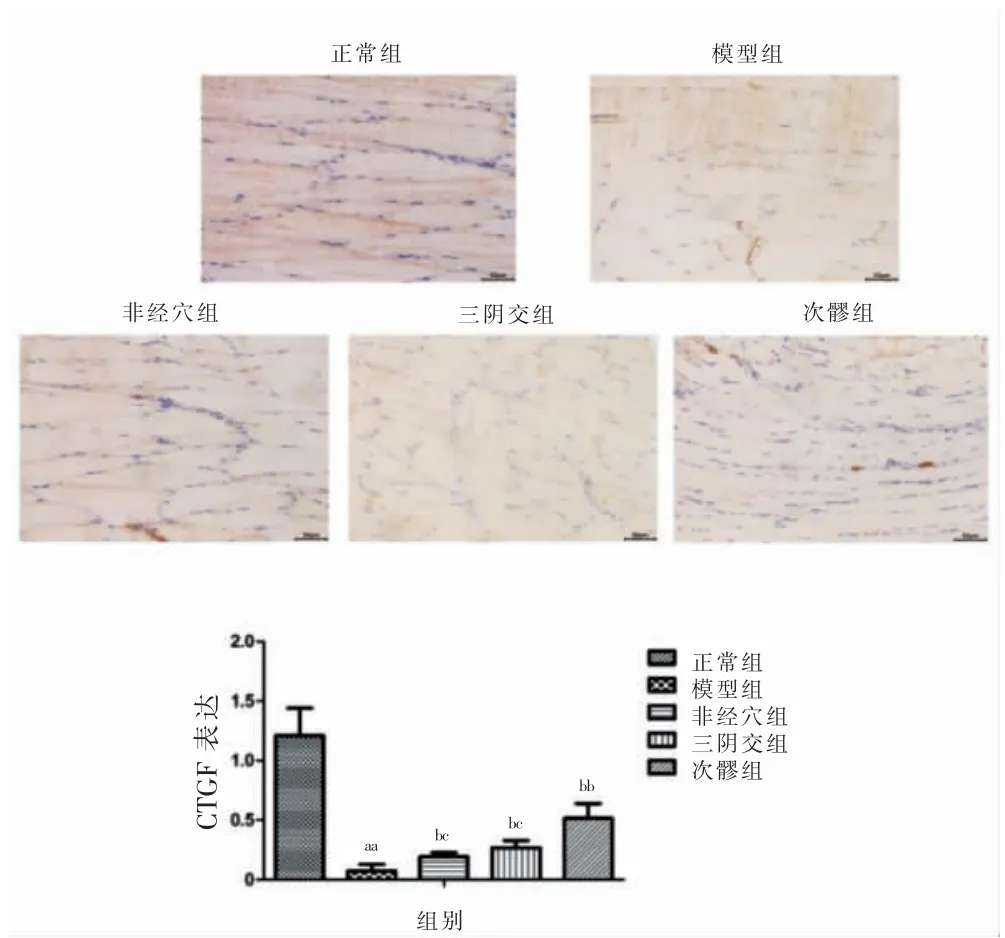

2.4 各組大鼠恥尾肌和膀胱頸尿道括約肌中collagenⅠ、CTGF 表達水平的比較

與正常組比較,模型組collagen Ⅰ、CTGF 的表達水平顯著降低,差異有高度統計學意義(P<0.01);與模型組比較,次髎組、三陰交組、非經穴組collagen Ⅰ、CTGF 的表達水平均顯著增加,差異有統計學意義(P<0.05 或P<0.01);與次髎組比較,三陰交組、非經穴組collagen Ⅰ、CTGF 的表達水平降低,差異有統計學意義(P<0.05)。見圖1~2。

圖1 各組大鼠恥尾肌及膀胱頸尿道括約肌組織中collagen Ⅰ的表達水平(LDP 法,400×)

圖2 各組大鼠恥尾肌及膀胱頸尿道括約肌組織中CTGF 的表達水平(LDP 法,400×)

3 討論

壓力性尿失禁在祖國醫學中屬于“膀胱咳”范疇,主要病機為膀胱氣化失司。西醫認為壓力性尿失禁屬于盆底障礙性疾病,主要機制包括盆底肌肉損害與支配盆底肌的神經發生失神經損害[14-19]。實驗發現[15],結締組織的筋膜和韌帶中,collagen Ⅰ對支持結構提供了支撐效果和高抗張強度。CTGF 中富含半胱氨酸,對膠原分泌及成纖維細胞增殖起到刺激效果,也對機體創傷提供修復作用[20-21]。從神經節段來看,三陰交屬于脛神經節段效應點,其運動神經由L5~S1支配,中醫學上又歸屬足太陰脾經,有通調水道之效,對泌尿系統疾病有調節效果;次髎穴的沖動傳入信號投射在S1~S3節段,深處有S2~S3神經根前支,屬于骶神經節段效應點,歸屬足太陽膀胱經,針刺次髎可促進膀胱氣化,調節其開闔頻度;非經穴與次髎屬同一神經節段但不屬經脈。S2~S4神經對排尿功能有極關鍵的影響,陰部神經由次髎深處的S2神經根前支發出,受尿道外括約肌支配。刺激膀胱神經節段的腧穴,則會影響支配膀胱的神經纖維電活動,引出一系列的膀胱反射。近年研究[22-26]表明電針次髎穴,刺激陰部神經,達到誘發盆底肌收縮,提高尿道外括約肌肌力的效果。

本研究結果顯示,電針刺激“次髎”“三陰交”“非經穴”對壓力性尿失禁均有療效。但電針“次髎”對提升膀胱尿道壓力、修復盆底組織膠原纖維障礙方面效果更佳。干預后次髎組各項指標與其他各組比較均明顯升高,顯示電針次髎穴優于同神經節段非經穴和異神經節段三陰交穴,提示次髎對壓力性尿失禁的改善效果具有相對特異性。本課題組前期研究發現,電針次髎穴對調節膀胱過度活動療效確切[27]。本研究設置次髎組與其旁開10 mm 處的非經穴組進行對照,明確深刺次髎是針尖觸及骶神經前支,證實這種特異效應與次髎穴位相關,針刺次髎穴相同神經節段分布區域內非穴點難以產生膀胱抑制效應,這與前期研究結論一致[28]。正常組MBC 也出現差異,原因或是隨著大鼠周齡增加,其膀胱容量亦逐漸增大。

綜上所述,電針次髎穴可通過刺激骶神經,從而調節膀胱、尿道括約肌及盆底等骶神經支配的效應器官功能狀態,起到改善壓力性尿失禁癥狀、修復盆底組織損傷的效果,其效應具有穴位特異性。